【参考資料2】令和6年度事業報告書(健康保険事業) (92 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63465.html |

| 出典情報 | 全国健康保険協会業績評価に関する検討会(第45回 9/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

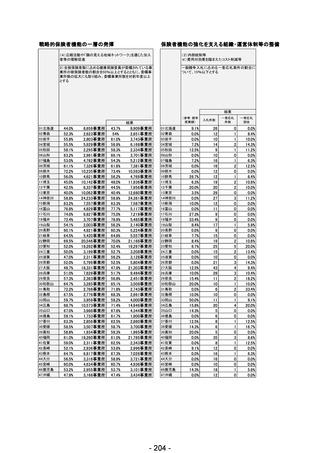

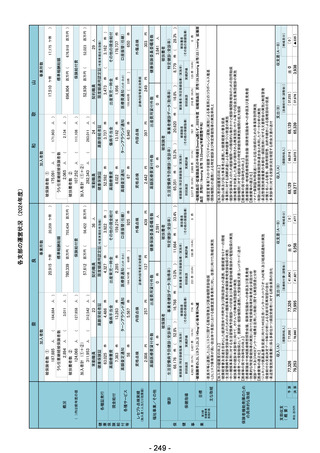

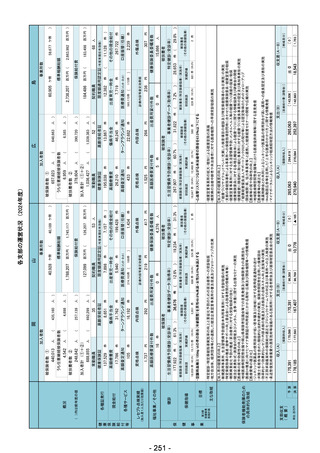

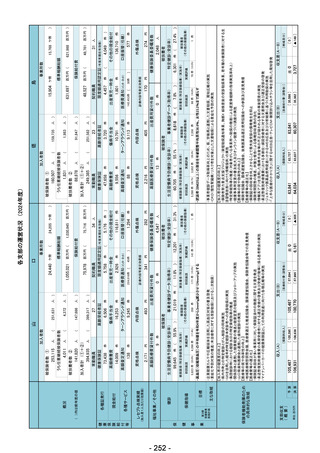

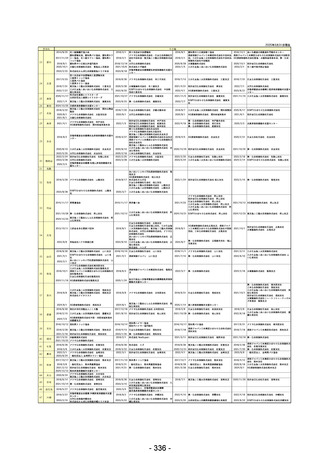

多重補完で処理し、Rubinのルールで統合した。主要解析は、層別Cox比例ハザードモ

デルを用い、ハザード比(HR)および95%信頼区間(CI)を推定した。追跡2年間の離職率

は、乳がん18.2%vs16.5% (HR:1.179、95%CI:1.155-1.203)、子宮頸がん22.4%vs18.7%

(HR:1.308、95%CI:1.260-1.358)、子宮体がん 18.7%vs16.4% (HR:1.238、95%CI:1.1911.287)、卵巣がん22.6%vs.17.9% (HR:1.442、95%CI:1.374-1.514)であり、すべての

がん群で有意に高かった。複合転帰(失職+死亡)でも同様の傾向がみられた。サブグ

ループ解析では、高齡、低所得、勤続年数が長い、うつ病歴ありの女性で離職りスク

が高かった。がんを有する女性が仕事を継続しながら治療を受けるには、就労環境と

個人特性を踏まえた支援が不可欠であり、今後は職域における多様な支援策の整備

が求められる。

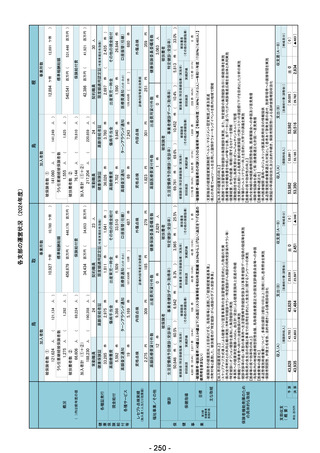

④(③の発展型)

:働く世代のがん患者の就労や離職の現状把握は、第4期がん対策推

進基本計画における「がんとの共生」の取り組むべき施策の一つである。本研究は、

男女ともに罹患数が2番目に多い大腸がんに着目し、大腸がん罹患後の就労継続割合

を観察することで、がん罹患後の離職に男女差が存在するかどうかを明らかにする

ことを最終目的とする。今回は、予備研究として、人口約55万人のA県における大腸

がん罹患後の就労継続割合の性差の有無を、協会けんぽ加入者のレセプトおよび資

格情報データベースを使用して検証した。解析には2015年4月から2022年3月までの

協会けんぽの医科レセプトと資格情報を用いた。A県支部の被保険者本人から、 2016

年4月1日~2019年3月31日に大腸がん(ICD-10コードの上3桁がC18~C20)の診断を受

けた集団を特定し、レセプト上の治療開始日をlndex dateとした。そこから、診断時

の年齢が57歳以下の人を抽出した。さらに、Index dateの前1年間に大腸がんを含む

がんの診断を受けたもの(ICD-10コードの上1桁がC)を除き、研究対象集団とした。ア

ウトカムは保険に継続加入している者を就労継続中と定義し、資格情報上の離職を

イベント、死亡を含む保険離脱を打ち切りとして扱った。観察期間は、lndex dateか

ら離職日、あるいはlndex dateから36か月のいずれか最初の日までとした。大腸がん

罹患後の就労継続率の解析にはKaplan-Meier法を、男女の比較にはLog-Rank検定を

用いて検討した。観察開始時の対象集団は男性3,192人、女性2,433人であった。大腸

がん診断1年目の離職者は、男性238人(観察開始時対象集団の7.5%)、女性252人(同

10.4%)、2年目の離職者は男性167人(同5.2%)、女性171人(同7.0%)、3年目の離職者は

男性203人(同6.4%)、女性161人(同6.6%)であり、女性は診断からの時間が短いほど離

職者が多かった。男性の608人(19%)、女性の508人(24%)は、治療開始から3年以内に

離職していた。また、生存時間分析による大腸がん診断後の就労継続率に男女差がみ

られた(P<0.001)。がん診断時に加入していた保険に継続して加入している者を就

労継続中として、A県における大腸がん診断後3年間の就労継続率の性差を検討した。

結果は大腸がん診断後の就労継続率に性差があることを示唆している。今回は大腸

がんと診断された人を対象としたが、今後はその中でも大腸がんに特異的な外科手

術を受けた人に絞り込んでさらなる解析を行う予定である。就労継続率の性差が地

域的な特徴なのかどうかを明らかにする必要がある。また、効果的ながん患者の就労

支援の構築には、罹患後の就労継続のバリアにおける男女差を明らかにする必要が

あるだろう。

- 87 -