資料2‐1 令和6年度 業務実績評価書(案) (93 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59633.html |

| 出典情報 | 厚生労働省国立研究開発法人等審議会 高度専門医療研究評価部会(第39回 8/5)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

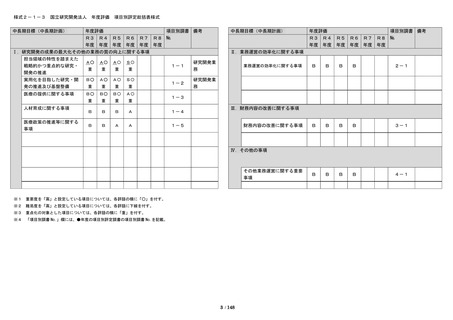

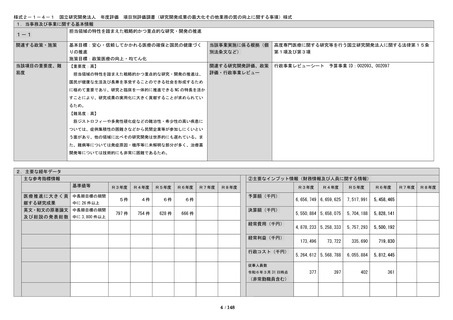

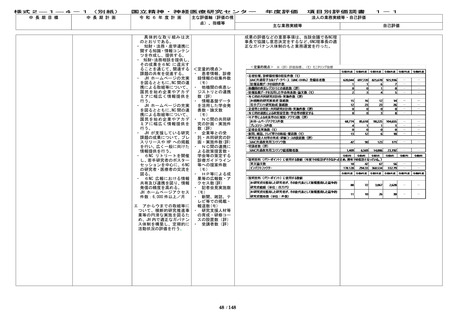

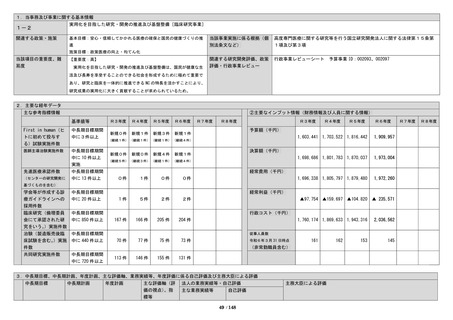

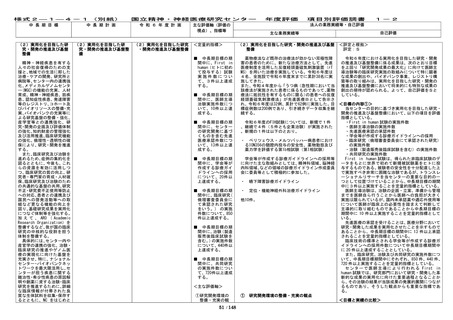

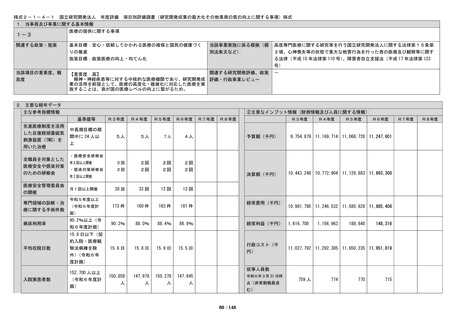

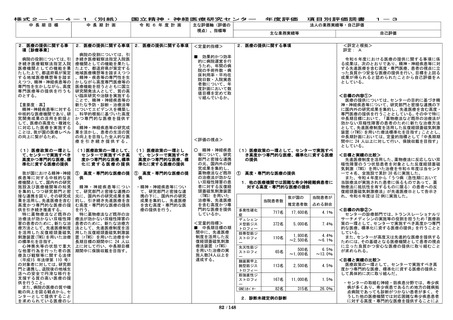

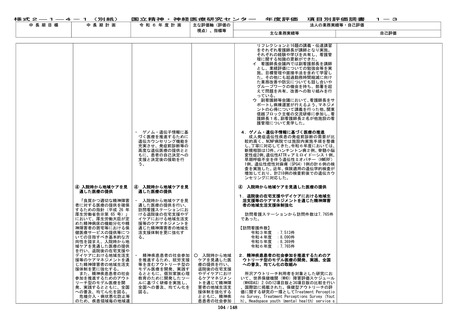

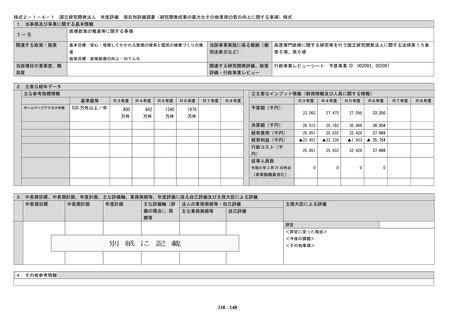

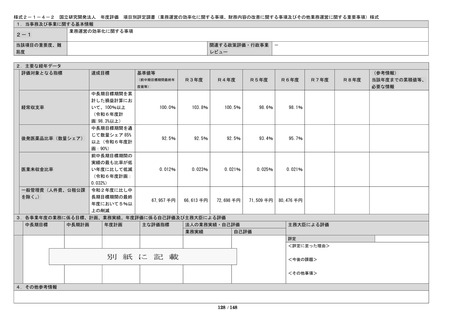

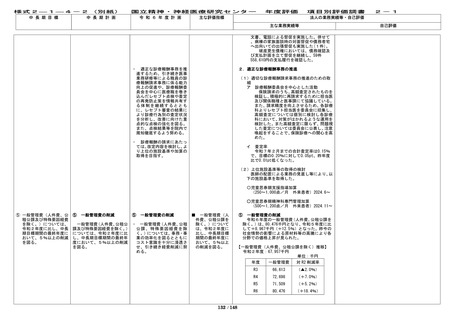

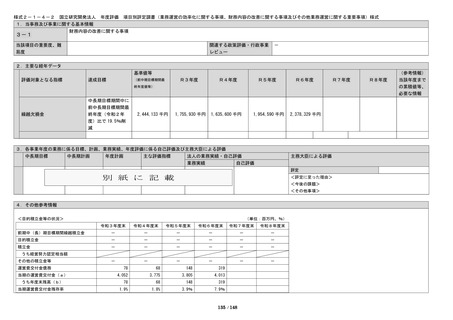

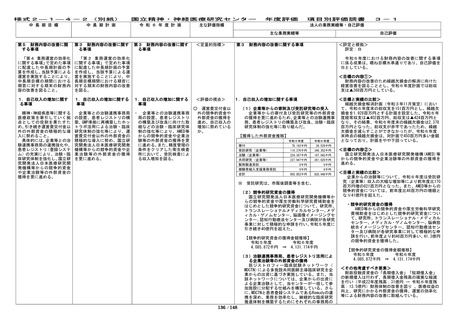

中 長 期 目 標

中 長 期 計 画

国立精神・神経医療研究センター

令 和 6 年 度 計 画

主な評価軸(評価の

視点)、指標等

る。

年度評価

項目別評価調書

法人の業務実績等・自己評価

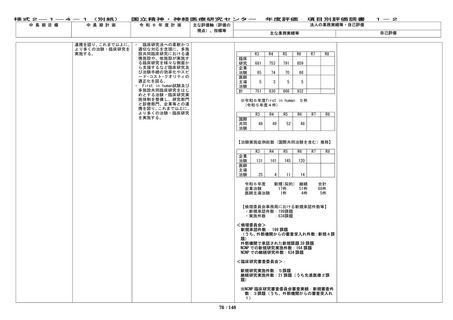

主な業務実績等

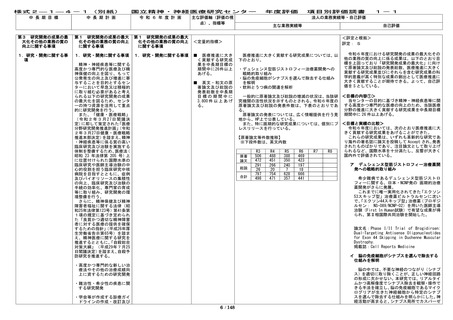

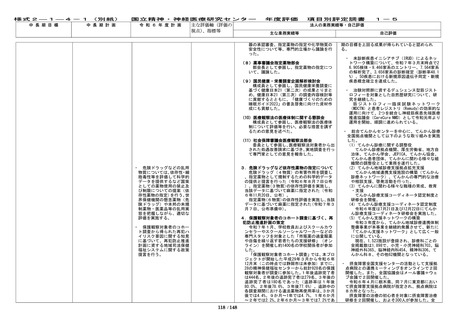

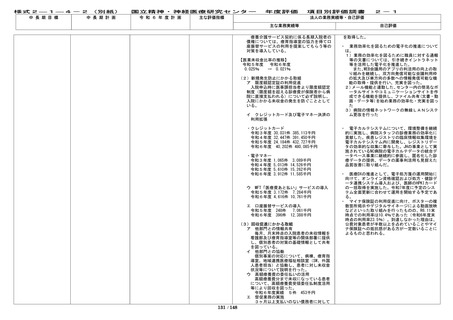

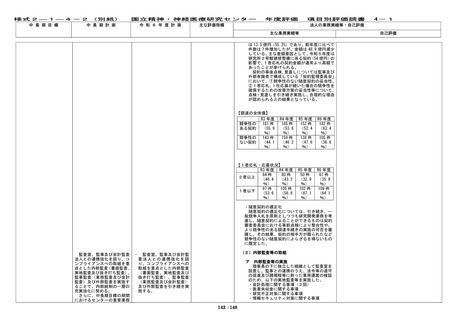

り全国の指定入院医療機関の電子カルテから毎

月、匿名化の上、直接収集した医療情報を蓄積し

、いわゆる”入院医療データベース”を更新した

。研究利活用委員会に対して、指定入院医療機関

の研究者から1件のデータ提供申請があり、研究

利活用委員会で承認した。1件については、デー

タ提供を終えた。

令和6年度は、国立精神・神経医療研究センタ

ー病院臨床研究・教育研修部門情報管理・解析部

と連携して、通院処遇モニタリングシステムを開

発した。さらに開発されたモニタリングシステム

を利用した小規模なトライアル研究を開始した。

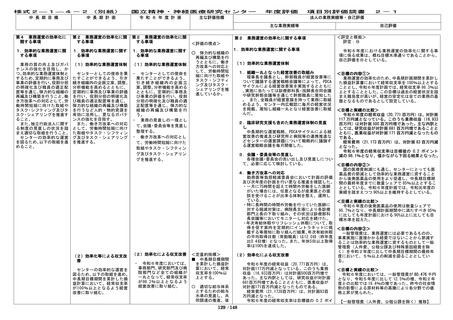

・ 医療観察法における重度

精神疾患標準的治療確立事

業の幹事病院として、全国

の指定入院医療機関のネッ

トワークシステムを通じて

診療情報を収集・分析し、医

療の質や機能に関する臨床

評価指標に基づき、フィー

ドバックを行う。また、各指

定入院医療機関の評価を実

施し、参加機関を増やし、指

定入院医療機関間で相互訪

問を実施し、医療の均てん

化や質の向上の促進を継続

する。

・ 通院処遇モニタリングシ

ステムの構築に向けて、実

現可能なモニタリング方法

を提案する。

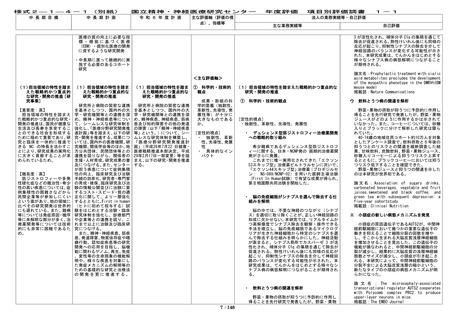

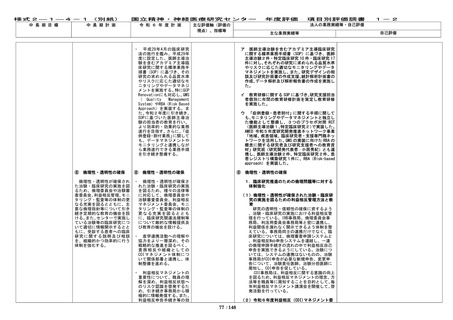

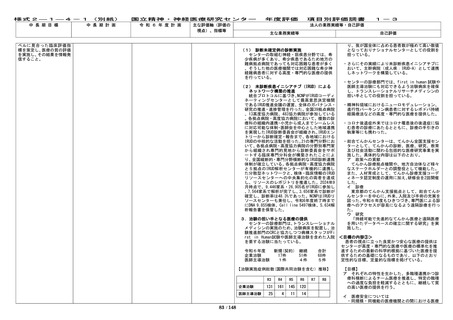

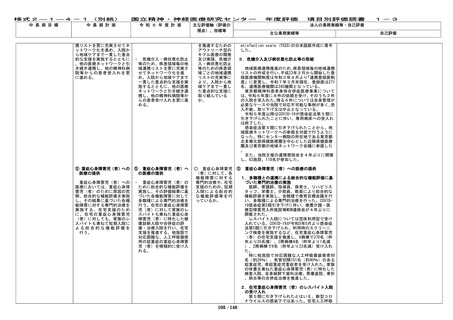

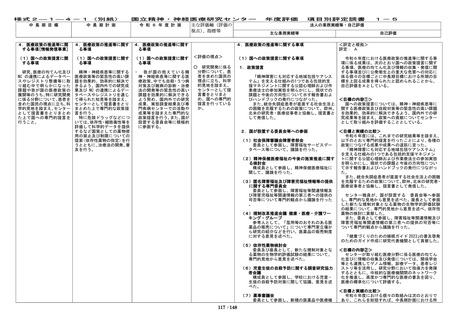

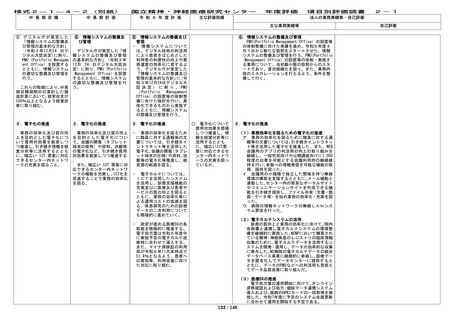

(2)患者の視点に立った良 (2)患者の視点に立った良 (2)患者の視点に立った良 <評価の視点>

質かつ安心な医療の提

質かつ安心な医療の提供

質かつ安心な医療の提供

供

○ 多職種連携かつ

① チーム医療の推進

① チーム医療の推進

診療科横断的なチ

医療の高度化・複雑化が進

ーム医療の推進、

む中で、質が高く安全な医療

日常的に交流を図り、各医 ・ 多職種ケースカンファレ

AI や ICT 技術を

を提供するため、各医療従事 療従事者が専門性を発揮しつ

ンスや合同ラウンドを積極

活用した医療の提

者が高い専門性を発揮しつ つ連携することにより、患者

的に実施して、各医療従事

供および国立高度

つ、業務を分担しながら互い の治療向上につながる多職種

者が連携することにより、

専門医療研究セン

に連携することにより、患者 連携かつ診療科横断的なチー

患者の治療向上につながる

ターをはじめとす

の状態に応じた適切な医療 ム医療を引き続き推進する。

多職種連携かつ診療科横断

る研究機関間のデ

を提供するなど、医師及びそ

特に専門疾病センターや医

的なチーム医療を引き続き

ータシェアリング

の他医療従事者等、それぞれ 療観察法病棟等において、多

推進する。

などを通じて、患

の特性を生かした、多職種連 職種連携かつ診療科横断的な

者の状態に応じた

携かつ診療科横断によるチ 活動を推進し、他の医療機関

適切な医療を提供

ーム医療を推進し、特定の職 のモデルとなるようなチーム

しているか。

種への過度な負担を軽減す 医 療 の 提 供 を 行 う 。

るとともに、継続して質の高

さらに当センターが専門と

い医療の提供を行うこと。

する神経難病、筋疾患、精神

また、これに加え、AI や 疾患患者の身体合併症医療は

ICT を活用した医療の提供、 社会からのニーズが高く、総

NC をはじめとする研究機関 合内科部門等の強化を図って

及び医療機関間のデータシ 、診療科を超えたチーム医

ェアリングなどを通じて、個 療で対応する。

別化医療の確立等診療の質

また、これに加え、AIやICT

の向上に取り組むこと。

技術を活用した医療の提供及

医療安全については、同規 び国立高度専門医療研究セン

模・同機能の医療機関との間 ターをはじめとする研究機関

における医療安全相互チェ 間のデータシェアリングなど

ックを行うこと、全職員を対 を通じて、診療の質の向上に

象とした医療安全や感染対 取り組むものとする。

策のための研修会を開催し

受講状況を確認すること、医

療安全管理委員会を開催す

92 / 148

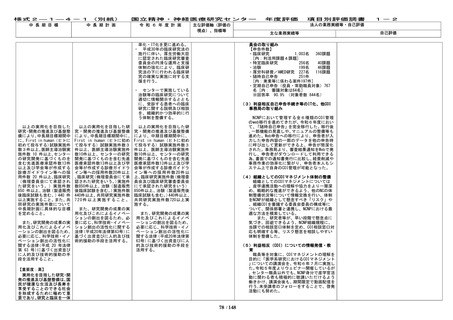

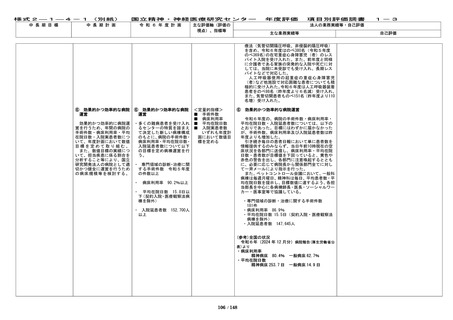

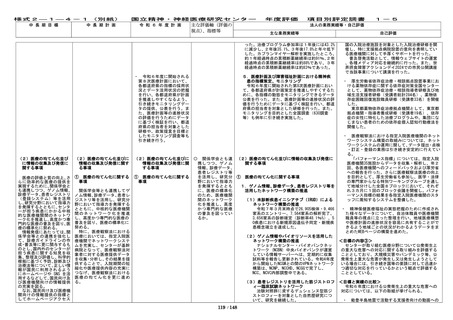

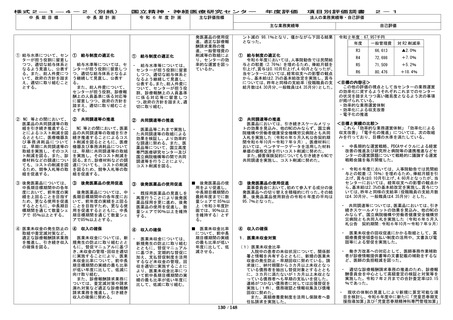

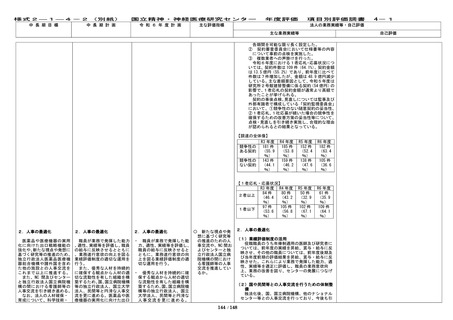

(2)患者の視点に立った良質かつ安心な医療の提

供

①

チーム医療の推進

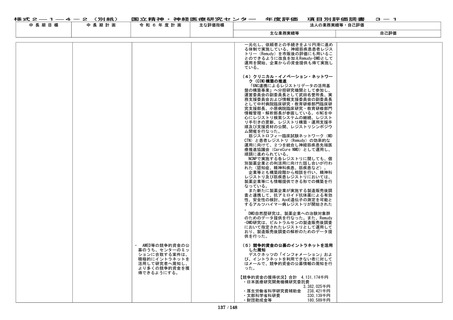

1. 多職種連携かつ診療科横断的なチーム医療

の推進

(1)栄養サポートチーム(NST)

NST医師・歯科医師教育セミナーを医師

に、栄養サポートチーム加算算定に必要な

実地修練(40時間研修)を薬剤師にそれぞ

れ受講して頂き、より質の高い栄養サポー

トが可能となった。また、NST介入件数は

令和5年度88件だったのに対し、令和6年

度219件と約2.5倍に増加し、栄養士が病棟

に伺う機会も増加した。

(2)褥瘡対策チーム

皮膚・排泄ケア認定看護師、外科・内科

医師、栄養士、薬剤師、検査技師、理学療

法士、作業療法士により構成され、入院中

の褥瘡を有する患者全てに対し毎週木曜

日に褥瘡回診を行った。回診した患者数は

206名(令和5年度214名)であった。褥瘡

対策チームが介入した患者の治癒率は76

%(令和5年度74%)であった。100%に至

っていない理由は、入院期間短縮で治癒に

至る前に退院・転院となるケースが発生し

たものによる。褥瘡対策チーム介入後に悪

化するケースはなかった。褥瘡発生率は0.

03%(令和5年度0.03%)と低かったが、

早期発見が遅れⅡ度以上の皮膚損傷を伴

う褥瘡に至ってしまったケースが5件あ

1-3

自己評価