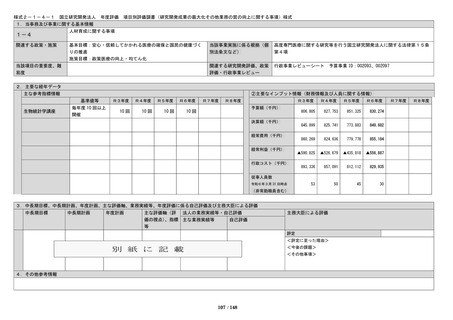

資料2‐1 令和6年度 業務実績評価書(案) (119 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59633.html |

| 出典情報 | 厚生労働省国立研究開発法人等審議会 高度専門医療研究評価部会(第39回 8/5)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

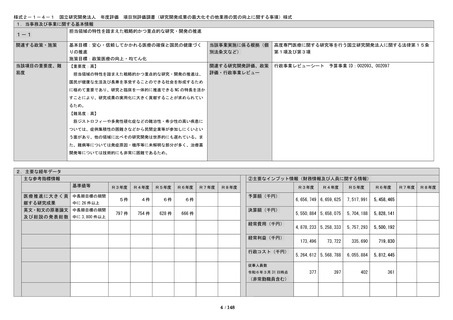

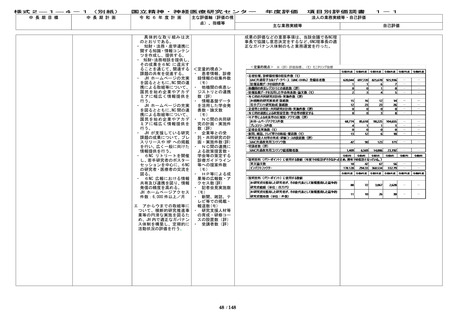

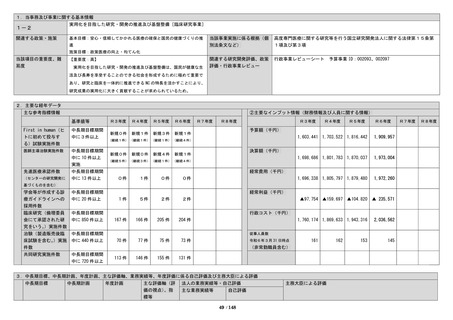

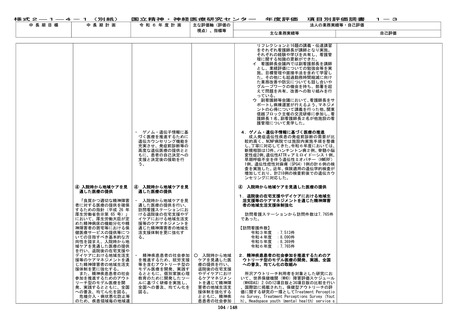

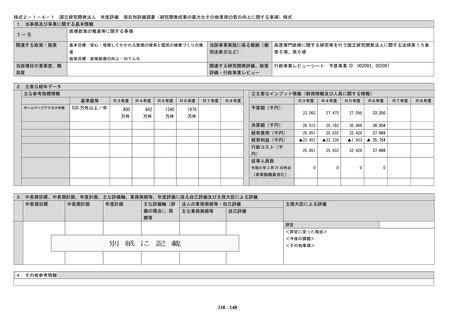

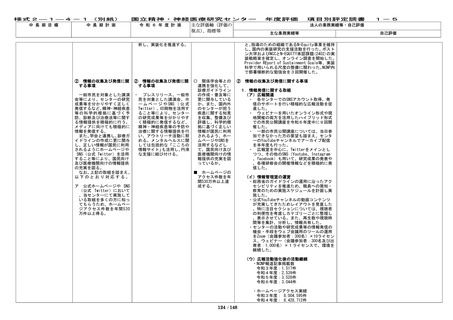

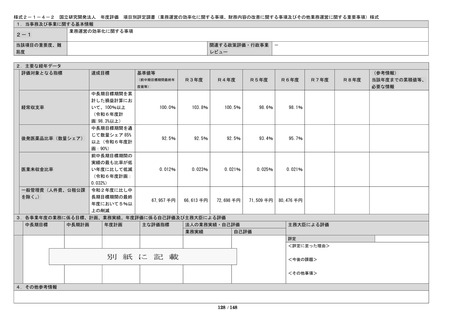

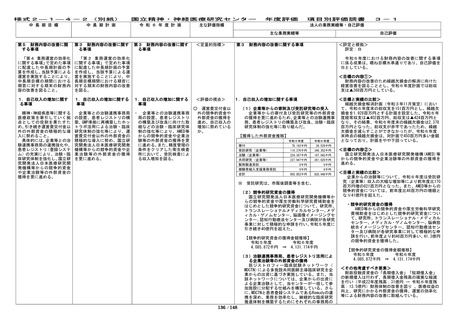

中 長 期 目 標

中 長 期 計 画

国立精神・神経医療研究センター

令 和 6 年 度 計 画

主な評価軸(評価の

視点)、指標等

年度評価

項目別評定調書

法人の業務実績等・自己評価

主な業務実績等

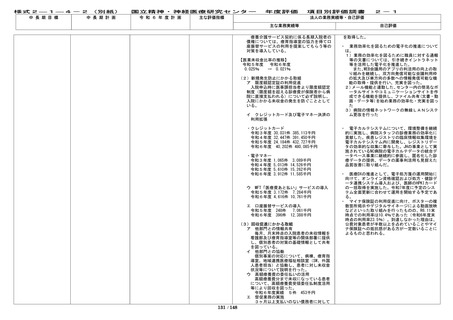

器の承認審査、指定薬物の指定や化学物質の

安全性について等、専門的立場から議論を行

った。

自己評価

期の目標を上回る成果が得られていると認められ

る。

・

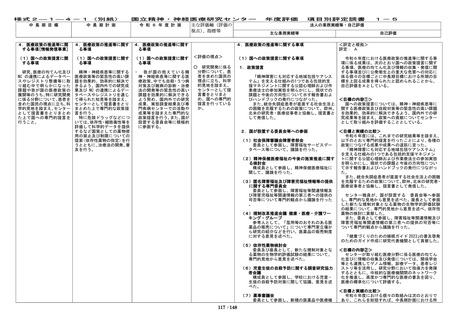

(8)薬事審議会指定薬物部会

部会長として参画し、指定薬物の指定につ

いて、議論した。

(9)国民健康・栄養調査企画解析検討会

構成員として参画し、国民健康栄養調査に

基づく健康日本21(第二次)の成果とりまと

め、健康日本21(第三次)の調査内容検討等

に貢献するとともに、「健康づくりのための

睡眠ガイド2023」の普及啓発に向けた資材作

成にも貢献した。

(10)医療観察法の医療体制に関する懇談会

構成員として参画し、医療観察法の医療体

制について評価等を行い、必要な措置を講ず

るための意見を述べた。

(11)社会保障審議会医療観察法部会

委員として参画し、医療観察法対象者から出

された処遇改善請求に基づき、実地調査を行っ

て専門家としての意見を報告した。

・ 危険ドラッグなどの乱用

物質については、依存性・細

胞毒性等を評価して科学的

データを提供するなど国策

としての薬物使用の禁止及

び制限についての提案(依

存性薬物の指定)を行う。世

界保健機関の懸念薬物(危

険ドラッグ)や本邦の未規

制薬物・医薬品等の乱用実

態を把握しながら、適切な

評価を実施する。

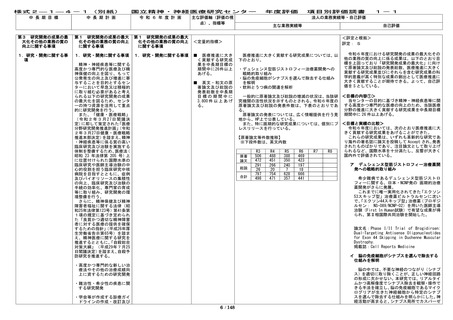

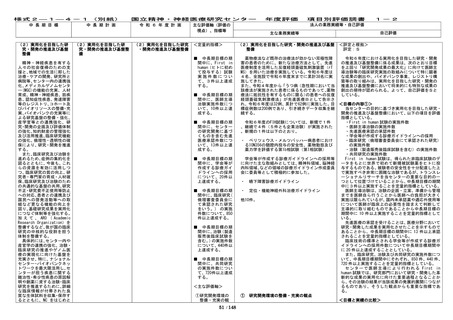

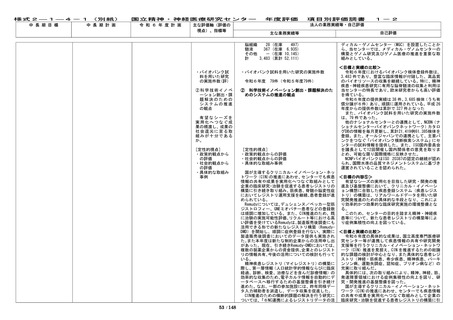

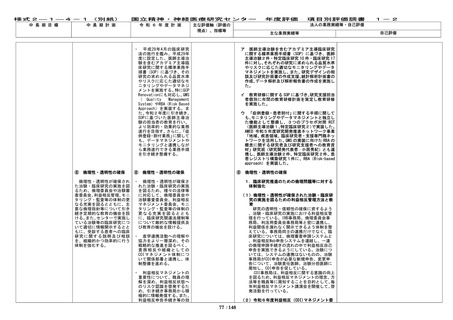

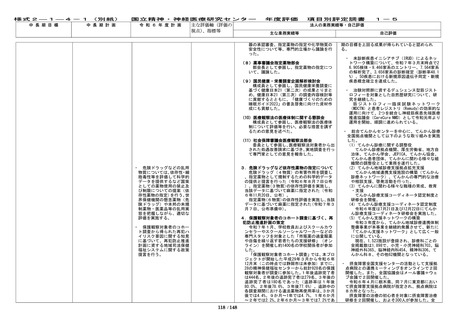

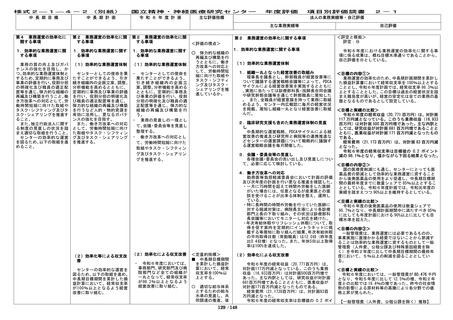

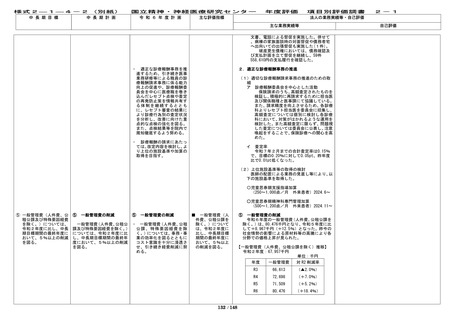

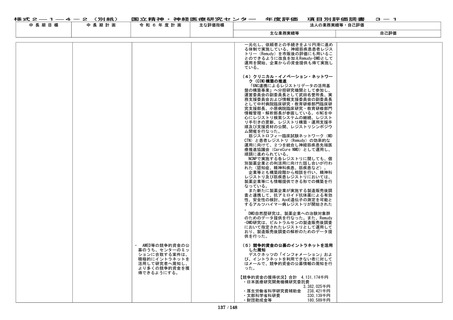

3. 危険ドラッグなど依存性薬物の指定について

危険ドラッグ(4物質)の有害作用を調査し

、指定薬物として規制するための科学的データ

の提供と提言を行った(令和6年8月7日公布

)。指定薬物(3物質)の依存性評価を実施し、

当該データに基づいて麻薬に指定された(令和

6年11月20日、公布)。

指定薬物(6物質)の依存性評価を実施し、当該

データに基づいて麻薬に指定された(令和7年3

月7日、公布準備中)。

4. 保護観察対象者のコホート調査に基づく、再

犯防止推進計画の策定

令和7年1月、学校教員およびスクールカウ

ンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの

専門スタッフを対象とした「市販薬の過量服薬

や自傷を繰り返す若者たちの支援研修」(オン

ライン)を開催し約1400名の学校関係者が参加

した。

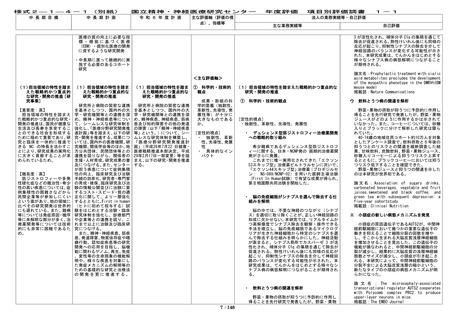

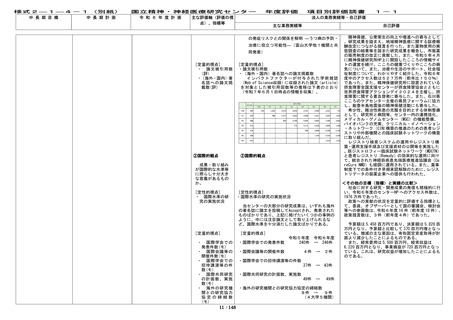

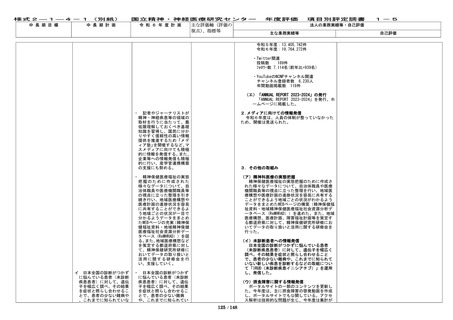

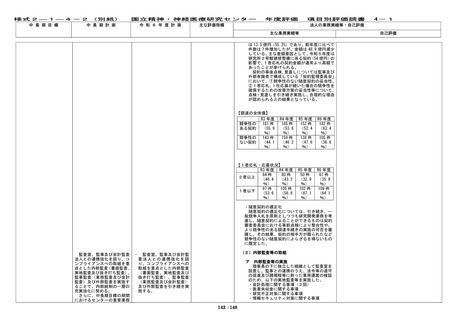

「保護観察対象者コホート調査」では、本プロ

ジェクトが開始した平成29年3月から令和6年

12月末(この時点では静岡市は未参加)までに、

28の精神保健福祉センターから総計928名の保護

観察対象者が調査に参加した。1年後追跡完了者

は444名、2年後の追跡完了者は279名、3年後の

追跡完了者は180名であった(追跡率は1年後

80.0%、2年後78.6%、3年後77.6%)。追跡中の

各調査期間における違法薬物再使用率は、3か月

後では4.4%、9か月~1年では4.7%、1年6か月

~2年では2.2%、2年6か月~3年では7.2%であ

・ 保護観察対象者のコホー

ト調査から得られた再犯ハ

イリスク要因に関する知見

に基づいて、再犯防止推進

計画に資する地域司法保健

福祉システムに関する政策

提言を行う。

118 / 148

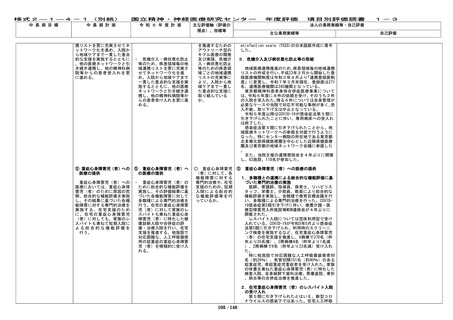

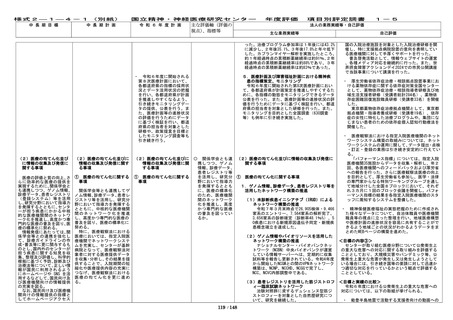

1-5

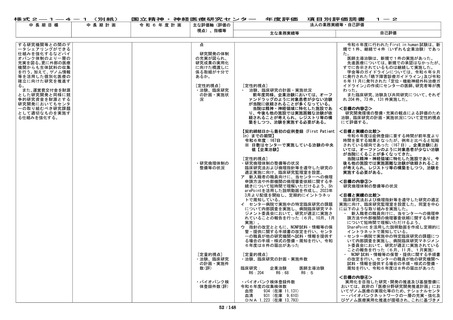

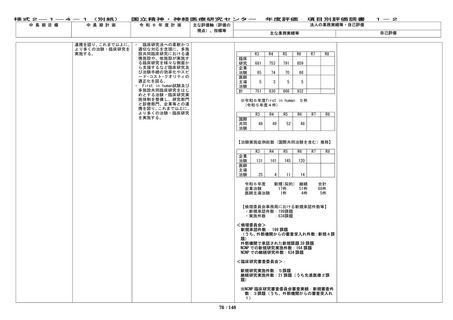

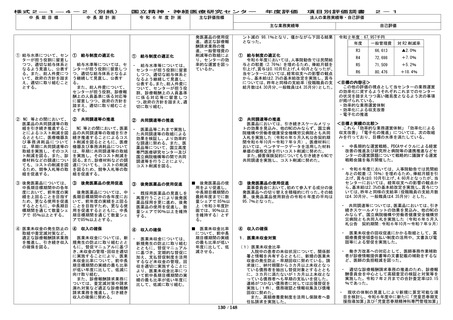

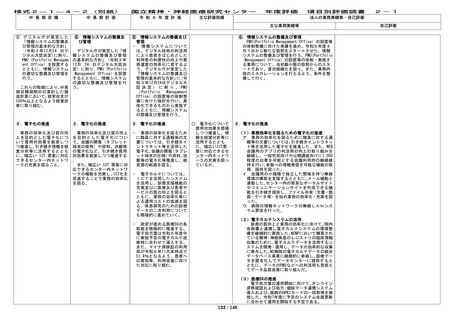

未診断疾患イニシアチブ(IRUD)によるネッ

トワーク構築について、令和7年3月末時点で2

6,905検体・9,466家系のエントリー、7,564家系

の解析完了、3,656家系の診断確定(診断率48.1

%)、50疾患における新規原因遺伝子同定・新規

疾患概念確立を達成した。

・

治験対照群に資するデュシェンヌ型筋ジスト

ロフィーを対象とした自然歴研究について、研

究を継続した。

筋ジストロフィー臨床試験ネットワーク

(MDCTN)と患者レジストリ(Remudy)の効率的な

運用に向けて、2つを統合し神経筋疾患先端医療

推進協議会(CareCure NMD)として令和元年より

運用を開始、順調に進められている。

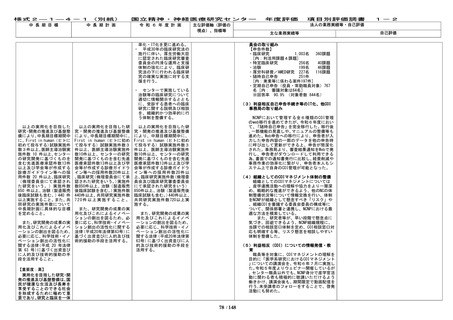

・ 総合てんかんセンターを中心に、てんかん診療

全国拠点機関として以下のような取り組みを実施

した。

(1)てんかん診療に関する調整役

てんかん診療拠点機関、厚生労働省、地方自

治体、てんかん学会、JEPICA、てんかん協会、

てんかん患者団体、てんかんに関わる様々な組

織間の調整役として業務を遂行した。

(2)てんかん地域診療支援拠点拡充支援

てんかん地域連携支援施設の構築(てんかん

診療ネットワーク)、てんかんの専門的な治療

や相談支援、啓発活動を行った。

(3)てんかんに関わる様々な職種の育成、教育

・支援

てんかん診療支援コーディネータ認定制度と

研修会を開催。

(4)てんかん診療支援コーディネータ認定制度

令和6年度は7月21日及び12月22日にてんか

ん診療支援コーディネータ研修会を実施した。

(5)てんかん支援ネットワークの構築

令和3年度から、てんかん地域診療連携体制

整備事業が本事業を継続的発展させて、新たに

「てんかん支援ネットワーク」として広く一般

に公開している。

現在、1,523施設が登録され、診療科ごとの

全掲載数は1,898で、小児・小児神経科703、脳

神経外科365、脳神経内科454、精神科306、て

んかん科8、その他62機関となっている。

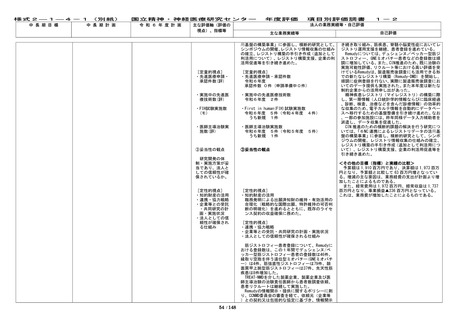

・

摂食障害全国支援センターの活動として支援拠

点病院との連携ミーティングをオンラインで2回

開催した。また、全国協議会はメール審議+ウェ

ブ会議で2回開催した。

令和6年4月に栃木県、同7月に東京都におい

て摂食障害支援拠点病院が指定され、拠点病院は

8カ所となった。

摂食障害の治療の初心者を対象に摂食障害治療

研修を2回開催し、およそ300人が参加した。全