資料2‐1 令和6年度 業務実績評価書(案) (87 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59633.html |

| 出典情報 | 厚生労働省国立研究開発法人等審議会 高度専門医療研究評価部会(第39回 8/5)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

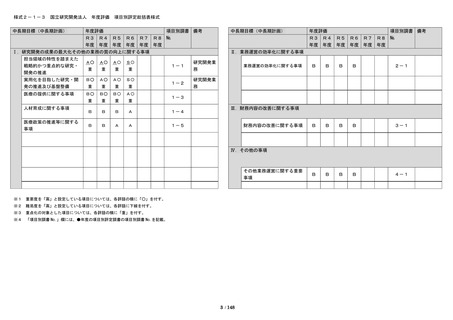

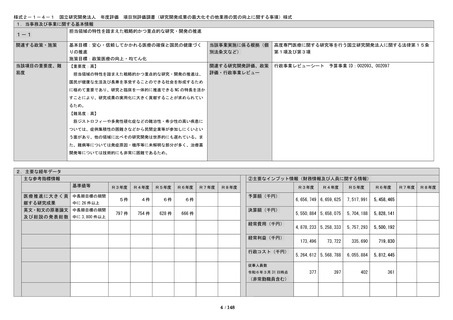

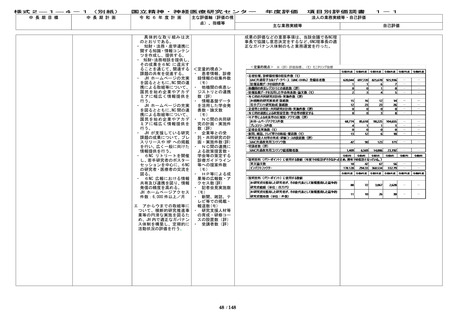

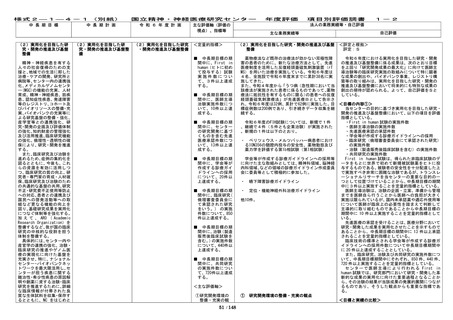

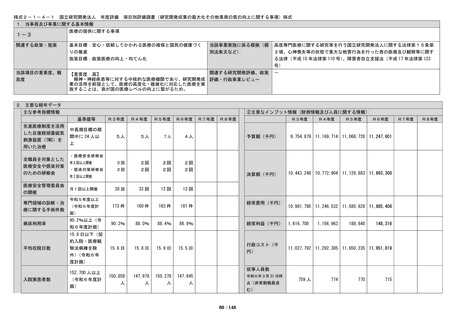

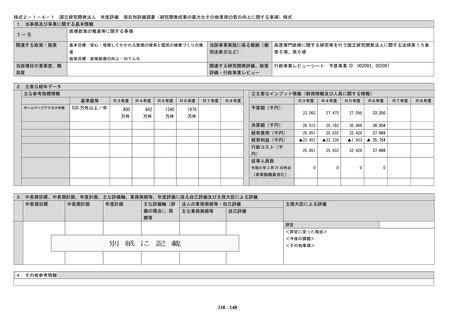

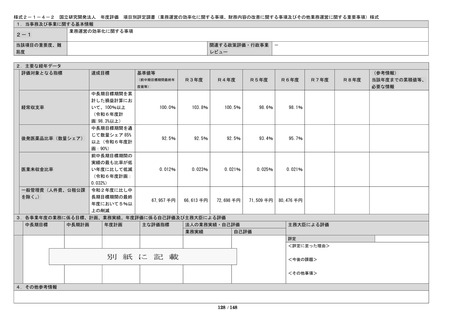

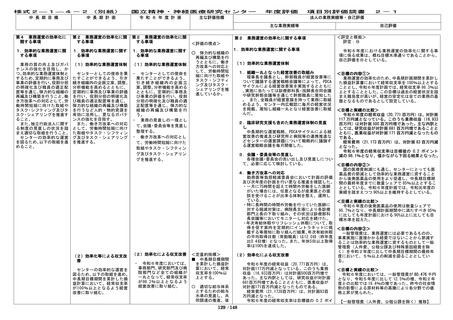

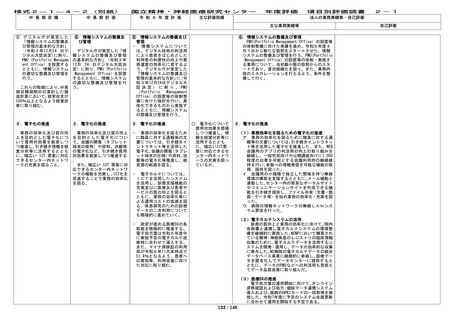

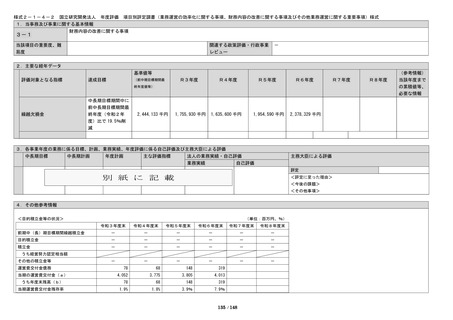

中 長 期 目 標

中 長 期 計 画

国立精神・神経医療研究センター

令 和 6 年 度 計 画

主な評価軸(評価の

視点)、指標等

年度評価

項目別評価調書

法人の業務実績等・自己評価

主な業務実績等

自己評価

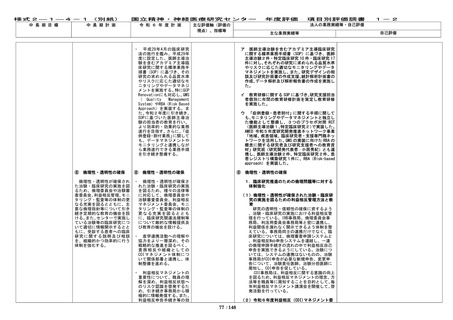

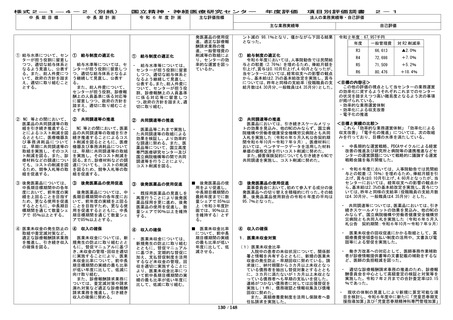

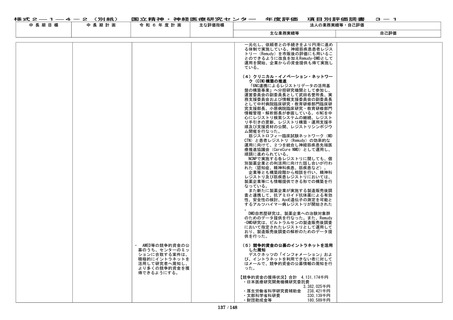

レボドパ持続経腸療法(LCIG)は胃瘻を作成

して小腸内へ持続的にゲル状のレボドパ合剤

をポンプで流し込む治療法である。本邦では

2016年10月に発売された。2024年度は新規トラ

イアルを1例で行い、現在24例を継続的に治療

している。また、2023年7月に発売開始された

レボドパ持続皮下注療法を当院でも発売と同

時に採用している。2024年度は新規トライアル

を9例行い、新規導入6件、現在10件を継続的に

治療している。また、脳深部刺激療法(DBS)

は8例に手術を行った。

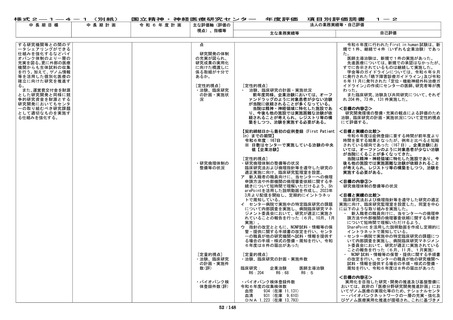

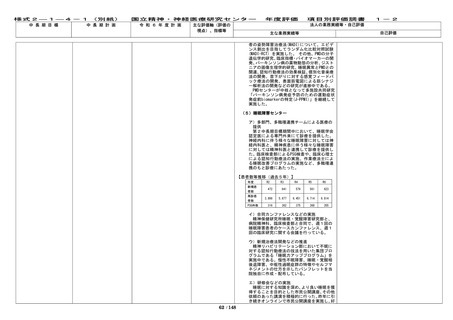

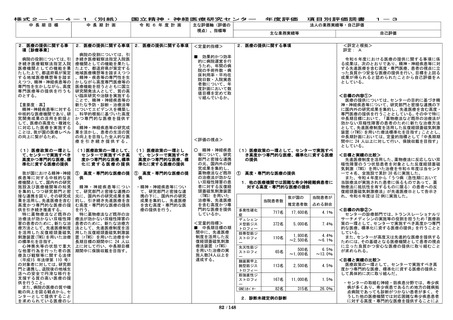

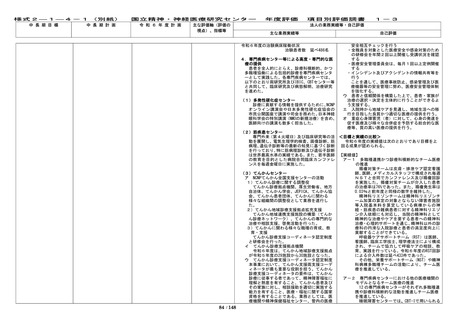

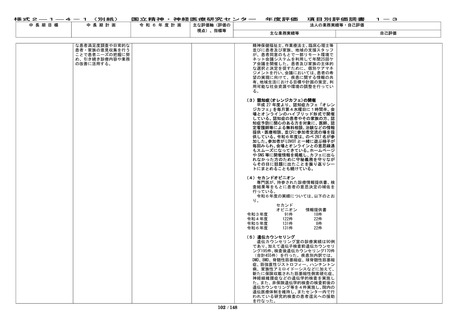

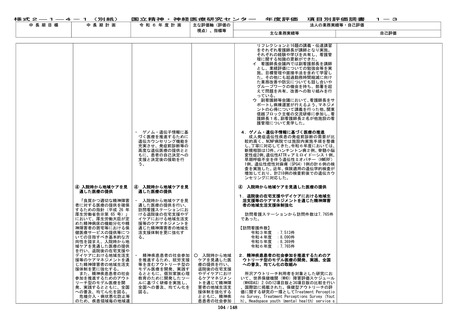

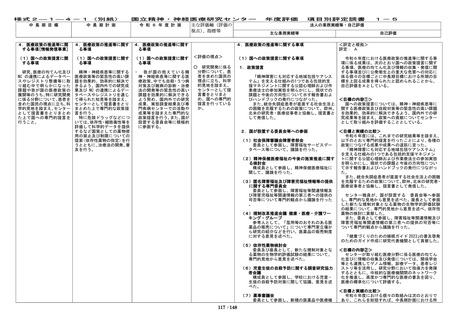

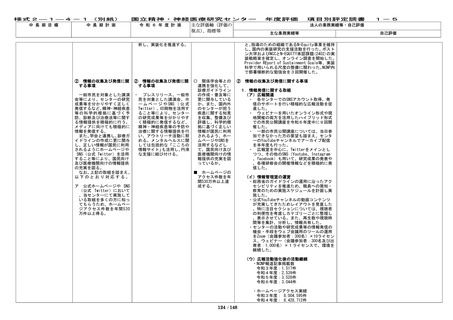

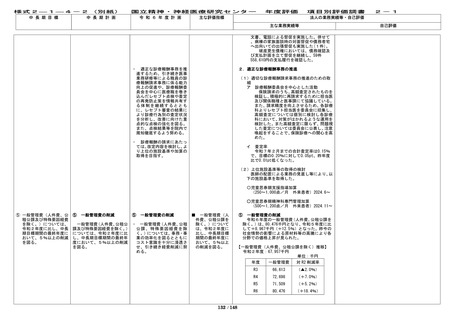

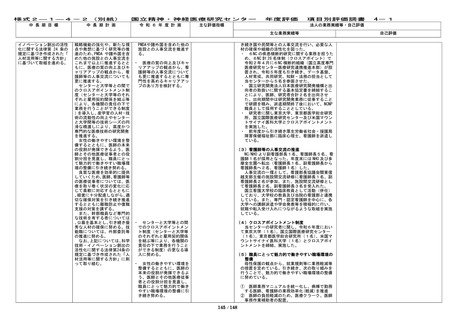

(5)睡眠障害センター

令和6年度の新患件数は623例で、令和5

年度の新患件数561例と比較すると少し増加

した。また、令和6年度のPSG件数は355件と

令和5年度(368件)より微減となった。土日

の検査入院を実施したことにより、当該病棟

(3南病棟)の病床稼働率の向上に寄与した

。

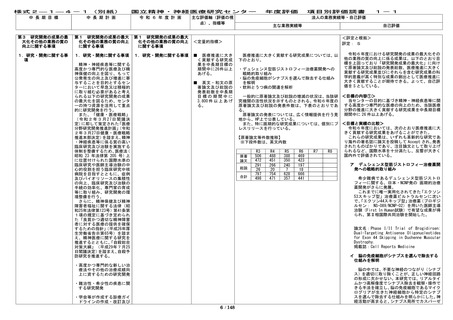

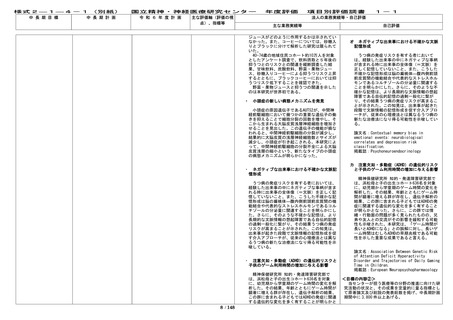

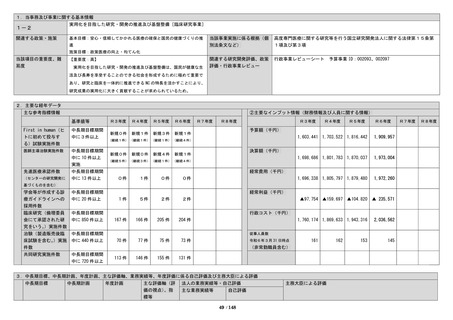

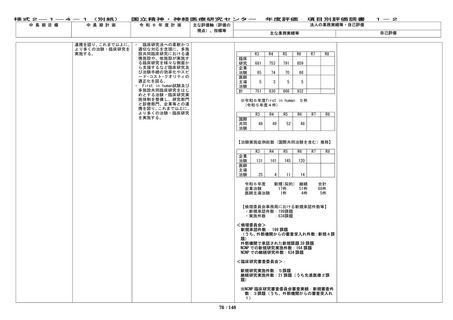

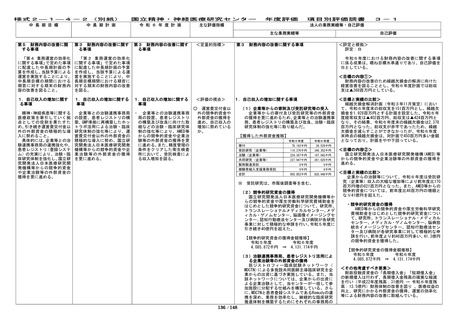

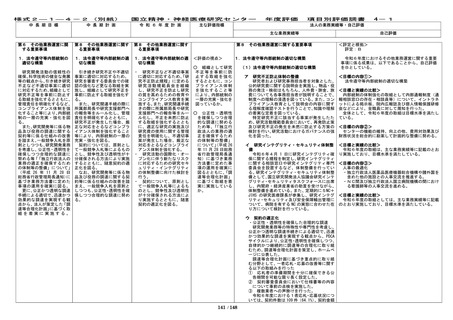

【患者数等】

新患者数

PSG検査

R3

641

362

R4

579

375

R5

561

368

R6

623

355

R7

R8

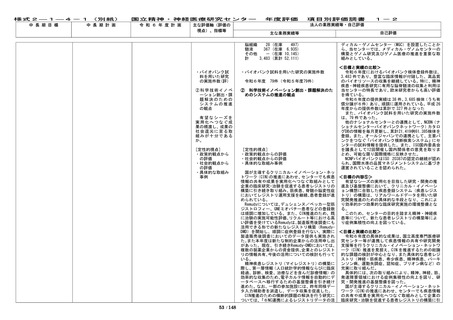

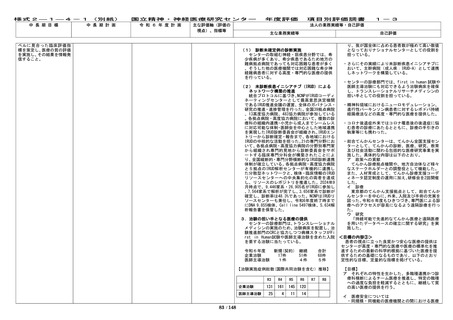

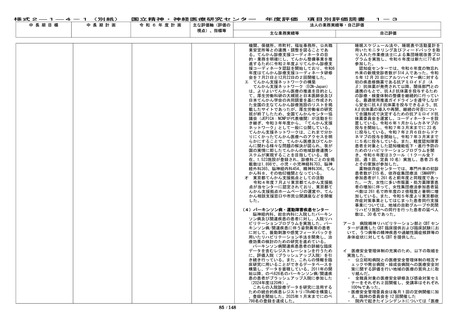

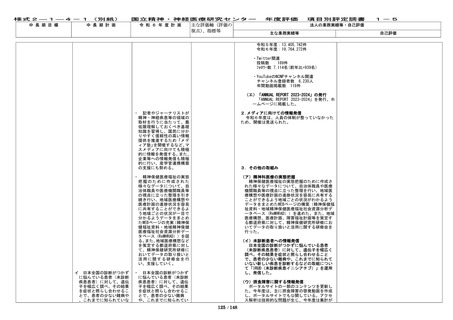

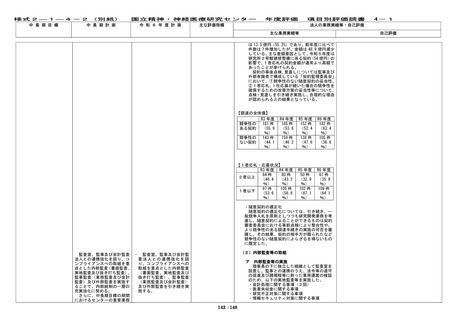

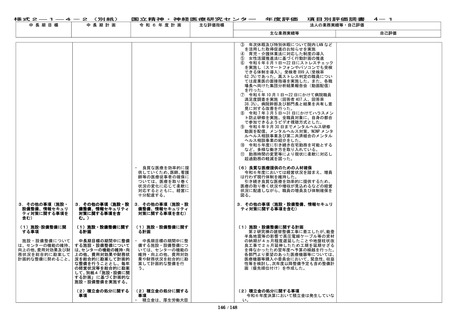

(6)統合失調症早期診断・治療センター

統合失調症を発症して間もない患者に十分

な診断・治療を行うこと、また、研究所と病院

が協力して統合失調症の適切な検査方法や治

療法の開発に取り組むことを目的として発症

早期の治療にも焦点を当てた統合失調症専門

外来を開設している。受診した患者のうち、統

合失調症早期診断・治療センターの患者レジス

トリへ12名の患者の登録を行い、初期の症状評

価とそのフィードバックを行い、1年ごとのフ

ォローアップ診察及び心理検査を1年目4件、

2年目5件、3年目4件、4年目5件、5年目

7件を積み上げた。結果ベースラインのデータ

は192件、フォローアップ1年目129件、2年目

58件、3年目53件、4年目37件、5年目28件の

データが蓄積された。

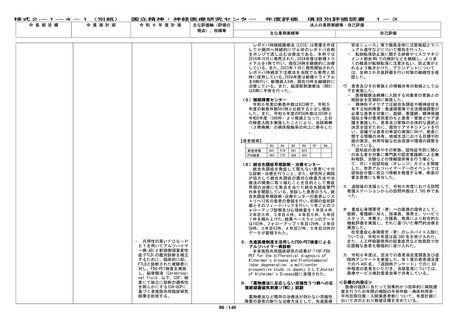

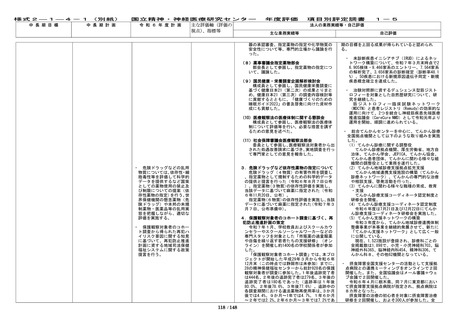

・ 汎用性の高いFDG-P

ETを用いてアルツハイマ

ー病(AD)と前頭側頭葉変性

症(FTLD)の鑑別診断を確立

するために、臨床的にAD、

FTLDと診断された被験者に

対し、FDG-PET検査を実施

し、脳脊髄液(Cerebrospi

nal fluid:以下、CSF)検

査にて独立に診断の適格性

を明らかにするICH-GCPに

基づく多施設共同臨床研究

結果を総括する。

5.先進医療制度を活用したFDG-PET検査による

アルツハイマー病診断

本多施設共同臨床研究の成果が「18F-FDG

PET for the differential diagnosis of

Alzheimer's disease and Frontotemporal

lobar degeneration: a multicenter

prospective study in Japan」としてJournal

of Alzheimer's Disease誌に受理された。

6. 「薬物療法に反応しない双極性うつ病への反

復経頭蓋磁気刺激(rTMS)」試験

薬物療法など既存の治療法が効かない双極性

障害の患者の新たな治療方法として、先進医療

86 / 148

1-3

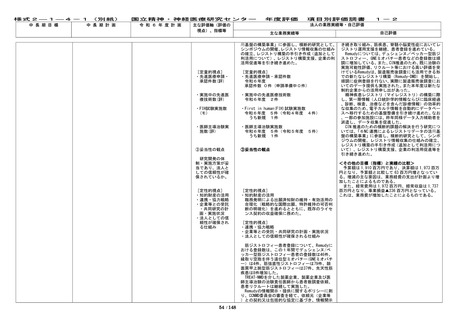

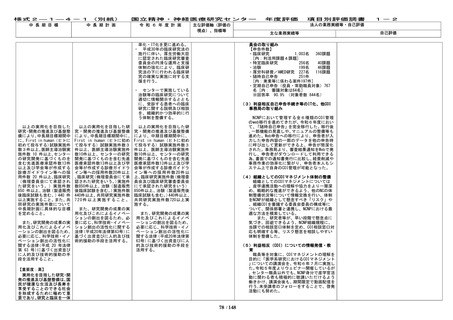

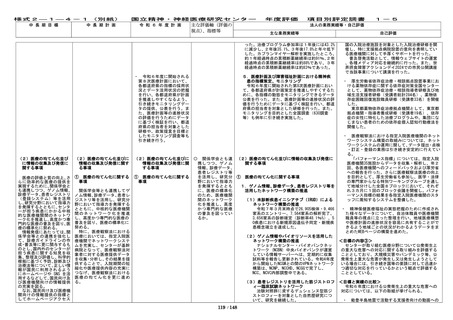

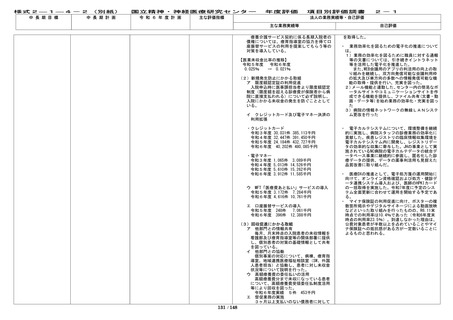

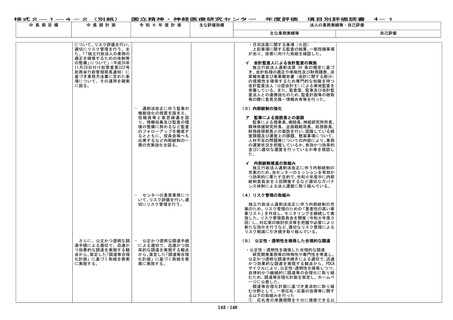

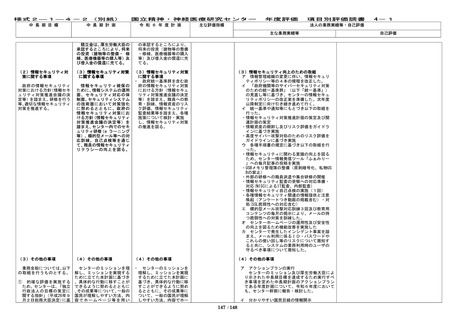

安全ニュース」等で職員全体に注意喚起とマニ

ュアル遵守などについて周知を行った。

・ 転倒転落防止策に関する研修やリスクマネジ

メント部会 WG での検討などを継続し、より多

くの職員が転倒転落に注意を払い、防止策がと

れるよう働きかけた。アクシデントについて

は、全例3か月後評価を行い対策の継続性を確

認した。

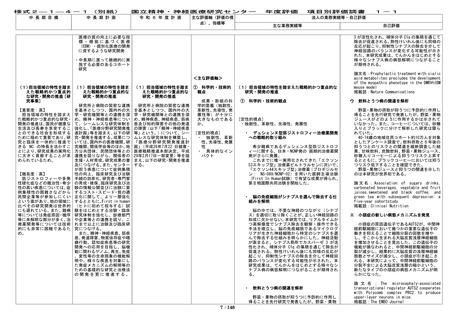

ウ 患者及びその家族との情報共有の取組として以

下を実施した。

・ 医療観察法病棟に入院する対象者の家族との

相談会を定期的に実施した。

・ 精神科デイケアでは統合失調症や精神症状を

有する知的障害・発達障害等で生活環境調整が

必要な患者を対象に、医師、看護師、精神保健

福祉士等が患者同意のもと患者・家族とケア会

議を実施した。患者及び家族の主体的な選択と

決定を促すために、個別ケアマネジメントを行

い、会議では患者の希望の実現に向け、疾患に

関する情報の共有、地域生活における目標や計

画の策定、利用可能な社会資源や環境の調整を

行っている。

・ 認知症の患者やその家族、認知症予防に関心

のある者を対象に専門医や認定看護師による無

料相談、治験などの情報提供等を行う場とし

て、月に1回認知症(オレンジ)カフェを開催

した。世界アルツハイマーデーのイベントでは

認知症介護に役立つ情報を発信する等、疾患の

普及啓発にも寄与した。

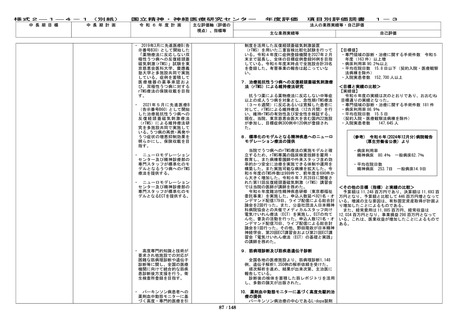

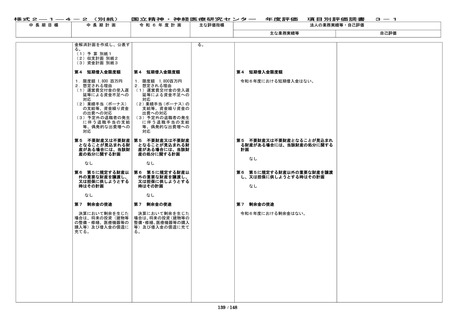

エ 退院後の支援として、令和6年度における訪問

看護ステーションからの訪問件数は 7,765 件であ

った。

オ 重症心身障害児(者)への医療の提供として、

医師、看護師に加え、指導員、保育士、リハビリ

スタッフ、栄養士、介護員、教員により総合的な

機能評価を実施し、それに基づいた専門的治療を

実施した。

在宅重症心身障害児(者)のレスパイト入院に

ついては、令和6年度は延 380 名を受け入れた。

また、人工呼吸器使用の超重症児など他施設で対

応困難な患者も積極的に受け入れた。

カ 令和6年度は、定点での患者満足度調査及び退

院時アンケートを実施した。年 1 度の患者満足度

でのべ 405 名、「退院時アンケート」で月に 60

件程度の意見をいただき、当該意見については、

医療サービス検討委員会等で共有している。

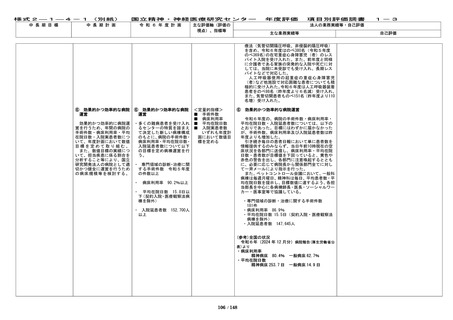

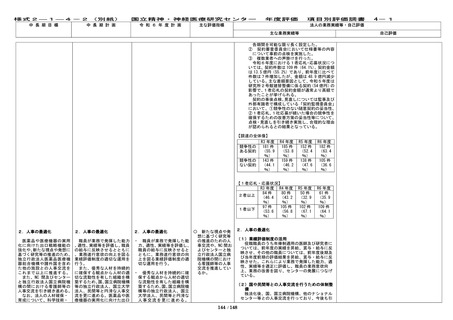

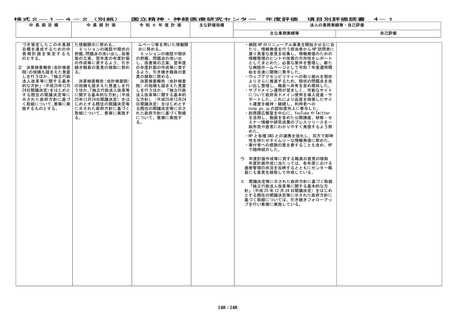

<目標の内容④>

医療の提供に当たって効果的かつ効率的に病院運

営を行うため年間の病院の手術件数・病床利用率・

平均在院日数・入院実患者数について、年度計画に

おいて次のとおり数値目標を定めている。