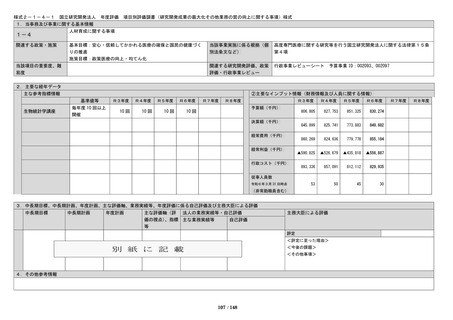

資料2‐1 令和6年度 業務実績評価書(案) (102 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59633.html |

| 出典情報 | 厚生労働省国立研究開発法人等審議会 高度専門医療研究評価部会(第39回 8/5)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

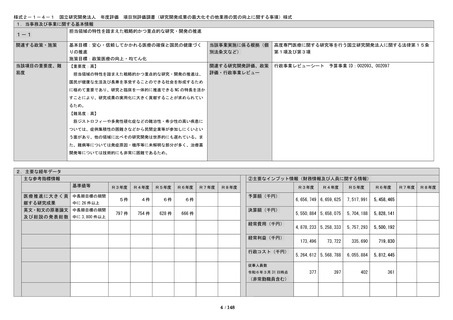

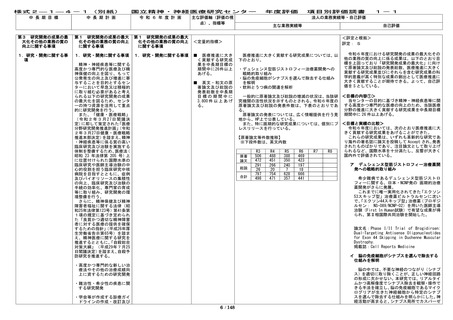

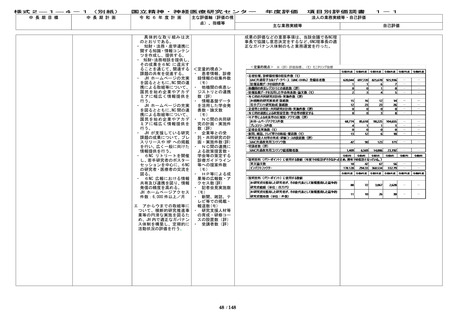

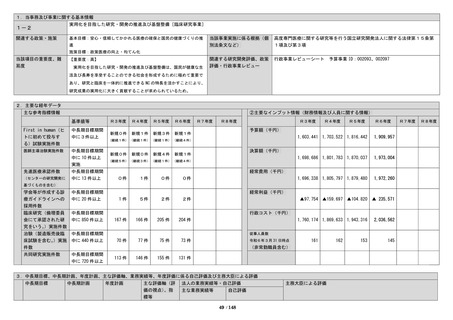

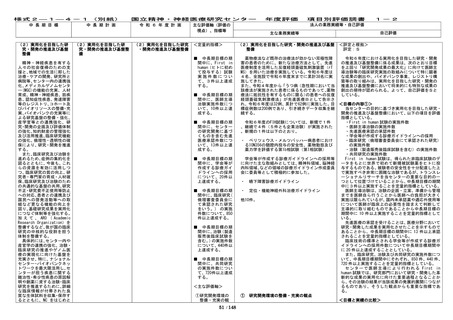

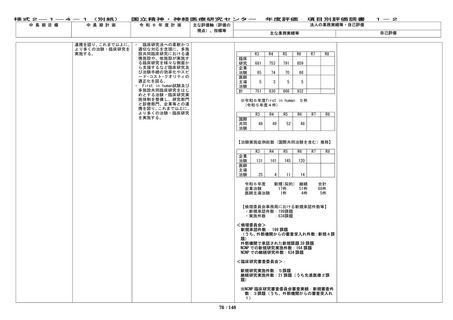

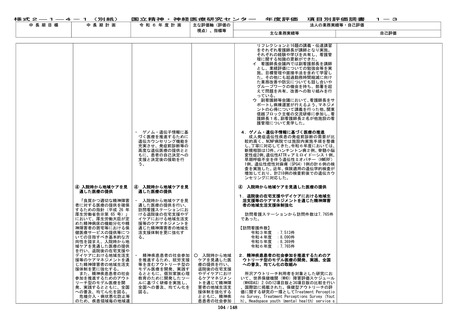

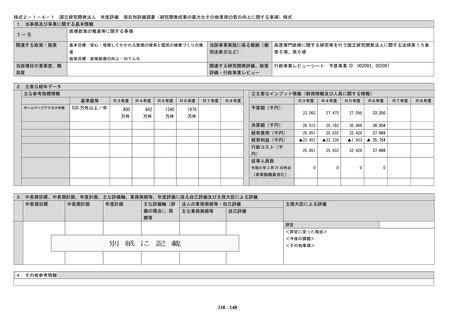

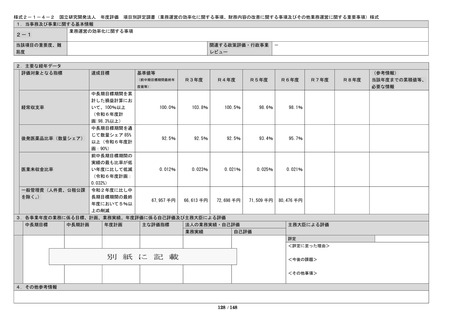

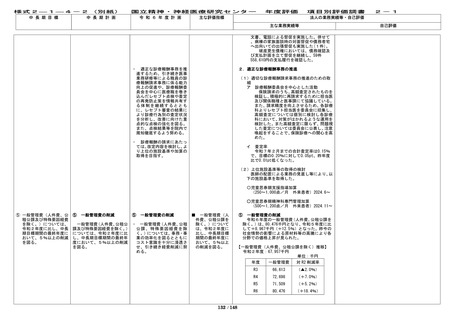

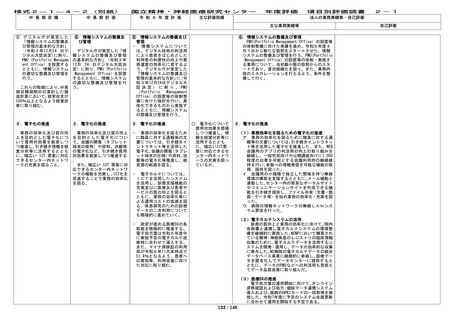

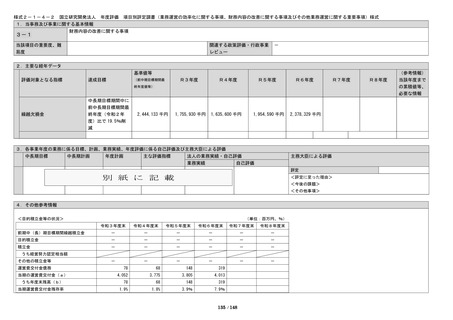

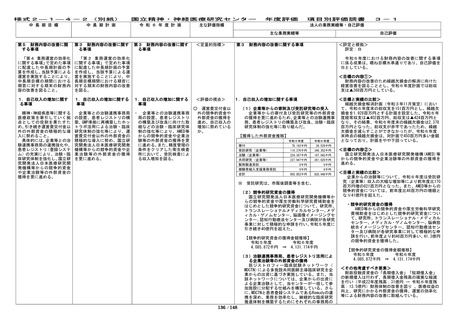

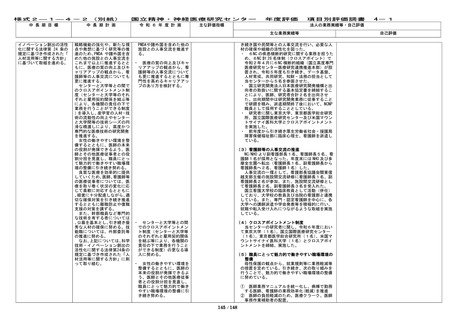

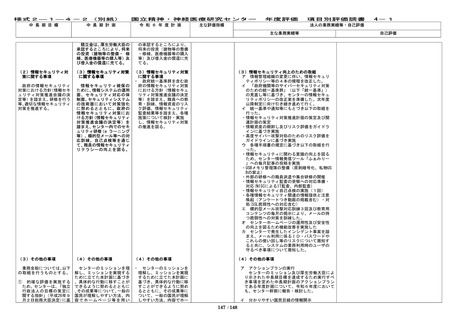

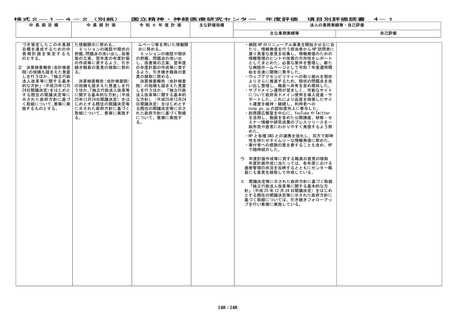

中 長 期 目 標

中 長 期 計 画

国立精神・神経医療研究センター

令 和 6 年 度 計 画

主な評価軸(評価の

視点)、指標等

年度評価

項目別評価調書

法人の業務実績等・自己評価

主な業務実績等

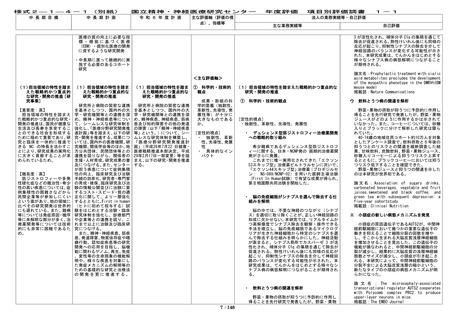

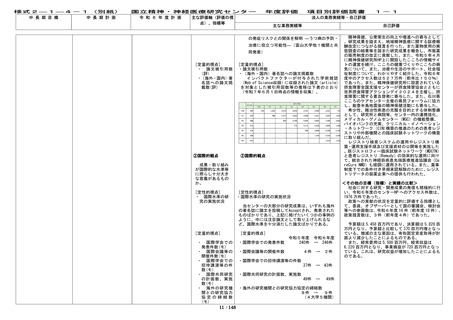

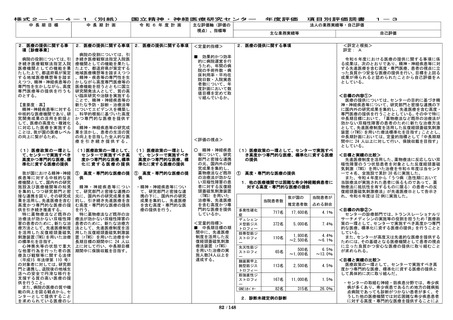

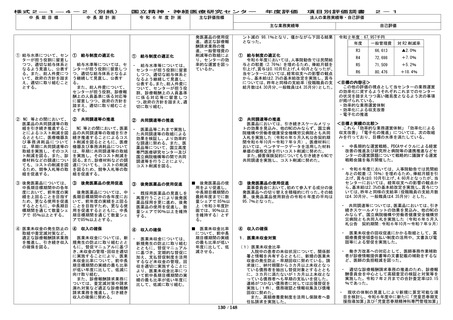

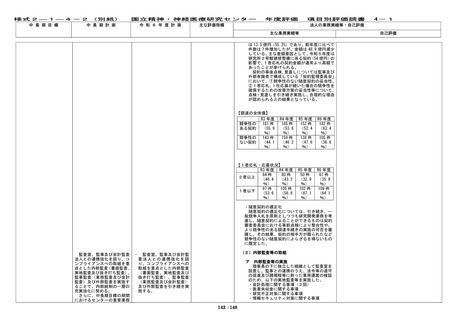

切創等であったが令和5年度より9件増加

している。転倒転落防止策に関する研修や

リスクマネジメント部会でのWGでの検討に

加え、転倒時の受傷対策に努めてきたが、

減少に転ずることができなかった。現在、

転倒転落アセスメントシートの妥当性を検

証しており、令和7年度は改訂し、より転

倒転落の予防及び受傷対策を強化していき

たい。アクシデントについては、全例3カ

月後評価を行い対策の継続性を確認した。

また、週1回の医療安全管理室カンファレ

ンスでは、インシデントの対策について検

討した。

病院内で起きたインシデントについて「医

療安全ニュース」などを発行し、職員全体に

注意喚起とマニュアル遵守などについて周

知を行った。インシデント報告で事故を未然

に防いだ事例を増加させるため、報告部署に

は表彰する取組を継続した。

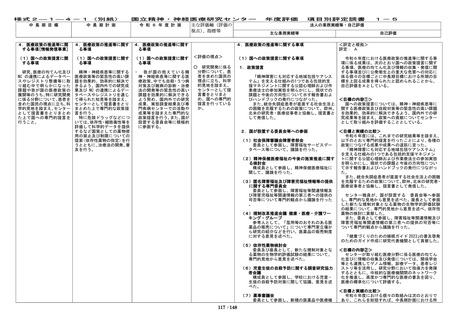

・ 同規模・同機能の医療機関

及び国立高度専門医療研究

センター間において、医療

安全管理体制についての相

互チェック、インシデント

及びアクシデントの情報共

有等を行い、医療安全管理・

感染防止対策の強化に努

め、地域の医療施設と連携

し、地域全体の医療の質の

向上に取り組む。さらに、独

立行政法人国立病院機構の

病院とも共同し、医療事故

の防止に取り組む。

③

患者の自己決定への支援

など患者等参加型医療の推

進

③ 患者の自己決定への支援

など患者等参加型医療の推

進

患 者 と の信 頼 関係 を 構築 ・ 患者との信頼関係を構築

し、患者・家族が治療の選

し、患者・家族が治療の選

択、決定を医療者とともに主

択、決定を医療者とともに

体的に行うために必要な説明

主体的に行うために必要な

と情報開示等を適宜行い、引

説明と情報開示等を適宜行

き続き患者・家族との情報の

い、引き続き患者・家族と

共有化に努めるとともに、患

の情報の共有化に努め、患

者等参加型医療及びセルフマ

者等参加型医療を推進す

ネジメントの推進の観点か

る。

ら、引き続き患者等の医療に

対する理解を支援する機会の

提供に努める。

また、患者の視点に立った

医療を提供するため、定期的

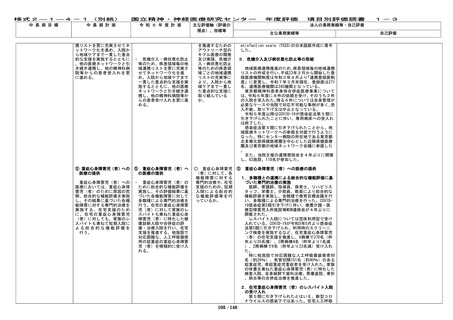

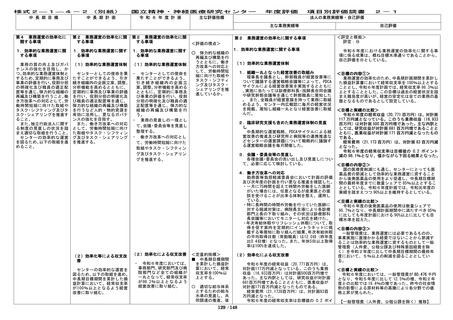

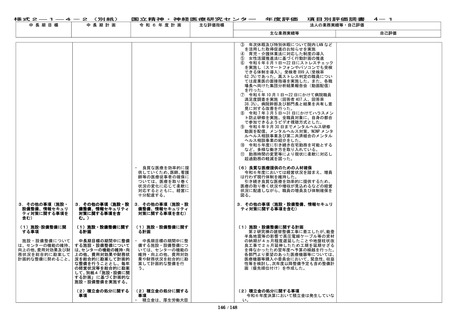

2. 同規模・同機能の医療機関及び国立高度専門

医療研究センター間における医療安全管理体制

の相互チェック及び独立行政法人国立病院機構

病院との患者誤認防止の取組み

公立昭和病院との医療安全管理体制の相互チ

ェックや南台病院・緑成会病院の医療安全対策

に関する評価は、WEBにて継続し、評価のみな

らず意見交換や会議前後の資料やマニュアルの

提供を行い、地域の医療の質向上に取り組んだ

。

NHO・NC・国立療養所の東京グループ9施設の医

療安全管理者会議において、患者影響レベルの妥

当性を兼用し、医療安全管理者による評価の違い

をできるだけ均てん化できるように取り組んだ。

令和7年2月に実施した関東信越グループ医療

安全管理者会議のグループ活動報告会において、

報告を行った。

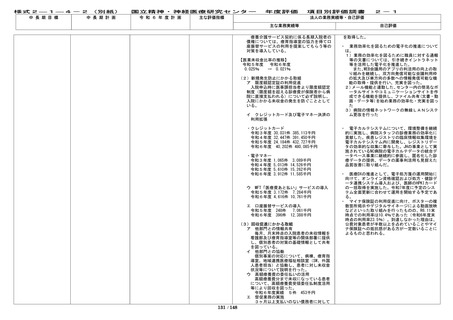

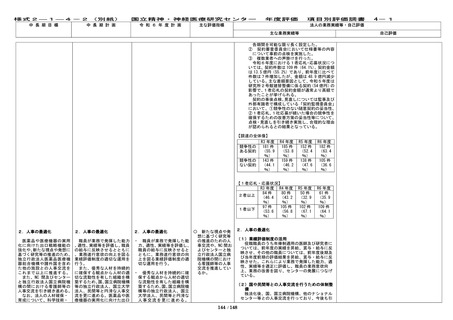

○

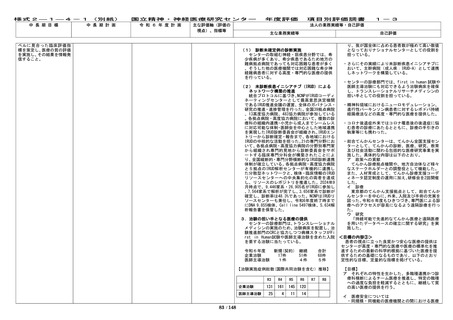

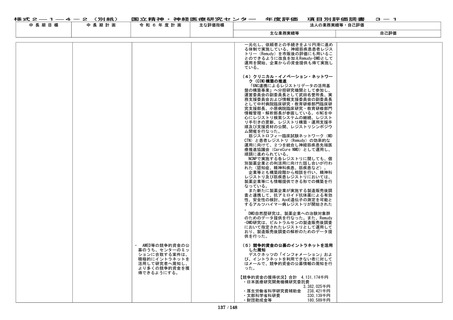

患者・家族が治 ③ 患者の自己決定への支援など患者等参加型医療

療の選択、決定を

の推進

医療者とともに主

体的に行うために

1. 患者及びその家族との情報の共有化

必要な説明や情報

開示等を実施する

(1)医療観察法対象者に係る家族会等の開催

ため、患者等参加

医療観察法病棟に入院する対象者の家族

型医療及びセルフ

は、被害者の家族であるとともに加害者の家

マネジメントの推

族であることが多く、複雑なニーズを持って

進に努めている

おり、家族との信頼関係の構築やケアの提供

か。

を目的として家族相談会を令和6年度も8

回開催した。

(2)ケア会議(精神科デイケア)

精神科デイケアにおいては、統合失調症

や精神症状を有する知的障害・発達障害、遷

延性うつ病、高次脳機能障害等で生活環境

調整が必要な患者を対象に、医師、看護師、

101 / 148

1-3

自己評価