資料1‐1 令和6年度 業務実績評価書(案) (93 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59553.html |

| 出典情報 | 厚生労働省国立研究開発法人等審議会 高度専門医療研究評価部会(第40回 8/7)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

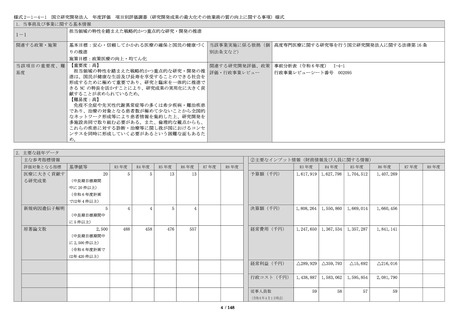

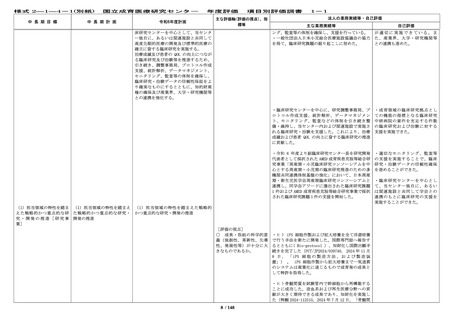

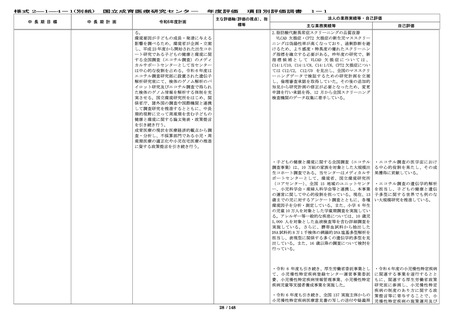

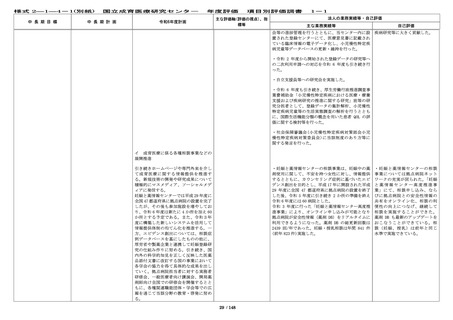

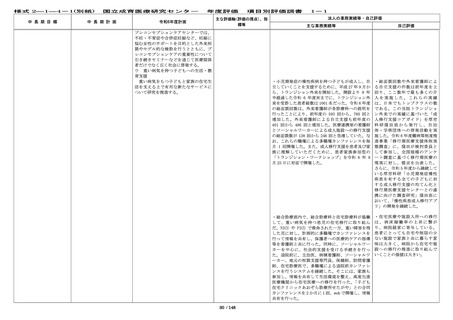

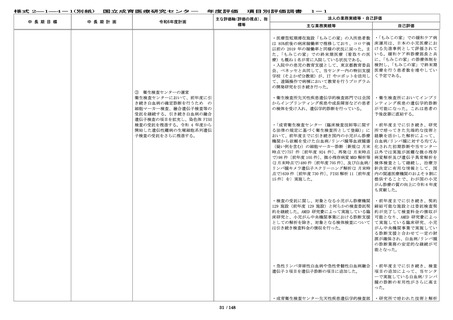

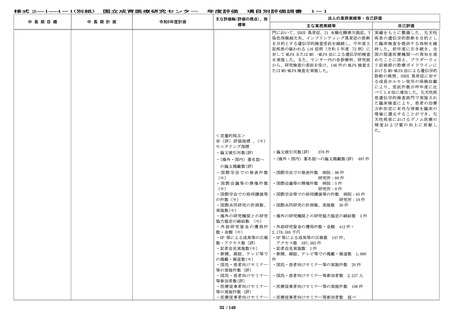

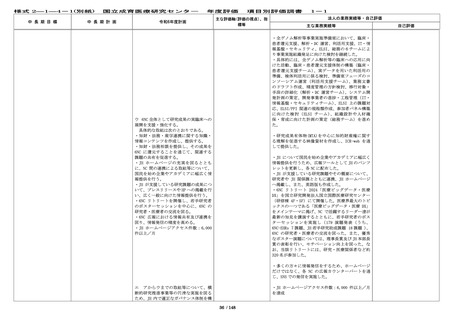

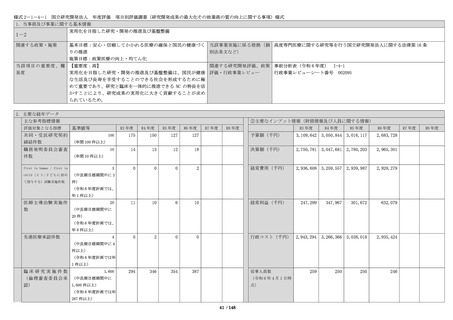

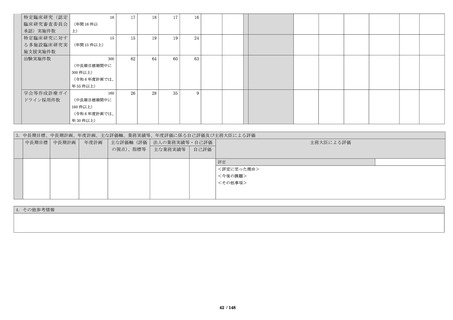

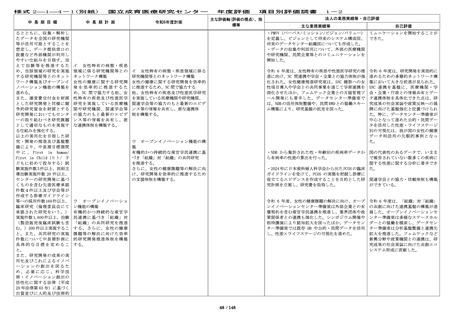

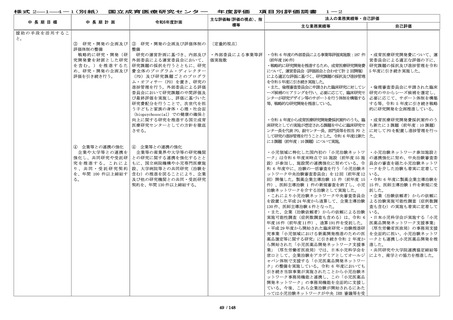

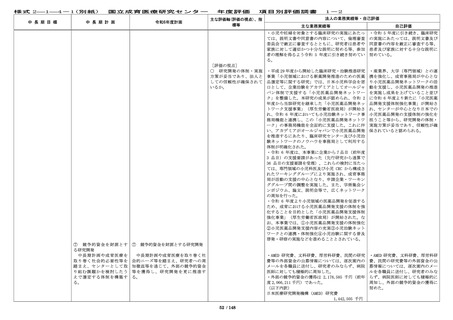

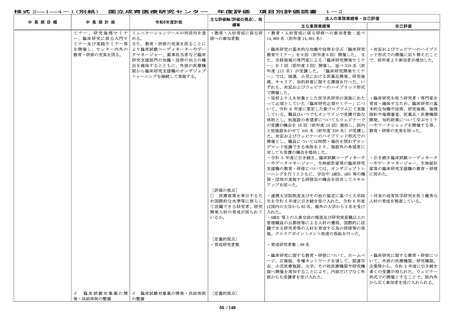

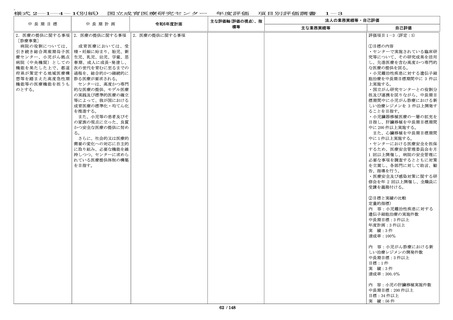

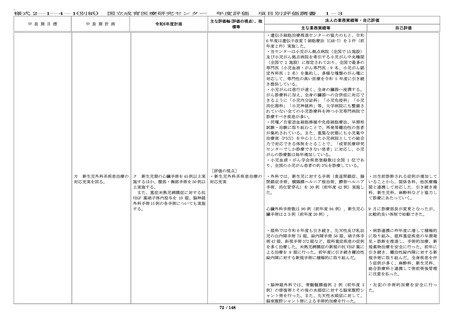

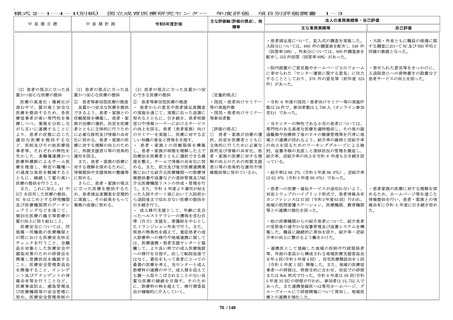

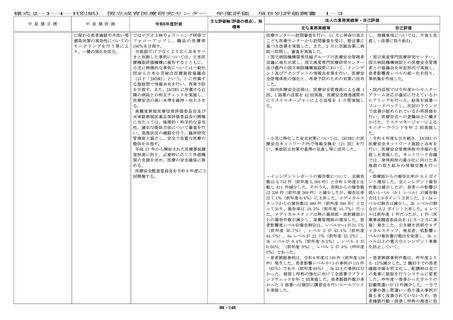

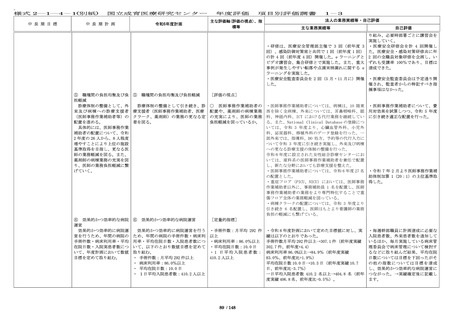

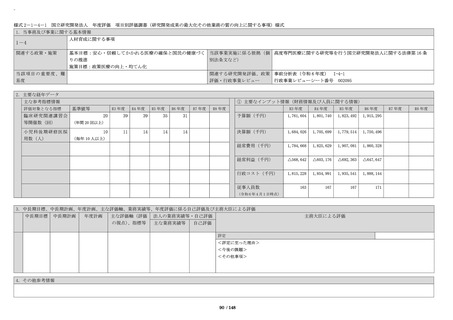

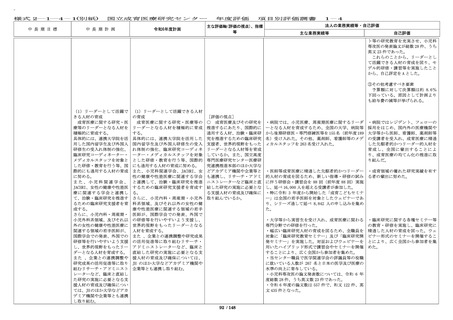

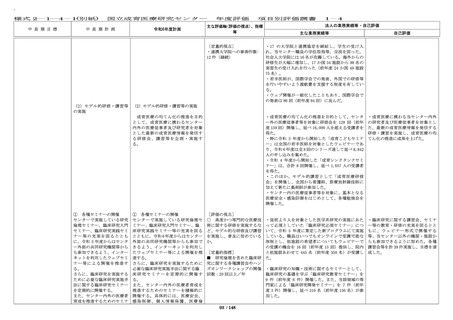

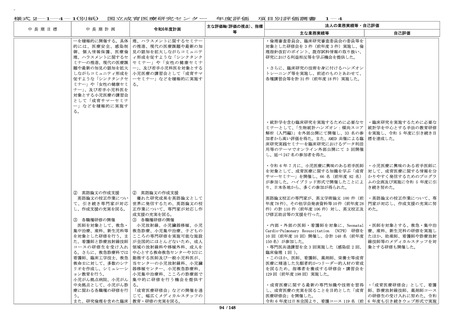

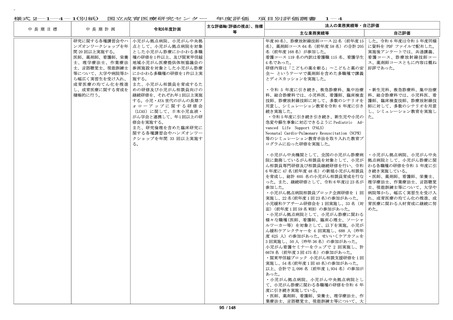

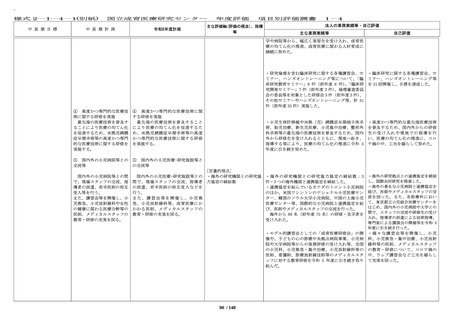

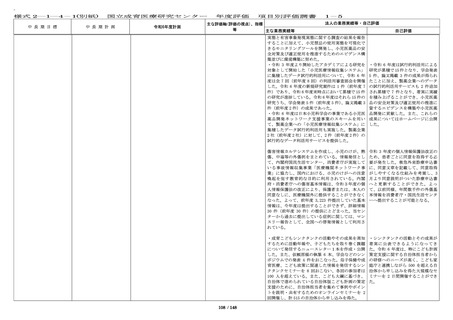

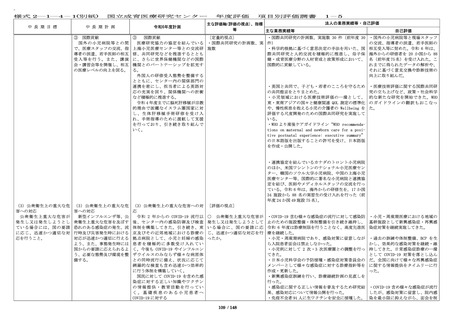

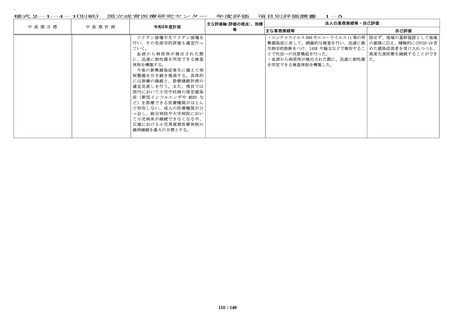

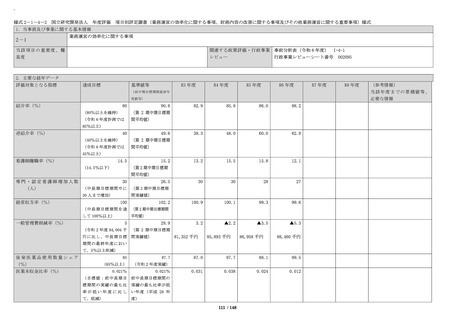

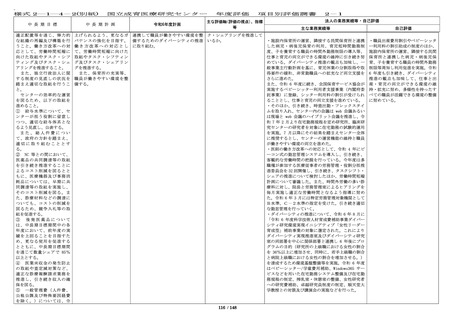

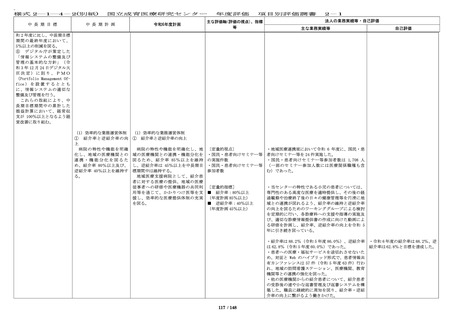

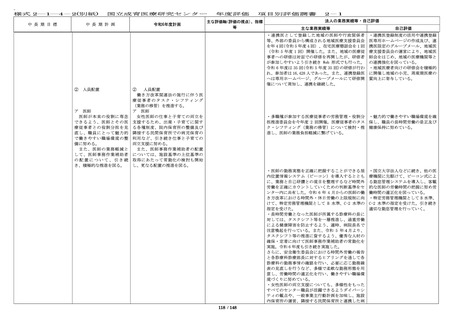

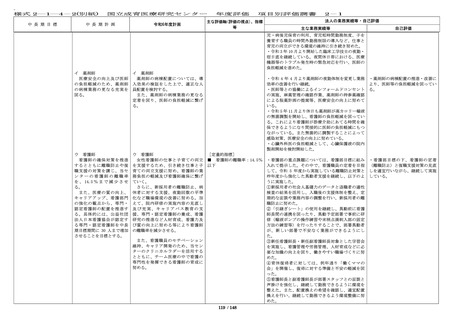

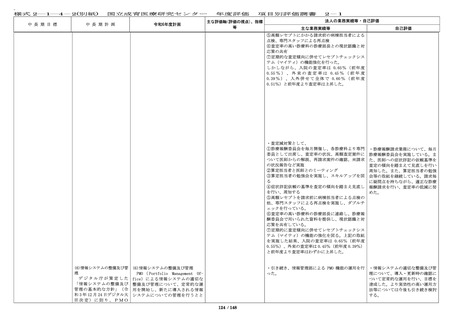

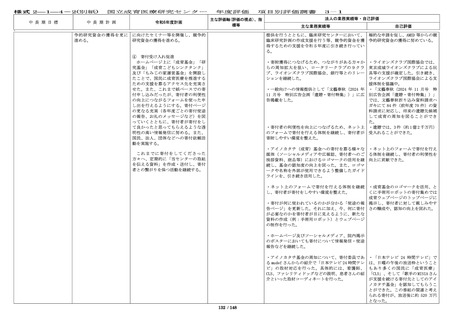

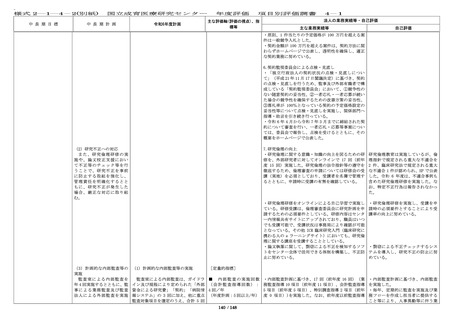

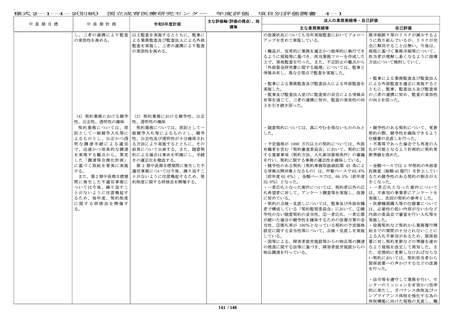

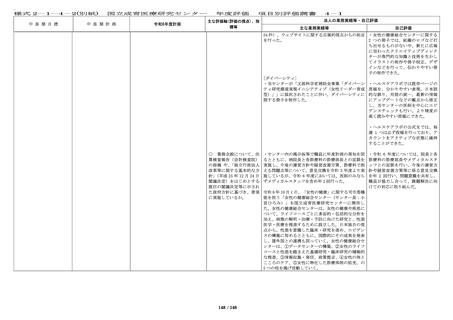

様式 2―1―4-1(別紙)

中 長 期 目 標

国立成育医療研究センター

中 長 期 計 画

令和6年度計画

年度評価

項目別評価調書

主な評価軸(評価の視点)、指標

等

1-4

法人の業務実績等・自己評価

主な業務実績等

自己評価

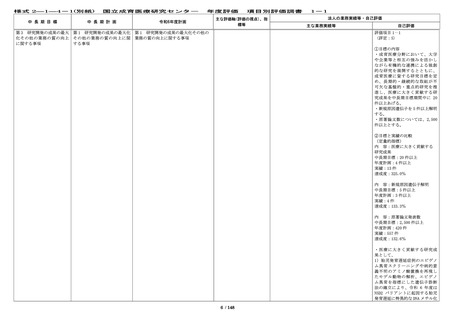

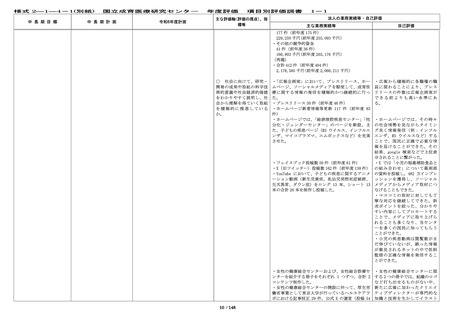

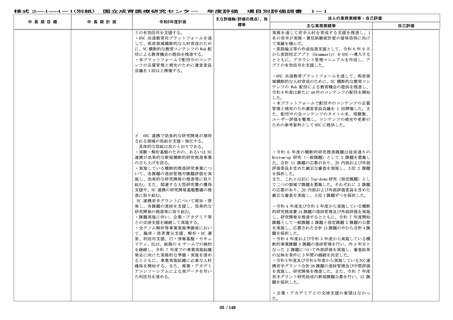

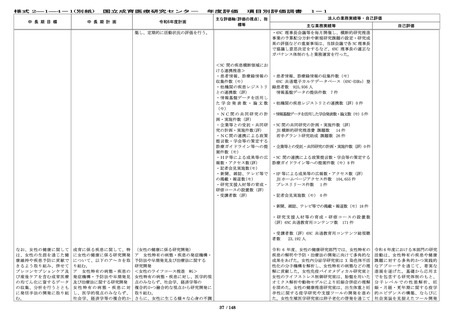

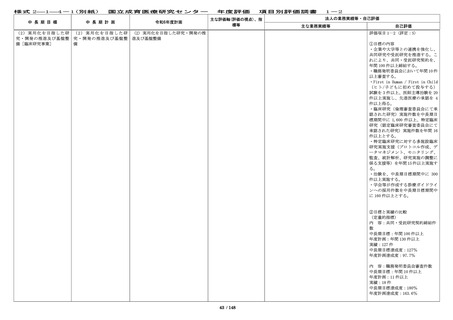

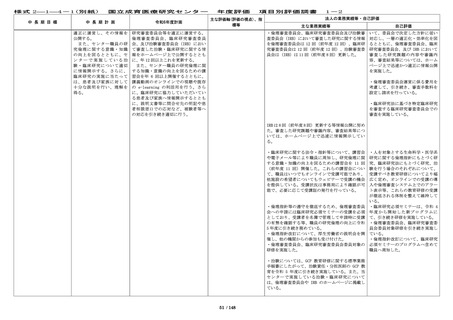

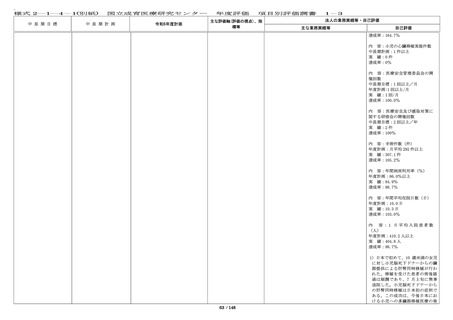

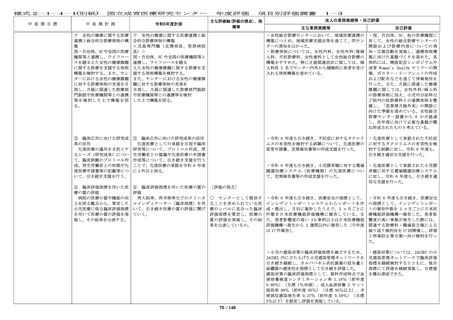

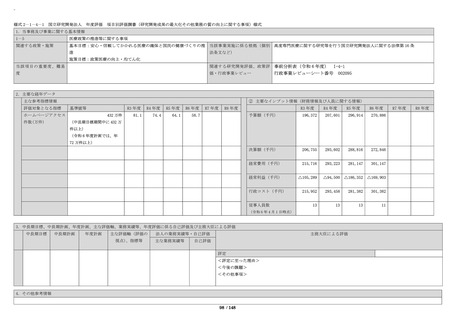

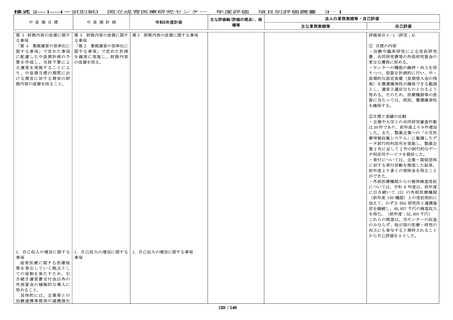

ト等の研究教育を充実させ、小児科

専攻医の発表論文が総数 28 件、うち

英文 23 件であった。

これらのことから、リーダーとし

て活躍できる人材の育成を図り、モ

デル的研修・講習等を実施したこと

から、自己評定を A とした。

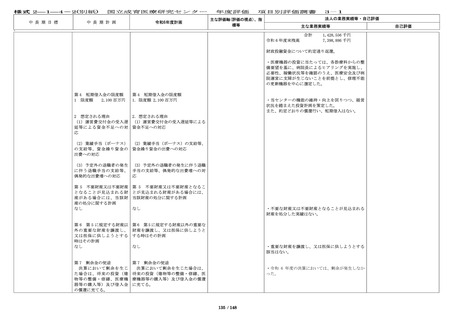

③その他考慮すべき要素

予算額に対して決算額は約 8.6%

下回っている。原因として計画より

も給与費の減等が挙げられる。

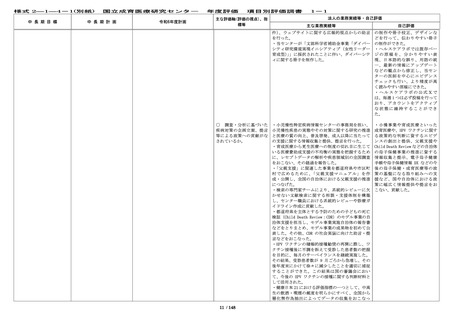

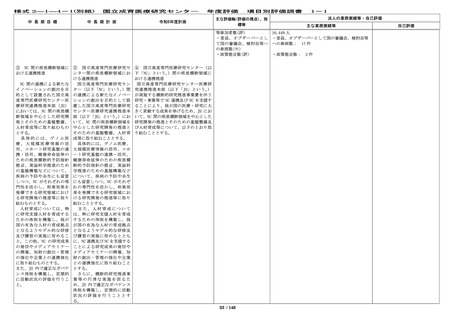

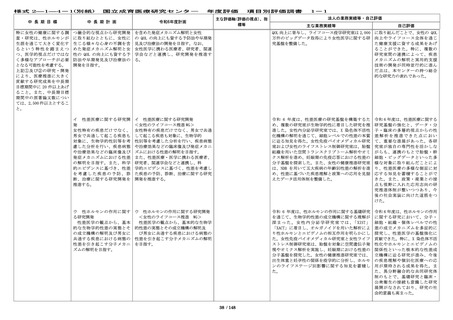

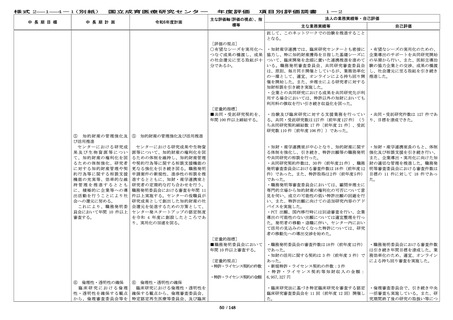

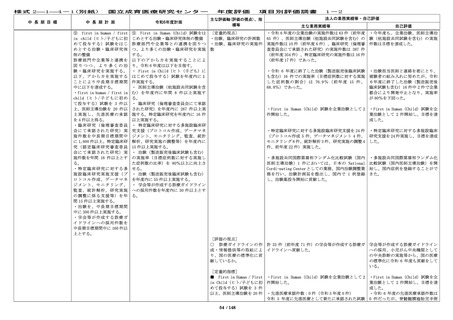

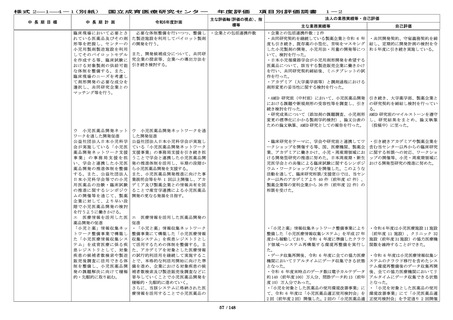

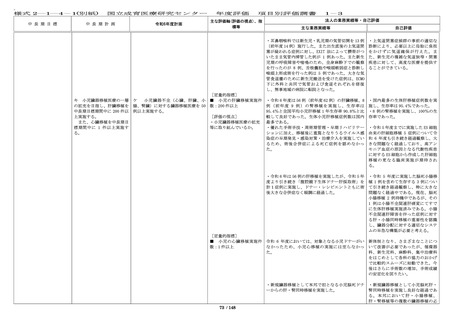

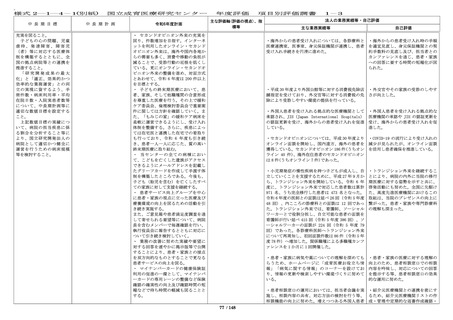

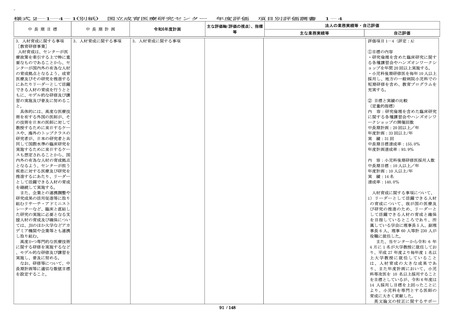

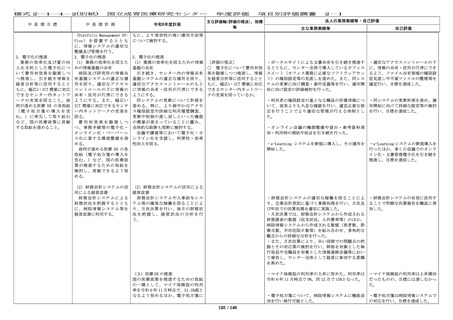

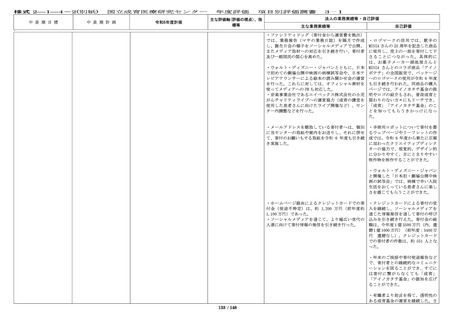

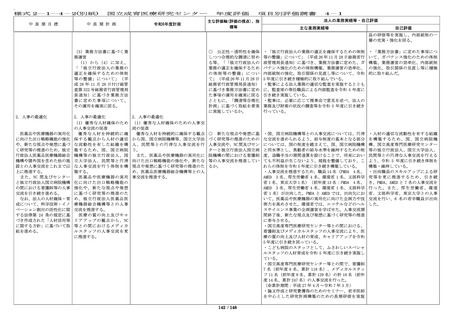

(1)リーダーとして活躍で

きる人材の育成

成育医療に関する研究・医

療等のリーダーとなる人材を

積極的に育成する。

具体的には、連携大学院を活

用した国内留学生及び外国人

研修生の受入れ体制の強化、

臨床研究コーディネーター・

メディカルスタッフを対象と

した研修・教育を行う等、国

際的にも通用する人材の育成

に努める。

また、小児科関連学会、

JACHRI、女性の健康や性差医

療に 関連する学会 と連携 し

て、治験・臨床研究を推進す

るための臨床研究支援者を育

成する。

さらに、小児内科・周産期・

小児外科系領域、及びそれ以

外の女性の健康や性差医療に

関連する領域の若手医師が、

国際学会での発表、外国での

研修等を行いやすいよう支援

し、世界的視野をもったリー

ダーとなる人材を育成する。

また 、企業との連携調整や

研究成果の活用促進等に取り

組むリサーチ・アドミニスト

レーターなど、臨床と直結し

た研究の実施に必要となる支

援人材の育成及び確保につい

ては、JH のほか大学などアカ

デミア機関や企業等とも連携

し取り組む。

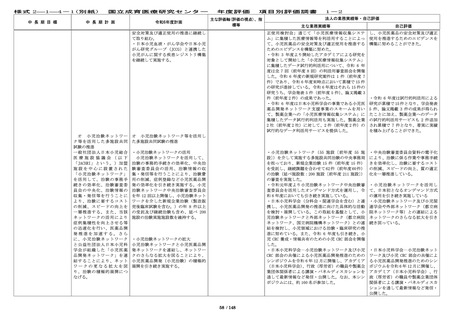

(1)リーダーとして活躍できる人材

の育成

成育医療に関する研究・医療等の

リーダーとなる人材を積極的に育成

する。

具体的には、連携大学院を活用した

国内留学生及び外国人研修生の受入

れ体制の強化、臨床研究コーディネ

ーター・メディカルスタッフを対象

とした研修・教育を行う等、国際的

にも通用する人材の育成に努める。

また、小児科関連学会、JACHRI、女

性の健康や性差医療に関連する学会

と連携して、治験・臨床研究を推進

するための臨床研究支援者を育成す

る。

さらに、小児内科・周産期・小児外

科系領域、及びそれ以外の女性の健

康や性差医療に関連する領域の若手

医師が、国際学会での発表、外国で

の研修等を行いやすいよう支援し、

世界的視野をもったリーダーとなる

人材を育成する。

また 、企業との連携調整や研究成果

の活用促進等に取り組むリサーチ・

アドミニストレーターなど、臨床と

直結した研究の実施に必要となる支

援人材の育成及び確保については、

JH のほか大学などアカデミア機関や

企業等とも連携し取り組む。

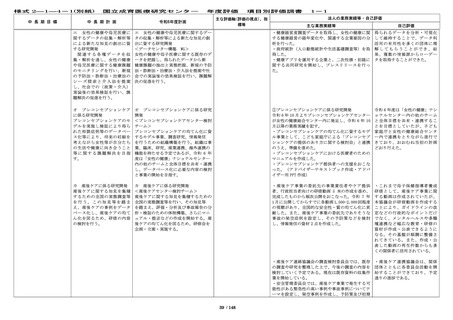

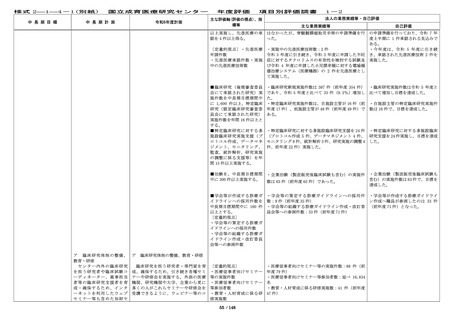

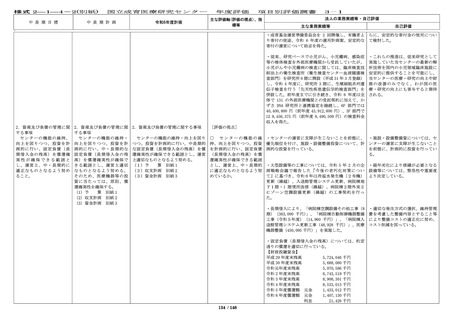

[評価の視点]

○ 成育医療及びその研究を

推進するにあたり、国際的に

通用する人材、治験・臨床研

究を推進するための臨床研究

支援者、世界的視野をもった

リーダーとなる人材等を育成

しているか。また、国立高度

専門医療研究センター医療研

究連携推進本部のほか大学な

どアカデミア機関や企業等と

も連携し、リサーチ・アドミ

ニストレーターなど臨床と直

結した研究の実施に必要とな

る支援人材の育成及び確保に

取り組んでいるか。

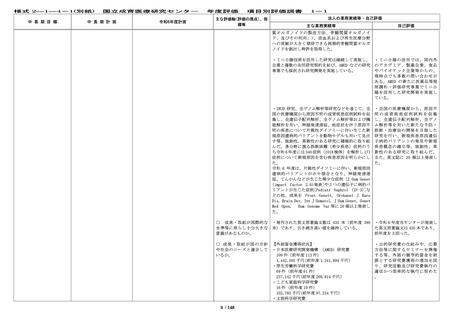

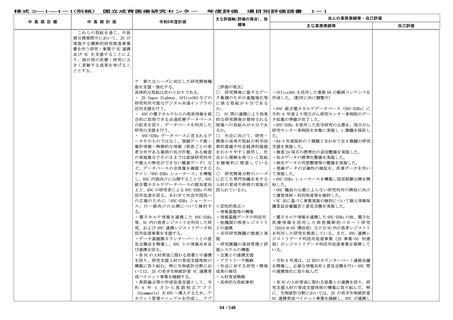

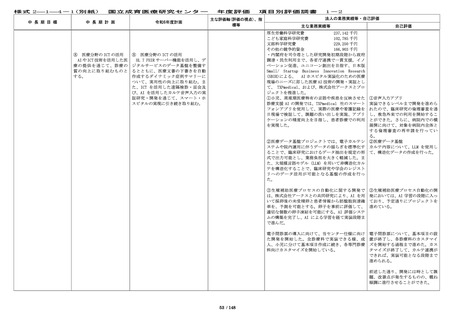

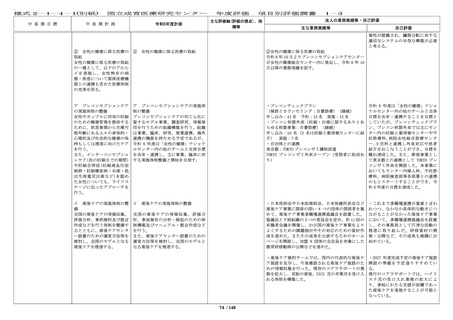

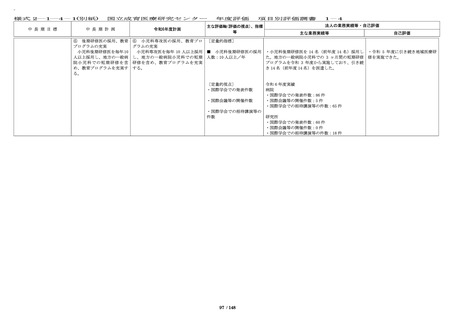

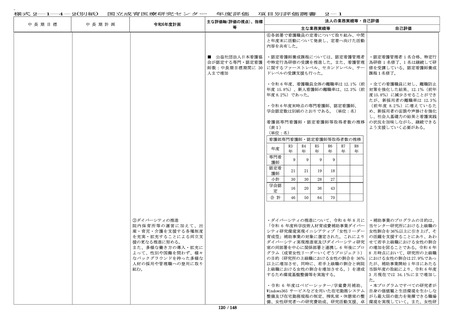

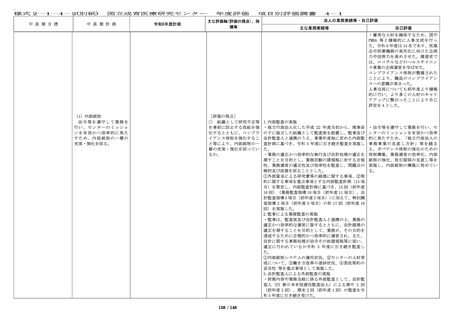

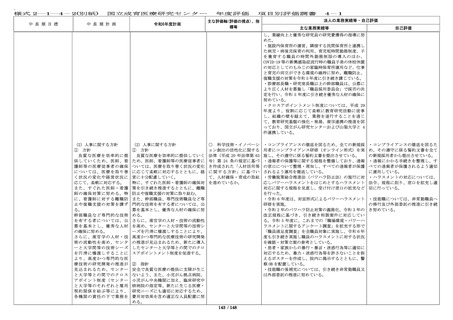

・病院では、小児医療、周産期医療に関するリーダ

ーとなる人材を育成するため、全国の大学、病院等

から後期研修医・専門修練医等を 155 名(前年度 189

名)受け入れた。その他、薬剤師、看護師等のメデ

ィカルスタッフを 263 名受け入れた。

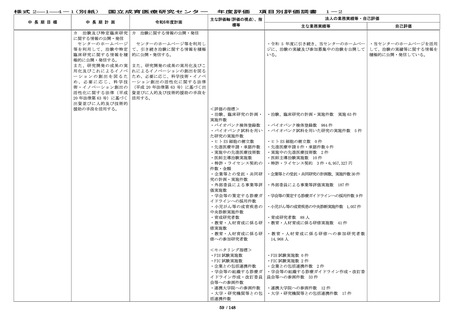

・医師等成育医療に精通した先駆者的かつリーダー ・成育領域の優れた研究実績を有す

的人材の育成を図るため、新しい指導・研修の試み る者の輩出に努めた。

に伴う研修会・講習会を 88 回(前年度 88 回)実施

し、延べ 16,000 人を超える受講者が参加した。

・特に令和 3 年度から開始した「成育こどもセミナ

ー」は全国の若手医師を対象としたウェビナーであ

り、シリーズ通して延べ 8,842 人の申し込みを集め

た。

・大学等から実習生を受け入れ、成育医療に関わる

専門分野での研修を行った。

・幅広い臨床研究人材の育成を図るため、全職員を

対象に「臨床研究教育セミナー」及び「臨床研究開

発セミナー」を実施した。対面およびウェビナーを

用いたハイブリッド形式で講習会やセミナーを開催

することにより、広く全国から参加者を集めた。

・当センター職員で医学関連学会の評議員等の役職

に就いている人数が 267 名と日本の医学及び医療の

水準の向上に寄与している。

・小児科専攻医の論文発表数については、令和 6 年

度総数 28 件、うち英文数 23 件であった。

・令和 6 年度の論文数は 557 件で、和文 122 件、英

文 435 件となった。

92 / 148

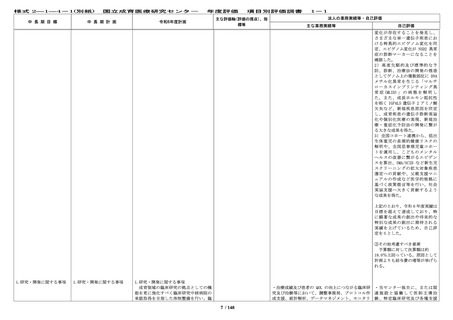

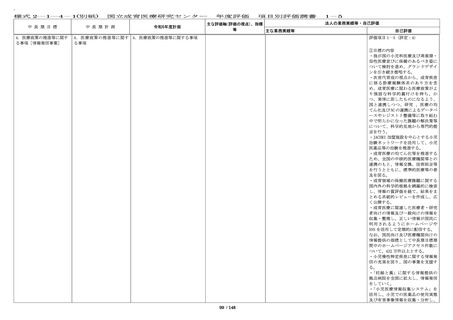

・病院ではレジデント、フェローの

採用をはじめ、国内外の医療機関や

大学等から医師、看護師、薬剤師等

の受講者を受入れ、成育医療に精通

した先駆者的かつリーダー的人材を

育成 し、全国に 輩出するこ とによ

り、成育医療の均てん化の推進に取

り組んだ。

・臨床研究に関する各種セミナー等

の教育・研修を実施し、臨床研究に

精通した人材の育成を図った。ウェ

ビナー形式のセミナーを開催するこ

とにより、広く全国から参加者を集

めた。