資料1‐1 令和6年度 業務実績評価書(案) (16 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59553.html |

| 出典情報 | 厚生労働省国立研究開発法人等審議会 高度専門医療研究評価部会(第40回 8/7)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

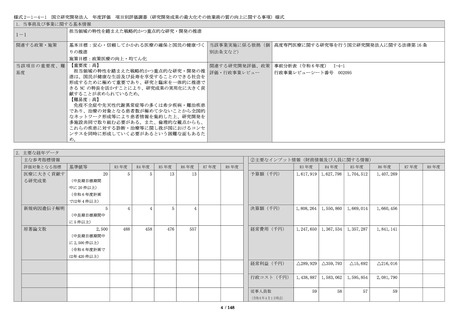

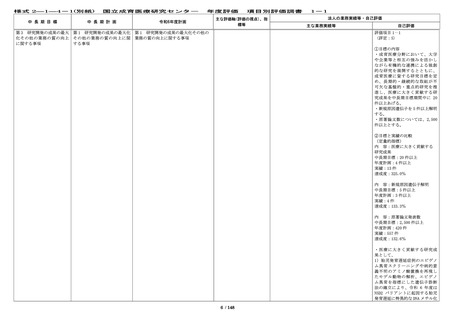

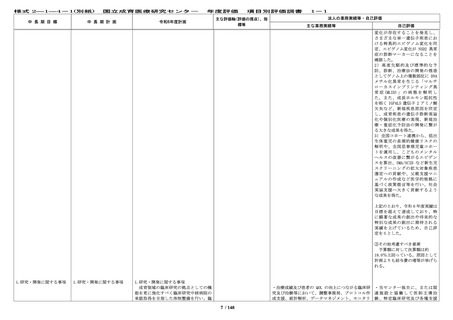

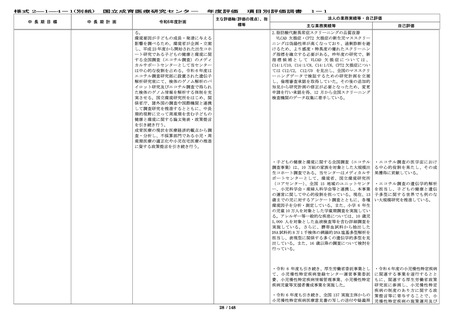

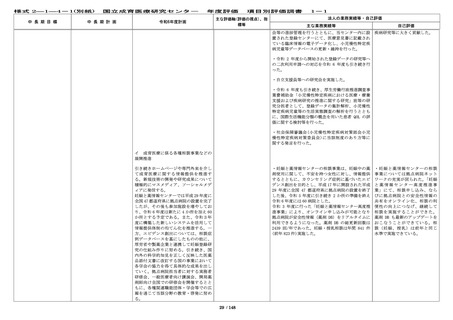

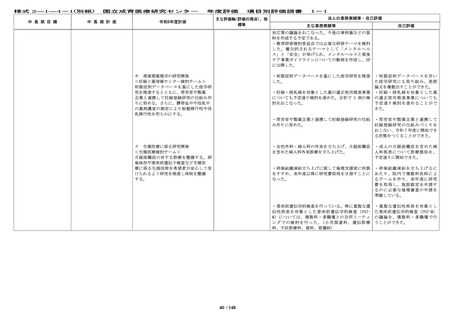

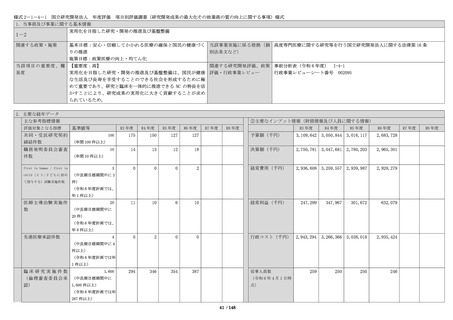

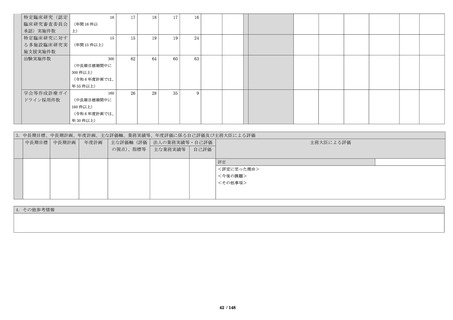

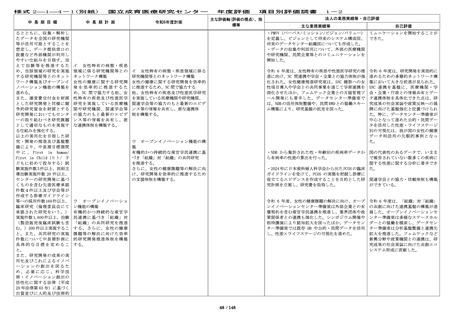

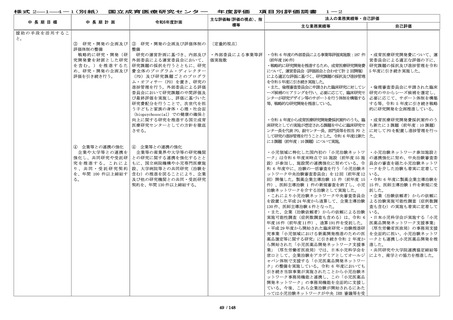

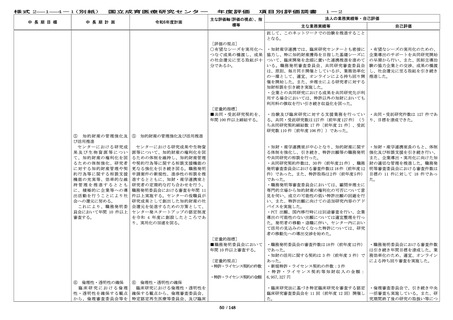

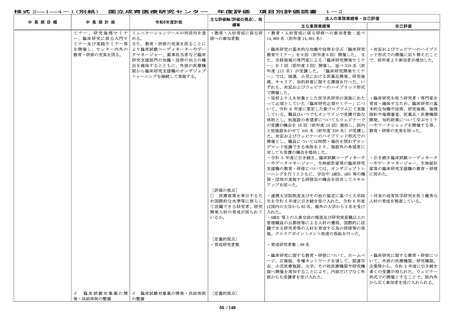

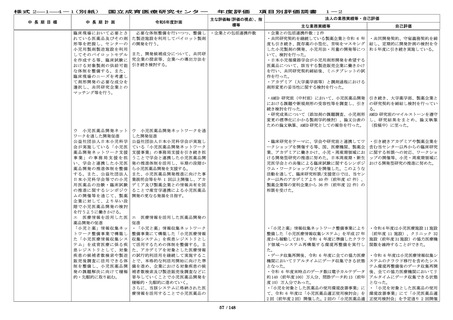

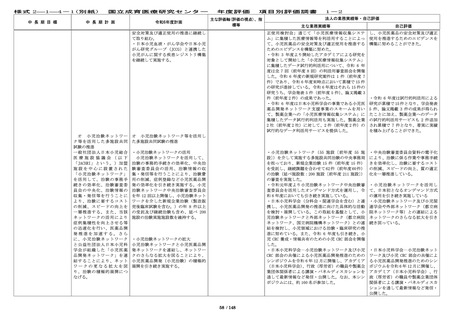

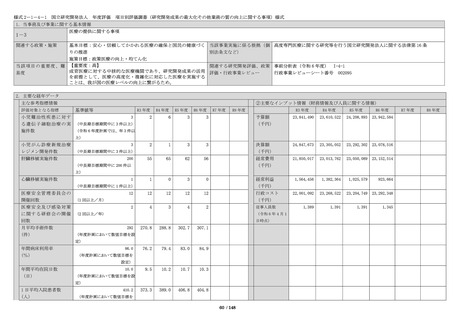

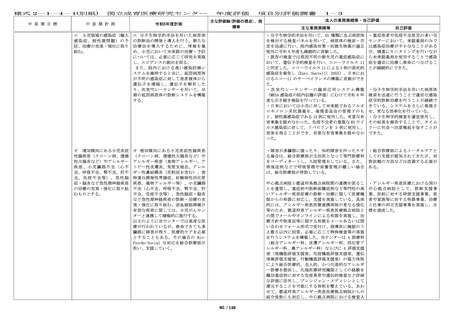

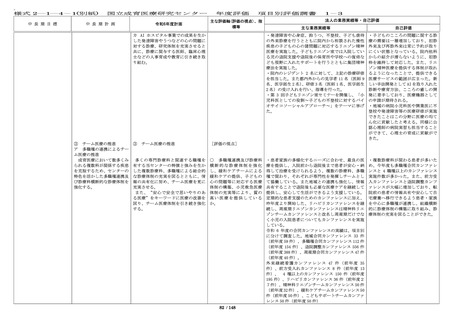

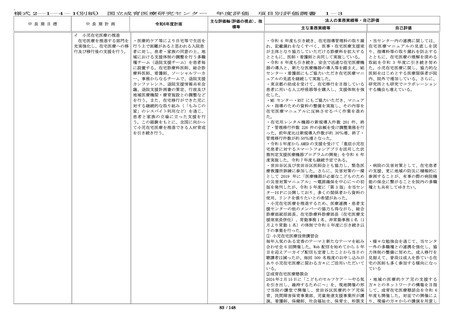

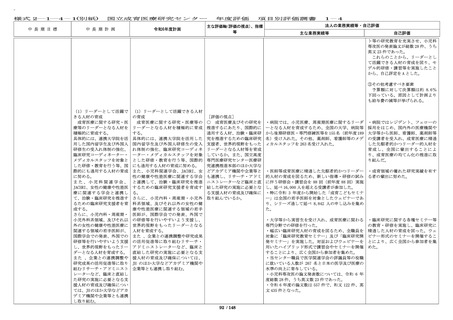

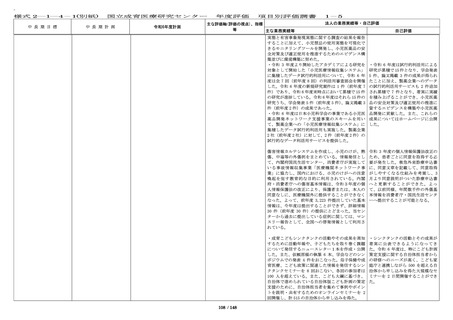

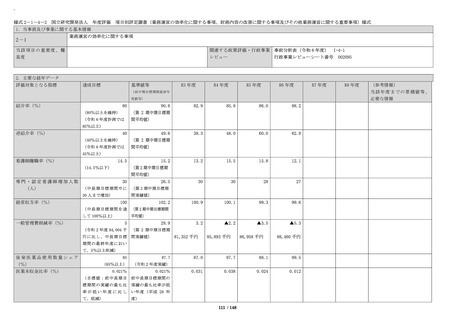

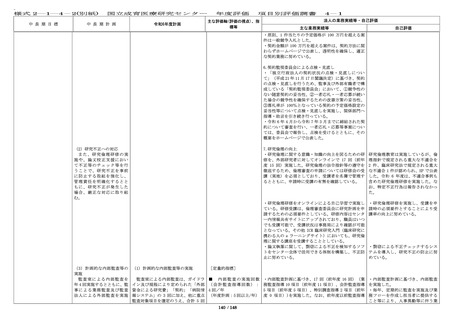

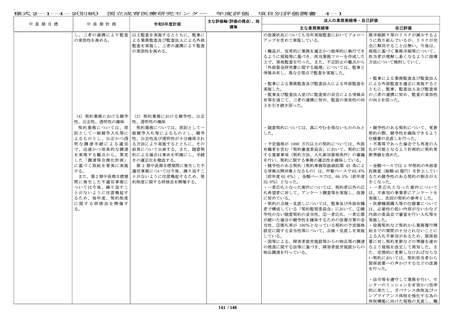

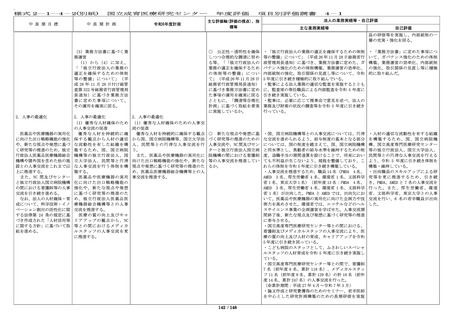

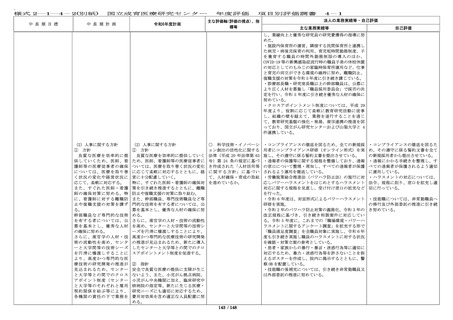

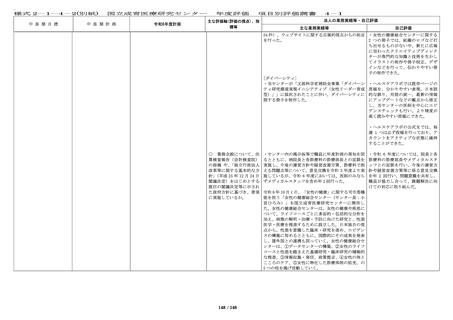

国立成育医療研究センター

年度評価

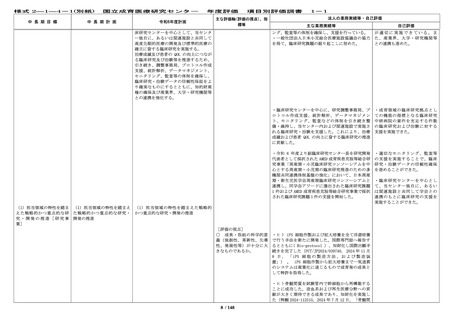

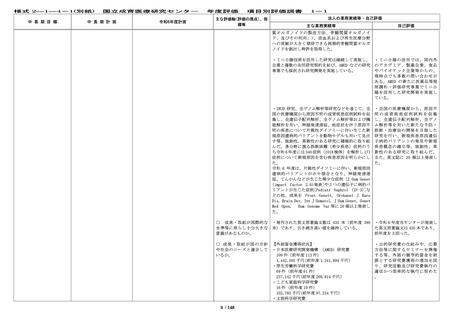

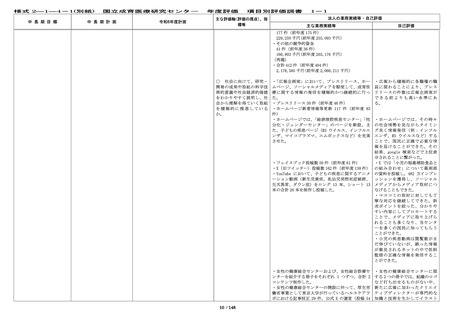

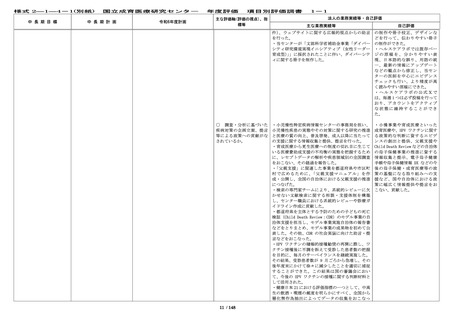

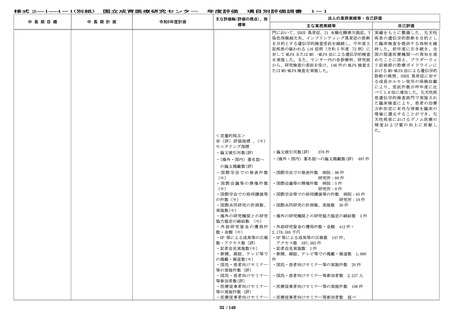

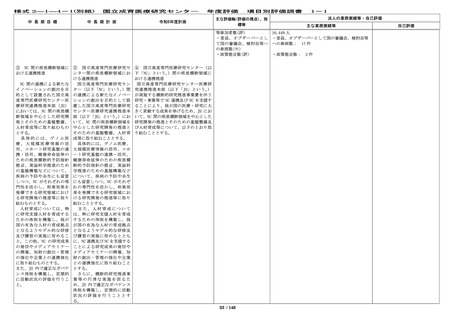

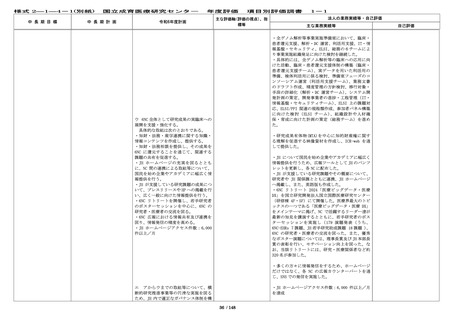

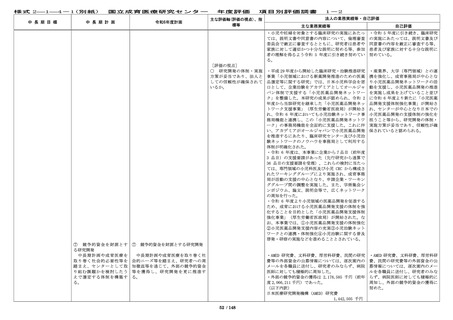

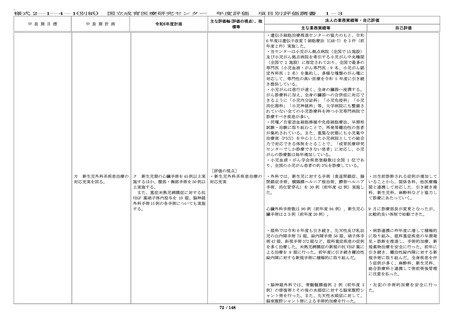

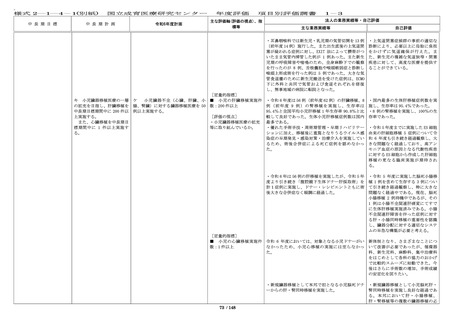

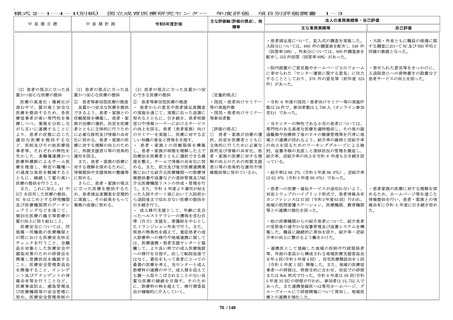

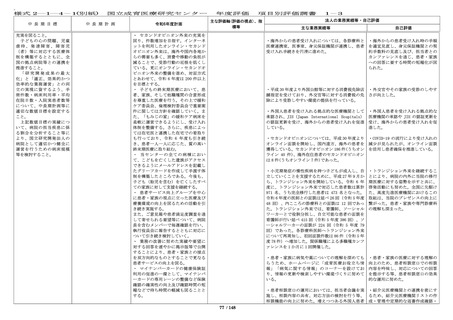

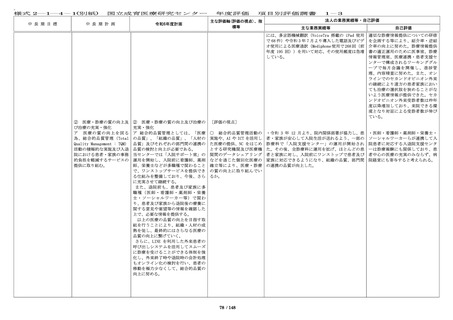

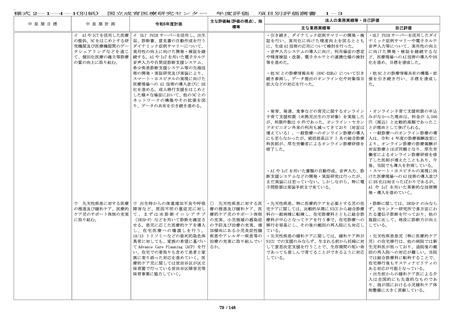

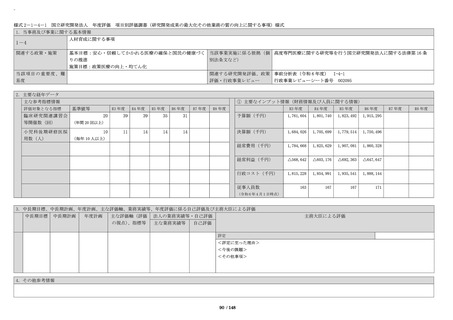

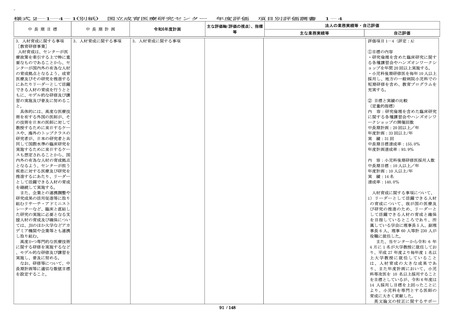

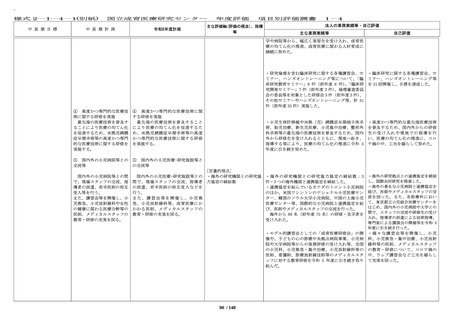

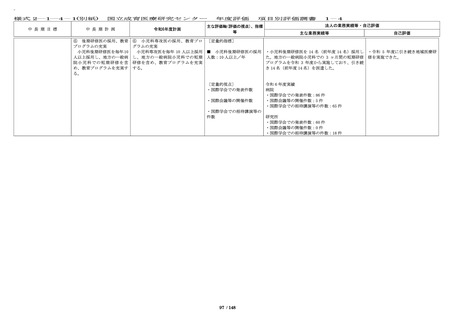

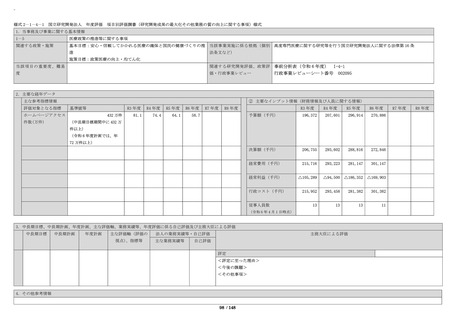

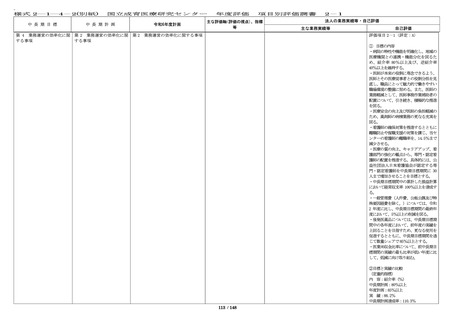

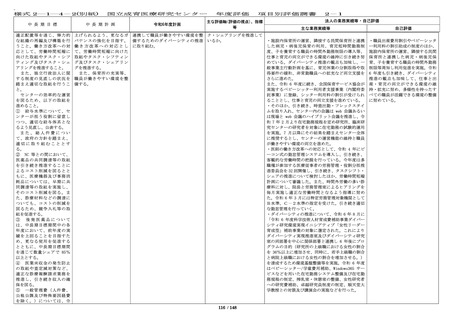

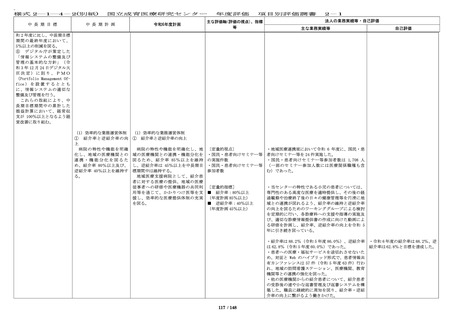

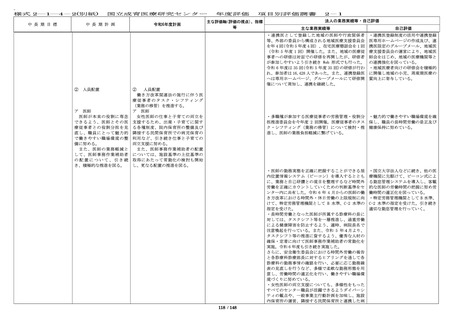

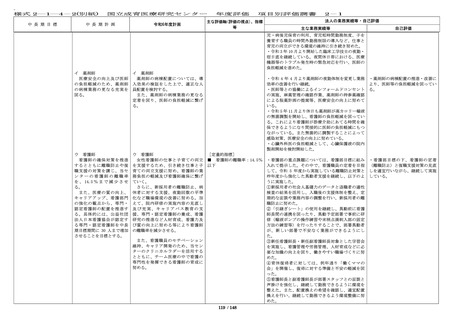

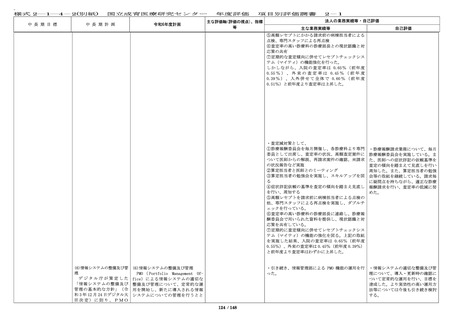

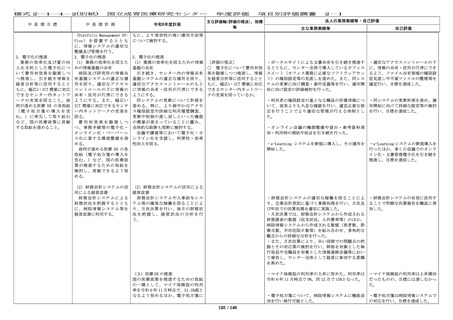

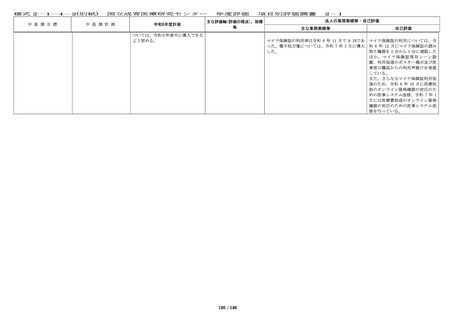

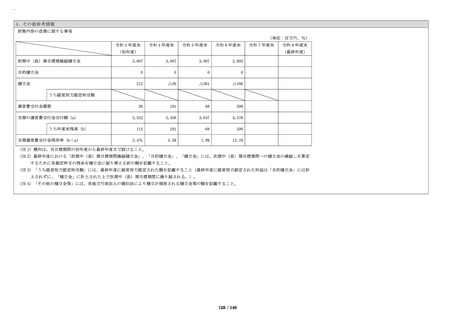

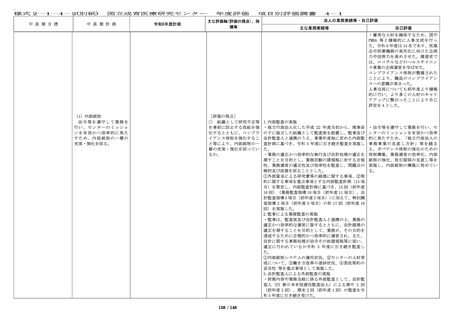

中 長 期 目 標

中 長 期 計 画

令和6年度計画

成・確保、臨床研究及び治

験の情報公開、治験に要す

るコスト・スピード・質の

適正化に関して、より一層

強化する。

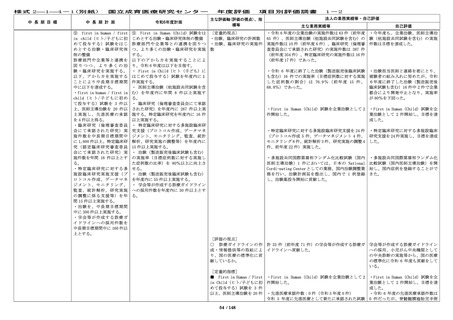

ま た 、 First in human/

First in Child(ヒト/ 子

どもに初めて投与する)試

験をはじめとする治験・臨

床研究体制を強化し、セン

ター内外の診療部門、治

験・臨床研究支援部門や企

業等との連携を図るととも

に、成育基本法等を踏ま

え、これまで以上に研究開

発を推進する。具体的に

は、

・免疫不全症や小児がんを

はじめとする難治性疾患に

対する遺伝子治療等の先進

的治療に関する研究開発

・小児難病等に対する再生

医療の研究開発

・食物アレルギー等アレル

ギー疾患の発症予防法の確

立に関する研究開発

・小児が服用しやすい薬

剤、小児慢性特定疾患に対

する治療法及び小児肺高血

圧、小児多動症等の研究開

発

・早産・在胎不当過小やハ

イリスク妊婦等の母と児を

対象としたコホート研究

・不妊症・不育症に対する

研究開発

・子どもや青年を生物・心

理

・

社

会

的

(biopsychosocial)に捉え

る新たな研究とその社会実

装

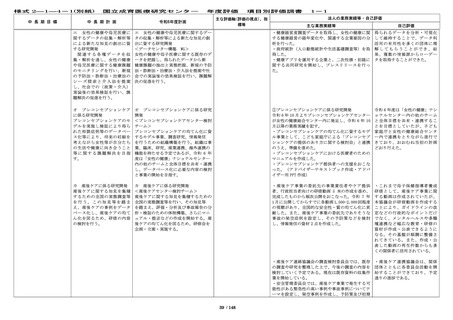

また、女性の健康に関して

は、女性が人生の各段階で

様々な健康課題を有してい

ることを社会全体で共有

し、女性が生涯にわたり健

康で活躍できる社会を目指

すために、

・女性特有の病態・疾患の

発症機構・予防法や早期発

期待されている使命である。

そこで、成育に係る疾患につ

いて、その診断・治療及び予

防法の開発を目指すため、成

育過程にある者及びその保護

者並びに妊産婦に対し必要な

成育医療等を切れ目なく提供

するための施策の総合的な推

進に関する法律(平成 30 年法

律第 104 号。以下「成育基本

法」という。)等を踏まえ、研

究組織形態の柔軟化、企業や

大学、学会等との連携の一層

の推進を図る。また、エコチ

ル調査、National Database や

電子的臨床研究情報収集基盤

等を利用した大規模疫学研究

等による日本人のエビデンス

の収集、基礎研究及び臨床研

究を相互に連携させることに

より、総合的な研究・開発を

推進する。さらに、我が国の

成育に係る疾患領域における

臨床研究の中核的病院として

成育内外の診療部門、治験・

臨床研究支援部門や企業等と

の連携を図り、成育に係る疾

患に対する医薬品等の開発や

標準的診断・治療法の確立、

遺伝子解析・治療、再生医療

等に積極的に取り組む。ゲノ

ム医療を推進するため、中長

期目標期間中に新規病因遺伝

子 を 5 件 以 上 解 明 する 。 ま

た、原著論文数について、中

長期目標期間中に 2,500 件以

上とする。

なお、新たに「女性の健康」

に関するナショナルセンター

機能を有する組織を創設し、

女性の健康に関する研究開発

等について、女性が人生の各

段階で様々な健康課題を有し

ていることを社会全体で共有

し、女性が生涯にわたり健康

で活躍できる社会の実現に貢

献することを目指す。

また、女性の健康に関して

は、プレコンセプションケア

及び産後ケアを含む成育医療

進することが、センターに期待されてい

る使命である。

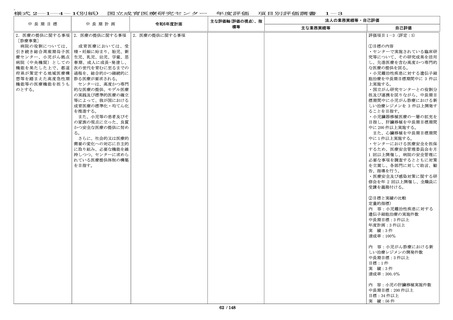

成育に係る疾患について、その診断・治

療並びに予防法の開発を目指すため、研

究組織形態のさらなる柔軟化、企業や大

学、学会等との連携の一層の推進を図

る。また、エコチル調査、National Database や電子的医療情報収集基盤等を利

用した大規模疫学研究等による日本人の

エビデンス収集、基礎研究及び臨床研究

を相互に連携することにより、総合的な

研究・開発を推進する。さらに、臨床研

究法に基づいた臨床研究実施体制を強化

するとともに、我が国の成育領域におけ

る臨床研究の中核的病院としてセンター

内外の医療・研究機関との連携を図り、

医薬品などの開発や標準的診断・治療法

の確立、遺伝子解析・治療、再生医療等

に積極的に取り組む。ゲノム医療を推進

するため、新規病因遺伝子を令和 6 年度

は 3 件以上解明する。これらの結果とし

て、原著論文発表数を令和 6 年度は 420

件以上とする。

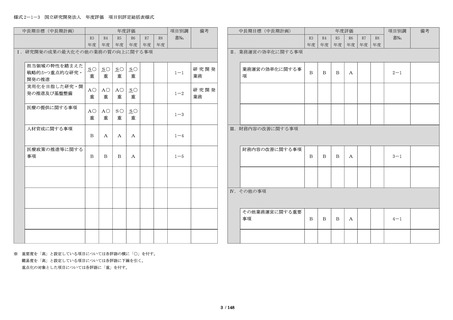

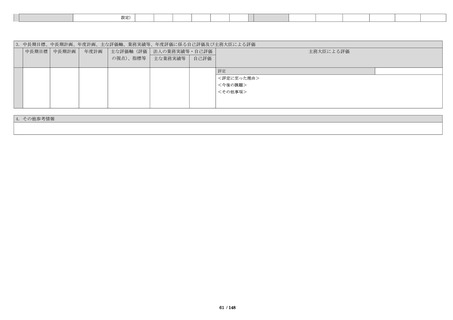

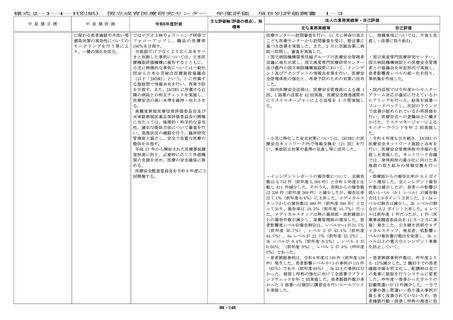

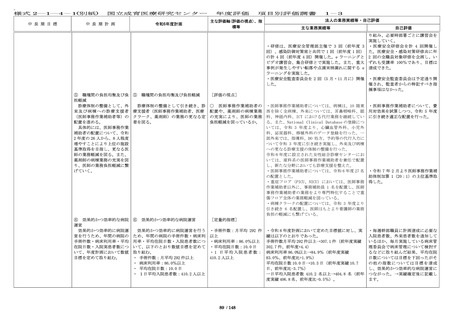

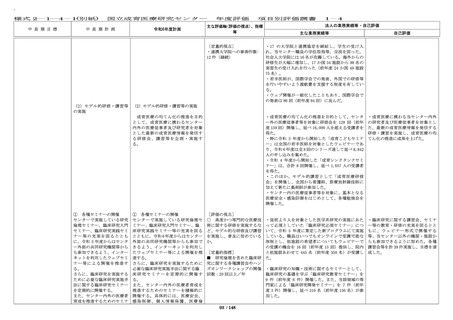

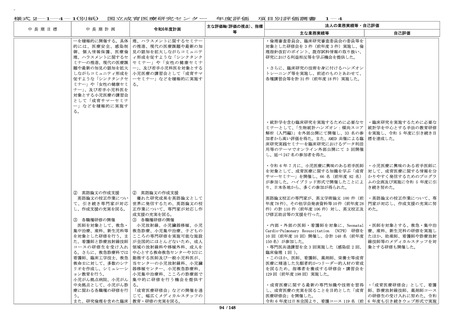

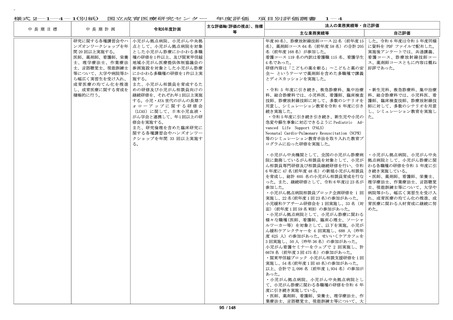

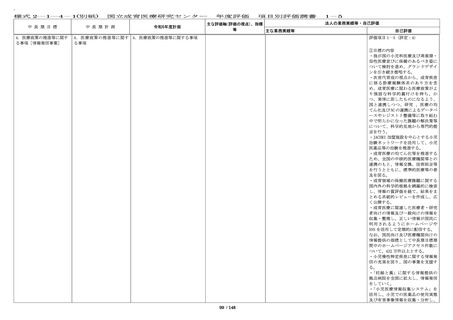

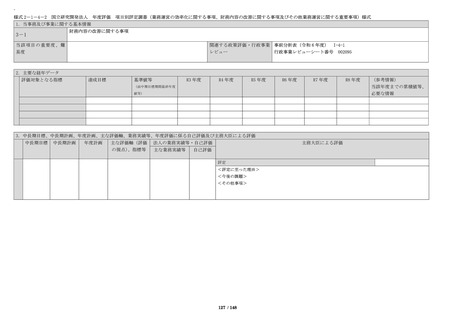

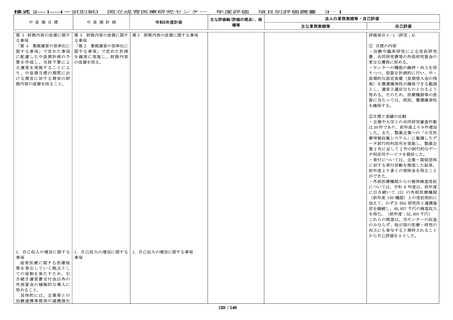

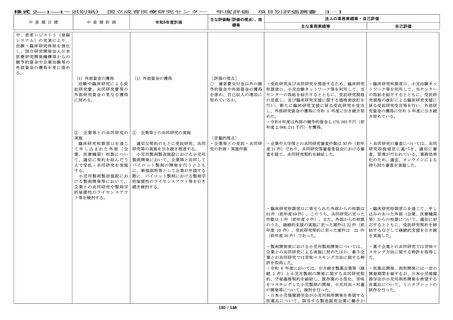

項目別評価調書

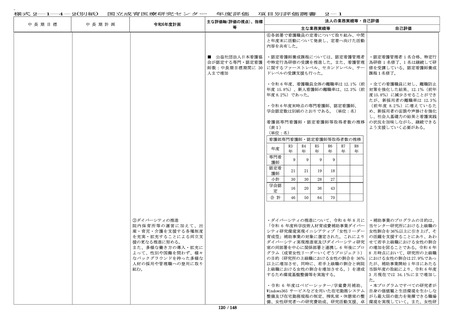

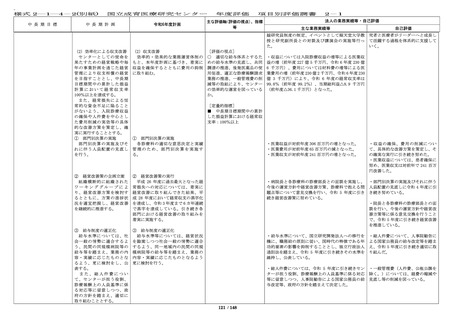

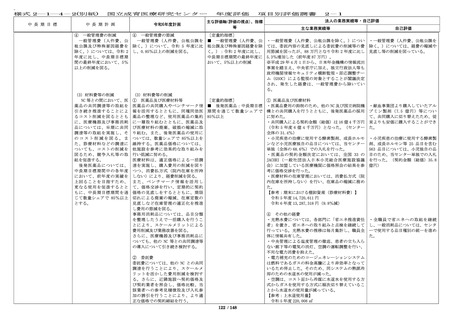

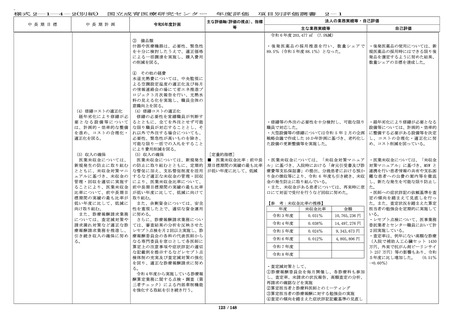

主な評価軸(評価の視点)、指

標等

15 / 148

1-1

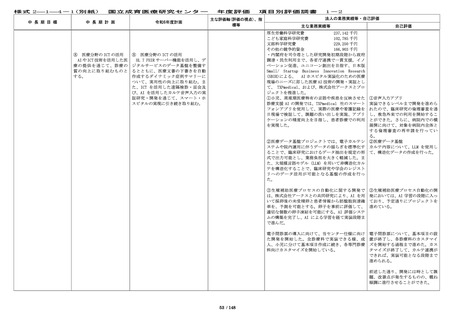

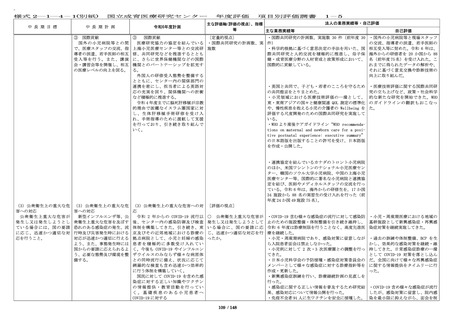

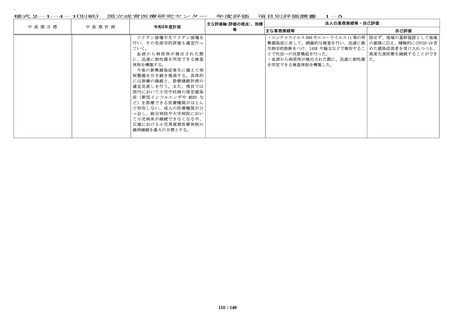

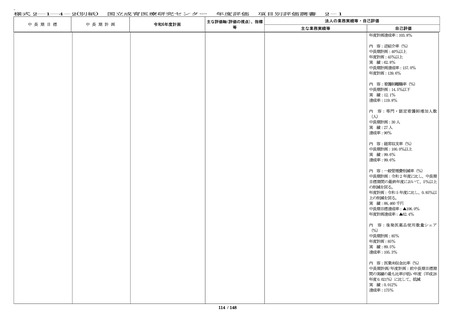

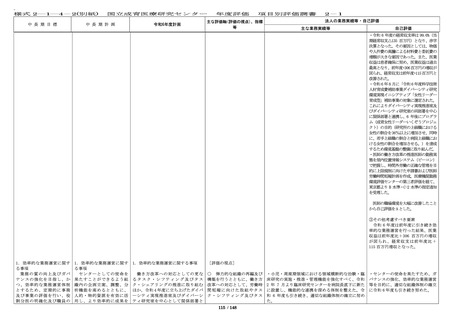

法人の業務実績等・自己評価

主な業務実績等

自己評価

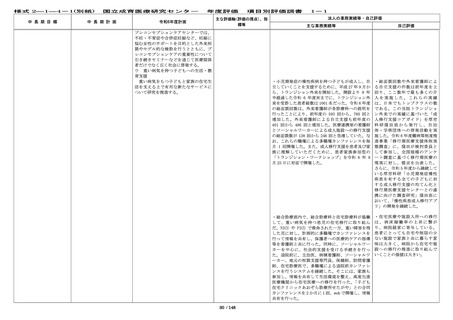

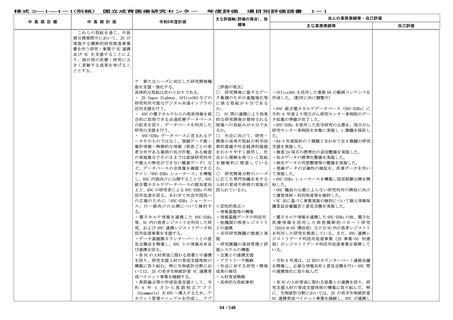

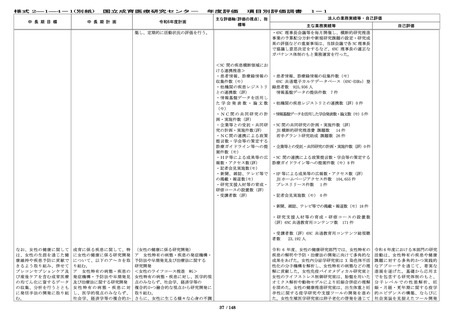

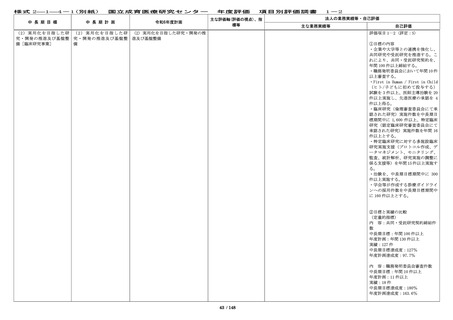

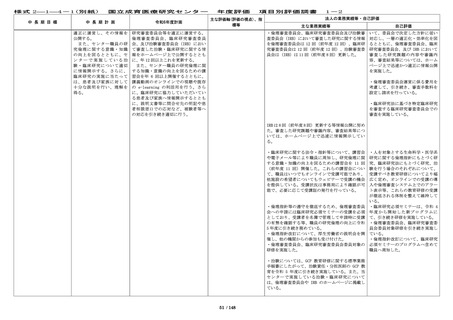

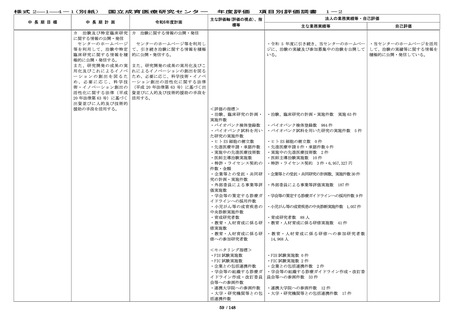

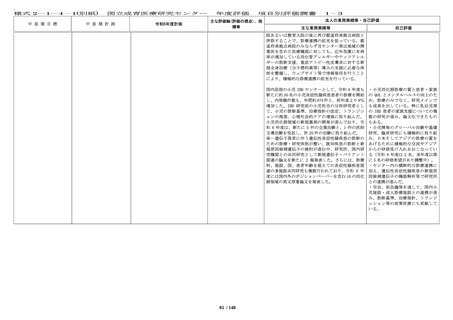

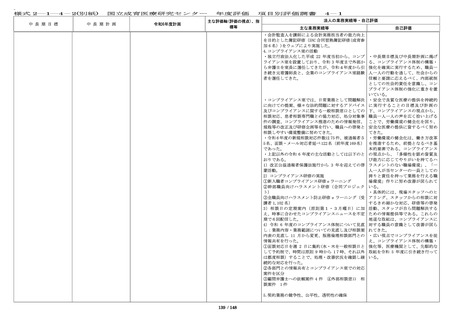

症リスクに関する研究として、家庭内でのペット飼

育とフィラグリン遺伝子の機能喪失変異が子どもの

湿疹発症に与える影響を検証し、これらの要因が湿

疹リスクに関連することを報告した (Toyokuni K,

Allergology International 2024;73(3):422-427)。

また子どもと家族の身体・心理・社会面

(biopsychosocial)での健康の確保と向上に関す

る研究として、第三次成育コホート研究の企画なら

びに準備室を立ち上げ、次年度以降の研究開始を目

指している。

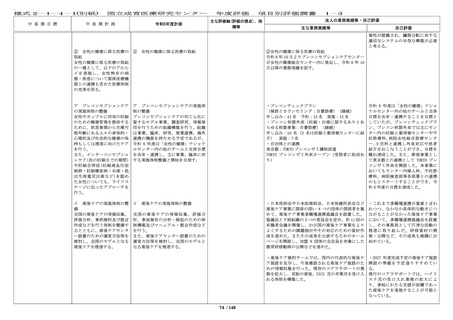

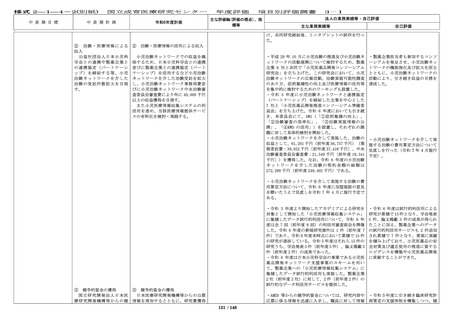

・エコチル調査では、妊娠中の母親の栄養の質と出

生児の喘鳴の関係性に関する検討 (Okubo H, Allergy.2024;79(2):393-403.)や、十代の AYA 世代に

おける妊娠とうつ発症の関係性(Ishitsuka K, Arch

Womens Ment Health.2024;27(2):293-299.)、両親の

ストレスと児の食物アレルギー表現型に関す

る 検 討 ( Yamamoto-Hanada K,

Allergy.2024;79(7):1881-1892)が報告された。

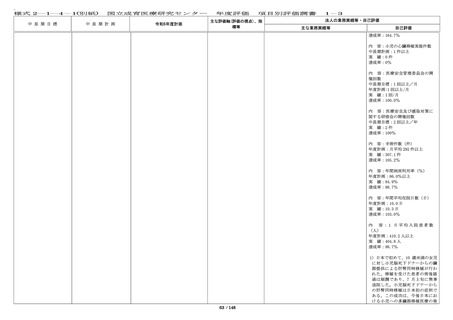

・令和 6 年度内閣府食品健康影響調査の主幹施設と

なり、わが国における 50,000 件以上の食物経口負荷

試験を対象とした大規模疫学研究等による日本人の

アレルギー誘発閾値を調査することで、科学的根拠

に基づいた食品表示を実施するためのエビデンス収

集を行っている。

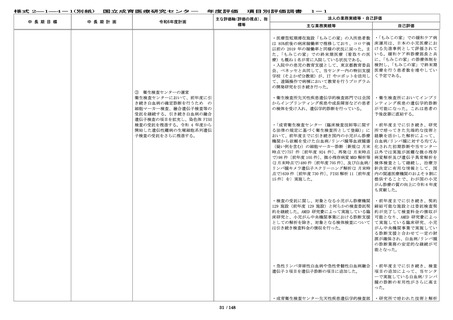

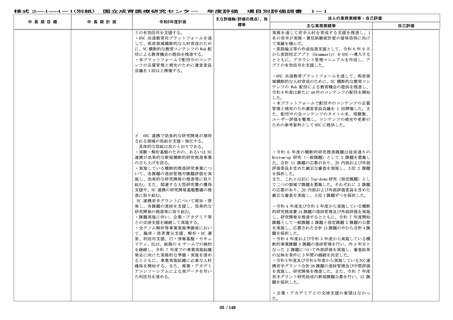

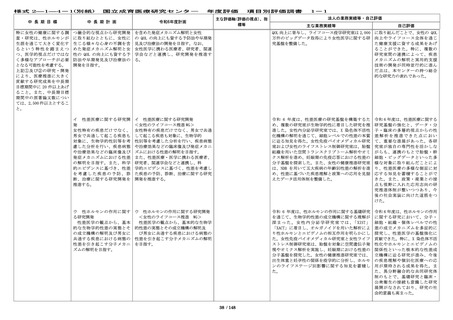

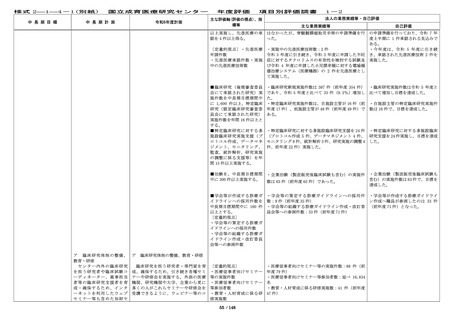

本的な指針」において、診療・

教育・研究・情報提供に係る国

の中心拠点病院として指定され

ることを受けて当センターに

「アレルギーセンター」が平成

30 年に設立され、それぞれに対

する実績を積み上げている。

・アレルギーセンターではアレ

ルギー疾患の発症予防及び早期

治療やリスクファクターの同定

について、複数の出生コホート

研究や疾患レジストリ研究、ラ

ンダム化比較試験を実施してい

る。

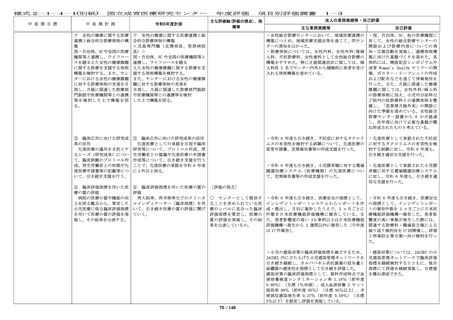

・成育医療について、その診

断・治療並びに予防法の開発を

念頭に、研究体制を迅速かつ、

より自由に構築できる包括連携

協定の下、共同研究を実施し

た。また、エコチル調査事業で

はメディカルサポートセンター

の運営を行い、関係 4 省庁、研究

所、企業、大学、日本小児科学

会等の関係学会等との連携を深

め、子どもの健康と環境に関す

る全国調査の推進を図り、様々

な成果を発表した。国の政策に

関連する資料に成果が活用され

た。アレルギーに関連する様々

な研究を企業と共同で実施し、

成果を出している。