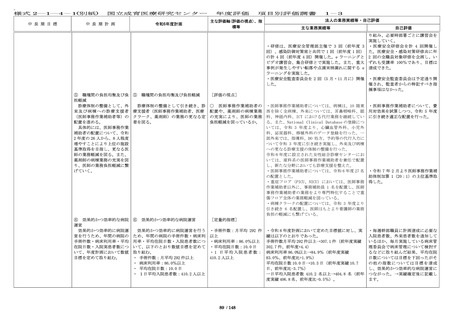

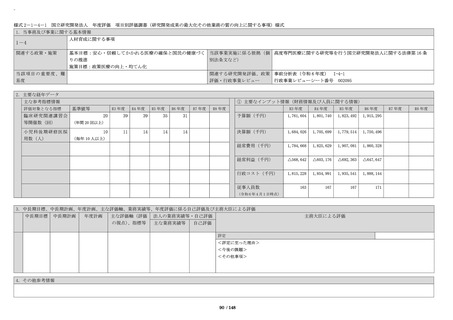

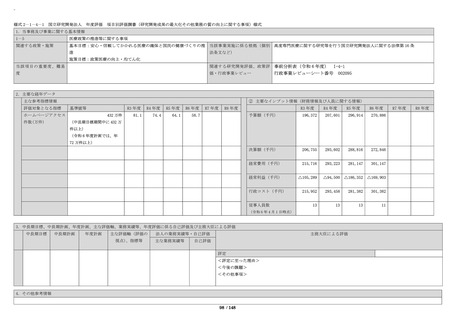

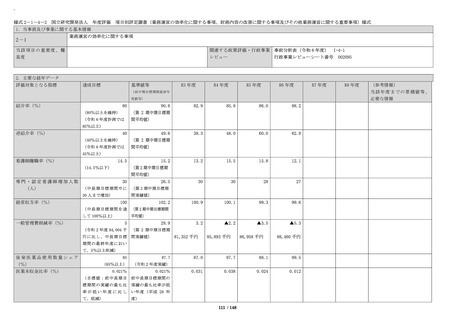

資料1‐1 令和6年度 業務実績評価書(案) (88 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59553.html |

| 出典情報 | 厚生労働省国立研究開発法人等審議会 高度専門医療研究評価部会(第40回 8/7)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

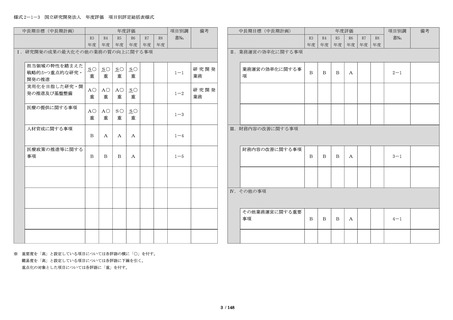

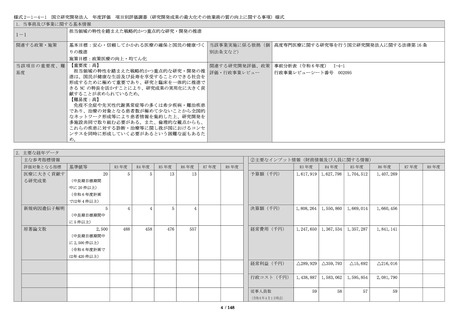

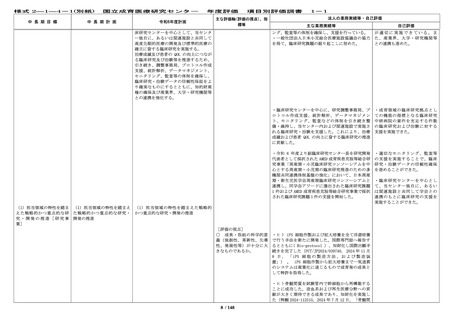

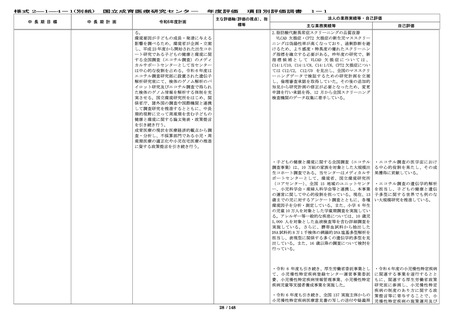

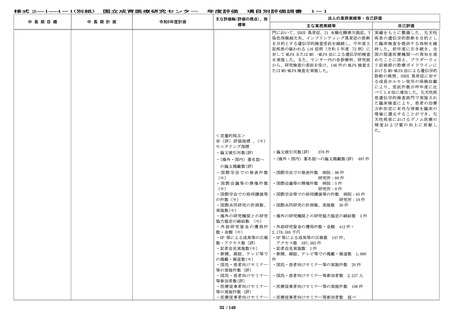

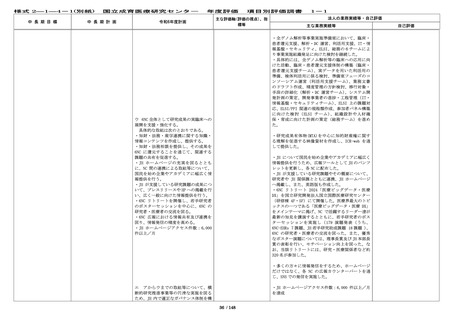

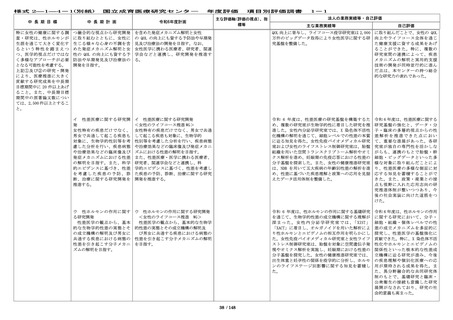

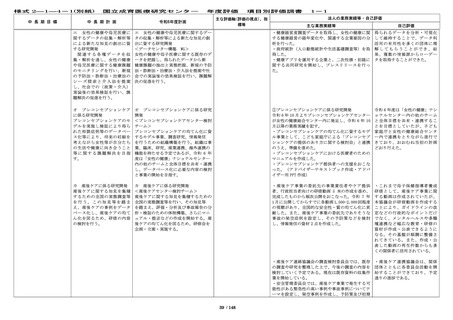

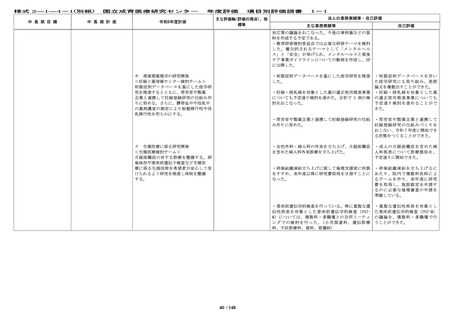

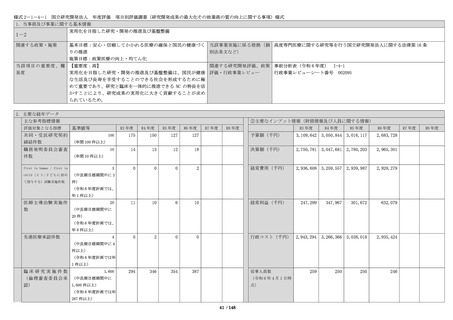

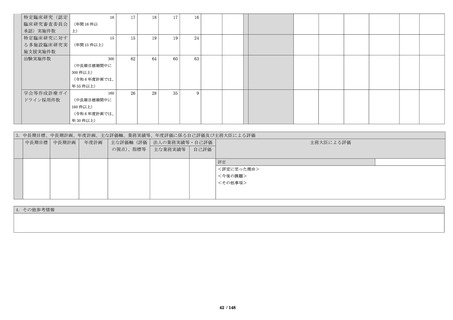

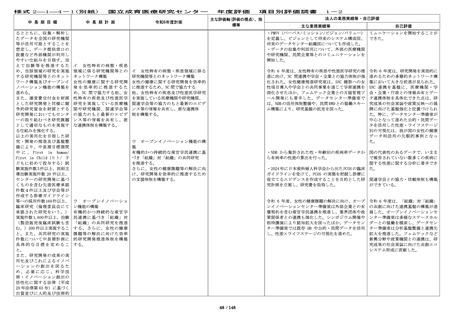

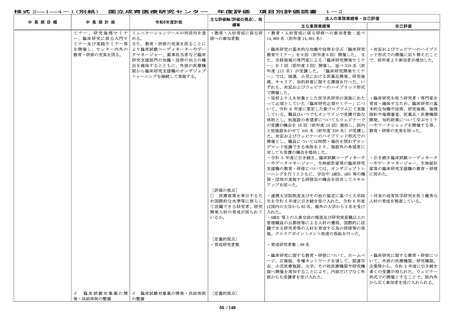

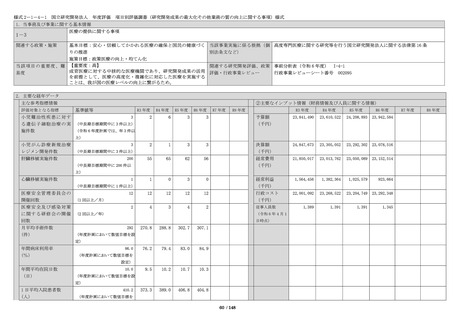

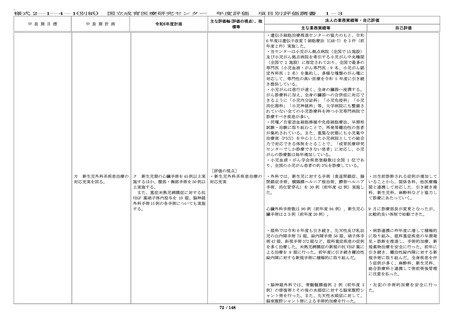

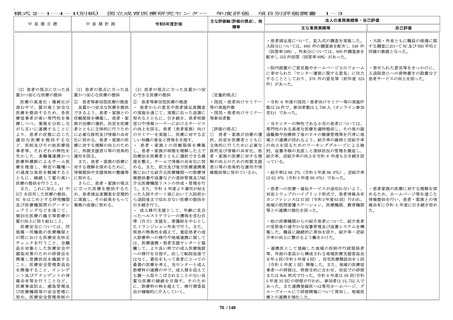

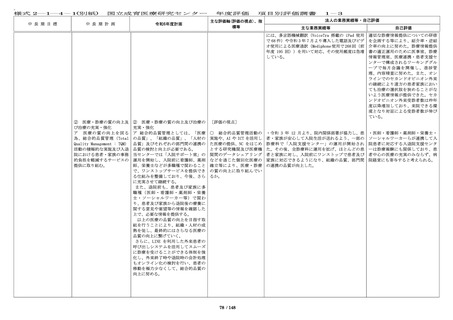

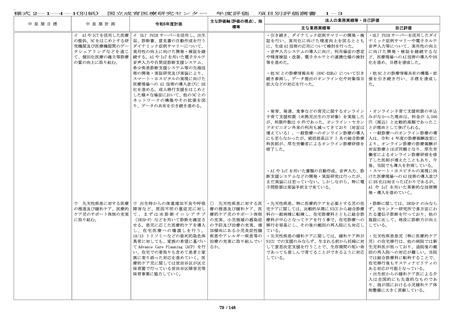

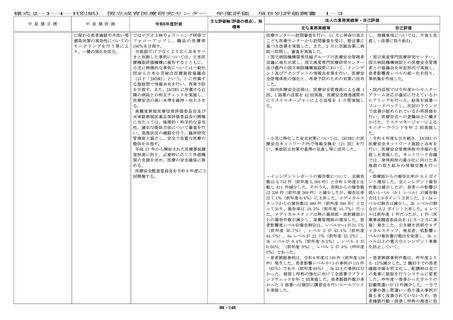

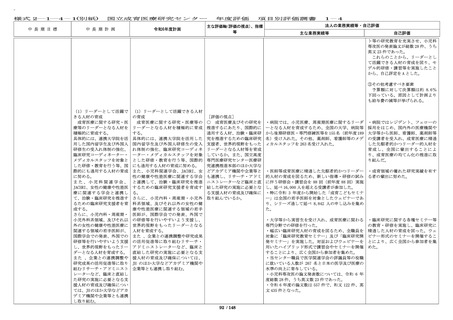

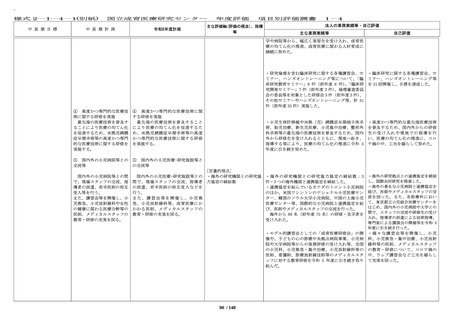

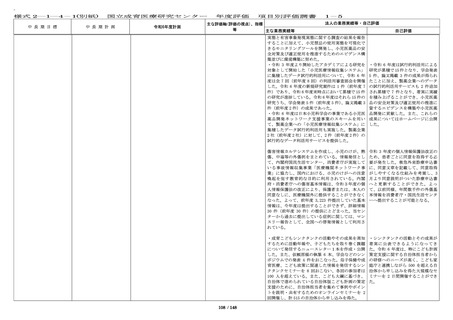

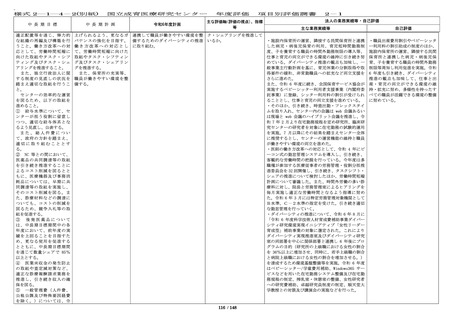

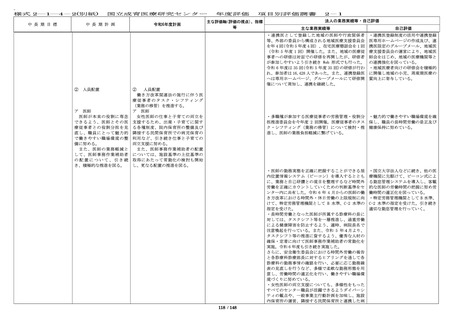

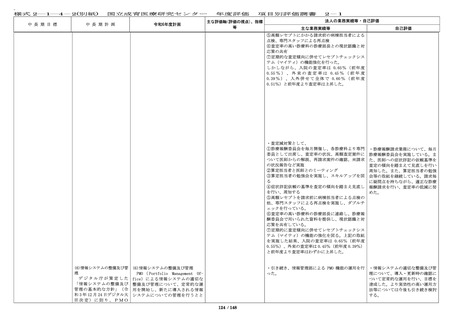

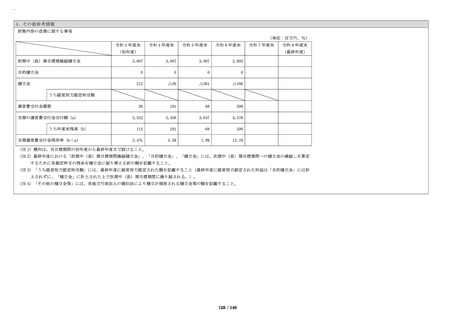

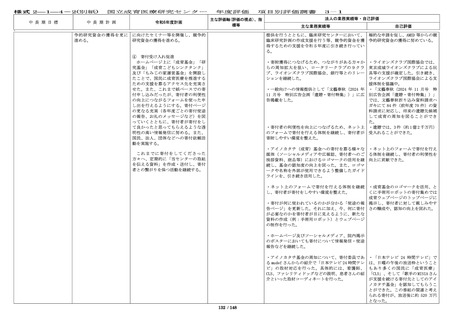

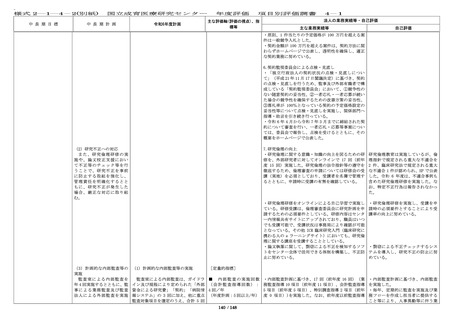

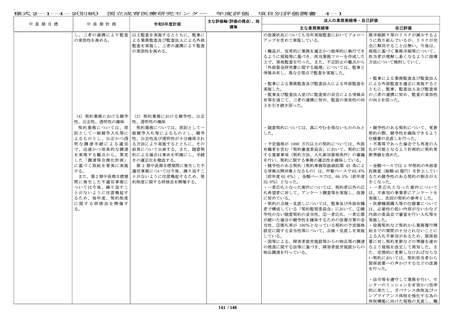

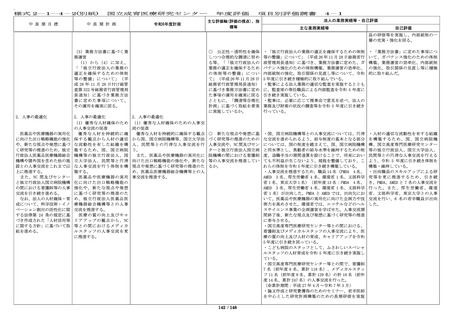

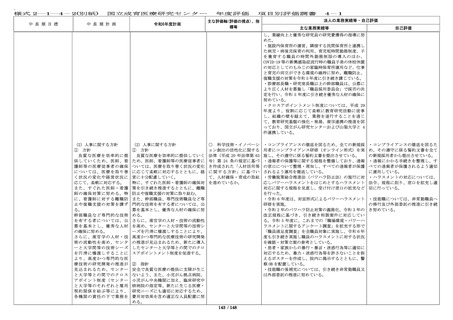

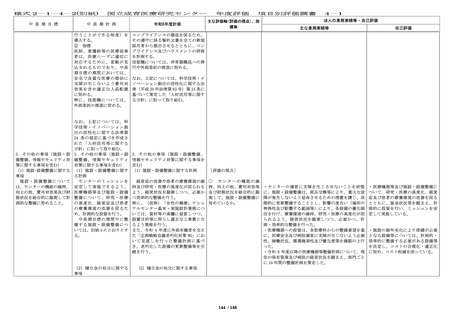

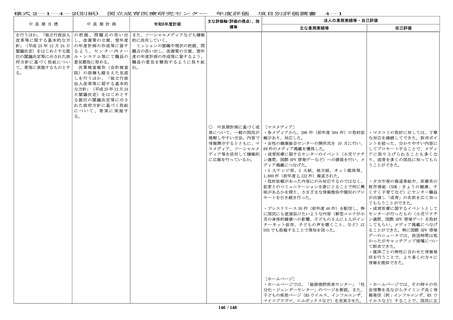

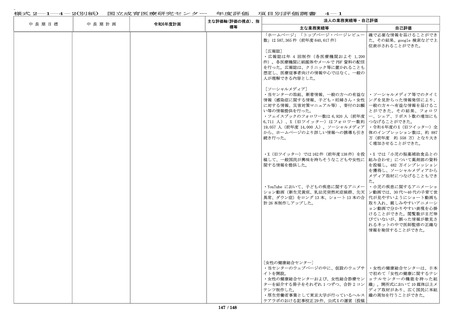

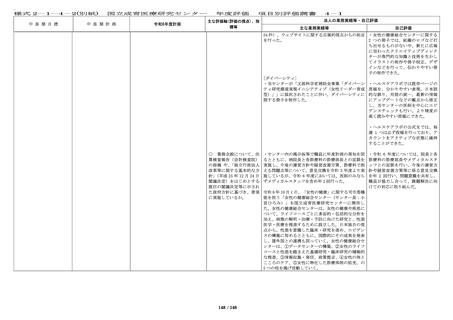

様式 2―1―4-1(別紙)

中 長 期 目 標

国立成育医療研究センター

中 長 期 計 画

令和6年度計画

年度評価

主な評価軸(評価の視点)、指

標等

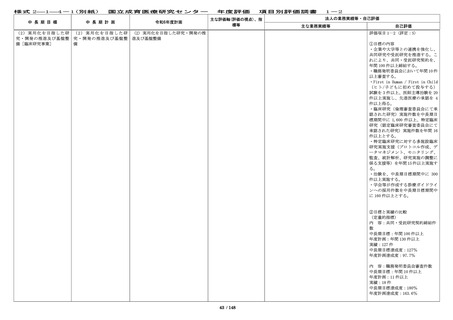

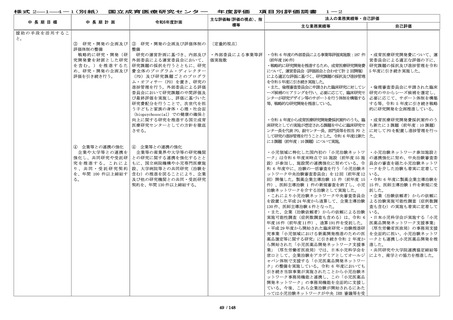

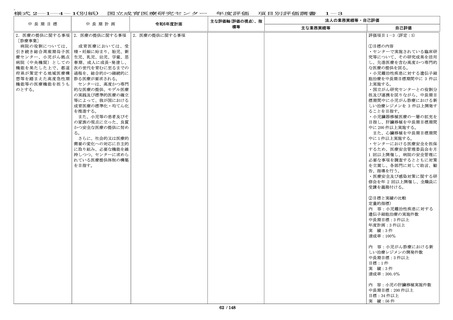

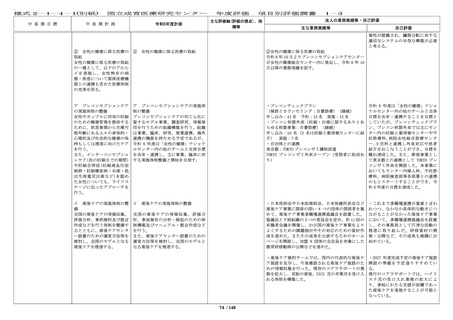

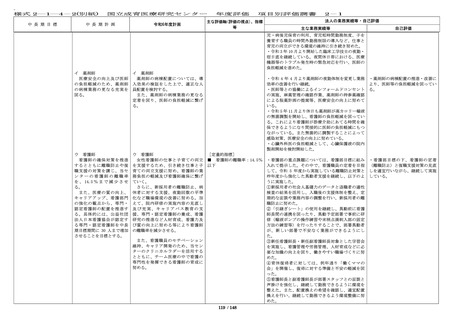

医療安全対策の充実強化

センターにおける医療安全

を担保するため、医療安全管

理委員会を月 1 回以上開催

し、病院の安全管理に必要な

事項を調査するとともに対策

を立案し、各部門に対して助

言、勧告、指導を行う。

また、同規模・同機能の医

療機関において、医療安全管

理体制についての相互チェッ

ク、インシデント及びアクシ

デントの情報共有等を行うこ

とにより、医療安全管理体制

を強化する。情報共有を充実

させるため、特に看護師以外

からのインシデントレポート

の報告率を上げる。

さらに、医療安全及び感染

対策に関する研修会を年 2 回

以上開催し、全職員に受講を

義務付ける。また、医療安全

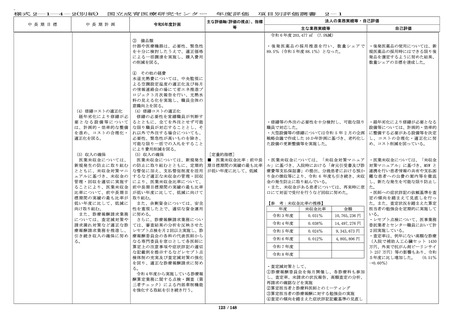

④ 医療安全対策の充実強化

医療安全管理委員会を毎月開催し、

病院における安全管理に必要な事項の

調査を行い、インシデント事例につい

て多部門で根本的な原因分析を行う。

これをもとに対策を立案し、医療安全

対策に対する意識の向上と、より効果

的な助言、勧告、指導を行う。

0-1 レベルの報告書の提出を推進し、

看護部以外からのインシデントレポー

トの報告率を上げる。また、患者への

影響度の高い医療事故や複数の職種が

関わるインシデントが発生した場合

は、関連する全ての部署の関係者に連

絡して、報告書の作成や振り返り・検

討会の開催を促す。

患者誤認防止に向けて、患者確認行

動が遵守できているかモニタリングを

行い、指差し呼称の定着・強化に向け

て取り組む。

年 3 回以上の全職員を対象とする医療

安全研修を実施し、うち年 2 回の研修

1-3

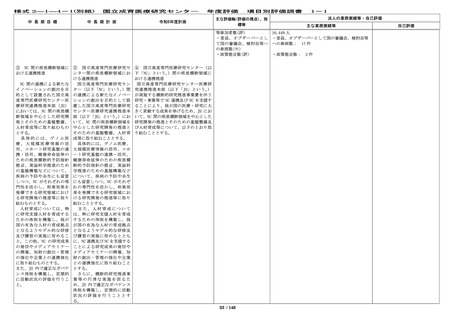

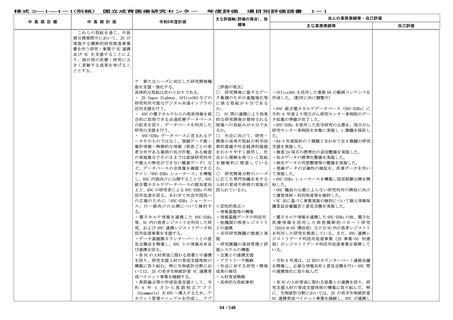

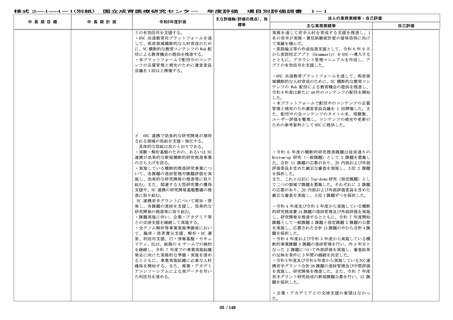

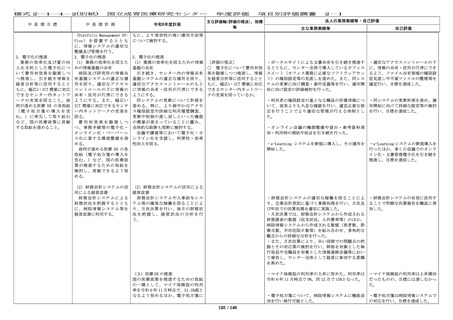

法人の業務実績等・自己評価

主な業務実績等

自己評価

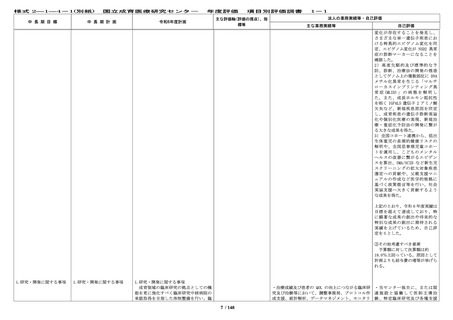

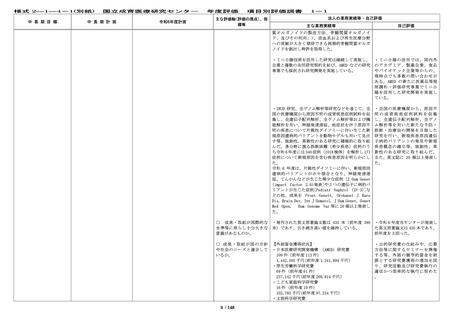

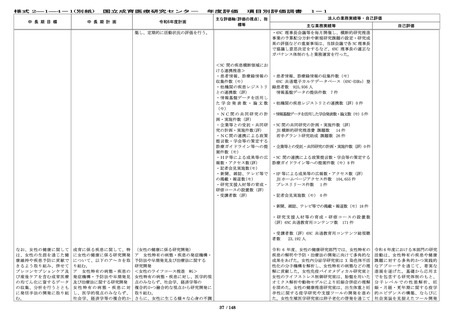

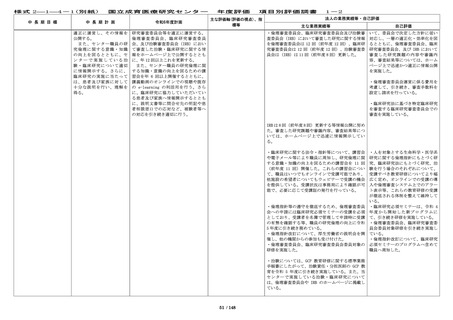

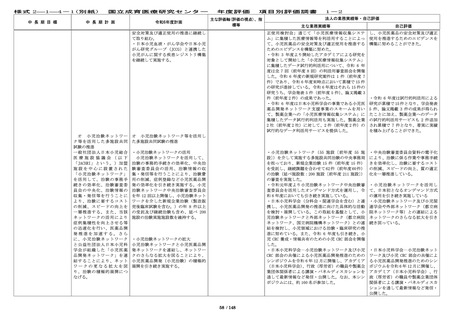

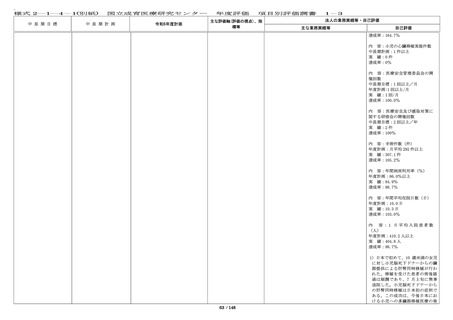

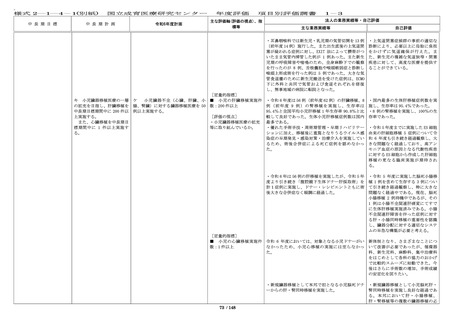

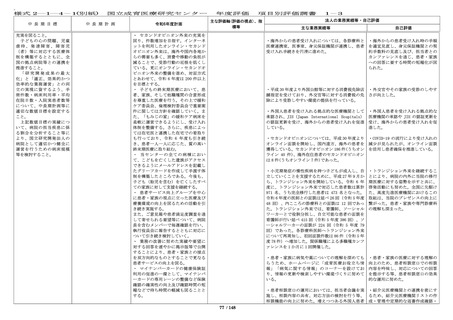

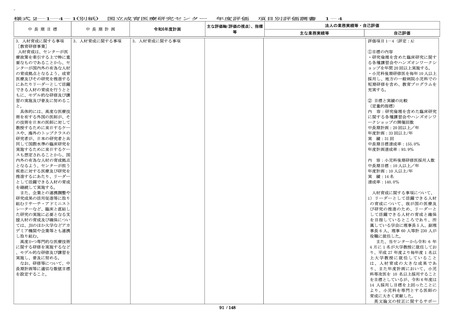

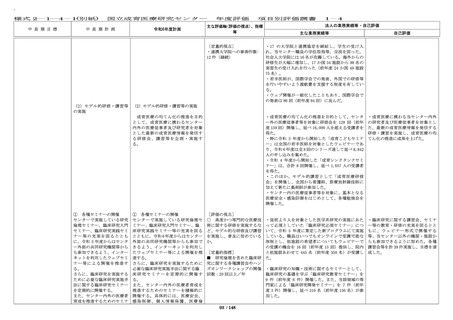

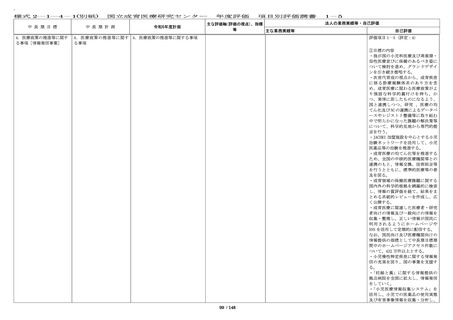

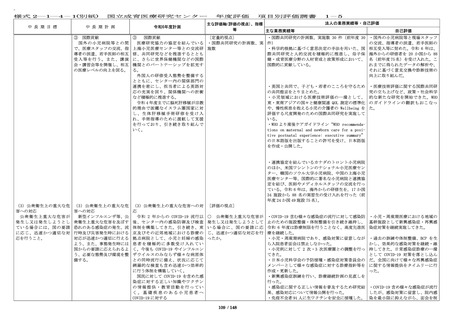

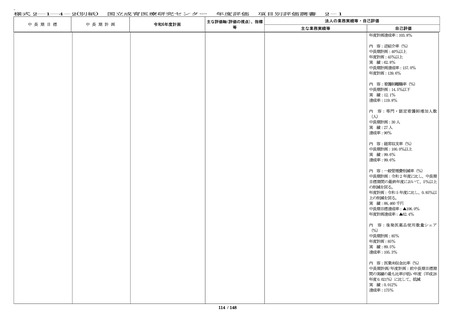

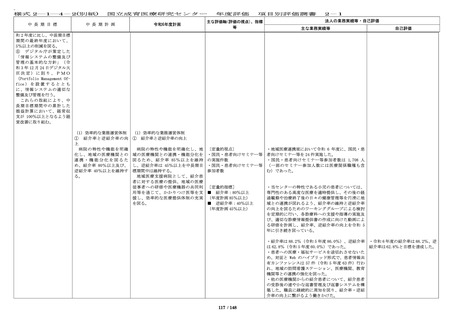

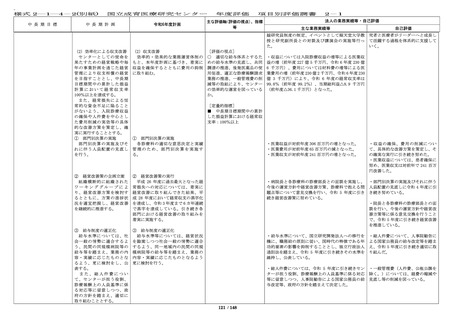

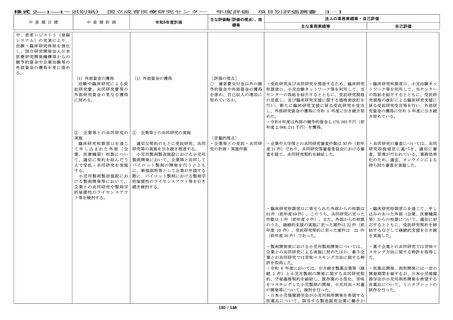

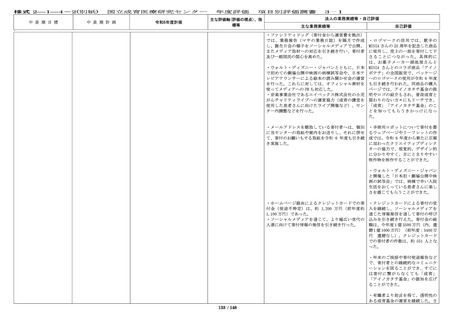

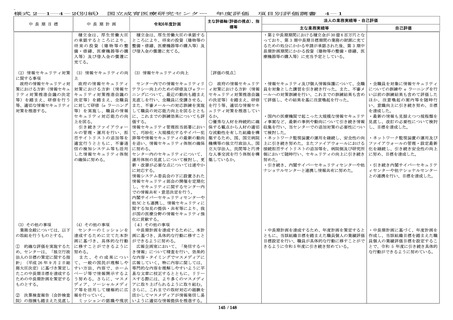

・入院医療に際しては、総合診療部、PICU をはじめ

専門診療科と連携をはかり効率化に努めた。

・救急外来では院内トリアージを行い、緊急度に応

じた診療を実施している。

・整形外科症例、薬物過量内服例は、複数施設で断

られることが多く、当院が重要な受け入れ施設の一

つとなっている可能性が高く、医療圏を超えて広域

からの依頼もみられる。外因系小児救急診療体制と

して、骨折を含む外傷に対応し、常時外科処置対応

ができる体制を整備している。

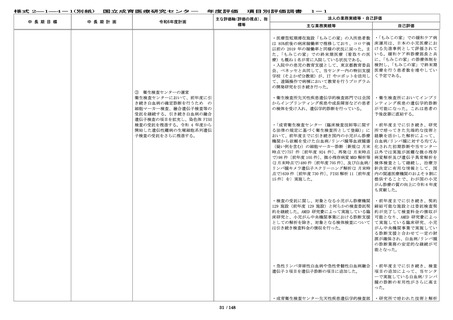

転院搬送数、PICU 入室数は横ばいで

あり、維持できているが、重症搬送

のための搬送チーム起動は以前の

50%まで落ち込んでいる。理由は、

夜間ドクターカー運転手が確保でき

ずに、搬送チーム機動力が低下した

ことに起因すると考えている。今

後、夜間のドクターカー運転手の安

定した確保に努めることが、さらな

る患者集約、また、重症患者の安定

と安全な搬送につながると考える。

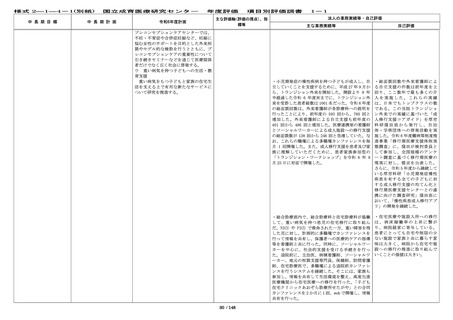

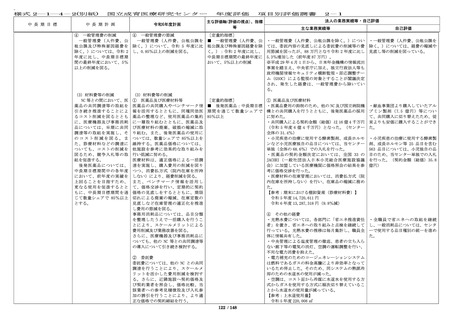

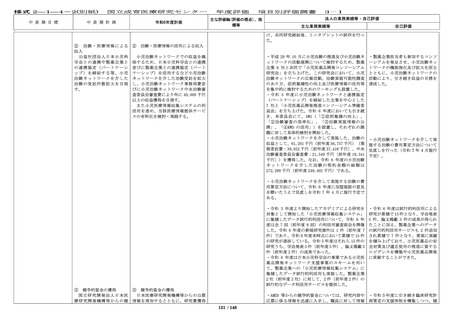

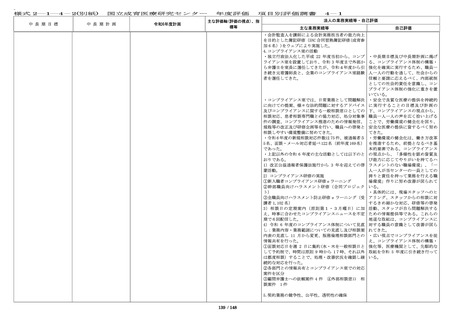

令和 6 年度から現在までに、周産期妊婦のメンタル

ヘルスの新規患者数は計 117 名であった。昨年度に

引き続き、妊産婦のメンタルヘルスケアの充実を図

るべく、病院と地域連携機関との協力体制を強化

し、患者満足度の向上を目指した持続可能な医療体

制の構築に注力した。新たな取り組みとして、第

2・第 4 火曜日にソーシャルワーカーと連携し、周産

期メンタルヘルスの集団精神療法を開始。約 10 種類

のプログラムを策定し、「パニック発作への対応」

や「産後うつ予防」など、疾患への対応および予防

策を提供するとともに、効果的なソーシャルサポー

トの活用方法についても提案を行っている。本プロ

グラムを受けた患者において、産後うつの予防効果

が高いことが確認されており、今後さらなる発展が

期待される。

精神疾患を合併する妊産婦や特定妊

婦の増加に伴い、産後 1 カ月以内に

急激なメンタル不調を来し、受診や

地域連携が必要となる患者への対応

が十分に行き届いていない現状があ

る。今後は、周産期・母性診療セン

ターと緊密に連携し、縦横断的かつ

包括的な支援システムを構築するこ

とで、リスクの高い妊産婦を早期に

把握し、予防的介入を強化する必要

がある。また、集団精神療法の認知

度向上に向けた広報活動を充実さ

せ、より多くの患者が適切な支援を

受けられる環境を整えることが求め

られる。

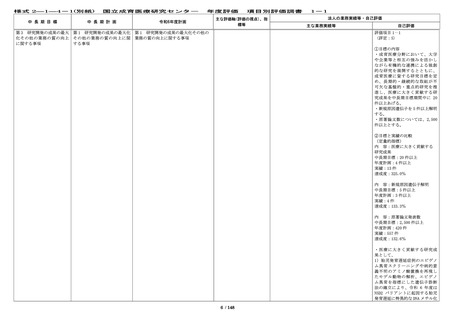

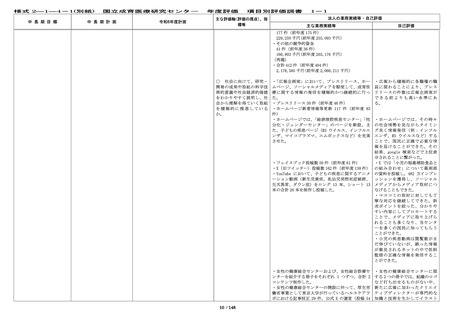

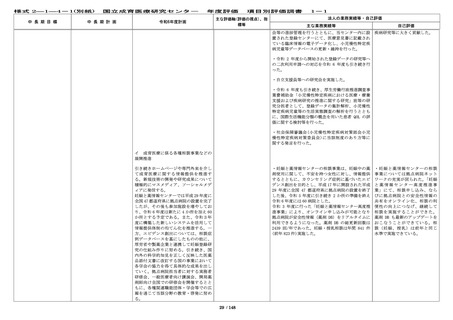

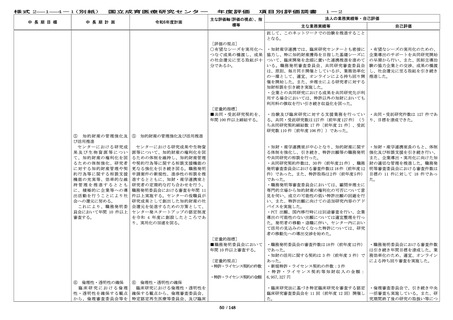

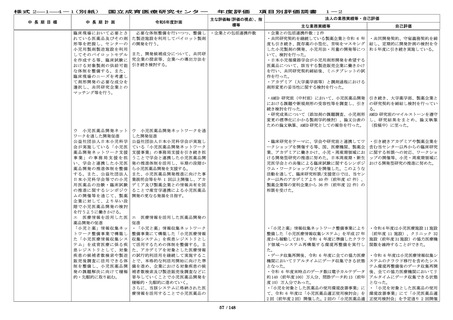

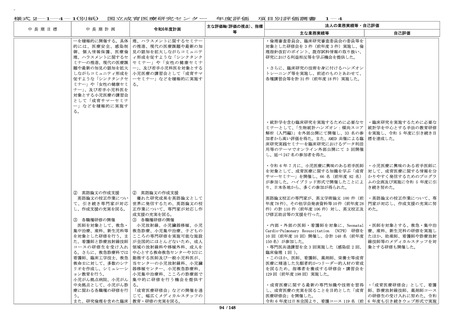

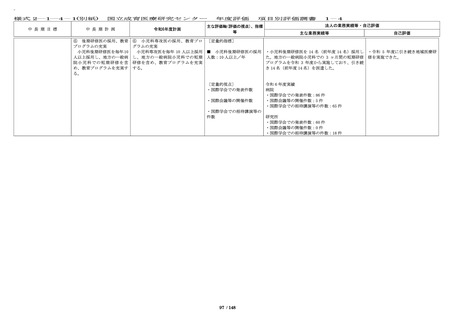

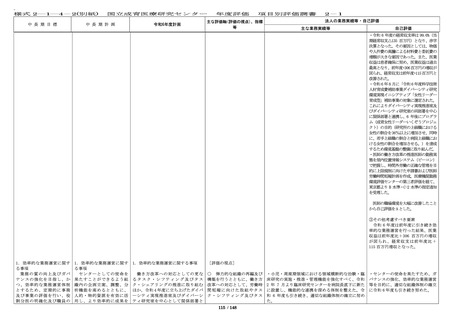

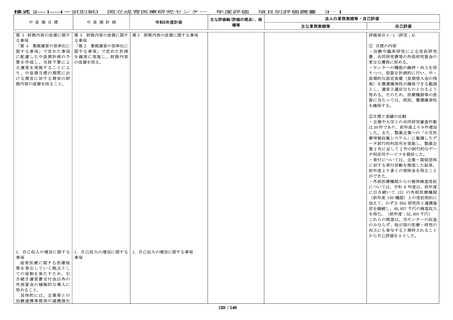

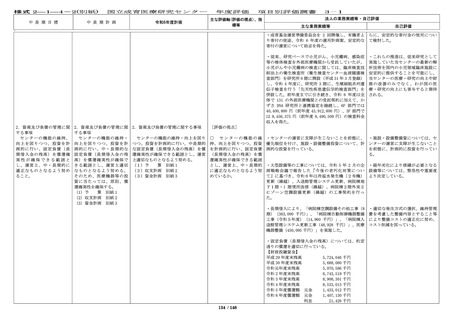

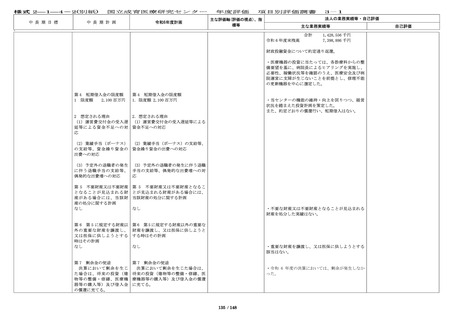

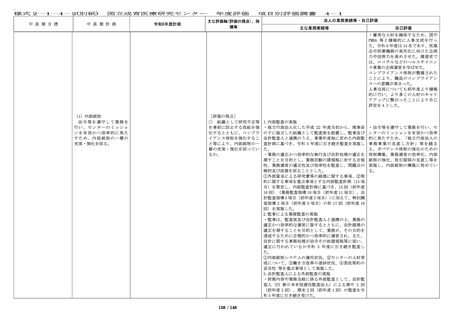

[定量的指標]

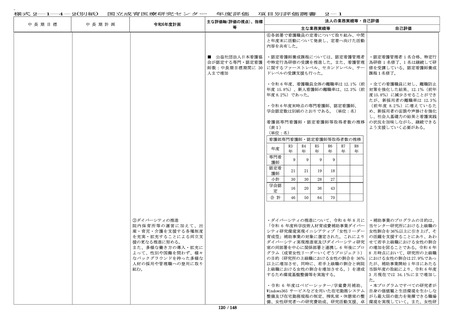

・医療安全管理委員会は年間 12 回(前年度年間 12

■ 医療安全管理委員会の 回)開催。

開催回数:1 回以上/月

・医療安全研修を年間 4 回開催。

医療安全、感染対策共催の研修を年間 1 回開催。そ

■ 医療安全及び感染対策 のうち、全職員が受講した研修は医療安全 2 回、感

に 関 す る 研 修 会 の 開 催 回 染対策 2 回であった。

数:2 回以上/年

・インシデント発生状況の調査等、病院の安全管理

に必要な事項の調査結果を報告するとともに、再発

[評価の視点]

防止の対策を立案して、担当部署に助言、勧告、指

○ 同規模・同機能の医療 導を行った。毎月の日本医療機能評価機構から出さ

機関との相互チェック、イ れる「医療安全情報」に加えて、紙媒体・電子媒体

ンシデント及びアクシデン による情報提供 16 回(前年度 11 回)を行った。部

トの情報共有等を行うこと 署の重大事例に関しては RCA 分析を 14 回実施し改善

により、医療安全管理体制 策を立案した。また、毎月医療安全管理室だよりを

を強化しているか。

発行し、全職員が供覧できたことを確認した。

・医療安全地域連携では、JACHRI の医療安全ネット

ワーク病院である東京都立小児総合医療センター、

神奈川県立こども医療センター、埼玉県立小児医療

センター、千葉県こども病院と連携し、相互チェッ

クを実施した。R6 年度は、9 月に東京都立小児総合

・医療安全管理委員会を毎月定期的

に開催した。インシデントの発生状

況等の調査結果を報告する等、情報

共有を図るとともに、再発防止対策

等の助言・勧告・指導を行った。

・計画通りに研修を実施できた。ま

た、医療安全研修・感染対策研修共

に 2 回/年の研修で全ての職員の受講

を確認した。

・医療安全地域連携では、実際に病

棟や部署をラウンドし、手順等を確

認することでお互いの施設に有用な

情報となり、改善へ向けた手本とな

った。改善提言書をお互いに交換

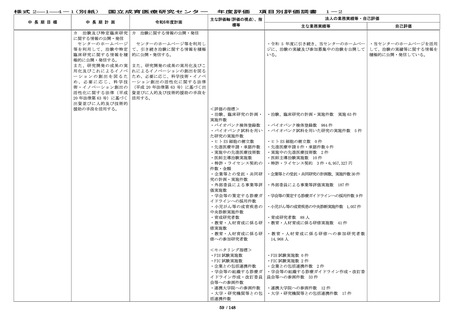

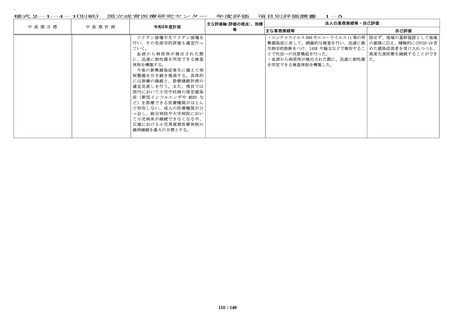

・産後うつを予防するための心身のケ

アと育児サポートを行う産後ケアを継

続して推進する。

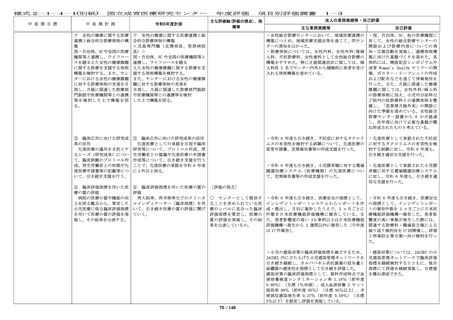

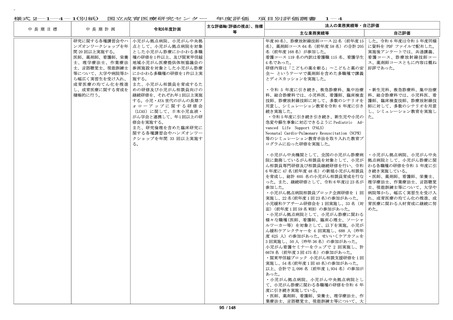

④

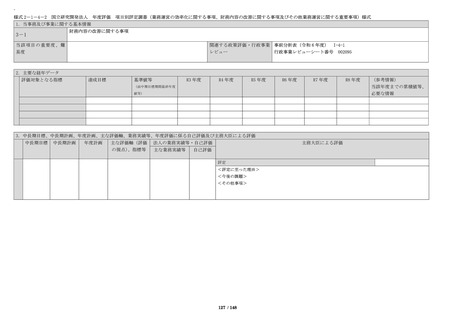

項目別評価調書

87 / 148