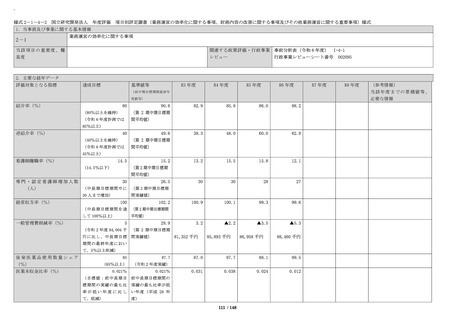

資料1‐1 令和6年度 業務実績評価書(案) (106 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59553.html |

| 出典情報 | 厚生労働省国立研究開発法人等審議会 高度専門医療研究評価部会(第40回 8/7)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

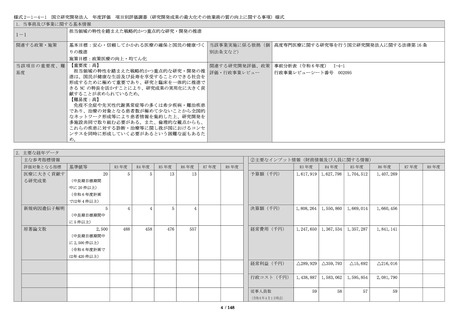

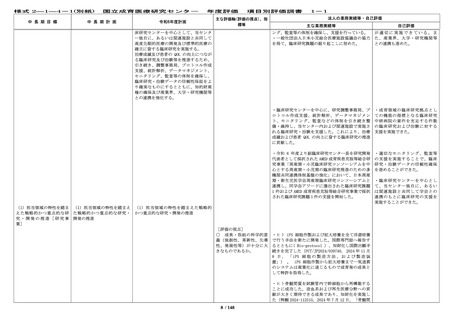

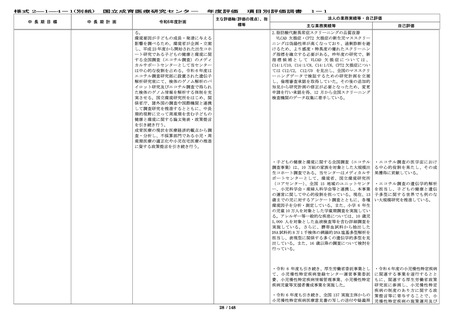

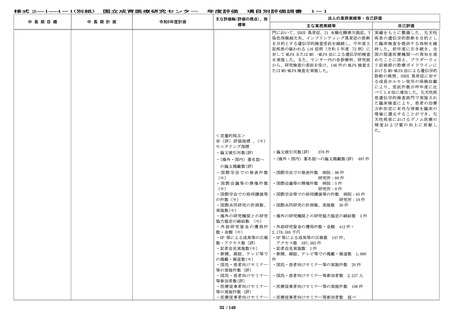

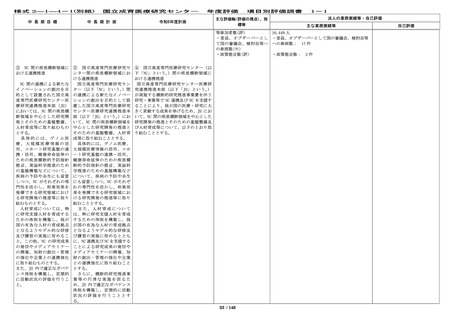

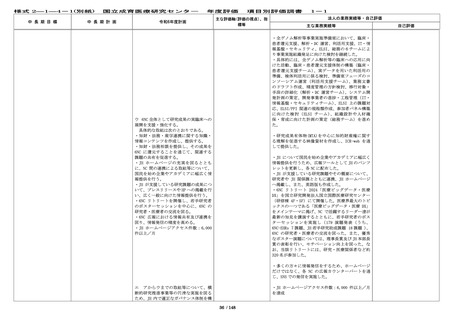

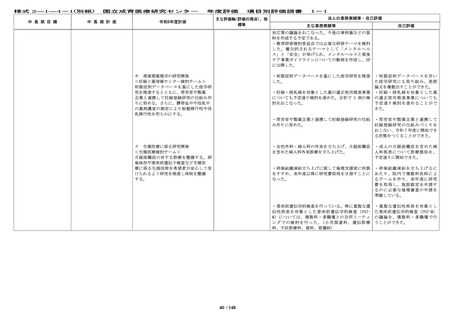

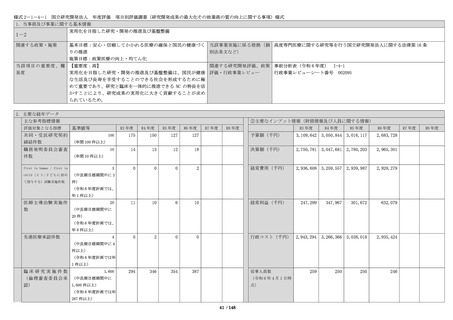

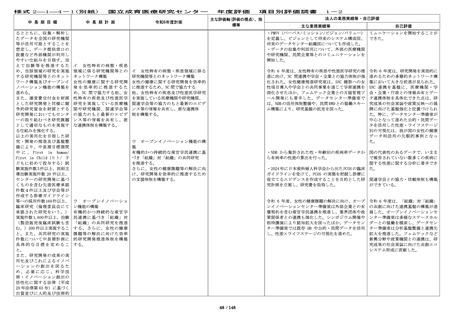

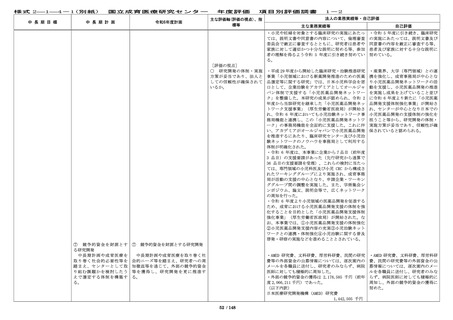

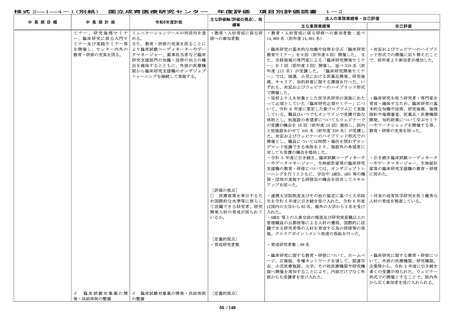

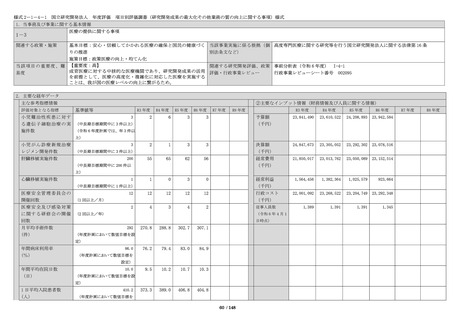

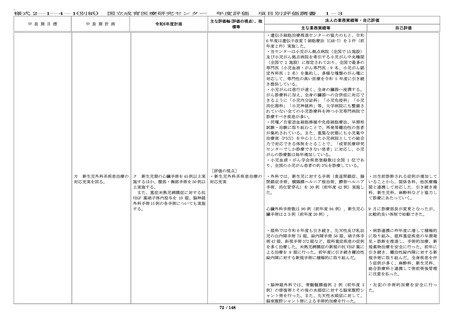

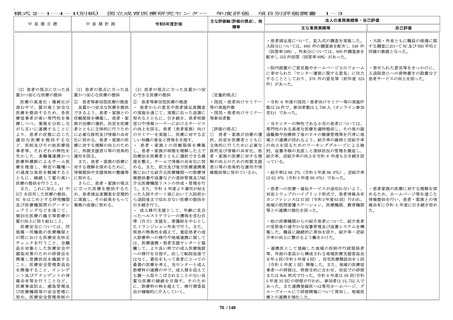

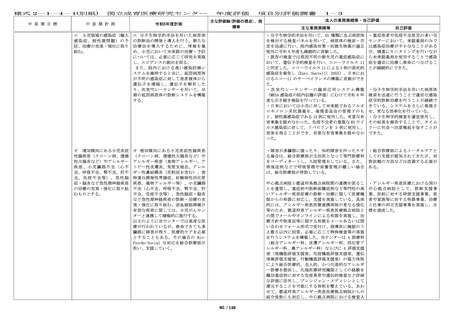

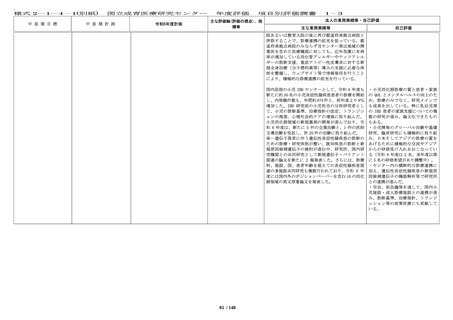

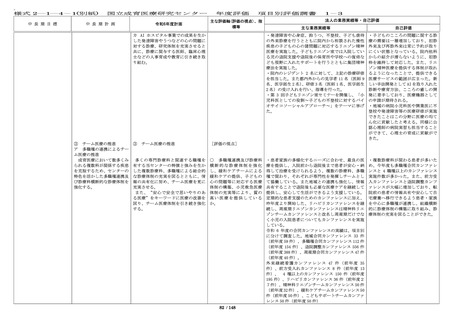

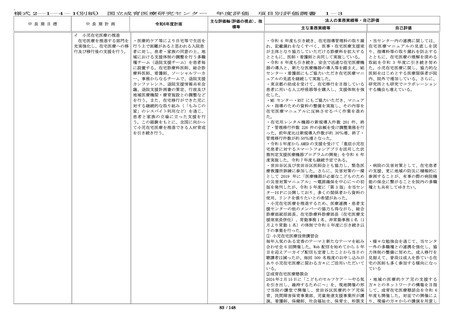

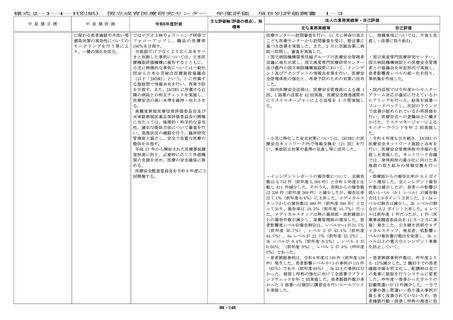

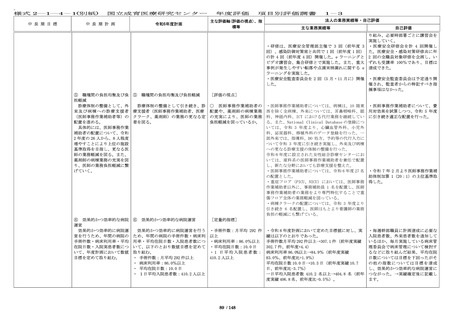

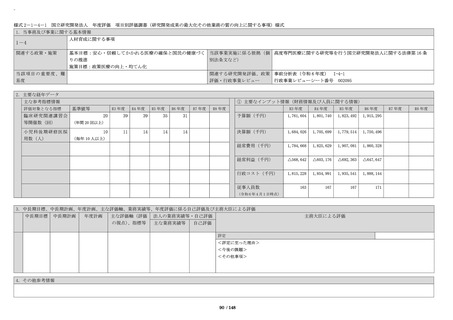

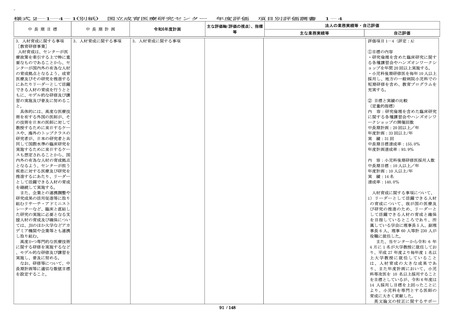

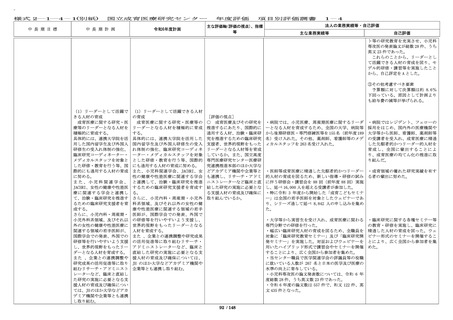

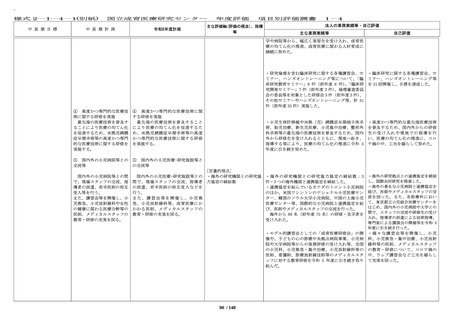

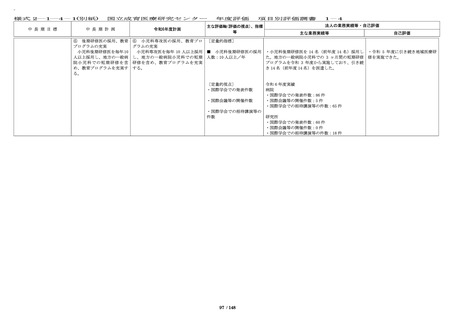

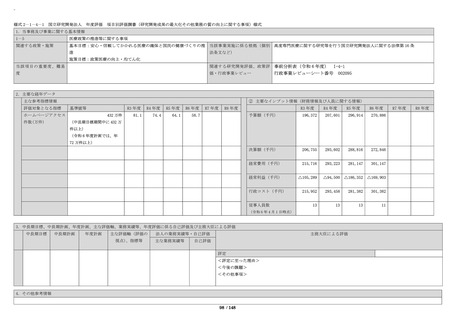

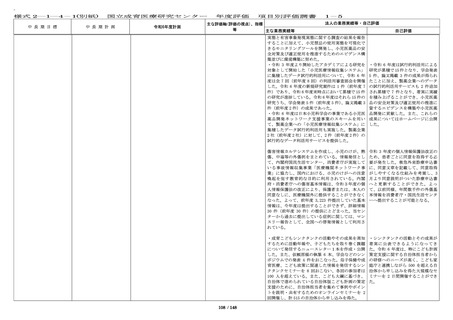

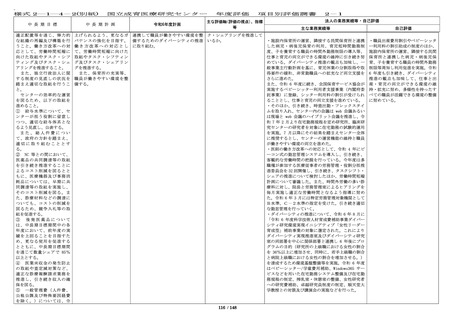

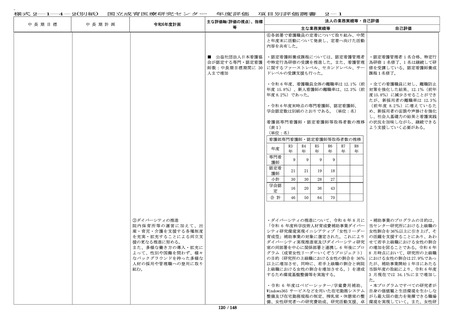

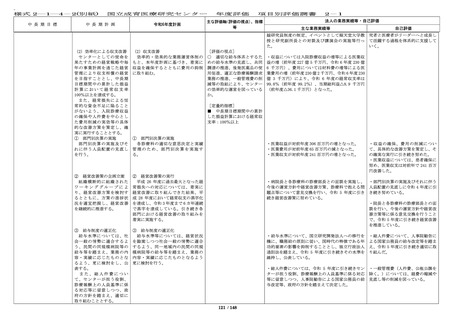

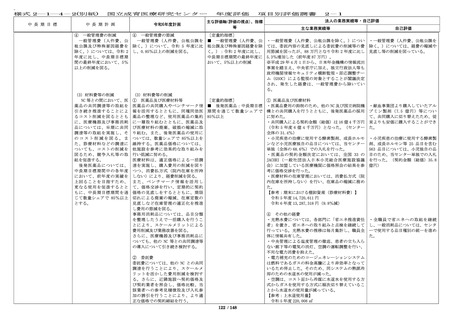

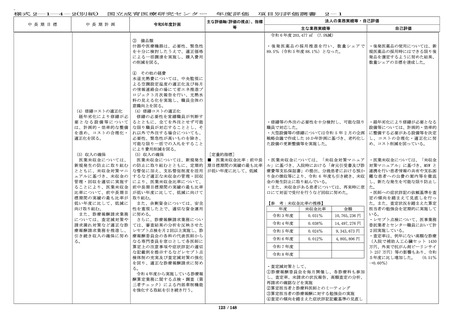

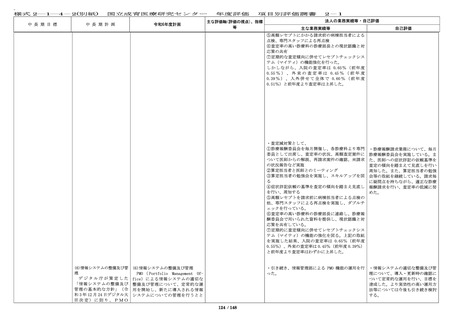

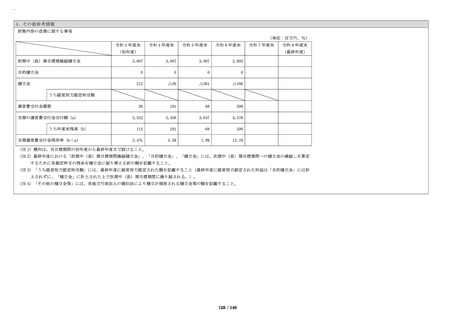

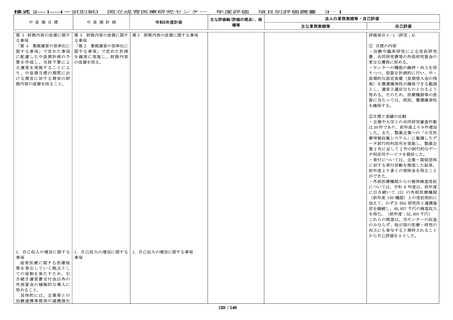

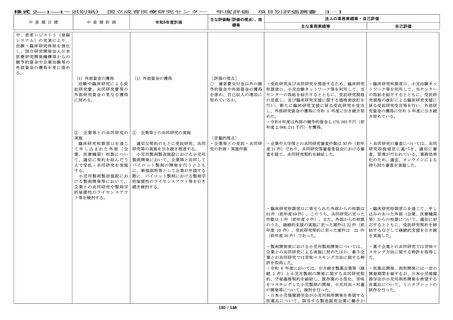

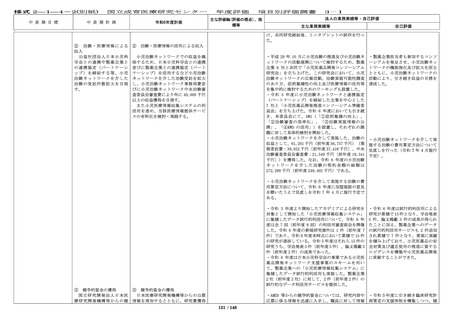

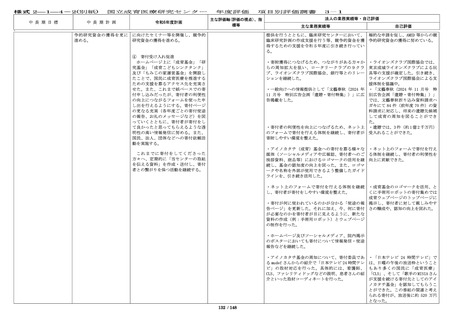

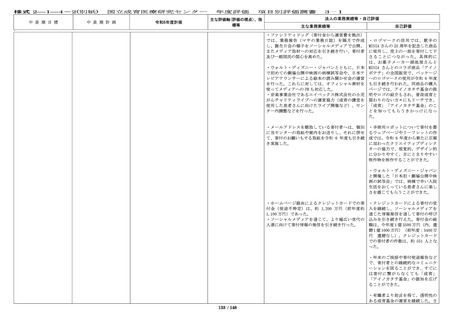

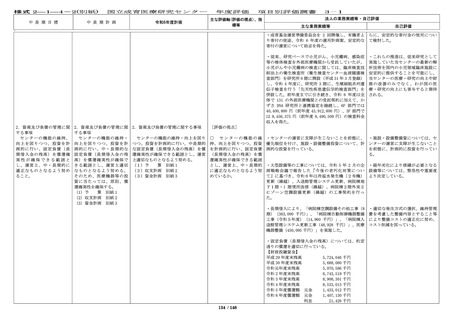

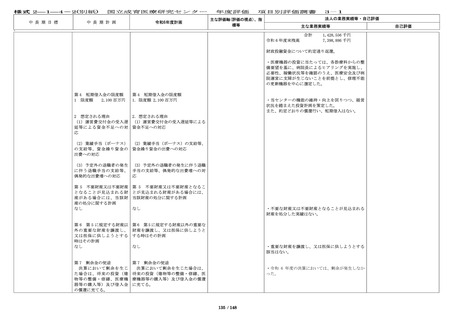

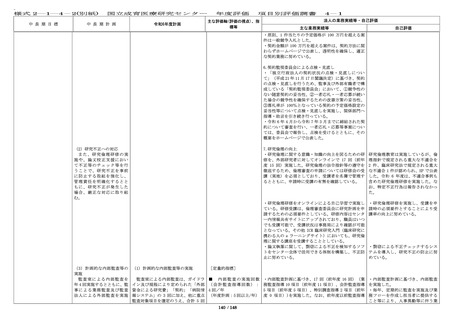

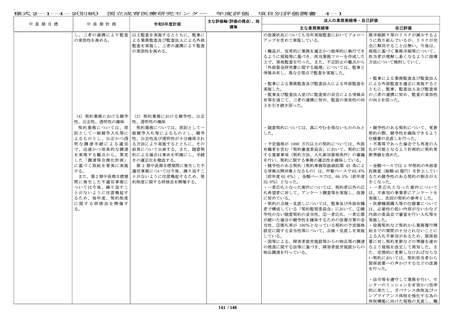

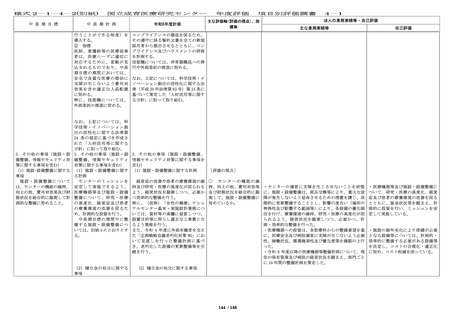

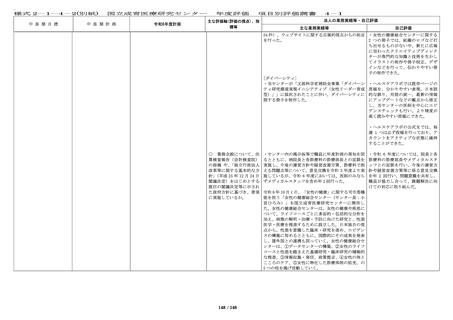

様式 2―1―4-1(別紙)

中 長 期 目 標

国立成育医療研究センター

中 長 期 計 画

令和6年度計画

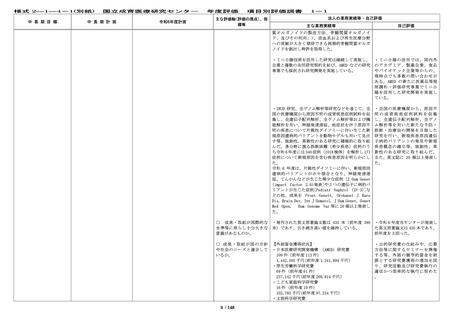

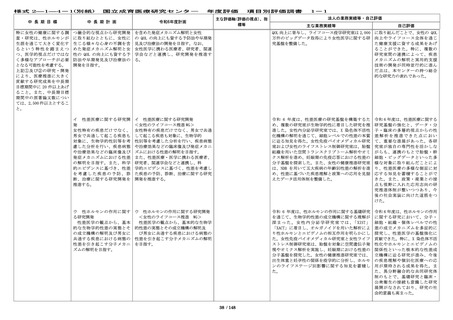

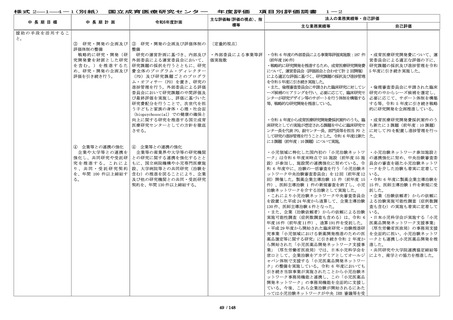

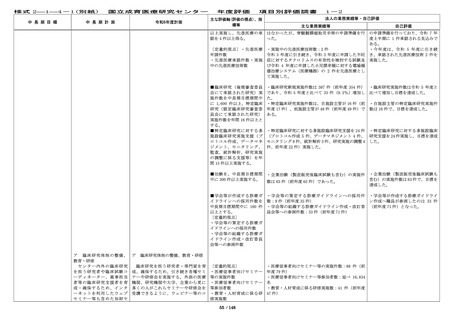

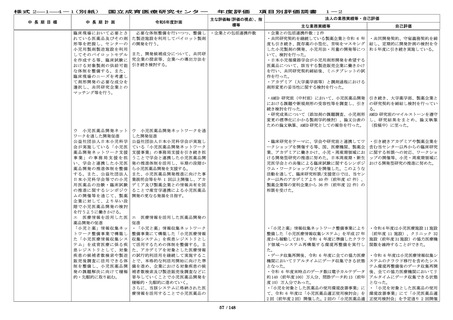

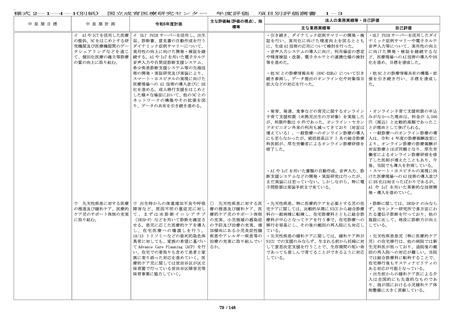

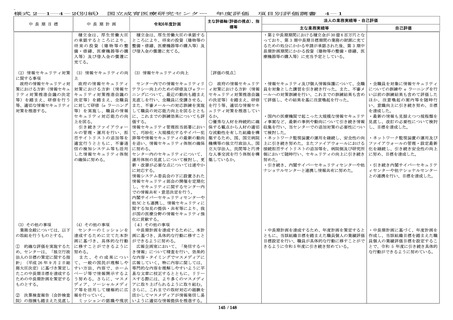

「 小児医療 情報収集 シス テ

ム」を活用し、小児での医薬

品の使用実態及び有害事象情

報を収集・分析し、その結果

について情報発信する。

小児の事故の発生状況に関す

る情報を収集するとともに、

その対策の情報発信を引き続

き行う。

新たに、女性の健康に関する

全国の相談窓口等の情報収集

等を行い、我が国の女性の健

康に関する医療、研究、人材

育成、普及啓発活動等につい

て 、積極的 に情報収 集を 行

う。また同時に、センターを

中心に関連機関と協働するこ

とで新たに見出した女性の健

康に関わる知見や構築した社

会実装プログラム、またセン

ター内外の人材育成に関わる

モデル教育プログラムや教育

コンテンツに関しても、女性

の健康に特化したホームペー

ジ等により積極的に情報発信

する。

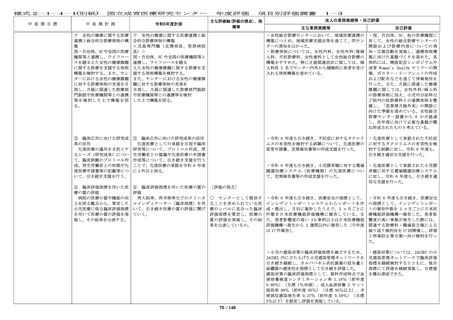

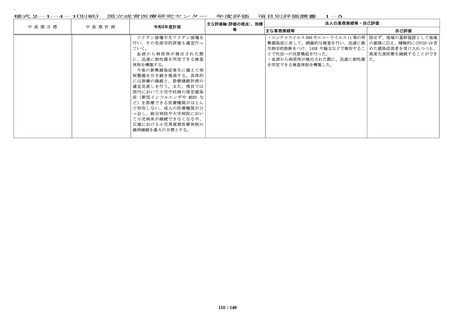

ージで公開している妊婦や授乳婦の

薬使用に関する情報のうち、授乳婦

に関する情報をリニューアルする。

拠点病院担当者に対する実務者研修

会、一般医療者向け講演会、開局薬

剤師向け全国での研修会を開催する

とともに、各種関連職能団体・学会

等での広報を通じて当該分野の教

育・啓発に努める。

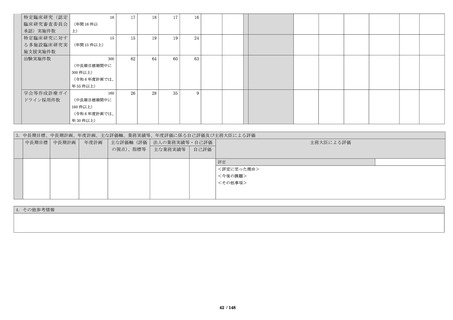

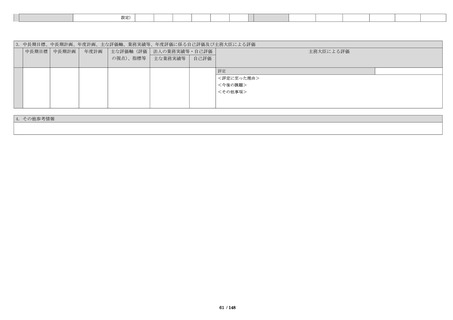

年度評価

項目別評価調書

主な評価軸(評価の視点)、指標

等

主な業務実績等

1-5

法人の業務実績等・自己評価

自己評価

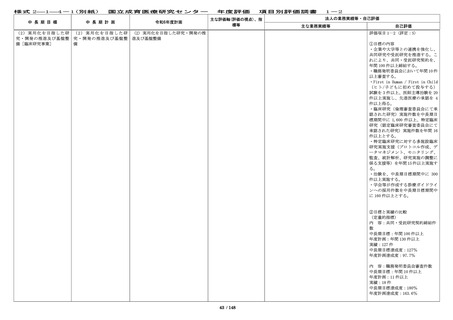

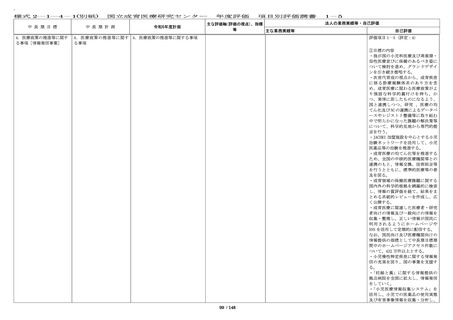

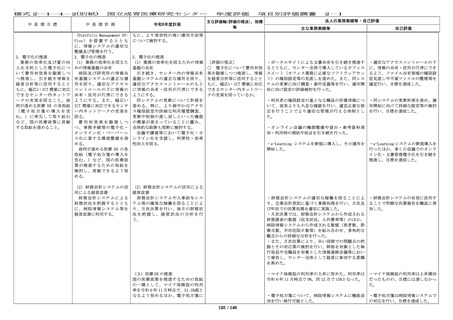

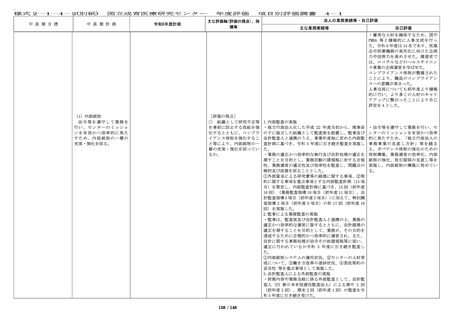

・リリースに関するもの、またメディアにとって必 ることができるようになった。その

要と考えられる情報を集め、迅速に提供した。

きっかけを生かし、必要な情報を迅

速に回答していくことで、メディア

との関係性を深めることができ、次

の取材などに繋げていくことができ

た。

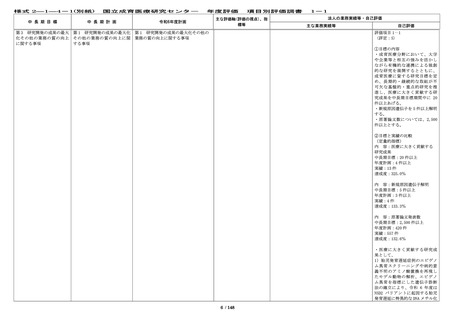

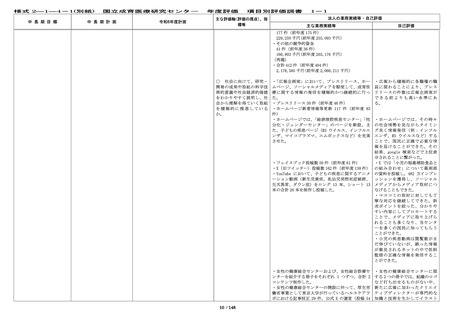

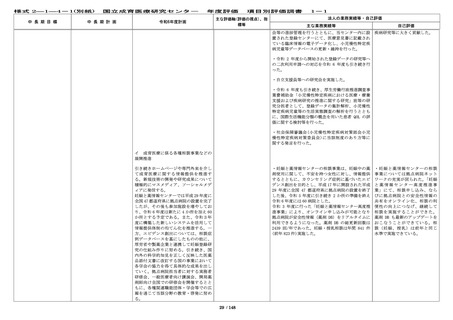

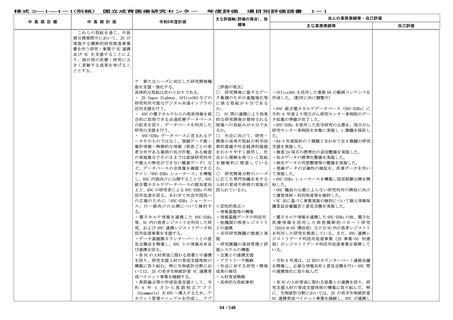

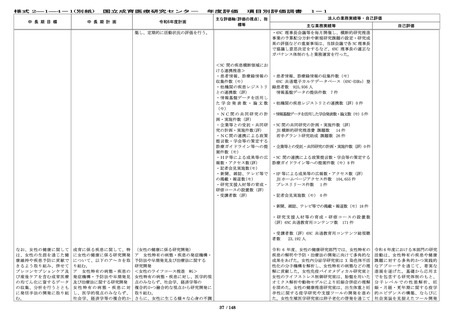

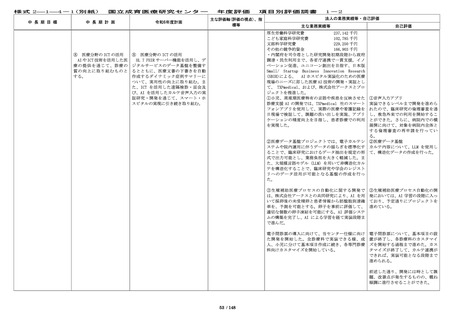

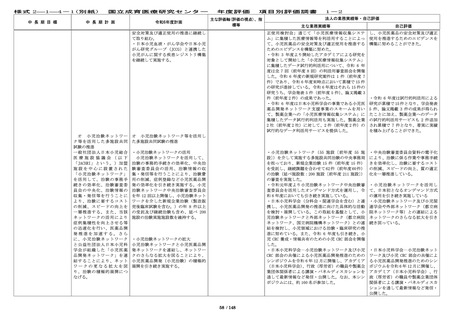

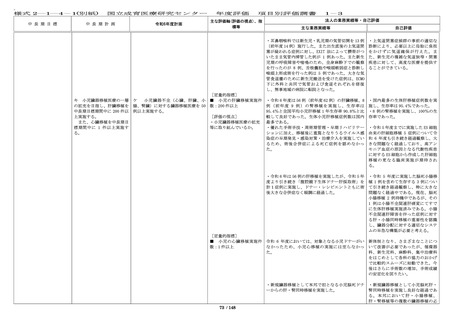

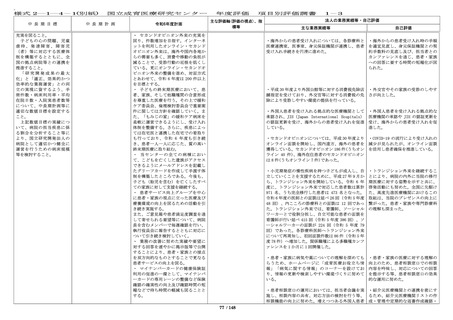

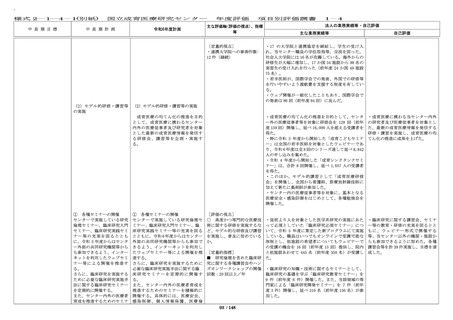

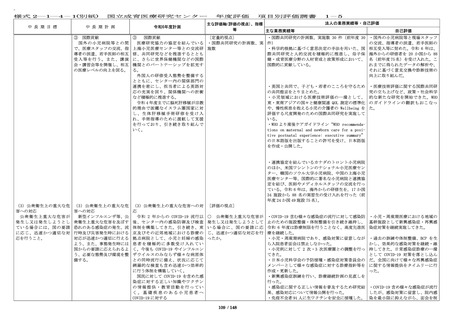

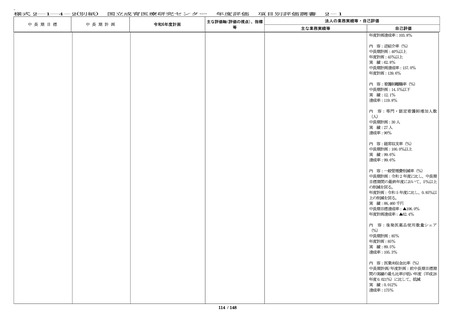

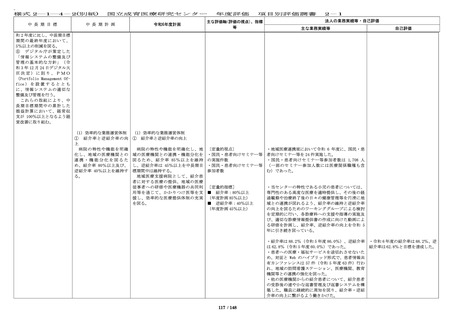

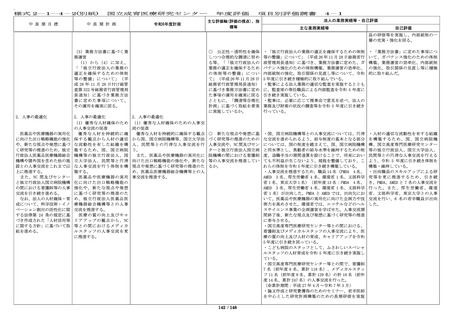

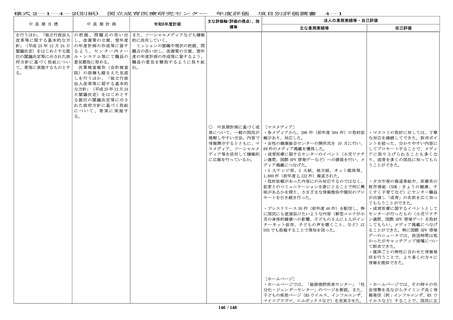

[ホームページ]

・ホームページに掲載する情報は広報が校正し、専 ・ホームページでは、その時々の社

門の知識を持たない人が見ても分かりやすくするよ 会情勢を見ながら各診療科の医師の

うに努めた。

協力を得ながらタイミング良く情報

・「総排泄腔疾患センター」「性分化・ジェンダーセ 発信(例:インフルエンザ、RS ウイ

ンター」のページを新設した。また、子どもの疾患 ルスなど)することで、国民に正確

ページ(RS ウイルス、インフルエンザ、マイコプラ で正しい情報を届けることができ

ズマ、エムポックスなど)を充実させた。

た。その結果、google 検索などで上

位表示されることができた。

・総合トップ画面のエンゲージメント率は、

82.74%(前年度 77.79%)。

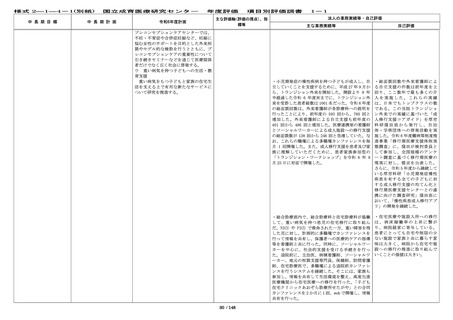

特に、妊娠中や妊娠を希望する女

性に対して、科学的根拠に基づいた

妊娠・授乳中の薬物治療に関する情

報発信を行っている「妊娠と薬情報

センター」のページに対してのアク

セス件数が多く関心の高さが継続し

ているため、信頼性の高い情報発

信、見やすいページ校正に努める。

[ソーシャルメディア]

・フェイスブックで、当センターの取組、新着情

報、一般の方への有益な情報(感染症に関する情

報、イベント情報、リリース情報等)、寄付のお願

い等の情報発信を 50 件(前年度 61 件)行った。国

内での Facebook 利用率が減っていることから、投稿

数は減少している。

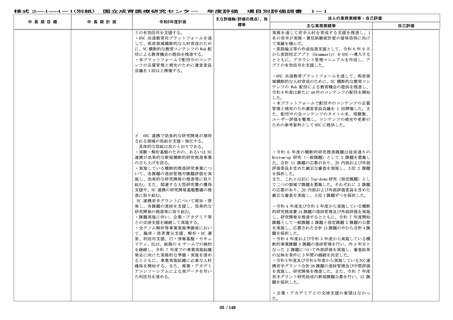

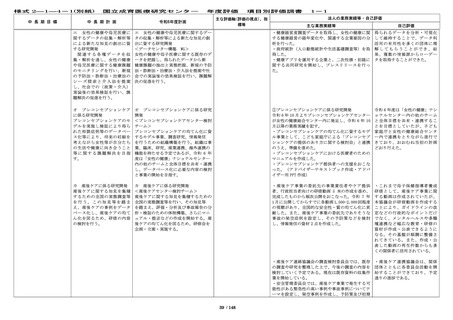

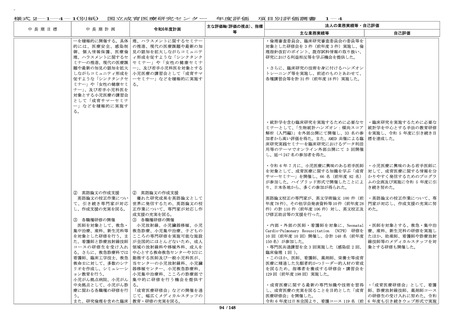

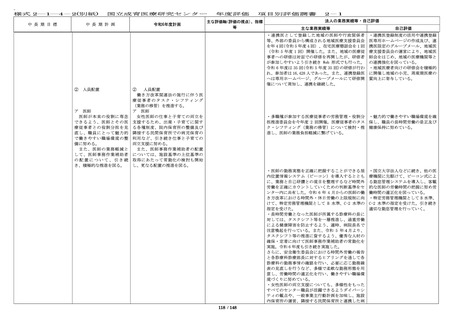

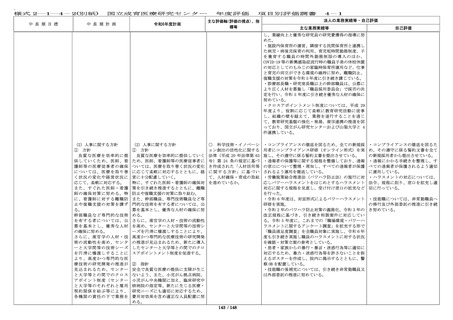

また、「妊娠・出産をお考えの方へ

(/pregnancy/)

」配下のページの SEO

対策を通して、妊婦さんがよく検索

しているが当センターとして不足し

ている情報の新規コンテンツ制作、

既存コンテンツの修正、ページ構

成・レイアウトの見直しなどを行

い、妊娠・出産を考えている方々

が、必要としている情報によりアク

セスしやすくなるよう努める。一層

の(成育トップページ)アクセス件

数増加を目指し、ホームページアク

セス件数を令和 6 年度は 72 万件以上

とする。また、アクセス件数だけに

とらわれることなく、社会的又は医

療的需要の変化に対応した情報を積

極的に発信する。情報発信の量・質

を改善することを目指し、センター

の情報を一元管理して、精査を行

い、発信していく。

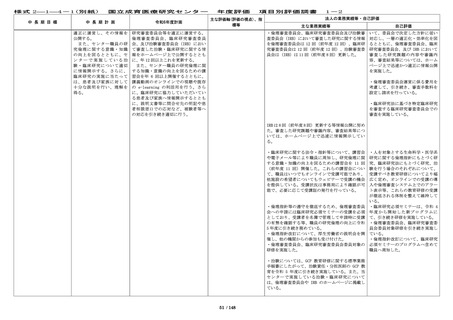

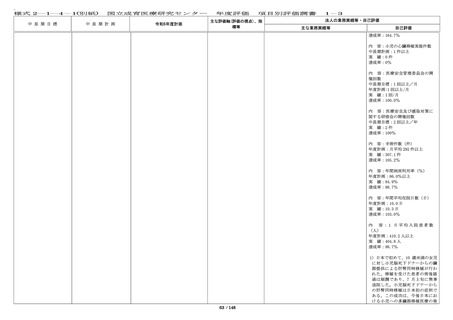

・X では「小児の服薬補助食品との

組み合わせ」について薬剤部の資料

を投稿し。482 万インプレッション

を獲得した。また、その投稿からメ

ディア取材につなげることもでき

た。

・X(旧ツイッター)では成育医療に関する情報

(感染症に関する情報、成育医療や女性の健康に関

する情報、イベント情報、リリース情報等)や、寄

付のお願い等 162 件(前年度 138 件)の情報を発

信。より詳しい情報が掲載されているホームページ

への誘導も行った。

・当センターの患者向けラインでは、病院の運営に

関する情報(成育医療に関する情報、研究リクルー

トやイベント参加者募集など)を中心に配信。令和

7 年 3 月 31 日現在のフォロワー数は 3,144 人(前年

度 2,980)となった。

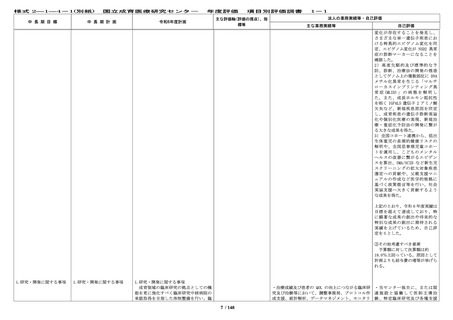

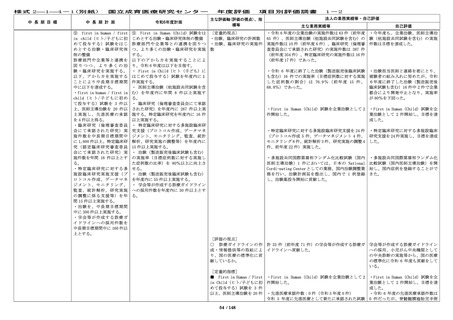

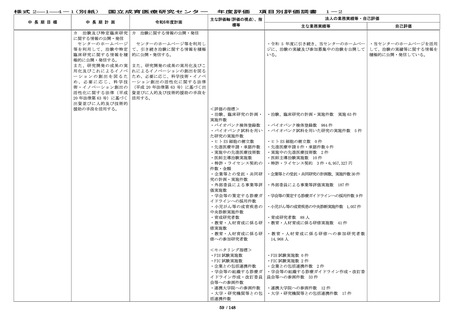

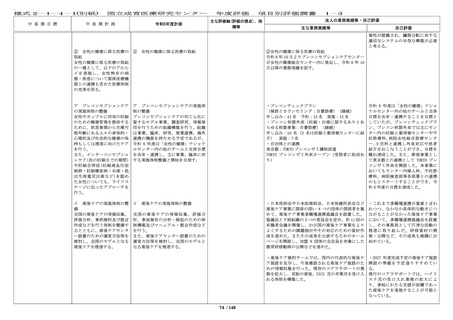

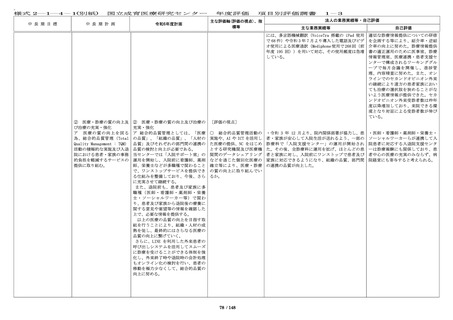

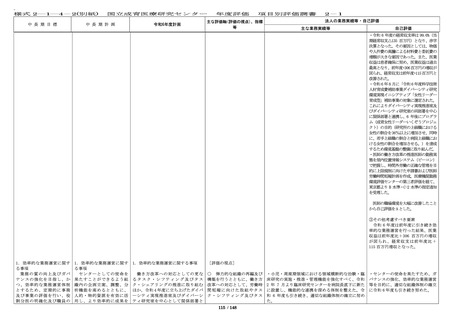

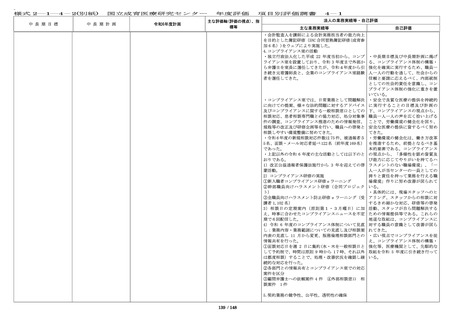

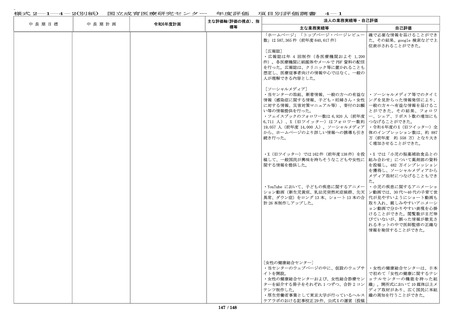

[女性の健康総合センター]

・当センターのウェブページの中に、仮設のウェブ

サイトを開設。

・女性の健康総合センターおよび、女性総合診療セ

ンターを紹介する冊子をそれぞれ 1 つずつ、合計 2

コンテンツ制作した。

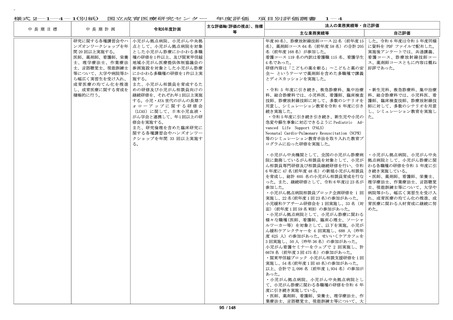

・厚生労働省事業として東京大学が行っているヘル

スケアラボのおける記事校正 29 件、公式 X の運営

(投稿 54 件)

、ウェブサイトに関する広報的視点か

らの助言を行った。

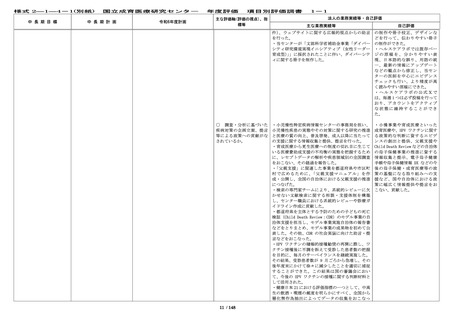

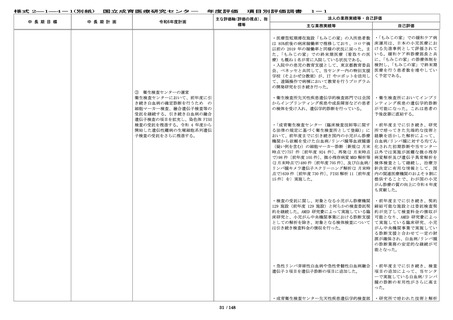

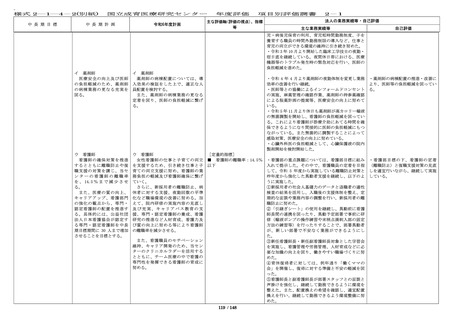

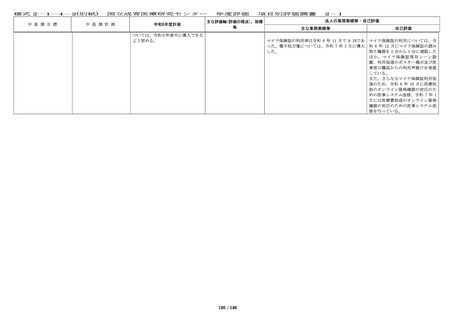

新たに、女性の健康に関する全国

の相談窓口等の情報収集等を行い、

我が国の女性の健康に関する医療、

研究、人材育成、普及啓発活動等に

ついて、積極的に情報収集を行う。

また同時に、センターを中心に関連

機関と協働することで新たに見出し

た女性の健康に関わる知見や構築し

た社会実装プログラム、またセンタ

ー内外の人材育成に関わるモデル教

105 / 148

・女性の健康総合センターに関する

2 つの冊子では、組織のロゴなど打

ち出せるものがない中、新たに広報

に加わったクリエイティブディレク

ターが専門的な知識と技術を生かし

てイラストの制作や冊子校正、デザ

インなどを行って、伝わりやすい冊

子の制作ができた。