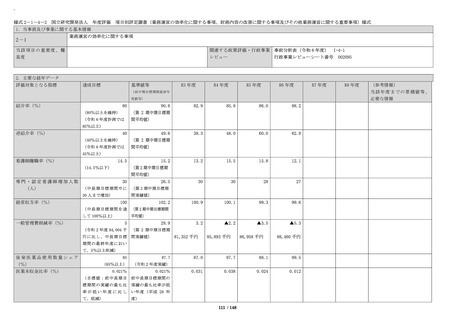

資料1‐1 令和6年度 業務実績評価書(案) (77 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59553.html |

| 出典情報 | 厚生労働省国立研究開発法人等審議会 高度専門医療研究評価部会(第40回 8/7)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

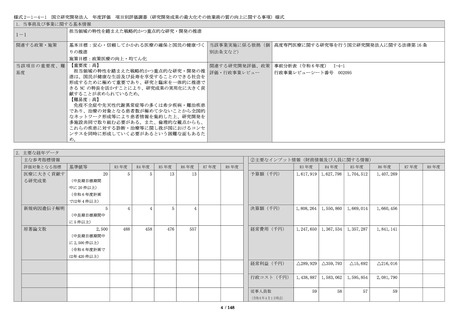

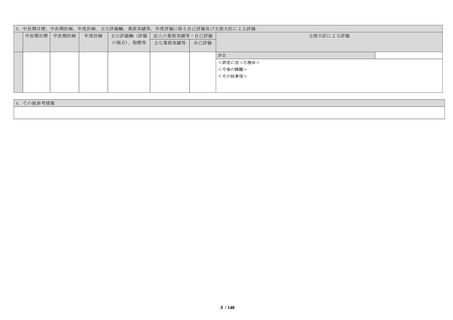

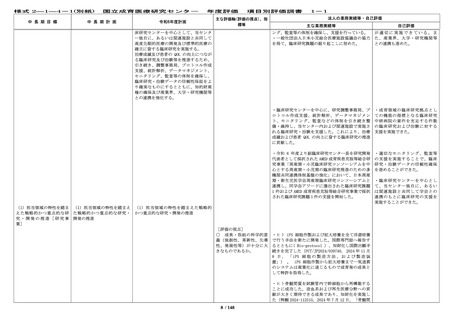

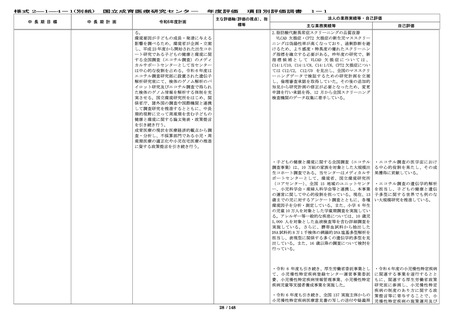

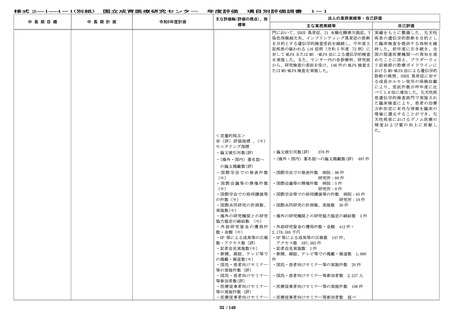

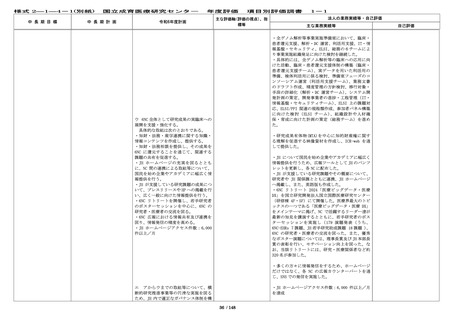

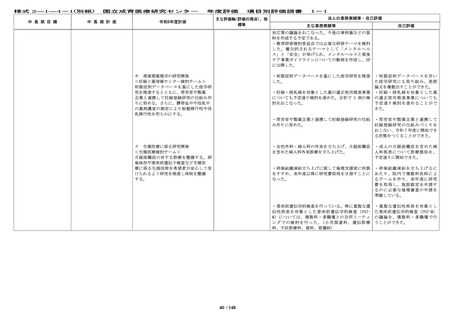

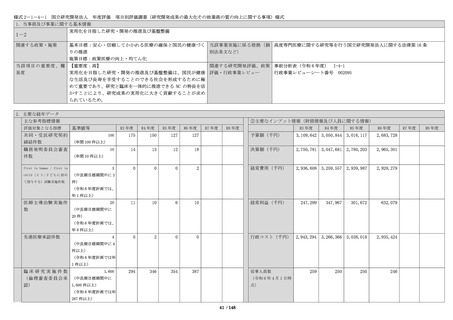

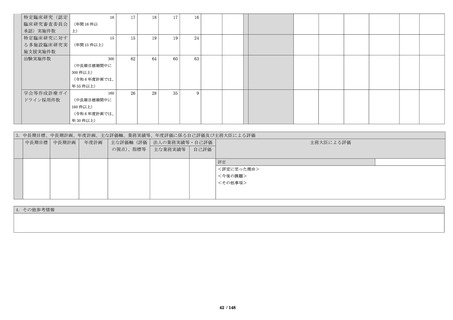

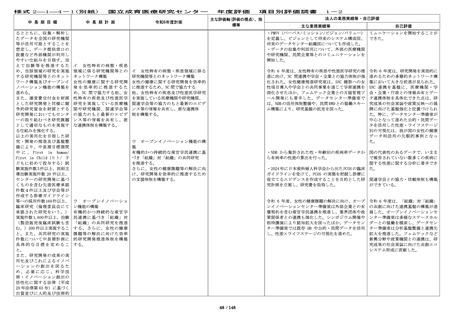

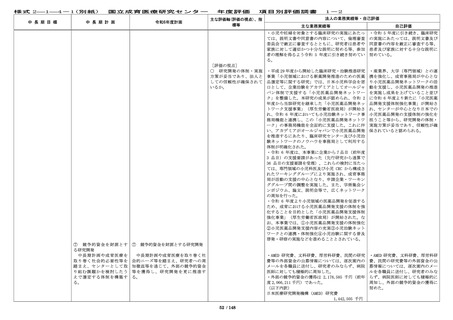

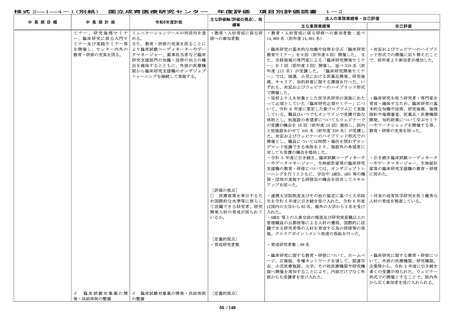

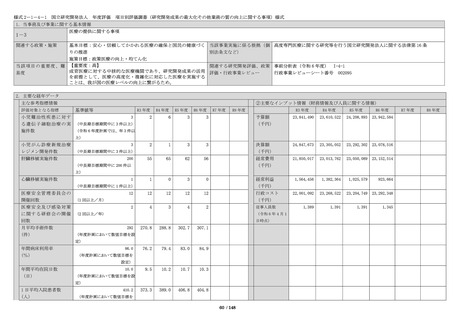

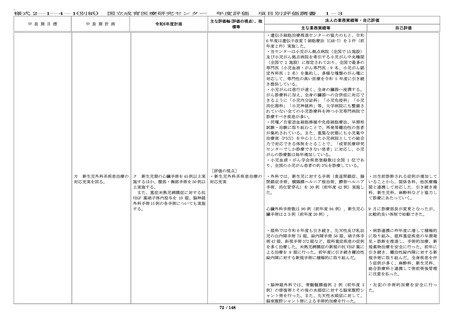

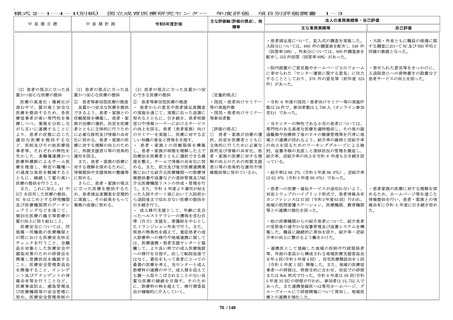

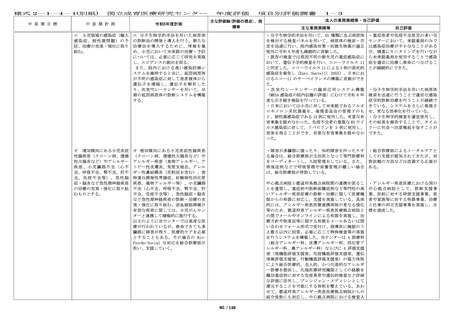

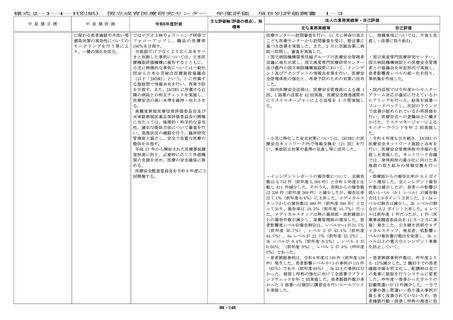

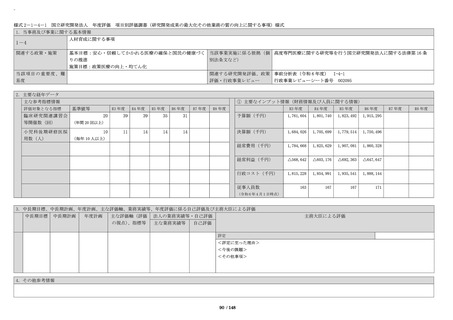

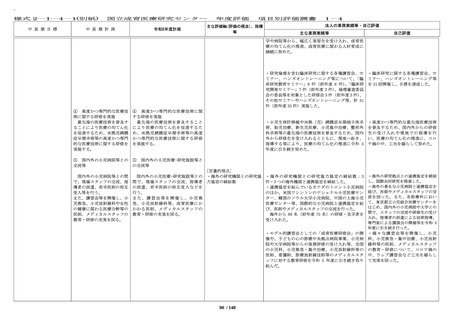

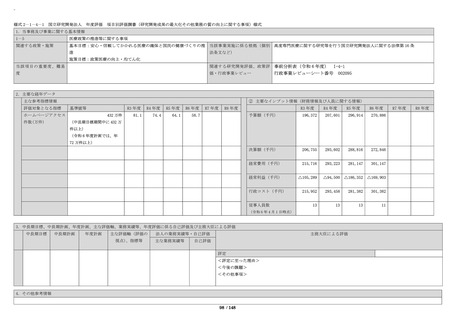

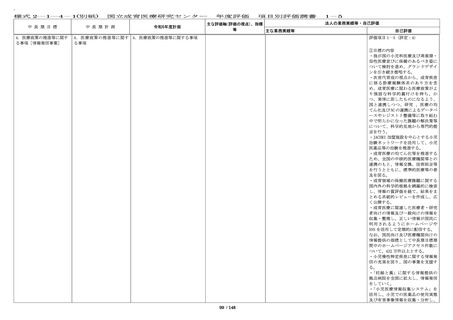

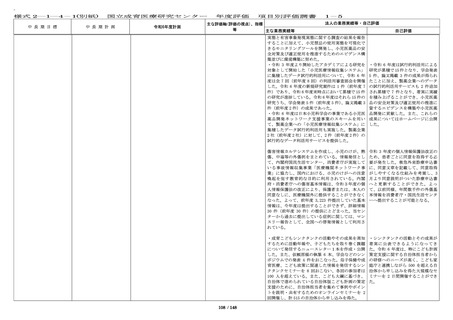

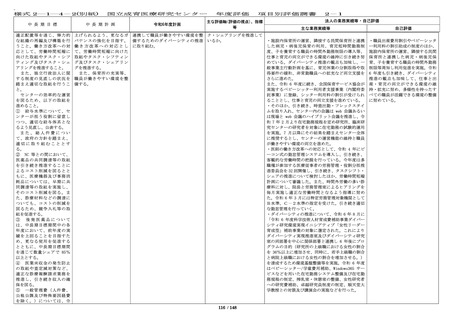

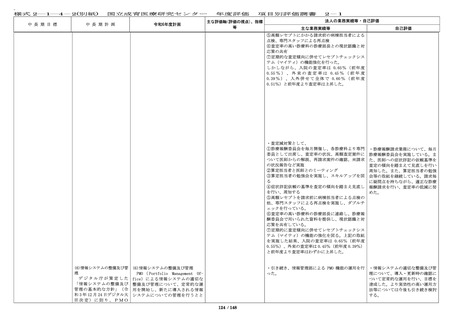

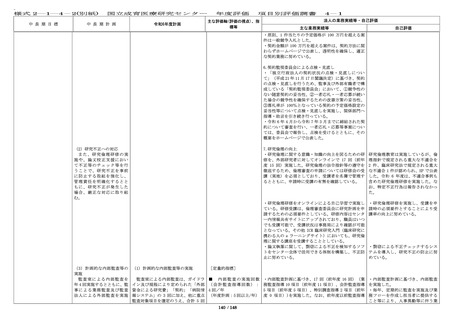

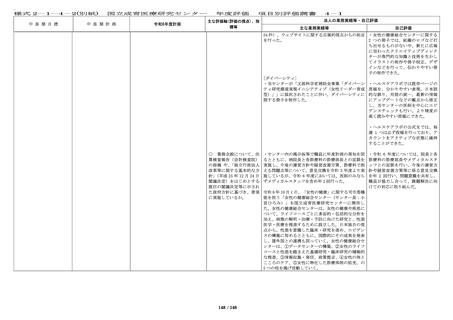

様式 2―1―4-1(別紙)

中 長 期 目 標

国立成育医療研究センター

中 長 期 計 画

令和6年度計画

年度評価

項目別評価調書

主な評価軸(評価の視点)、指

標等

1-3

法人の業務実績等・自己評価

主な業務実績等

自己評価

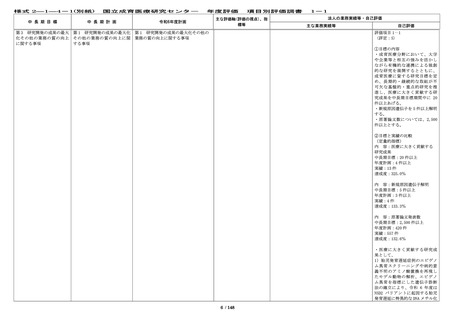

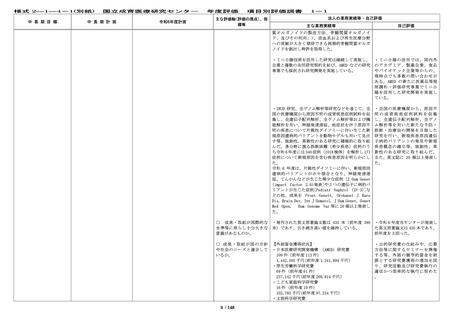

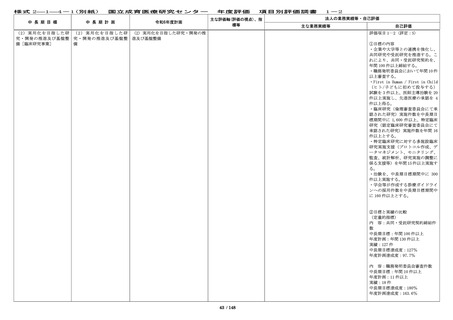

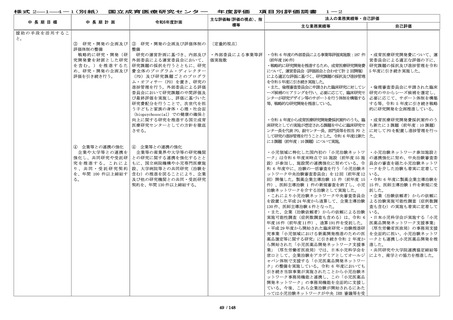

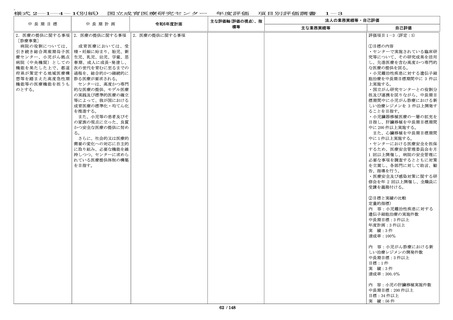

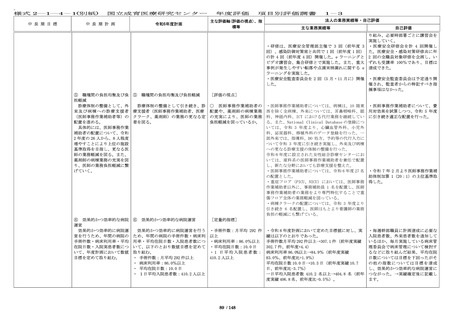

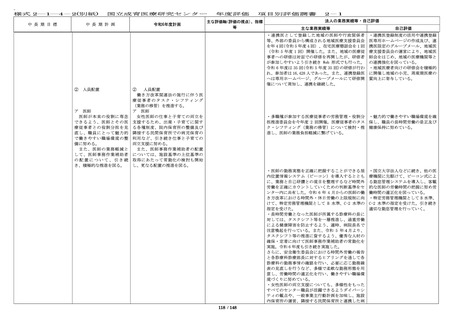

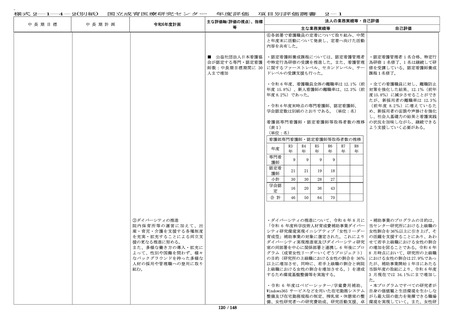

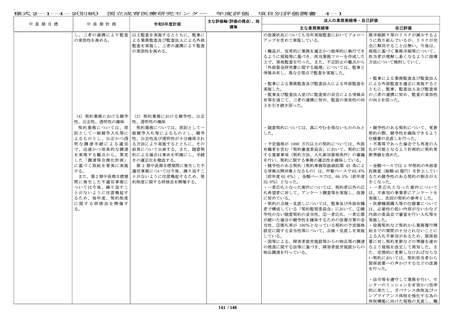

・患者満足度について、記入式の調査を実施した。 ・入院・外来ともに職員の接遇に関

入院分については、600 件の調査表を配布し 348 件 する調査において NC 及び NHO 平均と

(回答率 58%)、外来分については、800 件調査表を 同様の数値となった。

配布し 555 件回答(回答率 69%)があった。

・院内設置のご意見箱やホームページ上のフォーム ・寄せられた意見等をきっかけに、

に寄せられた「センター運営に関する意見」に注力 入退院窓口への荷物置きの設置など

することとしており、370 件の意見等(前年度 324 患者サービスの向上を図った。

件)があった。

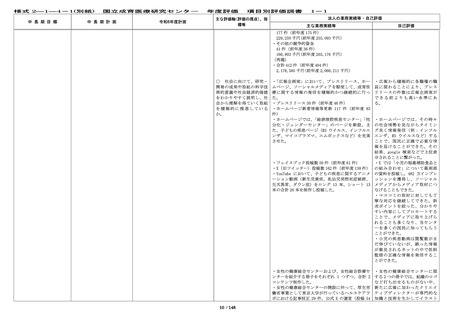

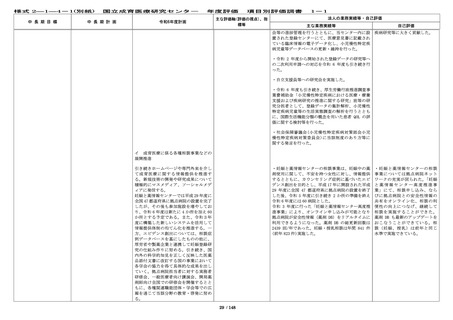

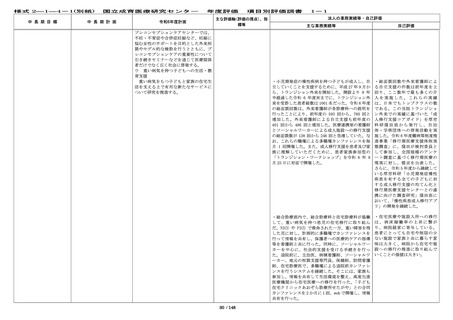

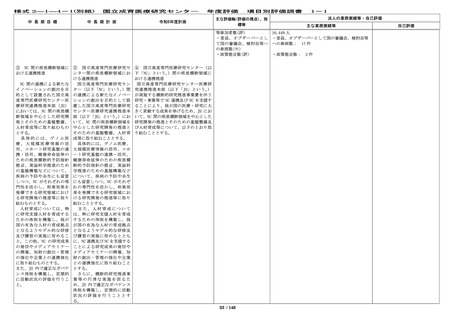

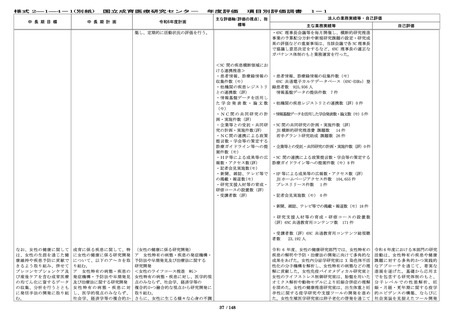

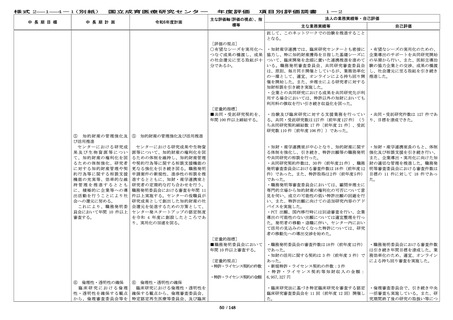

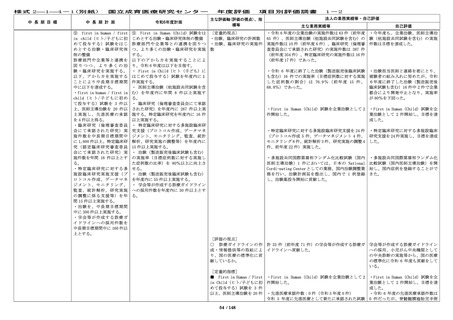

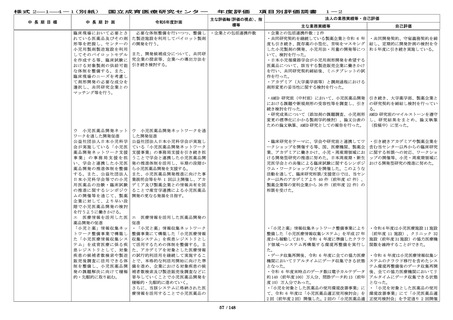

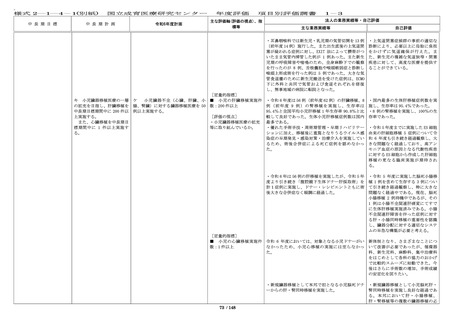

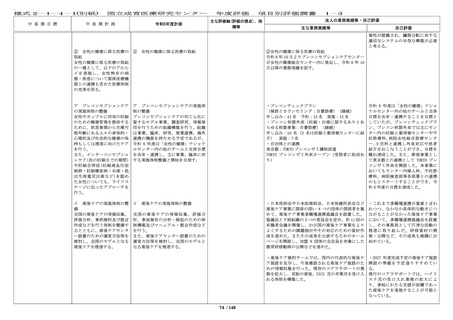

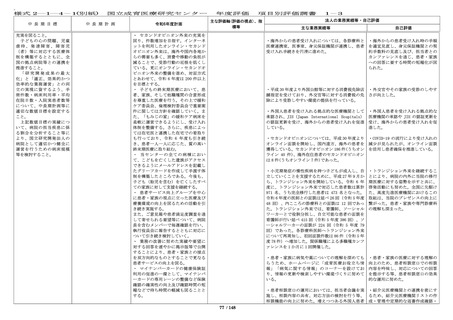

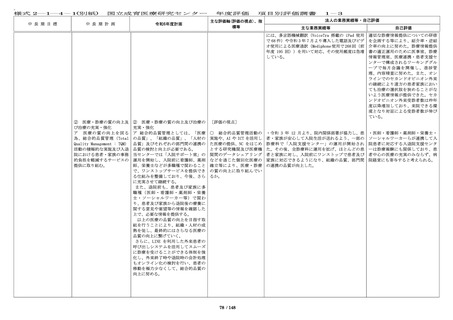

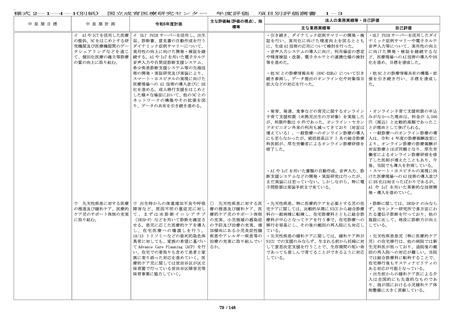

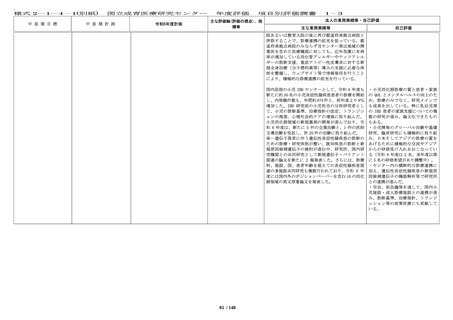

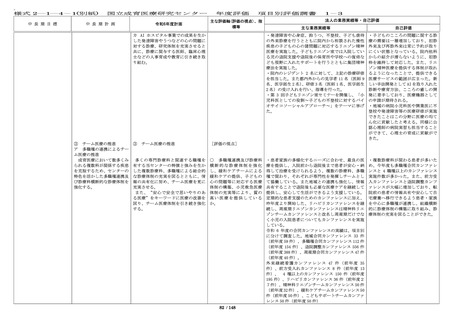

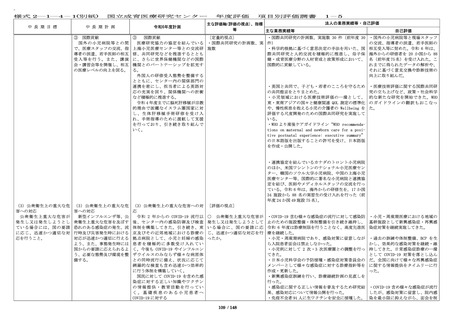

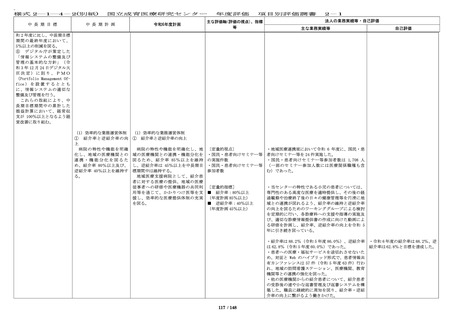

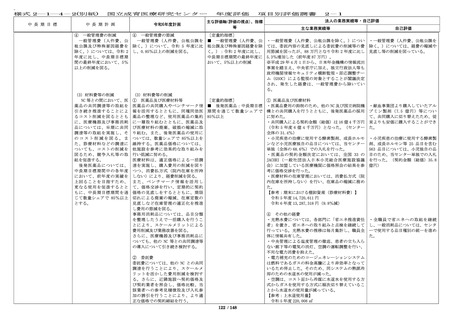

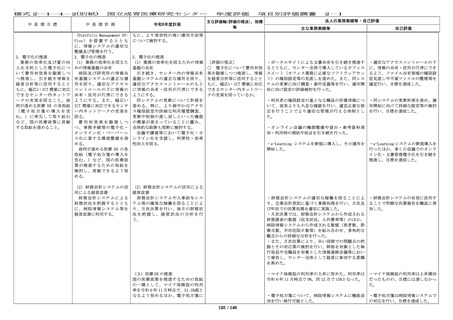

(2)患者の視点に立った良 (2)患者の視点に立った良 (2)患者の視点に立った良質かつ安

質かつ安心な医療の提供

質かつ安心な医療の提供

心できる医療の提供

〔定量的視点〕

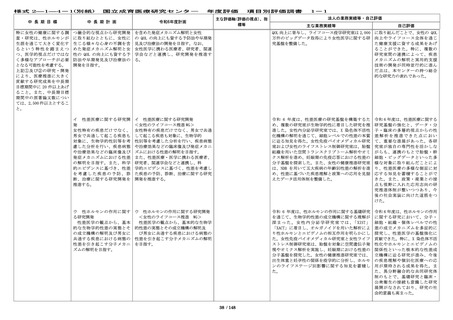

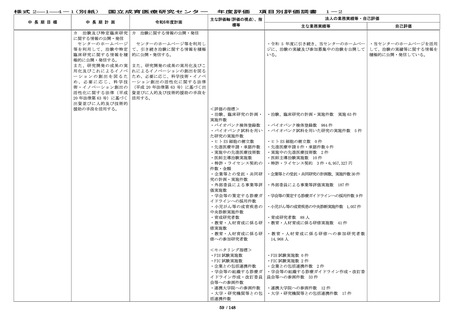

医療の高度化・複雑化が

進む中で、質が高く安全な

医療を提供するため、各医

療従事者が高い専門性を発

揮しつつ、業務を分担しな

がら互いに連携することに

より、患者の状態に応じた

適切な医療を提供するな

ど、医師及びその他医療従

事者等、それぞれの特性を

生かした、多職種連携かつ

診療科横断によるチーム医

療を推進し、特定の職種へ

の過度な負担を軽減すると

ともに、継続して質の高い

医療の提供を行うこと。

また、これに加え、AI や

ICT を活用した医療の提供、

NC をはじめとする研究機関

及び医療機関間のデータシ

ェアリングなどを通じて、

個別化医療の確立等診療の

質の向上に取り組むこと。

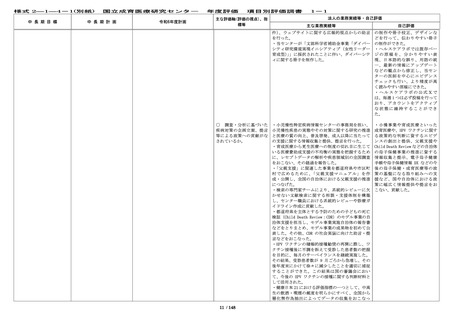

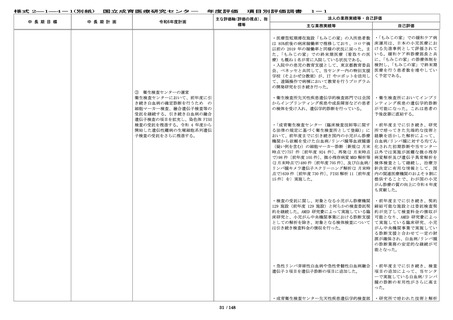

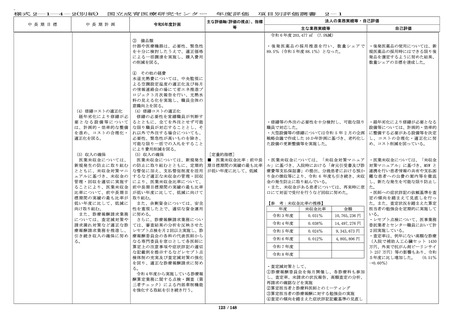

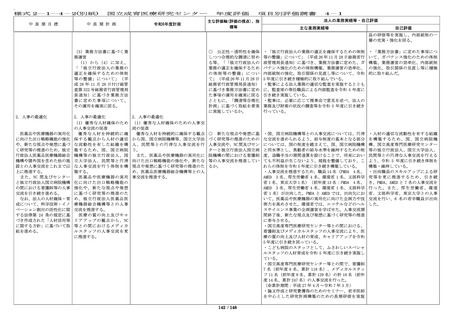

医療安全については、同

規模・同機能の医療機関と

の間における医療安全相互

チェックを行うこと、全職

員を対象とした医療安全や

感染対策のための研修会を

開催し受講状況を確認する

こと、医療安全管理委員会

を開催すること、インシデ

ント及びアクシデントの情

報共有等を行うことなど、

医療事故防止、感染管理及

び医療機器等の安全管理に

努め、医療安全管理体制の

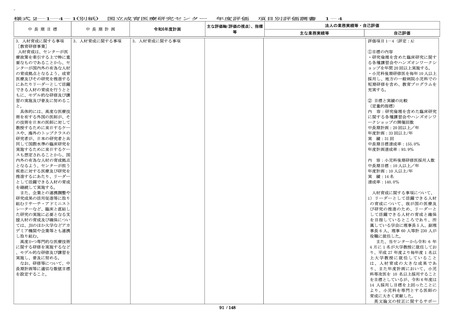

①

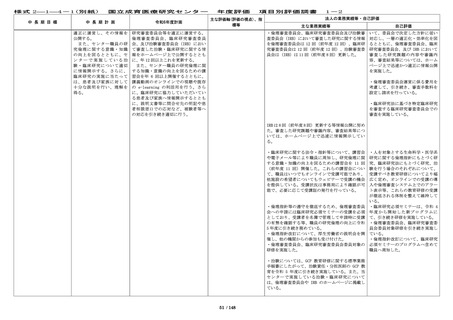

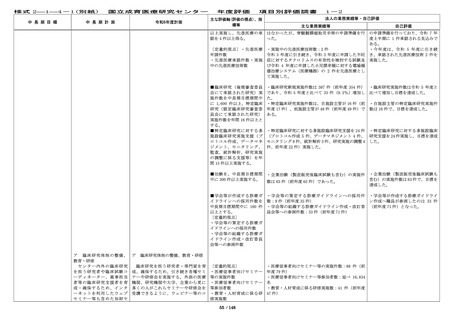

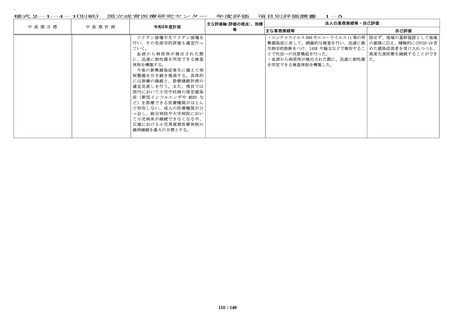

患者等参加型医療の推進

良質かつ安全な医療を提供

できるよう、患者・家族との

信頼関係を構築し、患者・家

族が治療の選択、決定を医療

者とともに主体的に行うため

に必要な説明及び情報の共有

化に努める。患者・家族の医

療に対する理解の向上のため

に、相談支援窓口等の効果的

運用を図る。

また、患者・家族の医療に

対する理解を深めるために、

情報提供や支援体制の整備等

に努める。

さらに、患者・家族の視点

に立った医療を提供す るた

め、患者満足度調査を定期的

に実施し、その結果をもって

業務の改善に努める。

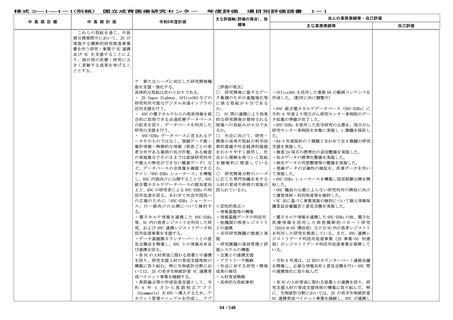

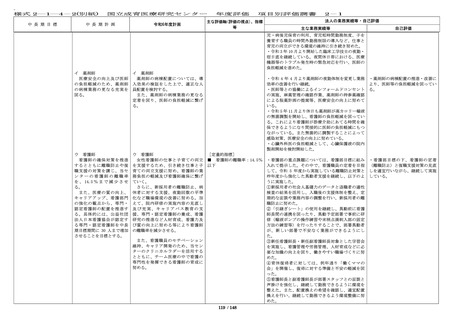

① 患者等参加型医療の推進

・ 患者からの意見や患者満足度調査

の実施を通じて、実態に沿った改善に

努めるとともに、引き続き、患者相談

窓口や情報コーナーにおけるサービス

の向上を図る。患者(患者家族)向け

のセミナーを実施し、医療に対する正

しい知識の普及と啓発を目指す。

・ 患者・家族との信頼関係を構築

し、患者・家族が病態を理解した上で

治療法を医療者とともに選択できる環

境を整え、チームで情報の共有化に努

める。また、前方及び後方医療連携業

務における紹介元医療機関への診療情

報提供書や返書などの進捗管理及び紹

介元医療機関リストの作成・管理を行

う。また、令和 4 年度より運用が始ま

った入院サポート室において入院前か

ら退院後まで切れ目ない医療の提供を

引き続き行う。

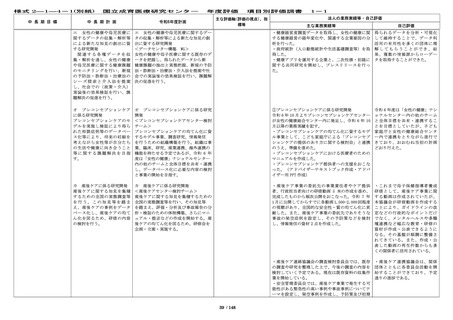

・ 成人移行支援として、年齢に見合

ったヘルスリテラシーの獲得を含む自

律(自立)支援を、看護師を中心とし

たトランジション外来で行う。また、

疾患の特異性を超えて、重症患者の成

人診療科への移行や地域連携に関して

は、医療連携・患者支援センターと協

働して、より良い形での成人医療施設

への移行を目指す。決して転院促進で

はなく、責任をもって患者にとっての

最善の医療を考え、当センターと成人

診療科の連携の中で、成人期を迎えて

も誰一人取りこぼされることのない良

質な医療の継続を目指す。そのため

に、診療科の枠を超えて、移行期委員

会が積極的に介入していく。

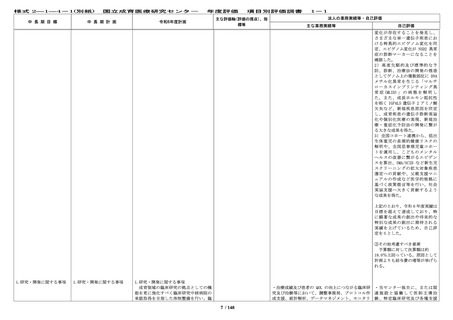

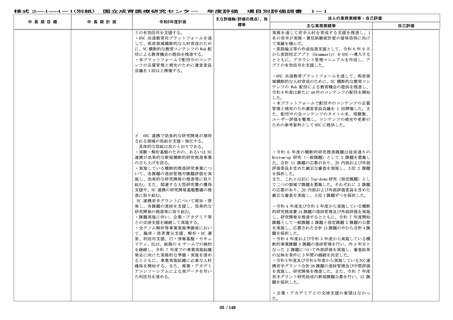

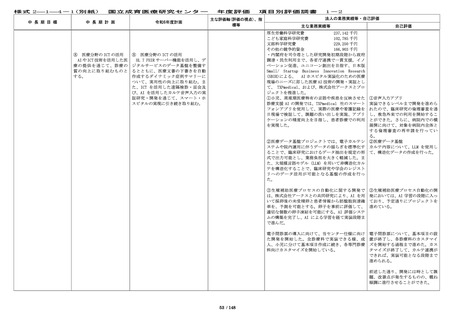

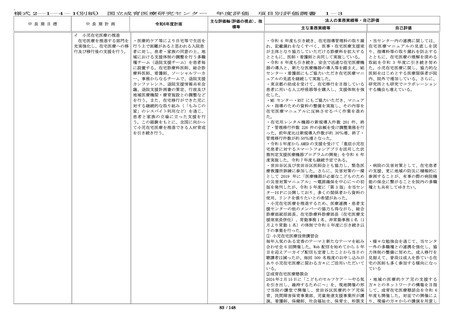

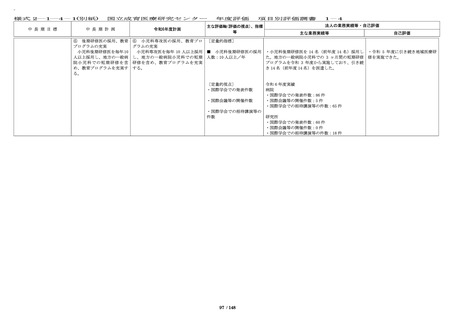

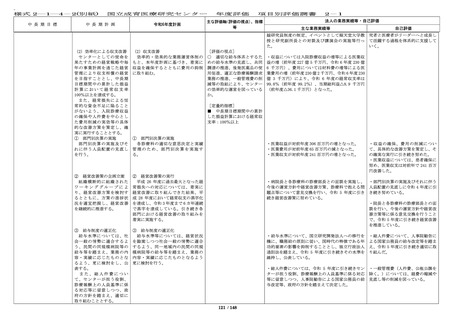

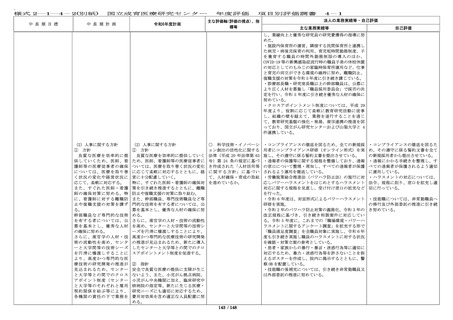

・国民・患者向けセミナー ・令和 6 年度の国民・患者向けセミナー等の実施件

等の実施件数

数は 24 件で、参加者数は 1,708 人(オンライン参加

・国民・患者向けセミナー 含む)であった。

等参加者数

・当センターの特性である小児の患者については、

[評価の視点]

専門性のある高度な医療を適時提供し、その後の経

○ 患者・家族が治療の選 過観察や治療終了後の日々の健康管理等を円滑に地

択、決定を医療者とともに 域との連携が図れるよう、紹介率の維持と逆紹介率

主体的に行うために必要な の向上を図るためのワーキンググループによる検

説明及び情報の共有化、患 討、返書手順の見直しと進捗状況の管理を徹底し、

者・家族の医療に対する理 紹介率、逆紹介率の向上を令和 6 年度も引き続き図

解の向上のための相談支援 っている。

窓口等の効果的な運用や情

報提供等に努めているか。 ・紹介率は 88.2%(令和 5 年度 86.0%)、逆紹介率

は 62.8%(令和 5 年度 60.0%)であった。

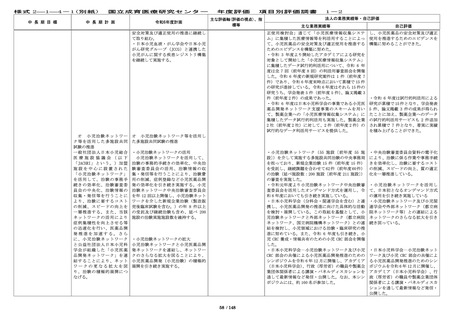

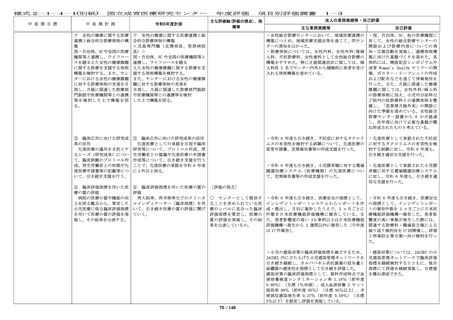

・患者への医療・福祉サービスが途切れないよう、

対面とウェブのハイブリッド形式で、患者情報共有

カンファレンスは 57 回(令和 5 年度 63 回)行われ、

地域の訪問看護ステーション、医療機関、教育機関

等との連携の強化を図った。

・他の医療機関からの紹介患者について、紹介患者

の受診後の速やかな返書管理及び返書システムを構

築した。職員に継続的に周知を図り、紹介率・逆紹

介率の向上に繋がるよう働きかけた。

・連携医として登録した地域の医師や行政関係者

等、外部の委員から構成される地域医療支援委員会

を年 4 回(令和 5 年度 4 回)、在宅医療懇話会を 1 回

(令和 5 年度 1 回)開催した。また、地域の医療従

事者への研修は、研修目的に合わせ、対面での研修

または Web 形式で行った。令和 6 年度は 58 回(令和

5 年度 35 回)の研修が行われ、参加者は 15,752 人で

あった。また連携登録医へは専用ホームページ、グ

ループメールにて研修開催について周知し、地域医

療との連携を強化した。

76 / 148

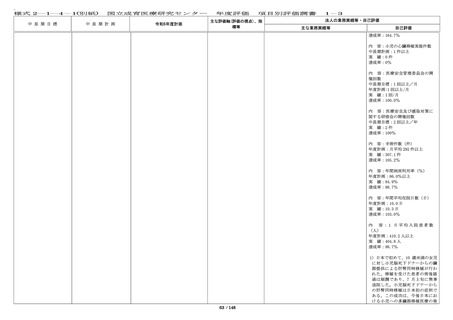

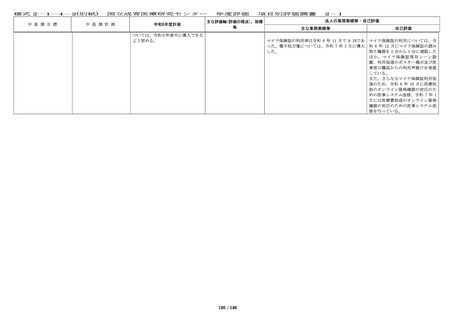

・患者家族の医療に対する理解を深

めるため、ホームページ等を通じた

情報提供を行い、患者・家族との情

報共有に令和 5 年度に引き続き努め

た。