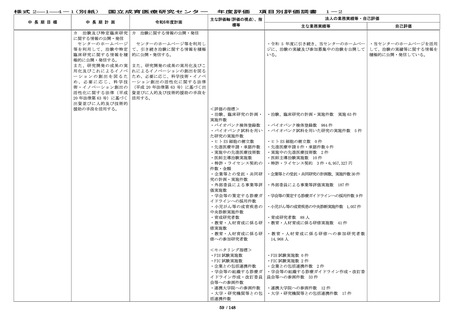

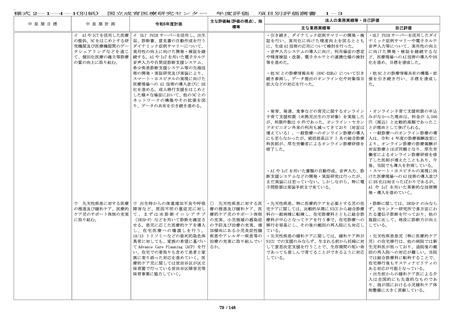

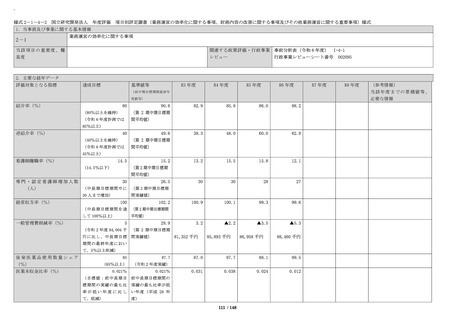

資料1‐1 令和6年度 業務実績評価書(案) (40 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59553.html |

| 出典情報 | 厚生労働省国立研究開発法人等審議会 高度専門医療研究評価部会(第40回 8/7)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

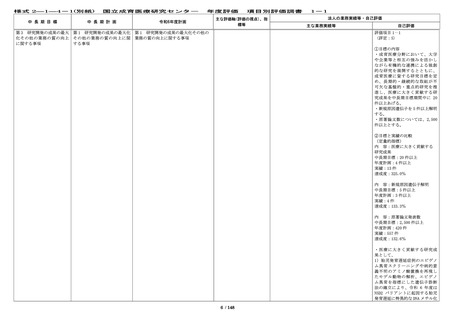

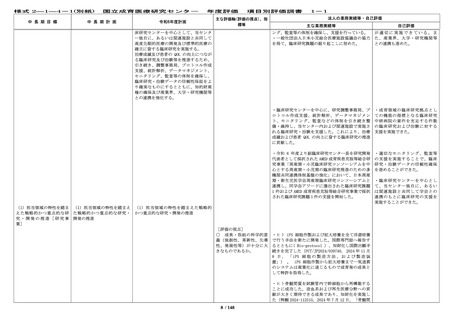

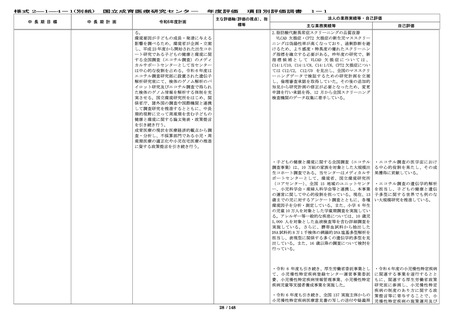

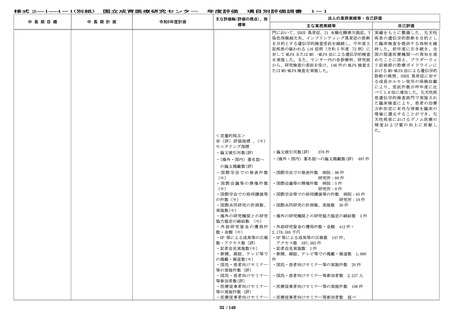

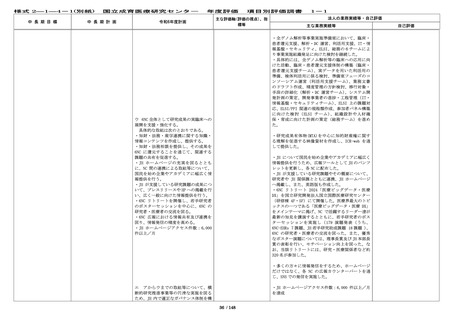

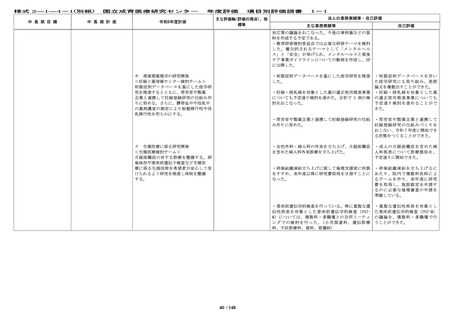

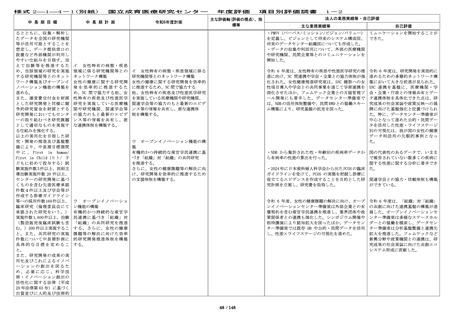

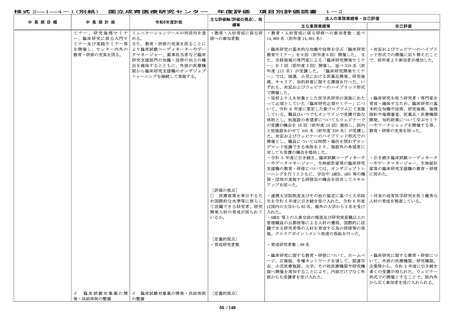

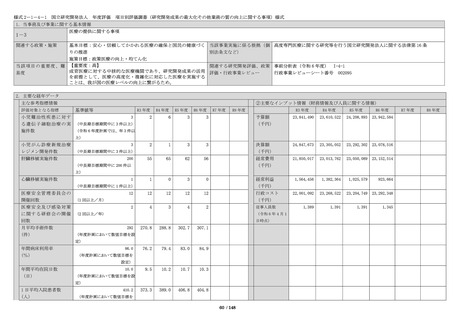

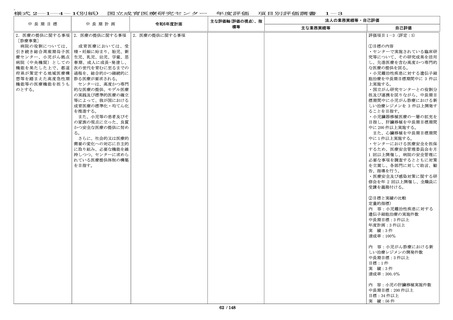

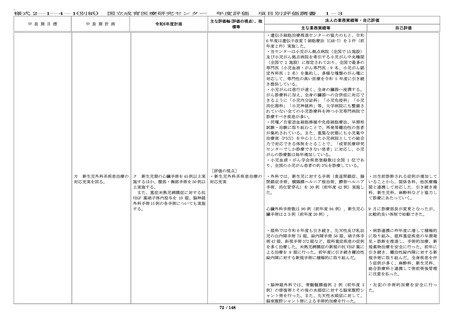

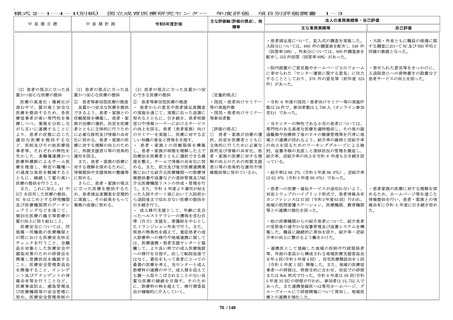

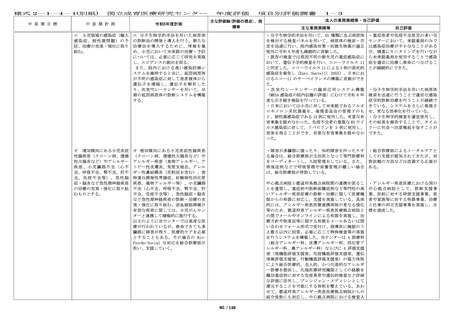

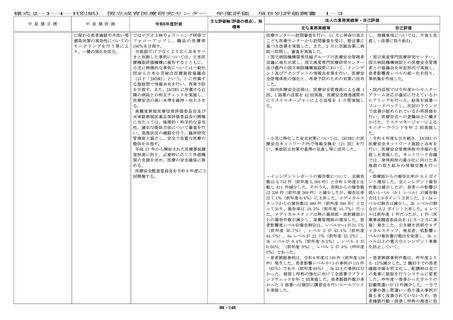

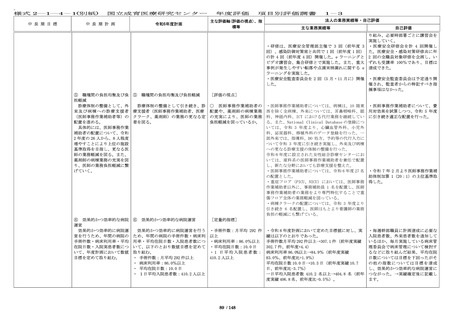

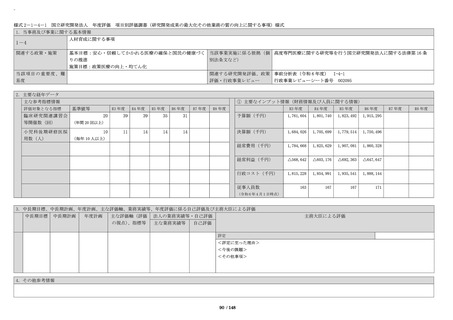

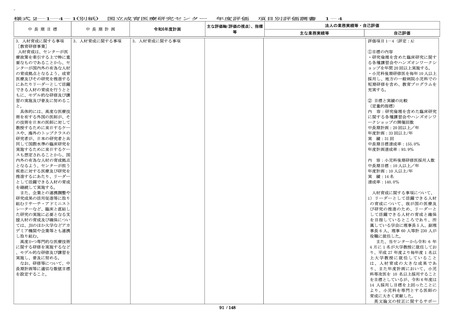

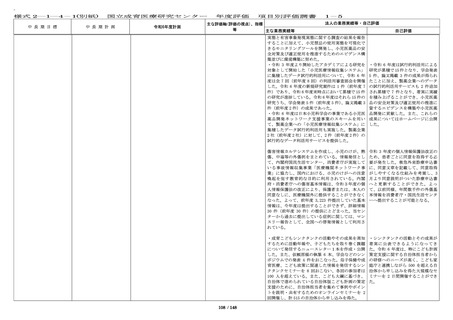

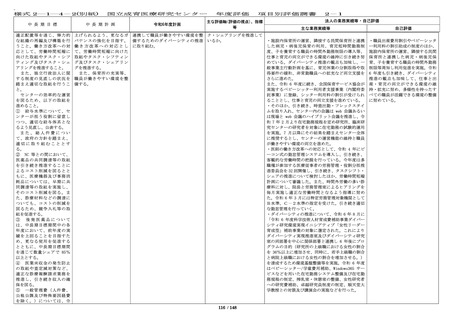

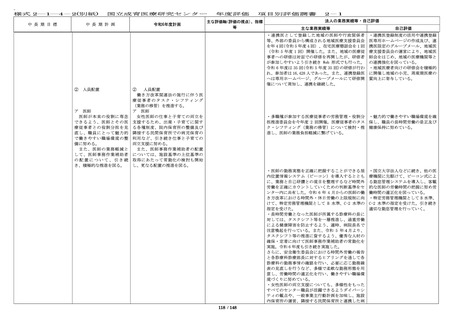

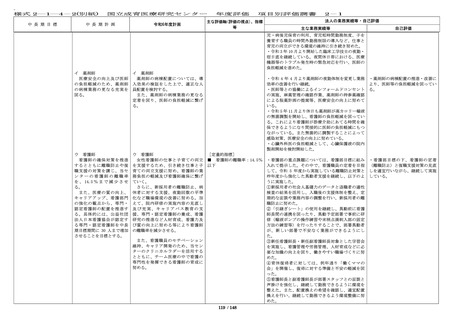

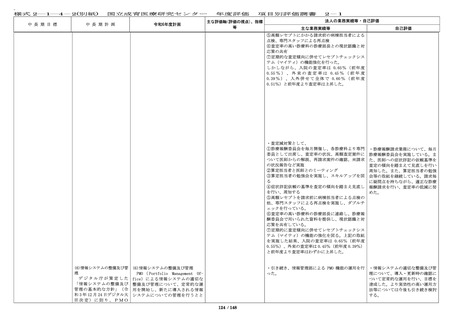

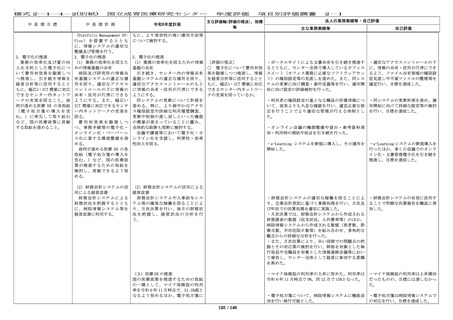

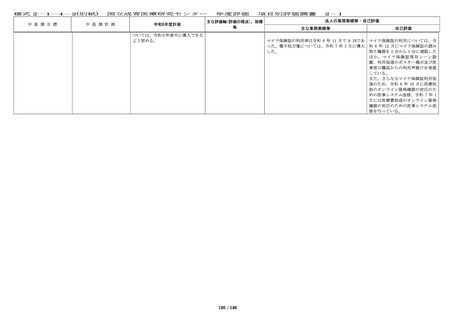

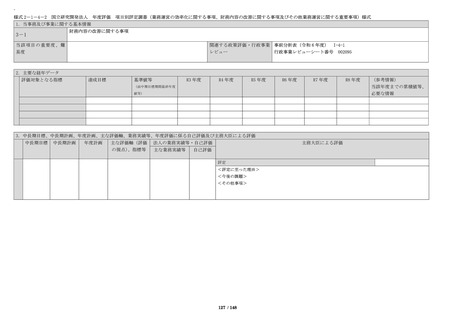

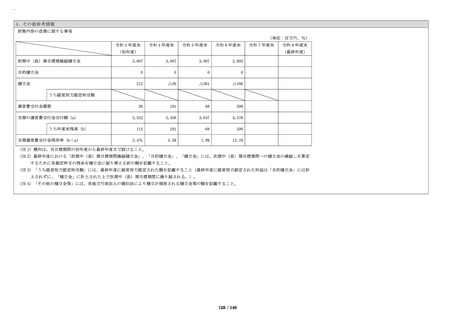

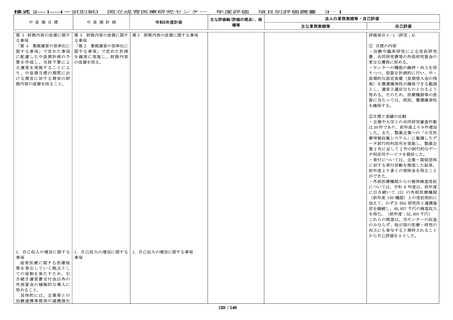

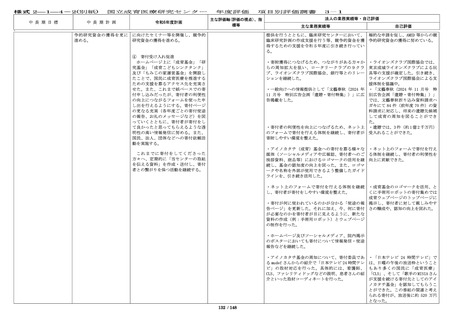

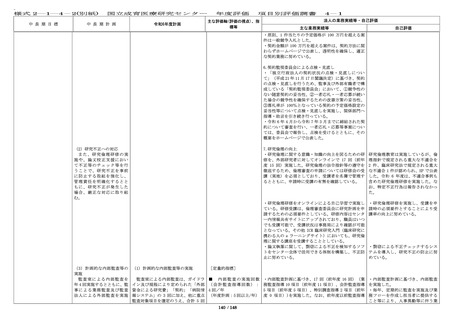

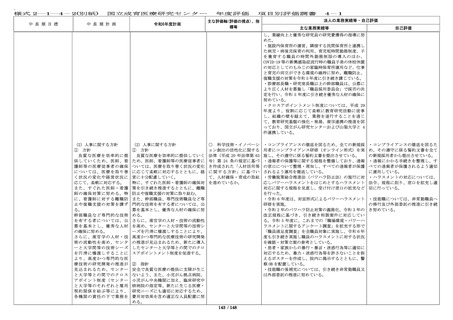

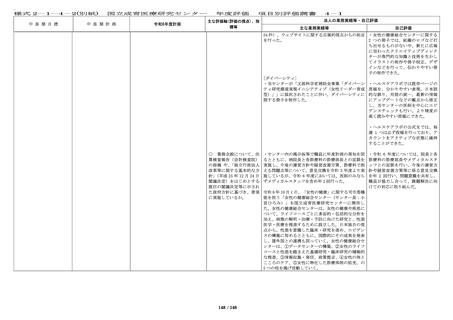

中 長 期 目 標

国立成育医療研究センター

中 長 期 計 画

令和6年度計画

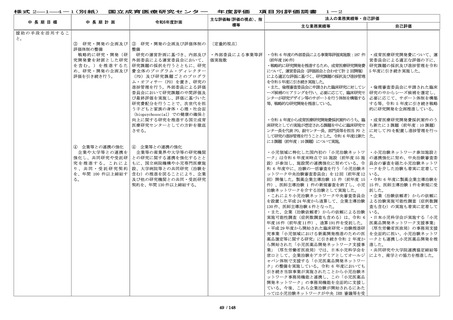

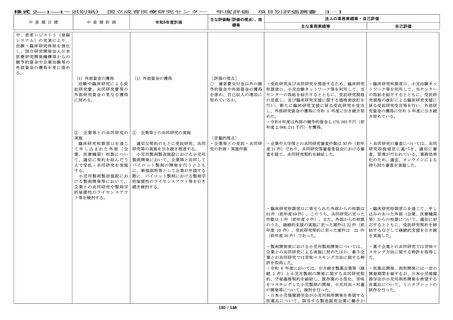

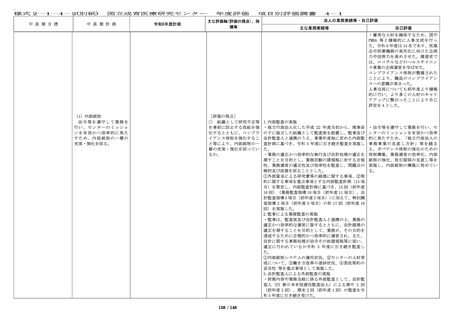

エ 女性の健康や母児医療に

関するデータの収集・解析等

による新たな知見の創出に資

する研究開発

関連する各種データを収

集・解析を通し、女性の健康

や母児医療に関する健康課題

のモニタリングを行い、新規

の予防法・診断法・治療法の

シーズ探索と介入法を提案

し、社会での(政策・介入)

実装後の効果検証を行い、課

題解決の促進を行う。

年度評価

項目別評価調書

主な評価軸(評価の視点)、指

標等

1-1

法人の業務実績等・自己評価

主な業務実績等

自己評価

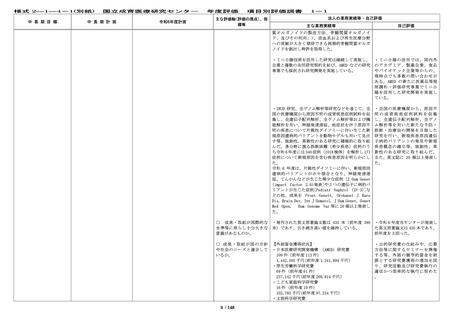

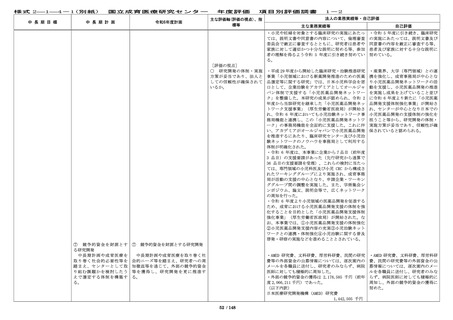

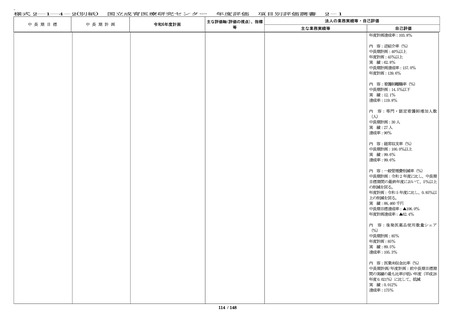

エ 女性の健康や母児医療に関するデー

タの収集・解析等による新たな知見の創

出に資する研究開発

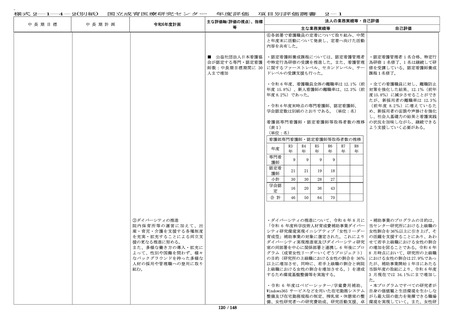

<データセンター構築 WG>

女性の健康や母子医療に関する既存のデ

ータを把握し、得られたデータから新

健康課題の抽出と実態把握、新規の予防

法・診断法・治療法・介入法を提案や社

会での実装後の効果検証を行い、課題解

決の促進を行う。

・健康経営度調査データを取得し、女性の健康に関

する健康経営の経年変化や、関連する企業要因の分

析を行った。

・政府統計(人口動態統計や生活基礎調査等)を取

得した。

・健康アプリを運用する企業と、二次性徴・初経に

関する共同研究を開始し、プレスリリースを行っ

た。

得られるデータを分析・可視化

して維持することで、データ利

活用の有用性を多くの団体に理

解してもらうことができ、結

果、複数の情報源からローデー

タを取得することができた。

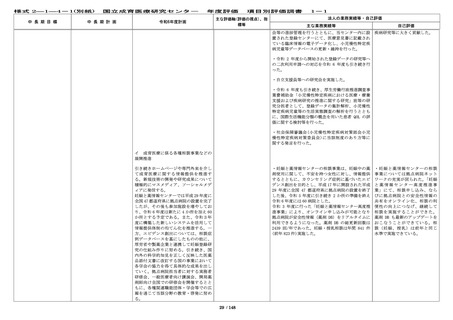

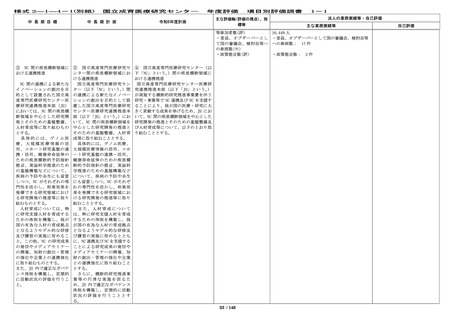

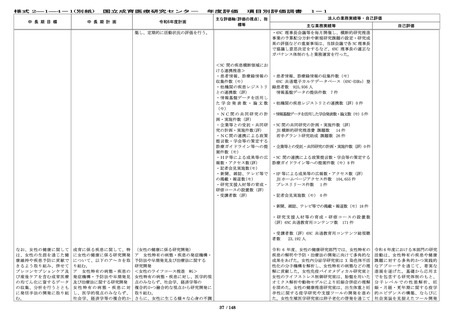

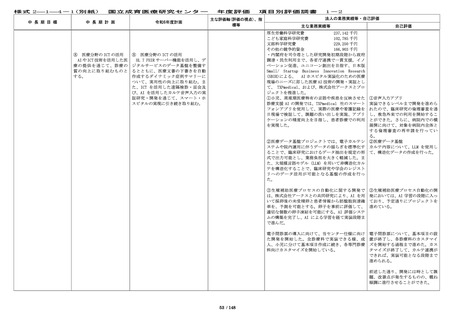

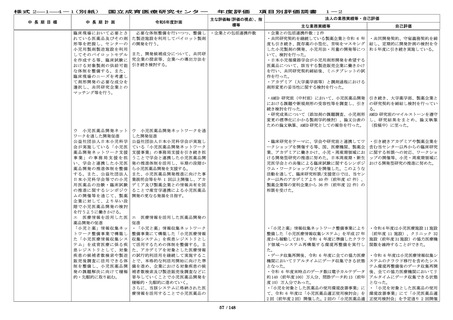

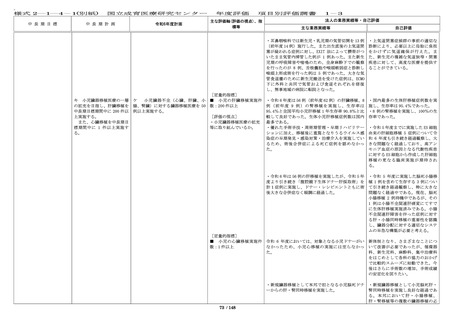

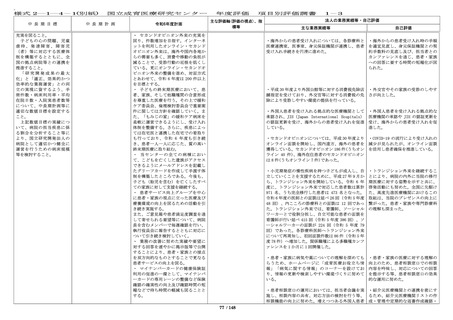

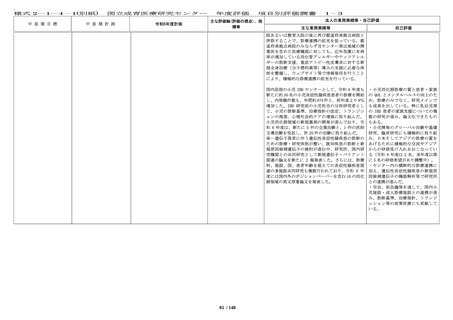

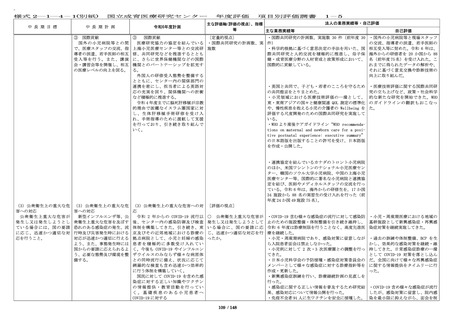

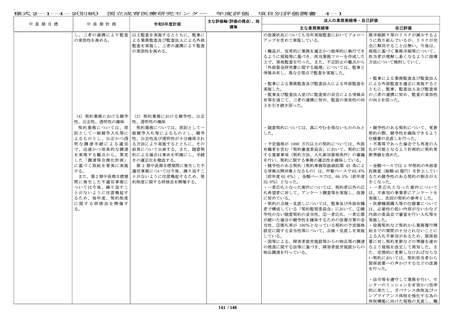

オ プレコンセプションケア

に係る研究開発

プレコンセプションケアのモ

デルを実施し検証により得ら

れた相談症例等のデータベー

ス化等により、将来の妊娠を

考えながら女性等が自分たち

の生活や健康に向き合うこと

等に関する課題解決を目指

す。

オ プレコンセプションケアに係る研究

開発

<プレコンセプションケアセンター検討

チーム>

プレコンセプションケアの均てん化に資

するモデル事業、調査研究、情報発信

を行うための組織構築を行う。組織は事

業、臨床、研究、産業連携、海外連携の

機能を持たせる予定であるが、令和 6 年

度は「女性の健康」ナショナルセンター

内の他のチームと全体目標を共有・連携

し、データベース化に必要な内容の検討

と事業の開始を目指す。

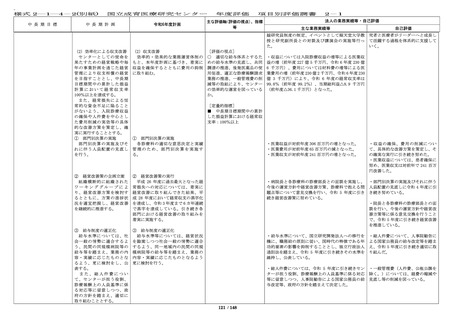

①プレコンセプションケアに係る研究開発

令和 6 年 10 月よりプレコンセプションケアセンター

が女性の健康総合センター内に発足し、令和 6 年 10

月以降の業務実績を記す。

・プレコンセプションケアの均てん化に資するモデ

ル事業として、こども家庭庁による「プレコンセプ

ションケアの提供のあり方に関する検討会」と連携

のうえ、準備を進めた。

・プレコンセプションケアにおける医療者のための

マニュアルを作成した。

・プレコンセプションケア提供者への支援をおこな

った。(アドバイザーテキストブック作成・アドバ

イザー用 PPT 作成)

令和 6 年度は「女性の健康」ナシ

ョナルセンター内の他のチーム

と全体目標を共有・連携するこ

とを目標としていたが、子ども

家庭庁と女性の健康総合センタ

ー内で連携をとりながら進行で

きており、おおむね当初の計画

どおり行えた。

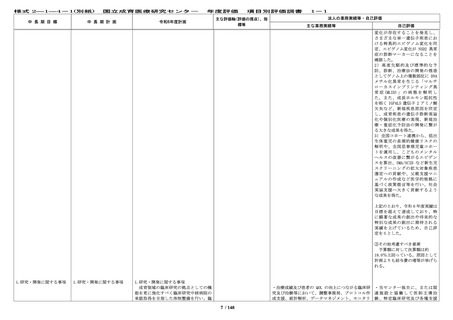

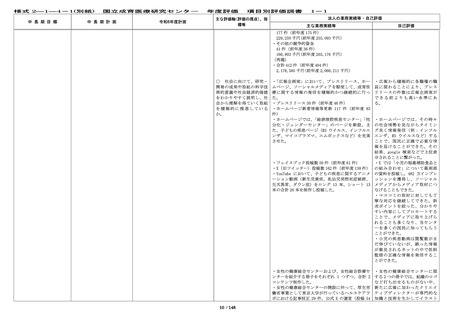

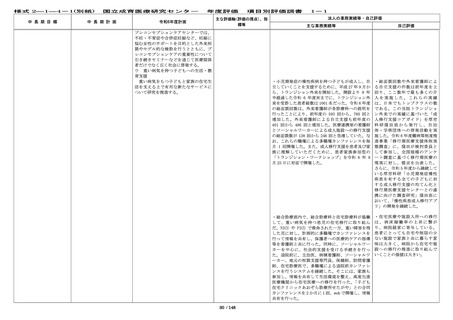

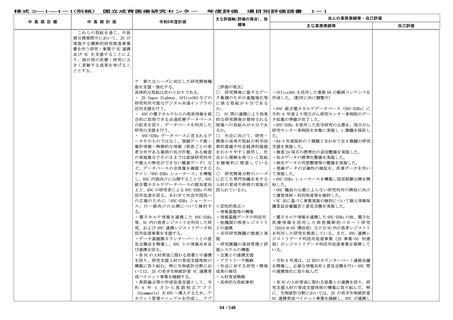

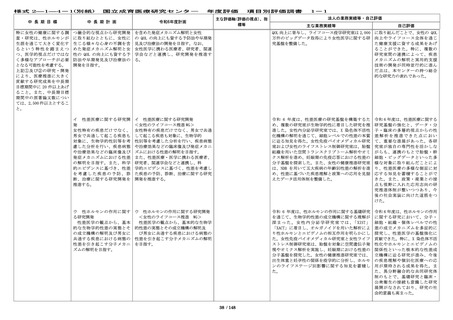

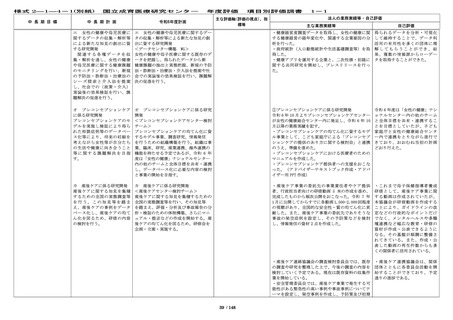

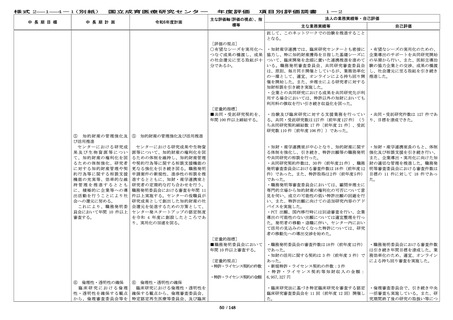

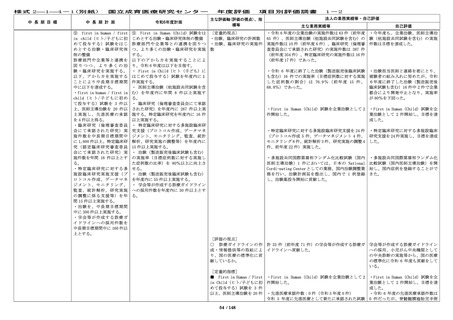

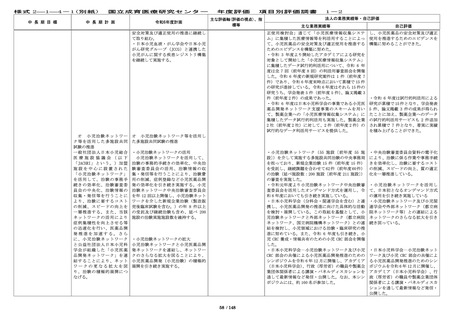

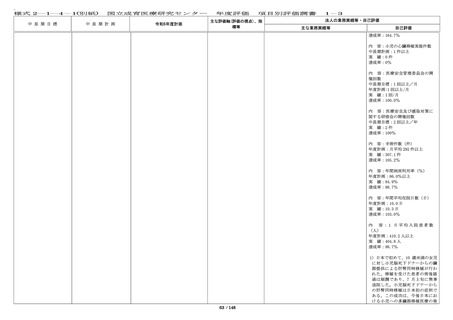

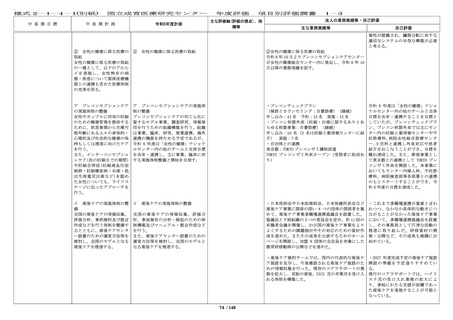

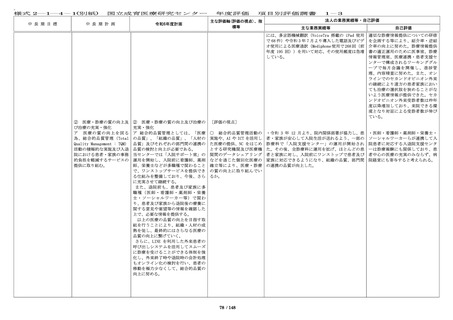

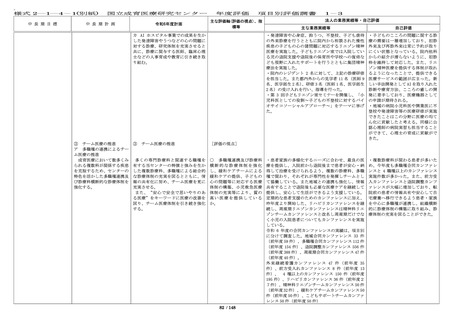

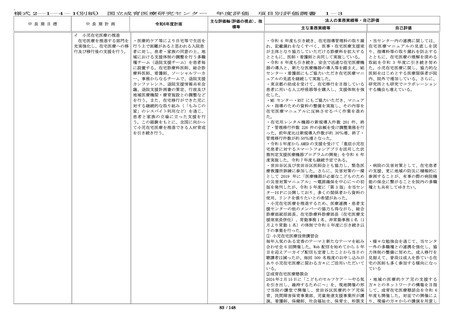

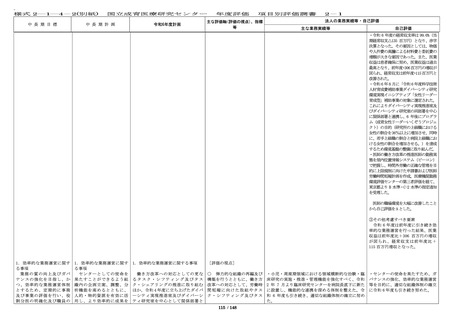

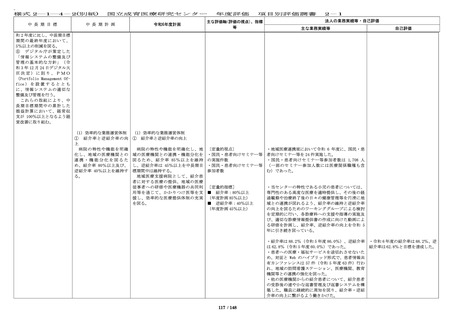

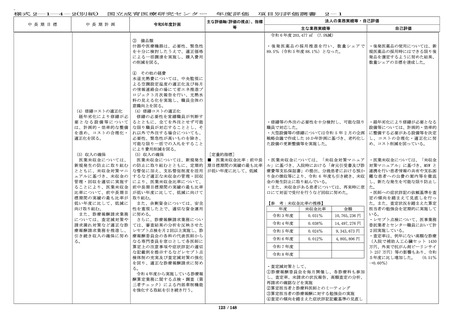

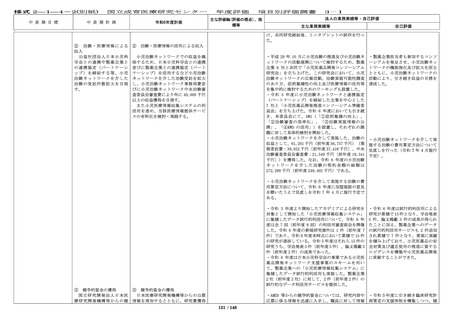

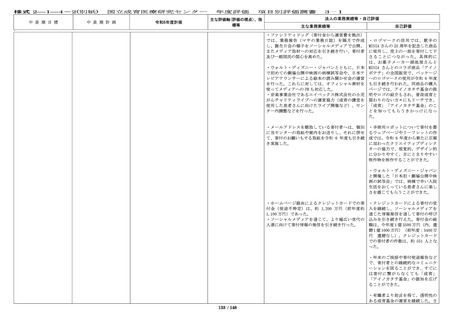

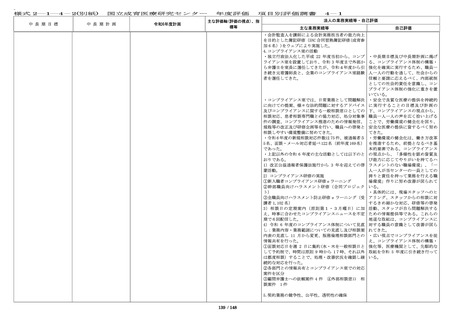

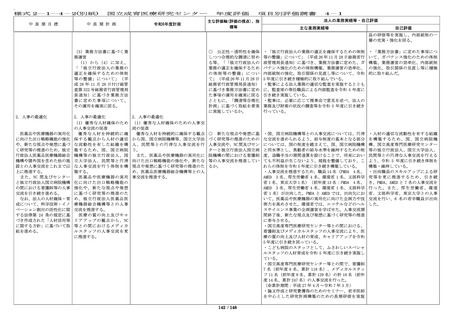

カ 産後ケアに係る研究開発

産後ケアに関する知見を集積

するための全国の実態調査等

を行う。この知見等を踏ま

え、産後ケアの事例をデータ

ベース化し、産後ケアの均て

ん化を図るため、研修の内容

の検討を行う。

カ 産後ケアに係る研究開発

<産後ケアセンター検討チーム>

産後ケアに関する知見を集積するための

全国の実態調査等を行い、その知見等

を踏まえ、評価・分析及び事故報告の分

析・検証のための体制構築、さらにマニ

ュアル・提言などの作成を開始する。産

後ケアの均てん化を図るため、研修会を

企画・立案・実施する。

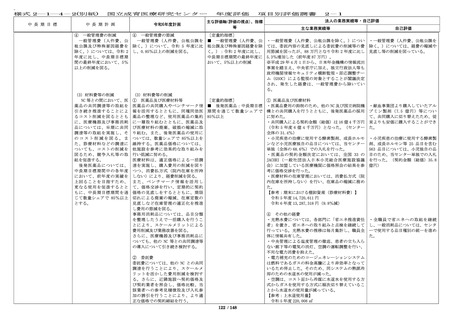

・産後ケア事業の委託先の事業責任者やケア提供

者、行政担当者向けの研修動画 5 本の作成を進め、

完成したものから順次公開をおこなった。令和 7 年

1 月に公開してからすでに各動画 1,500-2,000 回程度

の視聴があり、全国的な安全性・質の均てん化に貢

献した。また、産後ケア事業の委託先でありそうな

事故の架空症例を設定し、その予防策などを検討

し、情報発信の資材 2 点を作成した。

・これまで母子保健指導者養成

研修として、産後ケア事業に関

する動画は作成されていたが、

本協議会が研修動画を作成する

ことにより、ガイドラインの改

定などの行政的なポイントだけ

でなく、メンタルヘルスや多職

種連携など幅広な教育・研修の

資材が作成・公表できるように

なる。その基盤が順調に整備さ

れてきている。また、作成・公

表した動画の再生件数からも多

くの関係者に活用されている。

・産後ケア連絡協議会の調査検討委員会では、既存

の調査や研究を整理した上で、今後の調査の内容を

検討していく予定である。現在は既存資料の収集作

業を開始している。

・安全管理委員会では、産後ケア事業で発生する可

能性がある緊急性の高い事例や事故事例についてテ

ーマを設定し、架空事例を作成し、予防策及び初期

・産後ケア連携協議会は、関係

団体とともに各委員会活動を開

始することができており、予定

通りの進捗である。

39 / 148