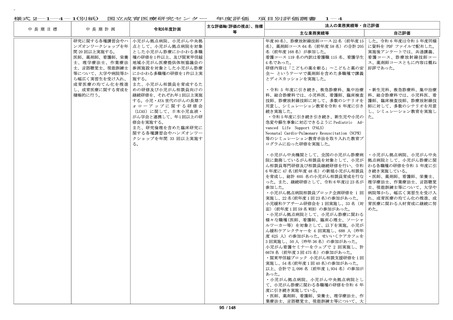

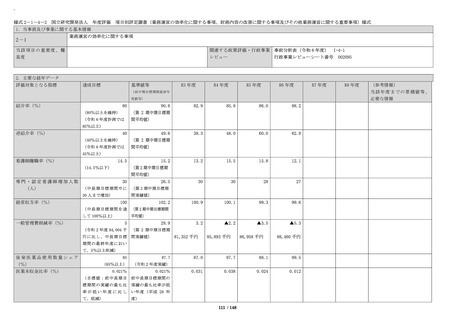

資料1‐1 令和6年度 業務実績評価書(案) (49 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59553.html |

| 出典情報 | 厚生労働省国立研究開発法人等審議会 高度専門医療研究評価部会(第40回 8/7)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

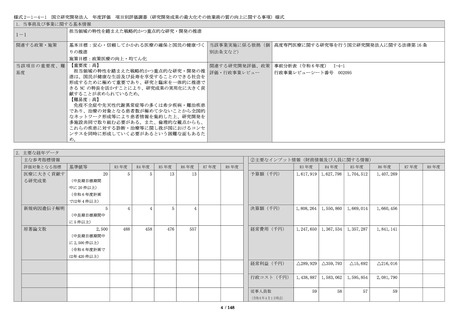

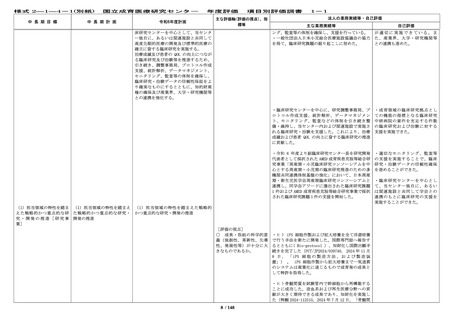

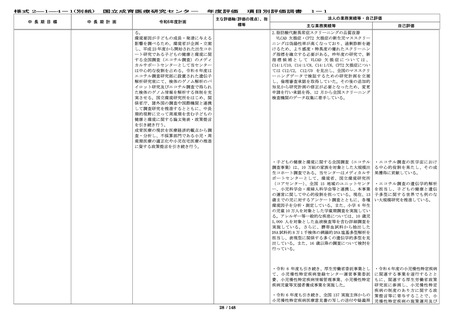

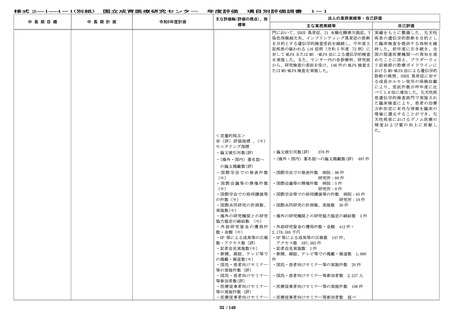

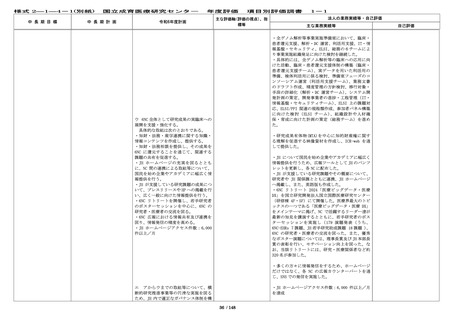

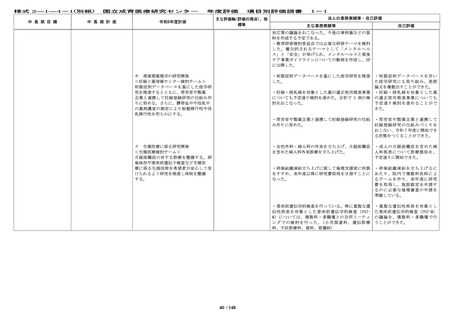

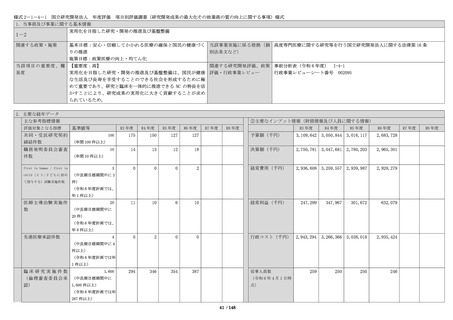

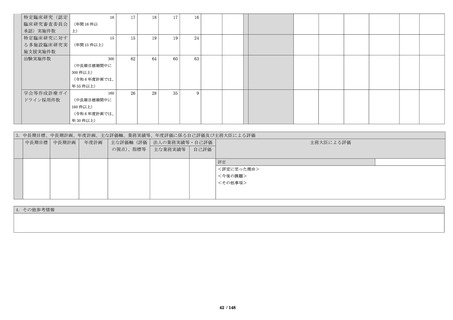

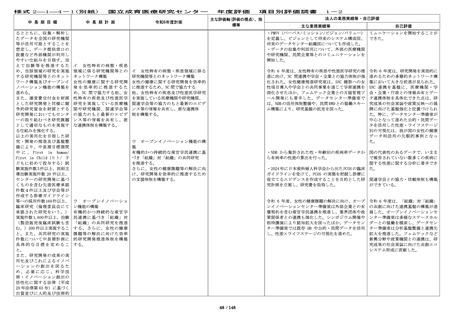

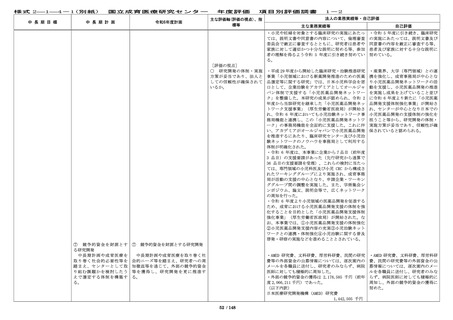

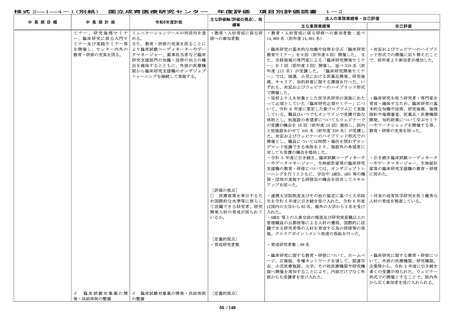

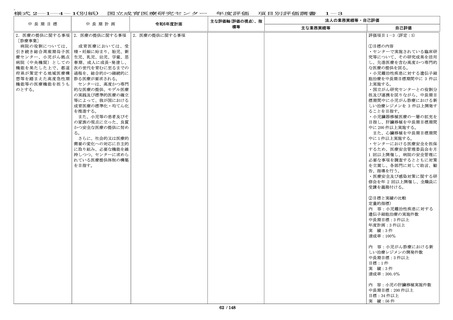

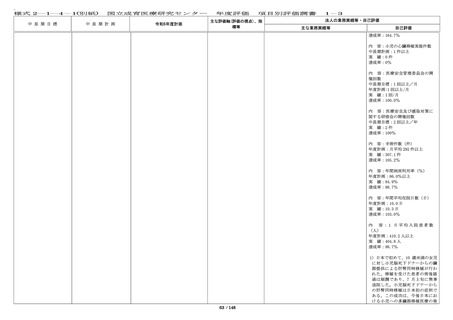

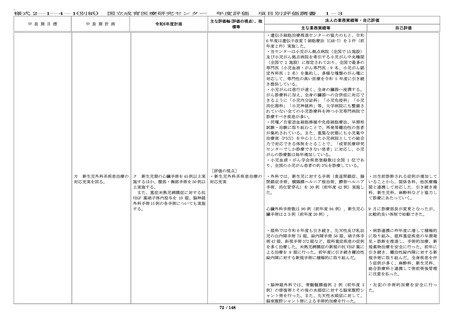

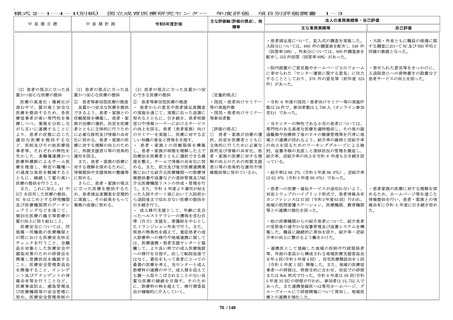

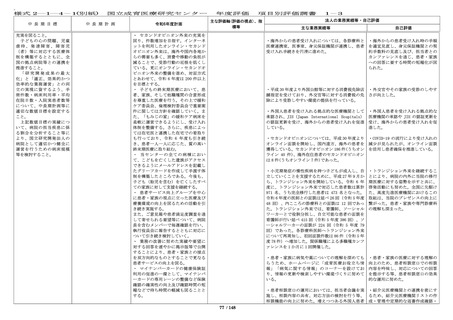

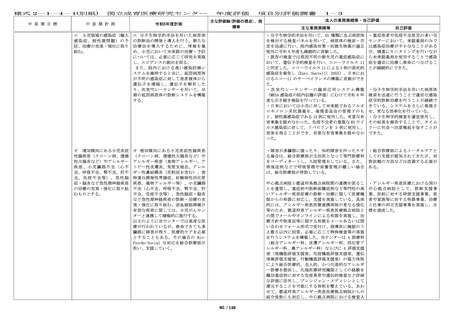

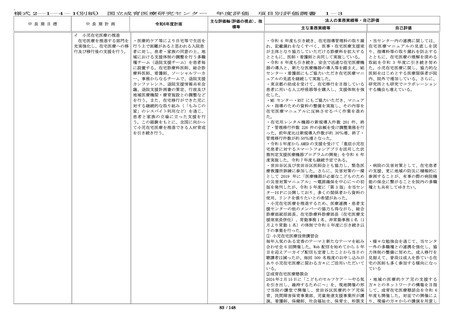

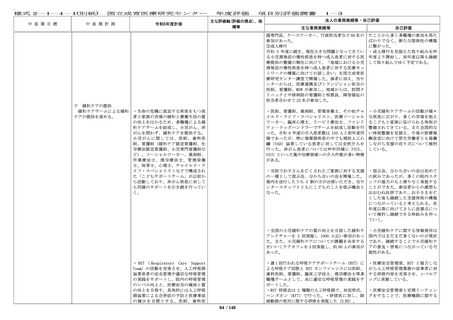

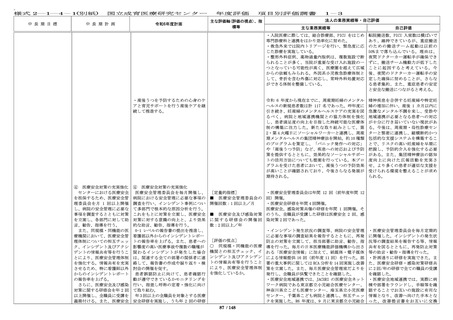

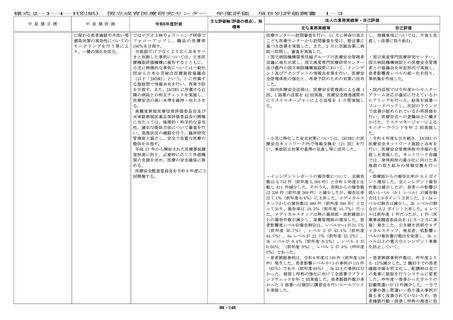

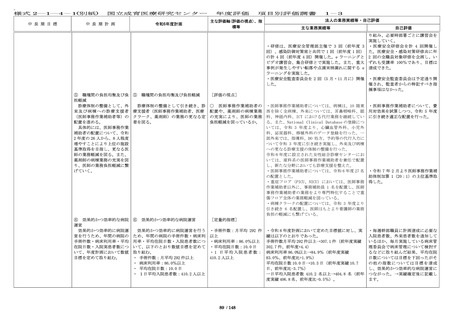

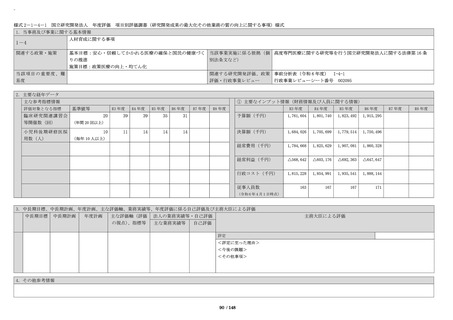

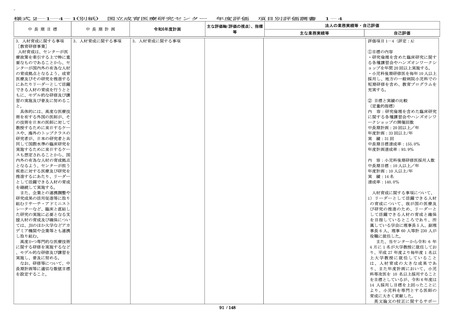

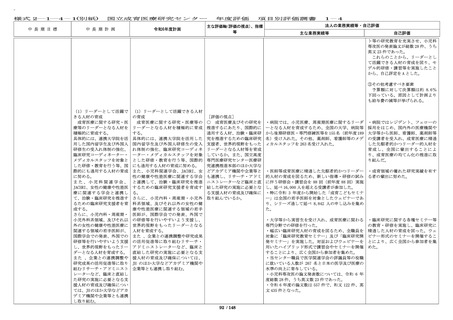

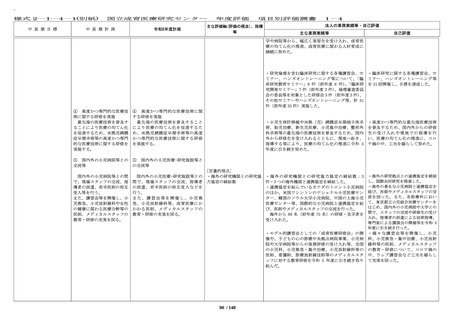

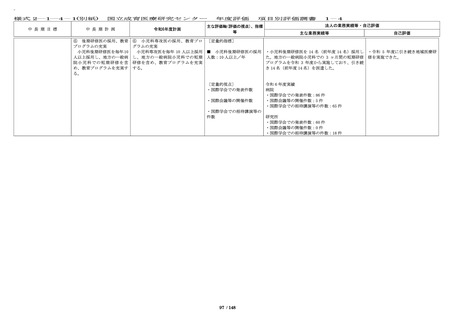

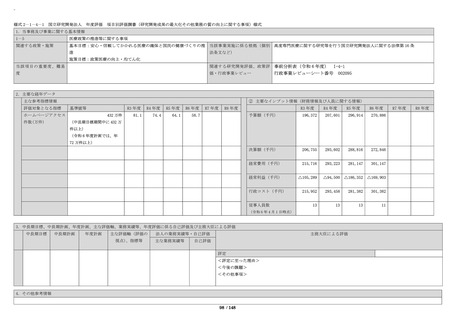

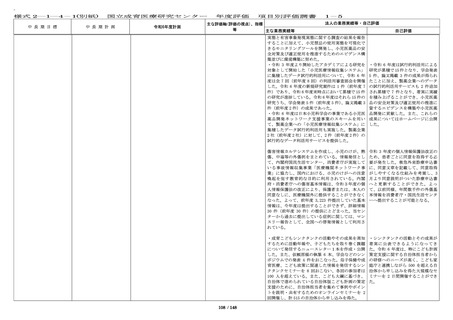

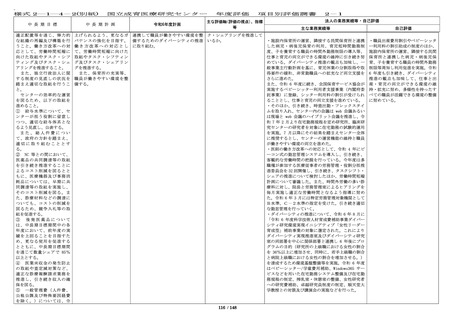

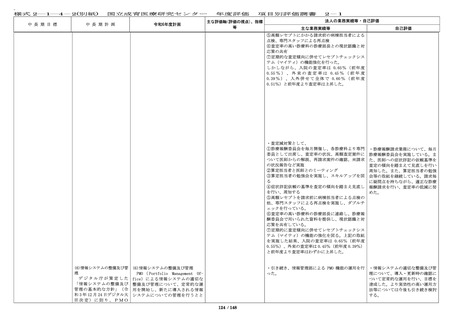

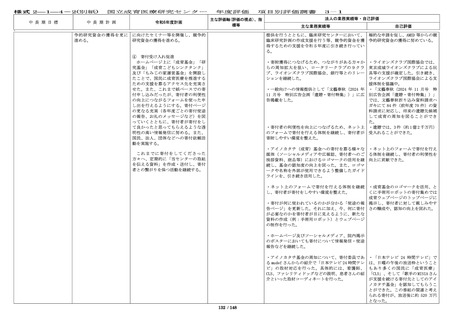

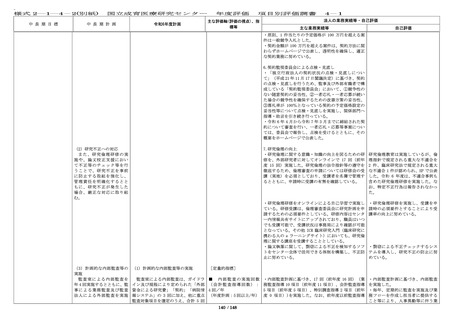

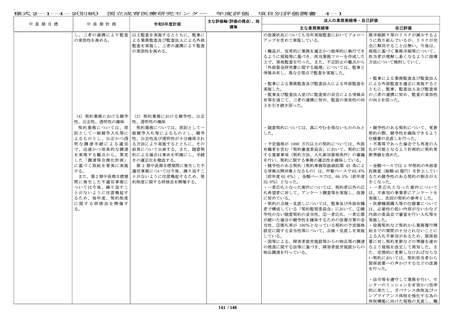

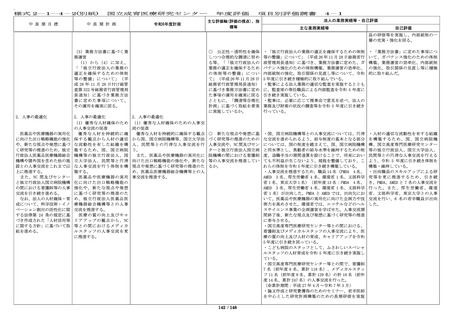

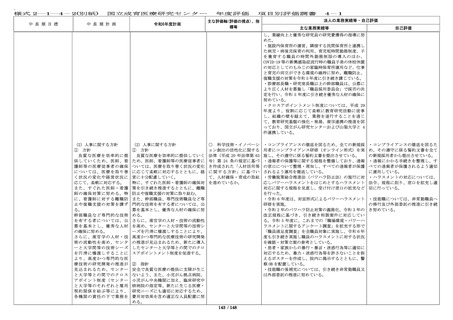

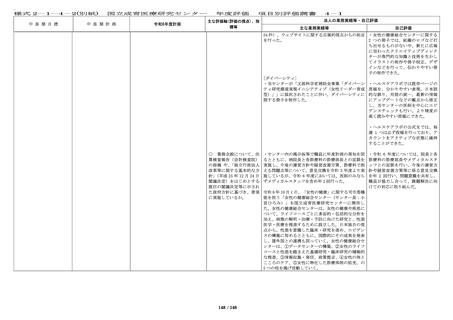

中 長 期 目 標

るとともに、収集・解析し

たデータを全国の研究機関

等が活用可能とすることを

想定し、データ提供窓口の

設置など外部機関が利用し

やすい仕組みを目指す。加

えて治験等を推進するた

め、当該領域の研究を実施

する研究機関等とのネット

ワーク構築及びオープンイ

ノベーション機能の構築を

進める。

また、運営費交付金を財源

とした研究開発と同様に競

争的研究資金を財源とする

研究開発においてもセンタ

ーの取り組むべき研究課題

として適切なものを実施す

る仕組みを強化する。

以上の実用化を目指した研

究・開発の推進及び基盤整

備により、中長期目標期間

中 に 、 First in human/

First in Child(ヒト/ 子

どもに初めて投与する)試

験実施件数 3 件以上、医師主

導治験実施件数 20 件以上、

センターの研究開発に基づ

くものを含む先進医療承認

件数4件以上及び学会等が

作成する診療ガイドライン

等への採用件数 160 件以上、

臨床研究(倫理委員会にて

承認された研究をいう。)

実施件数 1,600 件以上、治験

(製造販売後臨床試験も含

む。)300 件以上実施するこ

と。また、共同研究の実施

件数について中長期計画に

具体的な目標を定めるこ

と。

また、研究開発の成果の実

用化及びこれによるイノベ

ーションの創出を図るた

め、必要に応じ、科学技

術・イノベーション創出の

活性化に関する法律(平成

20 年法律第 63 号)に基づく

出資並びに人的及び技術的

国立成育医療研究センター

中 長 期 計 画

令和6年度計画

年度評価

項目別評価調書

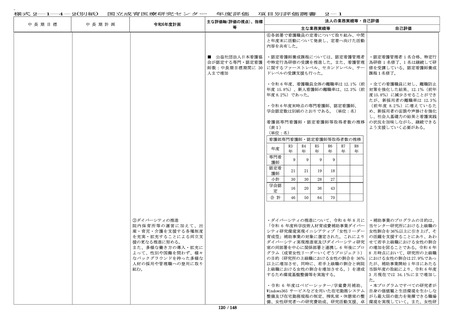

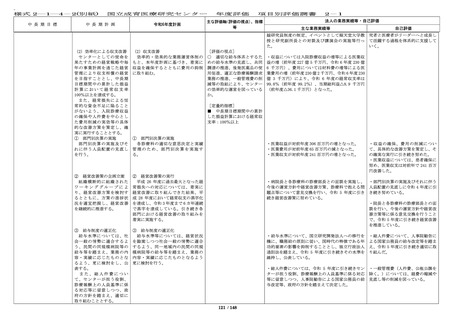

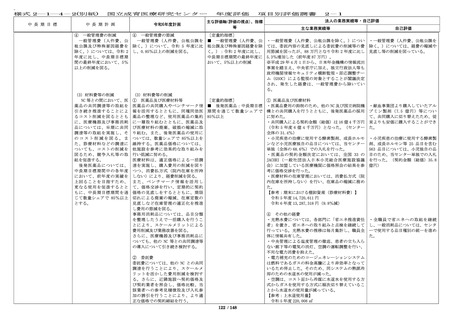

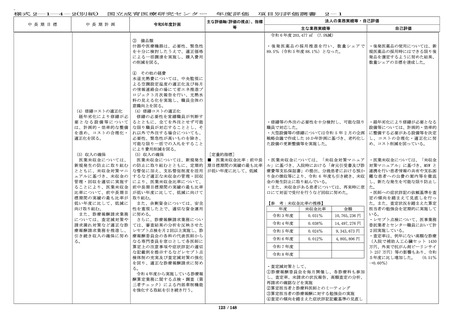

主な評価軸(評価の視点)、指

標等

1-2

法人の業務実績等・自己評価

主な業務実績等

自己評価

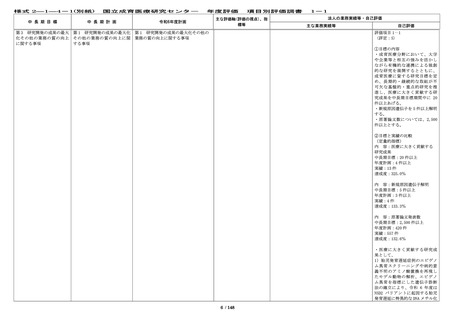

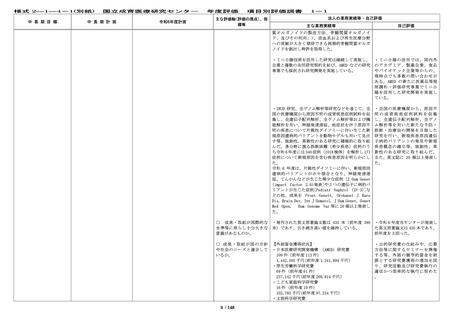

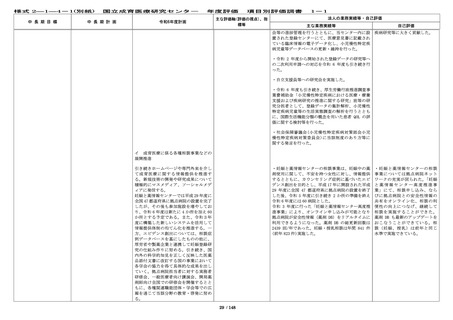

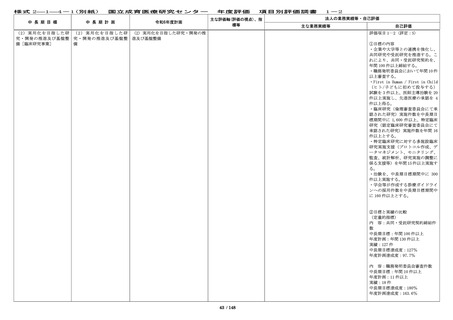

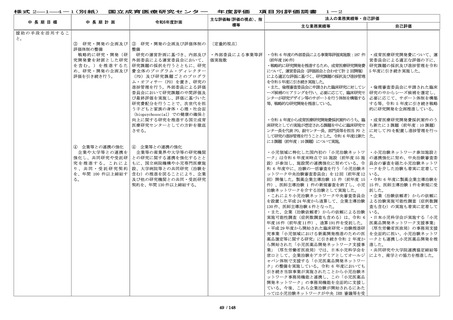

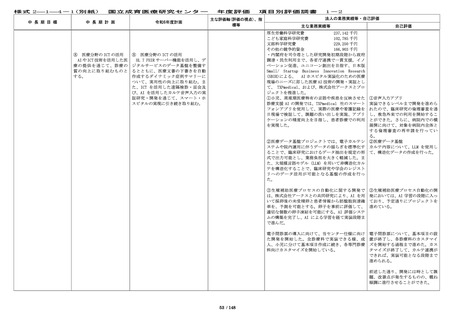

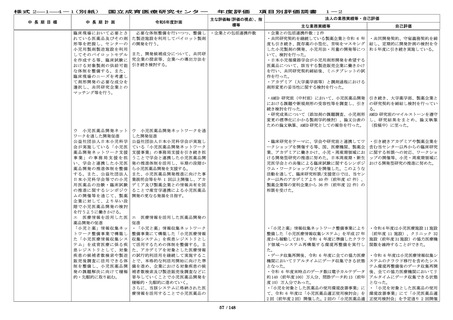

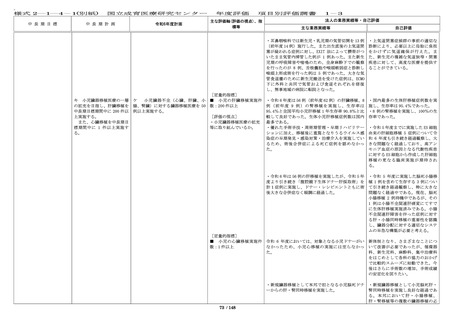

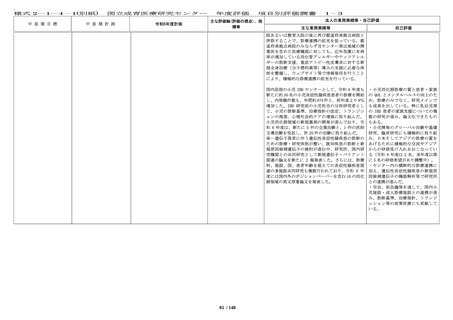

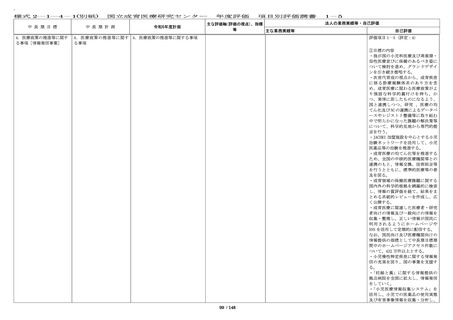

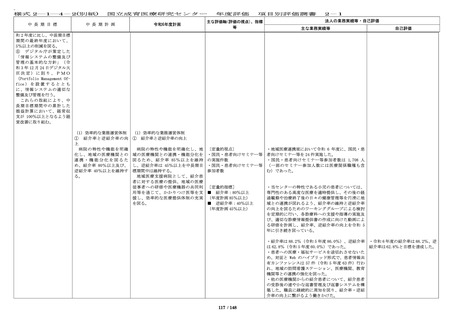

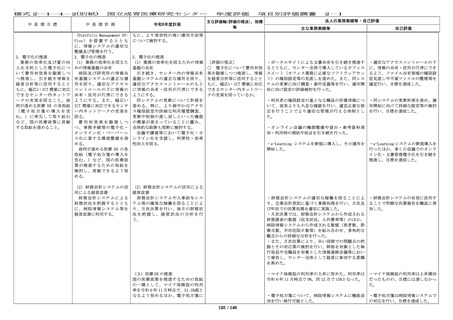

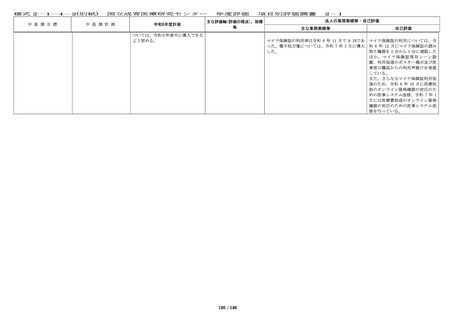

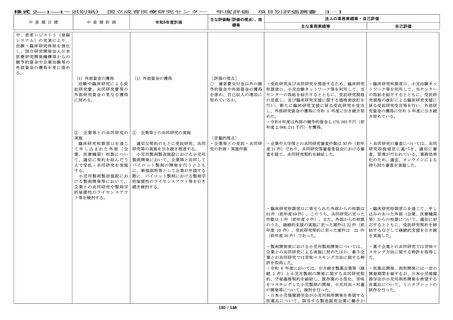

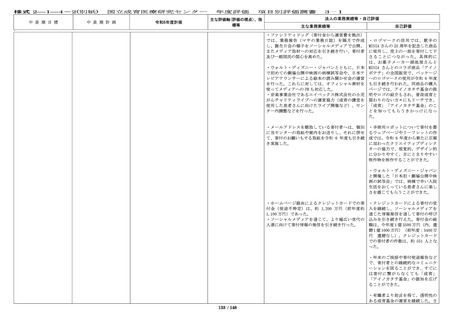

・PMVV(パーパス/ミッション/ビジョン/バリュー) ミュニケーションを開始することが

を定義し、ビジョンとして将来のシステム構成図、 できた。

将来のデータセンター組織図についても作成した。

・データの収集や利活用について、外部の医療機関

や研究機関、民間企業等とのコミュニケーションを

開始した。

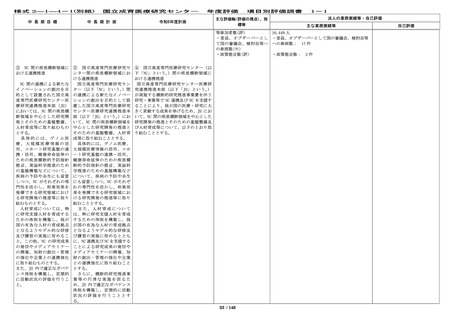

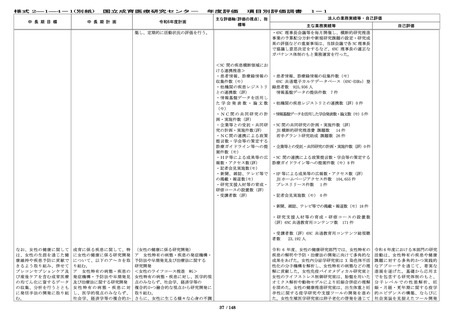

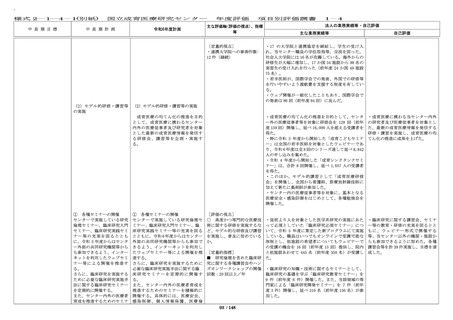

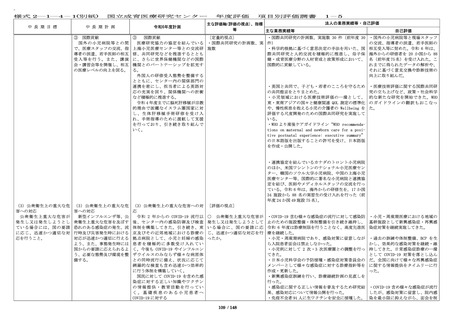

イ 女性特有の病態・疾患

領域に係る研究機関等との

ネットワーク構築

女性の健康に関する研究開

発を効率的に推進するた

め、NC 間で協力する他、女

性特有の疾患及び性差医学

研究を実施している医療機

関や研究機関、関連学会等

の協力のもと最新のエビデ

ンス等の情報を共有し、密

な連携体制を構築する。

イ 女性特有の病態・疾患領域に係る

研究機関等とのネットワーク構築

女性の健康に関する研究開発を効率的

に推進するため、NC 間で協力する

他、女性特有の疾患及び性差医学研究

を実施している医療機関や研究機関、

関連学会等の協力のもと最新のエビデ

ンス等の情報を共有し、密な連携体

制を構築する。

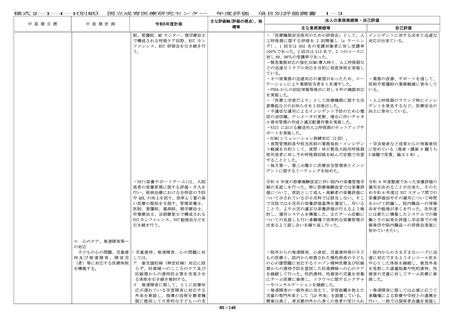

令和 6 年度は、女性特有の疾患や性差医学研究の推

進に向け、NC 間連携や学会・企業との協力体制が強

化された。女性健康推進研究室は、5NC 健診への女

性項目導入や学会との共同事業を通じて学術連携を

深化させたほか、フェムテック企業との月経管理ツ

ール開発にも着手した。データセンター準備室で

は、NDB の活用体制整備や、民間 RWD との協働スキー

ム構築により、研究基盤の拡充を図った。

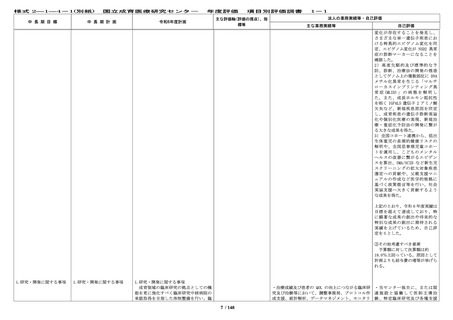

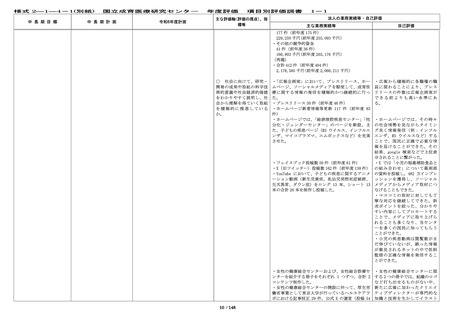

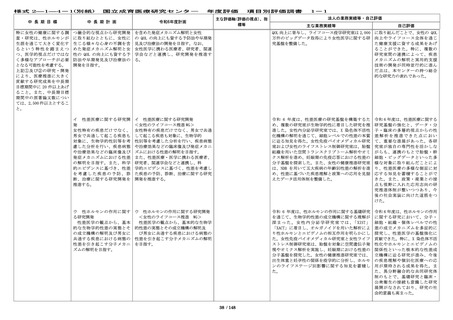

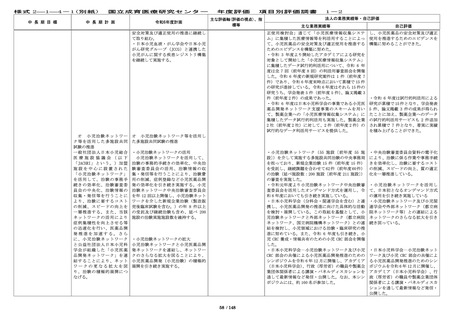

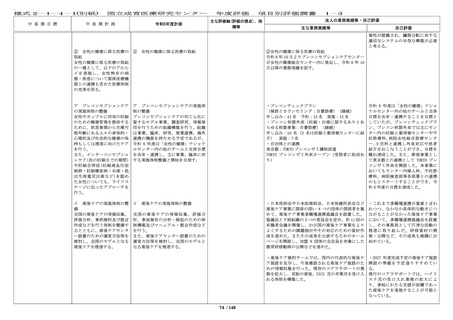

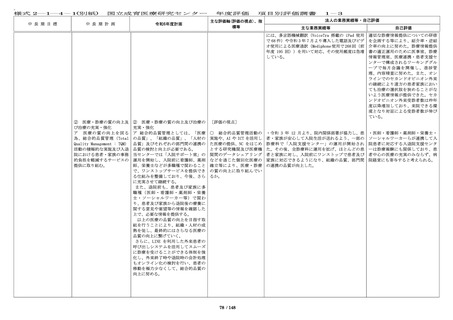

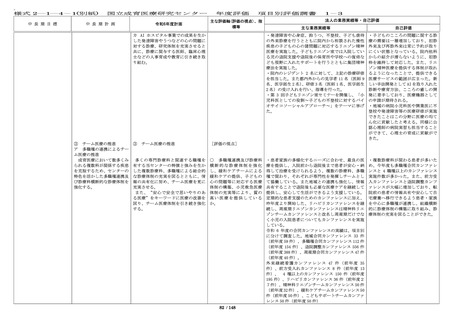

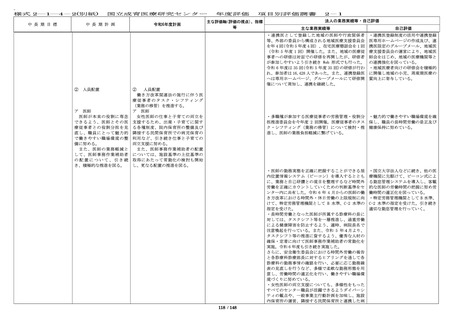

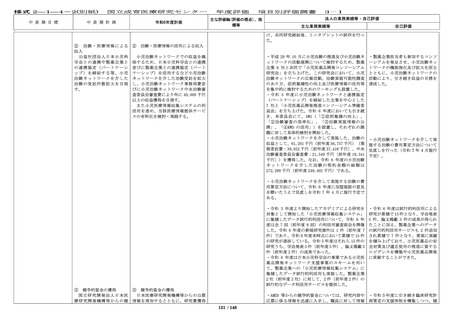

ウ オープンイノベーション機能の構

築

有機的かつ持続的な産官学民連携に基

づき「組織」対「組織」の共同研究

を推進する。

さらに、女性の健康課題等の解決に向

け、研究開発を効率的に推進するため

の支援体制を構築する。

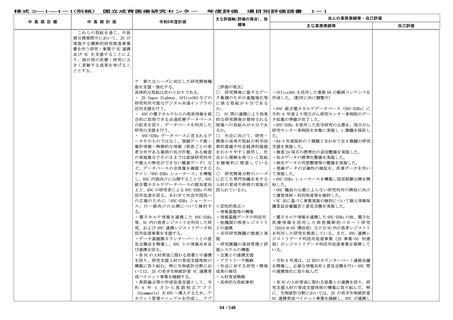

令和 6 年度は、研究開発を実効的に

進めるための多層的ネットワーク構

築において大きな前進が見られた。

5NC 連携を 基盤に 、医療 機関・ 学

会・企業・行政との情報共有とデー

タ連携体制を具体化できた点は、研

究成果の社会実装や政策反映への展

開に向けた基盤強化と位置づけられ

た。特に、データセンター準備室が

中心となって進めた公的・民間デー

タを活用した性差・ライフステージ

別の可視化は、我が国の女性の健康

データ利活用の先駆的事例となっ

た。

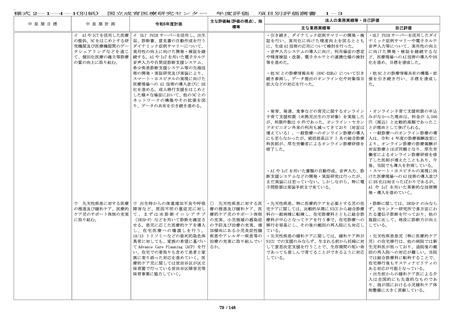

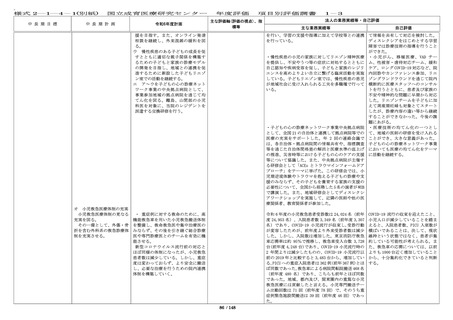

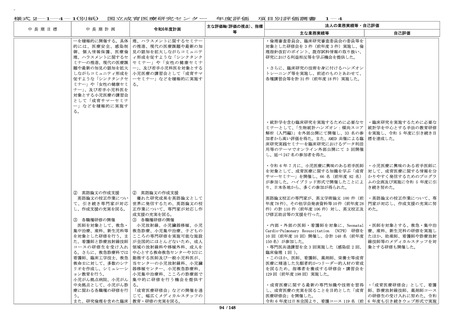

・NDB から集計された性・年齢別の疾病率データか 国の代表性のあるデータで、いまま

ら有病率の性差の算出を行った。

で報告されていない数多くの疾病に

関する性差に関する分析に着手でき

・2024 年に日本産科婦人科学会から出た PCOS の臨床 た。

ガイドラインを受けて、PCOS の実態を把握し診療に

役立てるエビデンスを作成することを目的とした研 関連学会との協力・信頼体制も構築

究計画を立案し、研究費を取得した。

ができている。

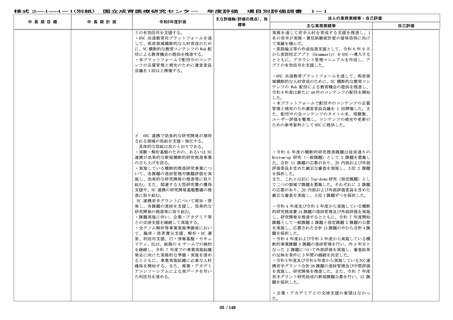

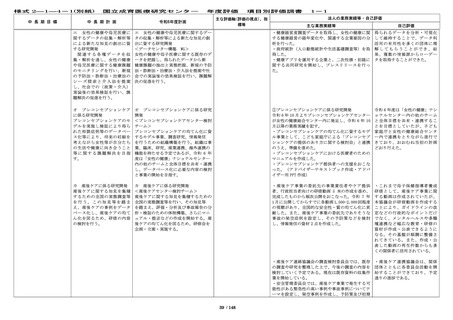

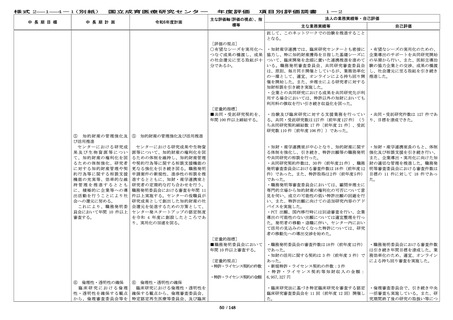

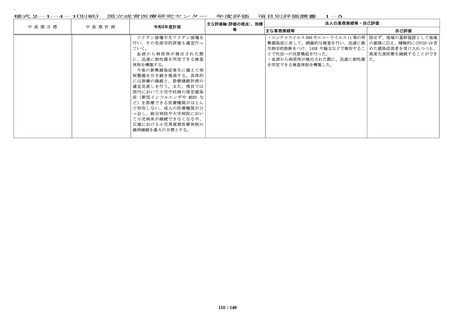

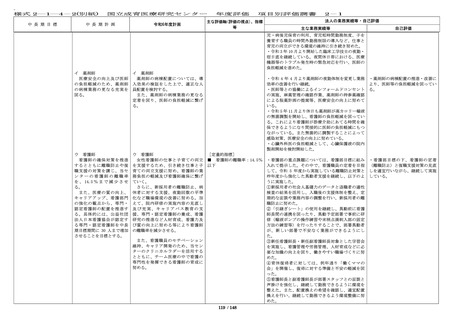

ウ オープンイノベーショ

ン機能の構築

有機的かつ持続的な産官学

民連携に基づき「組織」対

「組織」の共同研究を推進

する。さらに、女性の健康

課題等の解決に向けた効率

的研究開発推進体制を構築

する。

令和 6 年度、女性の健康課題の解決に向け、オープ

ンイノベーションセンター準備室は外部企業との有

償契約を含む産官学民連携を推進し、業界団体や政

策関係者との連携も強化した。シンポジウム開催や

招待講演により認知拡大を図ったほか、データセン

ター準備室では既存 DB や公的・民間データを活用

し、性差×ライフステージの可視化を進めた。

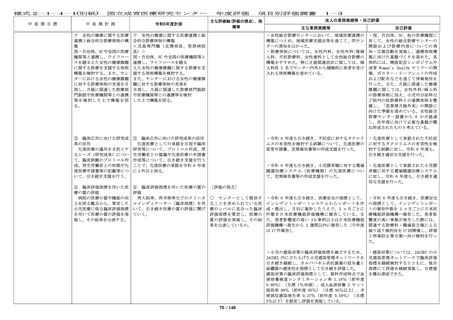

48 / 148

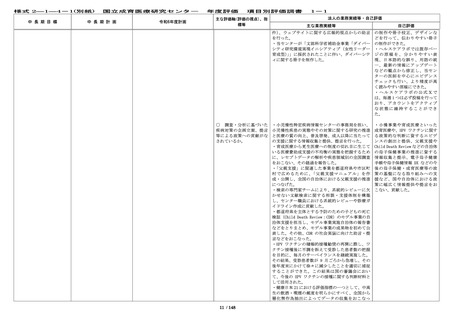

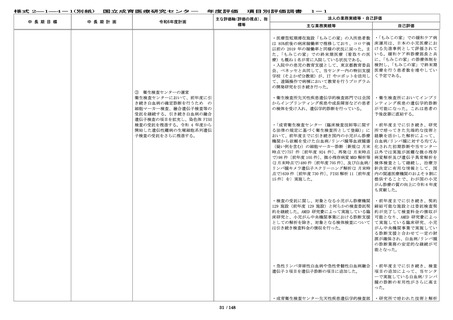

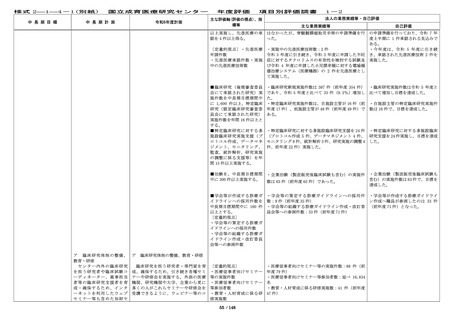

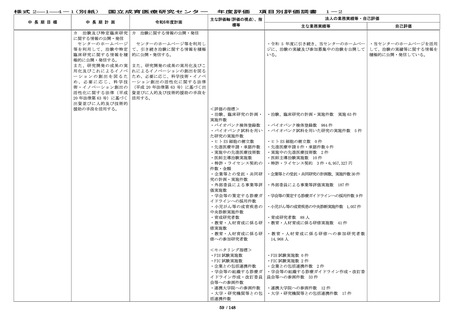

令和 6 年度は、「組織」対「組織」

の共創に向けた連携基盤の構築が進

展した。オープンイノベーションセ

ンター準備室は多様なステークホル

ダーとの協働を模索し、データセン

ター準備室は分析基盤整備と連携先

拡大を推進した。フェムテックなど

新興分野や政策機関との連携は、研

究成果の社会実装に向けた共創エコ

システム形成に貢献した。