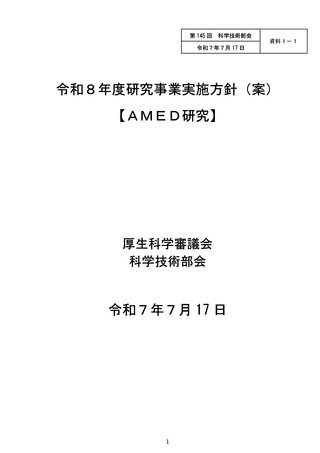

【資料1-1】令和8年度研究事業実施方針(AMED研究)(案) (69 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59644.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第145回 7/16)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

て患者の QOL 向上が期待される。

【課題名】希少難治性疾患における、ゲノムデータの利活用を介した病態解明研究およ

び創薬シーズ探索研究

【概要】希少難治性疾患の多くは遺伝性疾患であり、いまだ多くの疾患の病態が不明で

ある。そのため、希少難治性疾患の創薬研究にはトランスレーショナル・リサーチが

必須であり、「創薬力の向上により国民に最新の医薬品を迅速に届けるための構想会

議」の提言に基づき、ゲノムデータを起点とする病態解明研究を通した、診断法や治

療法の新規開発を推進する。

【成果の活用】ゲノムデータを起点とする様々な病態解明研究を通して、診断法や治療

法の新規開発が促進される。

【課題名】N-of-1 遺伝子に関わる疾患の病態解明に基づく創薬標的の創出

【概要】N-of-1 遺伝子の病因性解明のために様々なモデル動物を用いた研究が行われ

ているが、使用している動物での表現系ではヒトへの外挿が十分ではなく、ヒトにお

ける疾患と原因遺伝子との関係は十分に解明されていない。本研究では、N-of-1 疾患

の治療を目指した、創薬標的を創出することを目的に、N-of-1 疾患の病態解明を実施

する。

【成果の活用】N-of-1 疾患の病態の解明が進み、治療に結びつく創薬標的を創出し、治

療に向けた研究開発の足がかりとする。

【課題名】希少難治性疾患のバイオマーカー確立研究

【概要】希少難治性疾患のバイオマーカーの確立については、その疾患特性からの困難

さ、評価の煩雑さ、各種判定への感度の低さ、治療選択・予後予測や薬効評価への活

用可能性の低さなどの課題を抱えている。近年バイオマーカー候補物の探索は進んで

いるが、リアルワールドで検証できている事例は少ない。本研究では、既に抽出した

バイオマーカー候補物を対象として、実際の有用性の検証、メカニズムの解明、およ

び既存の疾患レジストリ等と連携した前向き研究の実施体制の構築を行う。診療もし

くは創薬研究に実装可能なバイオマーカーを特定し、医療現場に還元する出口戦略を

策定する。

【成果の活用】これまで客観的な評価が困難であった疾患、病期、症状などについても、

評価指標系が確立され、診療の質向上や実用化研究の加速が期待される。

【課題名】希少難治性疾患に対する新規モダリティ医薬品の治験準備(仮題)

【概要】

「創薬力の向上により国民に最新の医薬品を迅速に届けるための構想会議」に

おいて、我が国のドラッグ・ロスが、希少難治性疾患の新規モダリティ医薬品を中心

に指摘されている。これらの医薬品の製造は、非臨床試験の段階から高額な製造費を

必要とすることに加え、特に当該疾患領域においては、市場規模の小ささなども影響

し、製薬企業が開発を躊躇する傾向が顕著である。この状況を打破するため、希少難

治性疾患に対する新規モダリティの治験準備段階の支援を強化した公募を行う。この

研究支援を通じ、研究開発におけるボトルネックの解消を目指す。

【成果の活用】新規モダリティ医薬品の研究開発における治験段階への円滑な移行を促

進し、ドラッグ・ロス解消に貢献する。

69