令和8年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 (68 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokan/ |

| 出典情報 | 令和8年度厚生労働省予算概算要求の主要事項(8/26)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

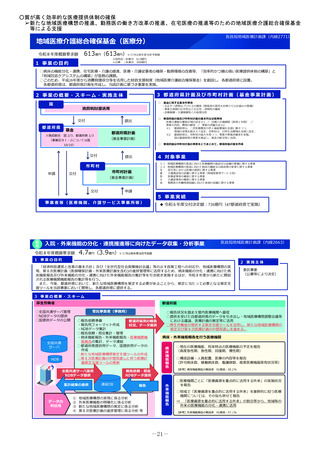

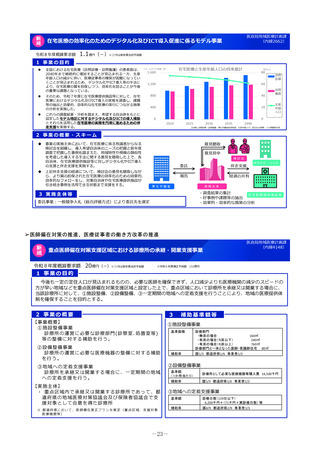

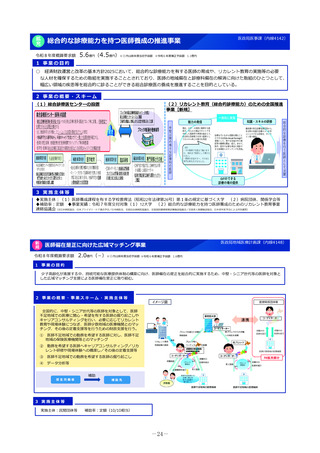

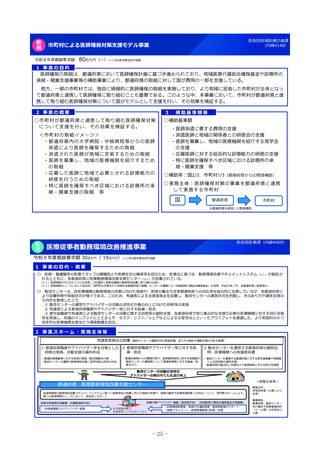

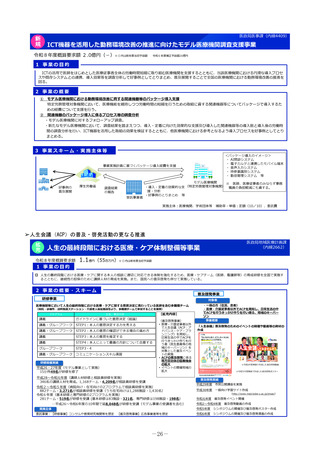

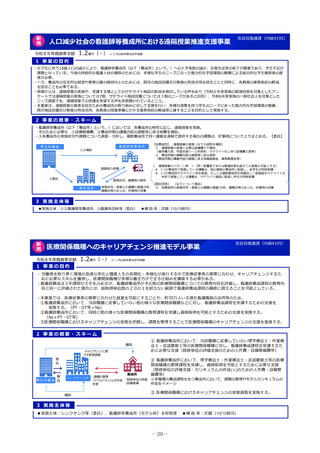

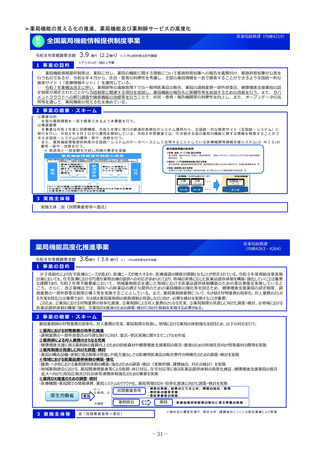

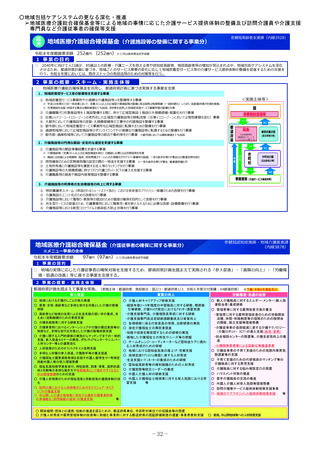

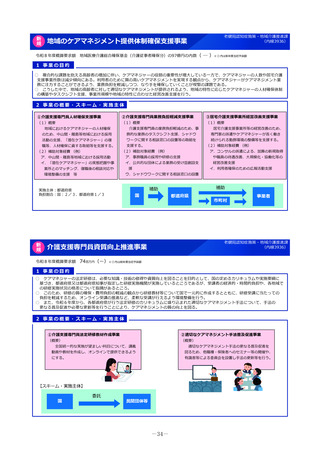

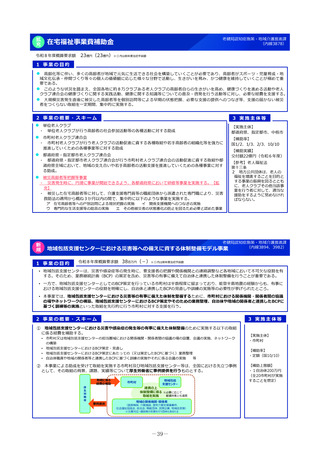

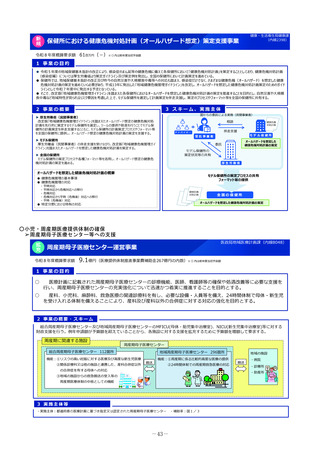

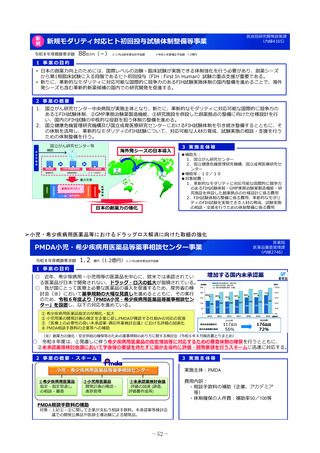

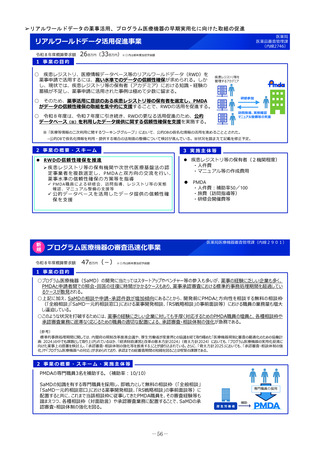

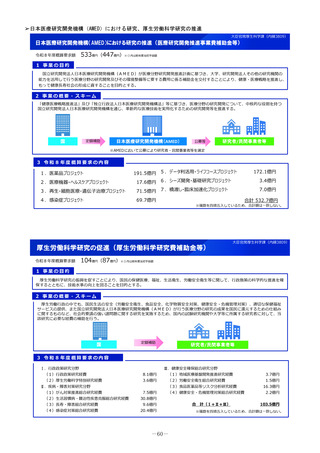

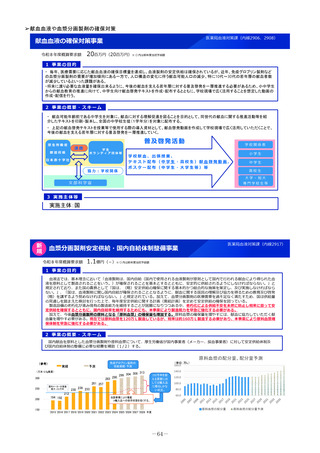

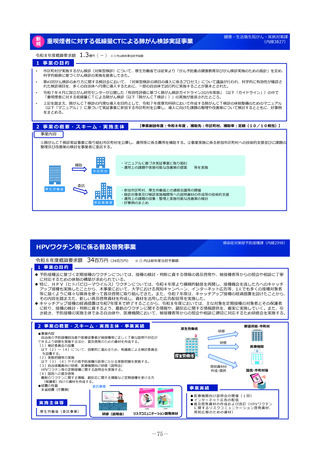

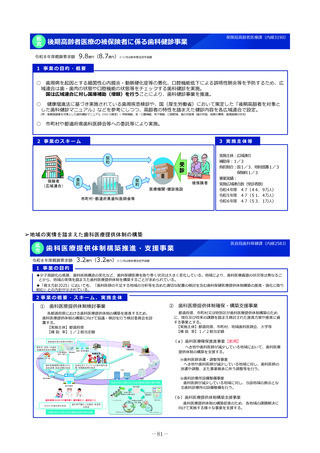

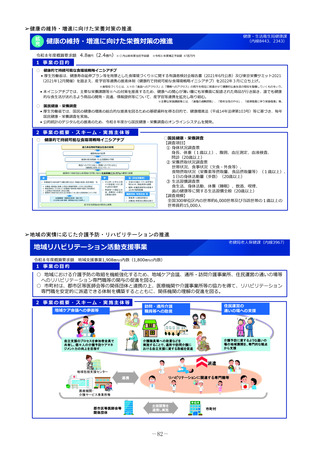

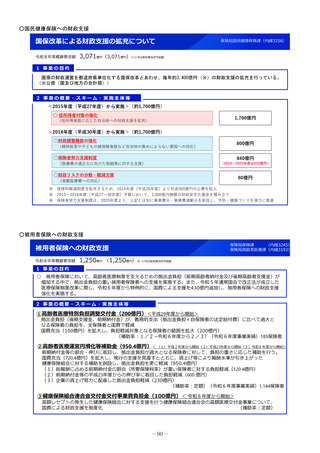

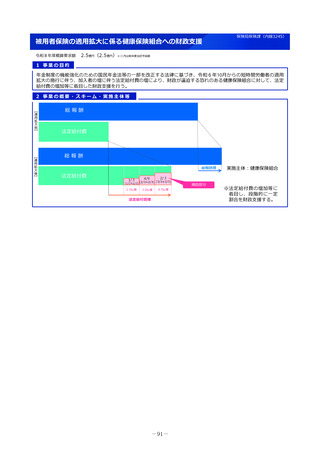

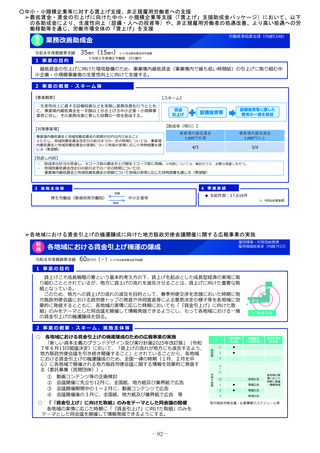

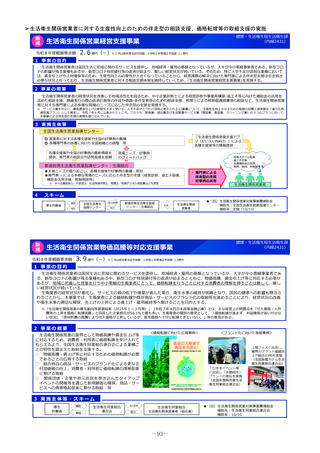

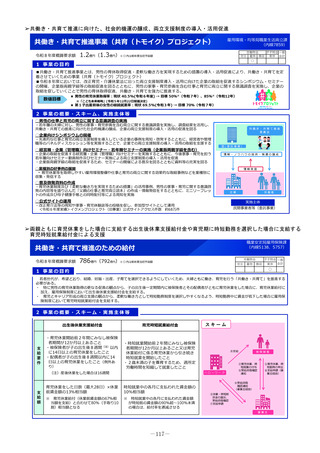

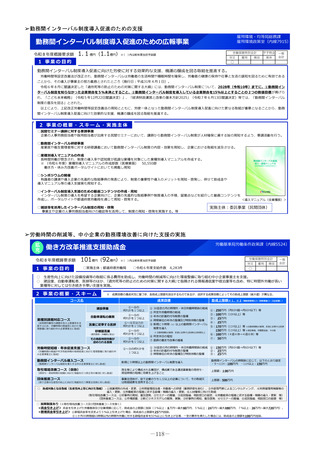

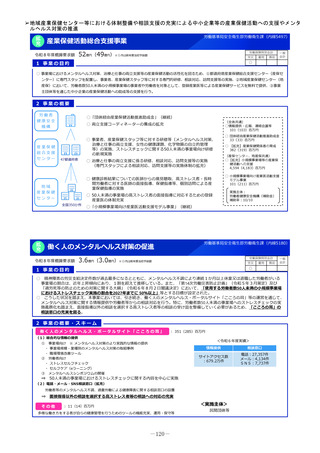

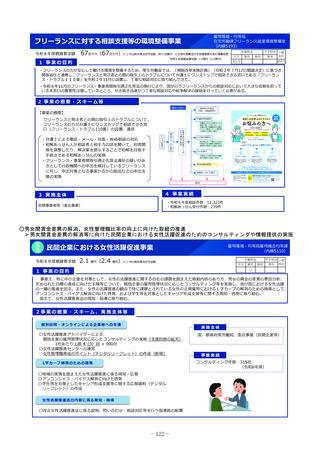

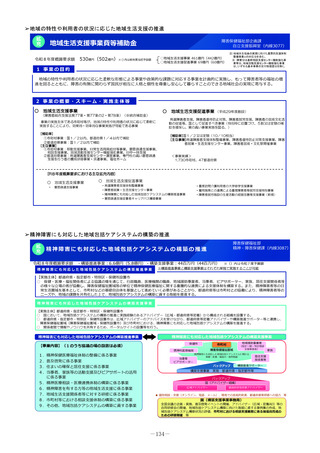

➢薬剤師等を活用した市販薬の濫用防止対策の推進

医薬局医薬安全対策課(内線2757、2752)

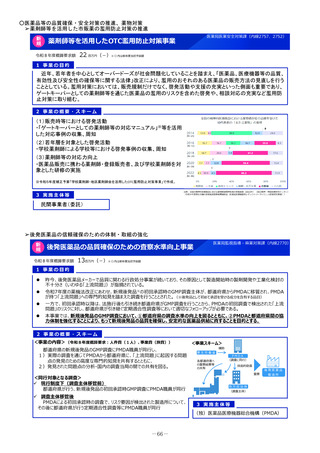

薬剤師等を活用したOTC濫用防止対策事業

令和8年度概算要求額

22 百万円(-)※()内は前年度当初予算額

1 事業の目的

近年、若年者を中心としてオーバードーズが社会問題化していることを踏まえ、「医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関する法律」改正により、濫用のおそれのある医薬品の販売方法の見直しを行う

こととしている。濫用対策においては、販売規制だけでなく、啓発活動や支援の充実といった側面も重要であり、

ゲートキーパーとしての薬剤師等を通じた医薬品の濫用のリスクを含めた啓発や、相談対応の充実など濫用防

止対策に取り組む。

2 事業の概要・スキーム

(1)販売時等における啓発活動

・「ゲートキーパーとしての薬剤師等の対応マニュアル」※等を活用

した対応事例の収集、周知

(2)若年層を対象とした啓発活動

・学校薬剤師による学校等における啓発事例の収集、周知

(3)薬剤師等の対応力向上

・医薬品販売に携わる薬剤師・登録販売者、及び学校薬剤師を対

象とした研修の実施

※令和5年度補正予算「学校薬剤師・地区薬剤師会を活用したOTC濫用防止対策事業」で作成。

出典:全国の精神科医療施設における薬物関連精神疾患の実態調査(2022年) (国立精神・神経医療研究センター)

(令和4年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(医薬品医療機器等レギュラトリ-サイエンス政策研究事業))

3 実施主体等

民間事業者(委託)

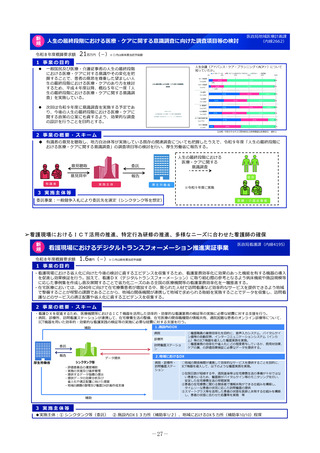

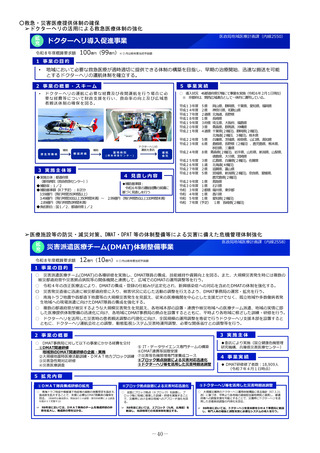

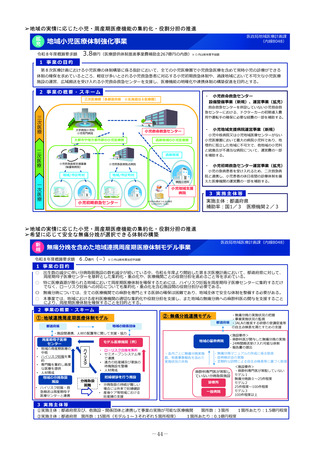

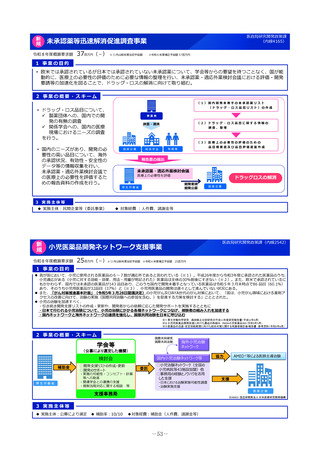

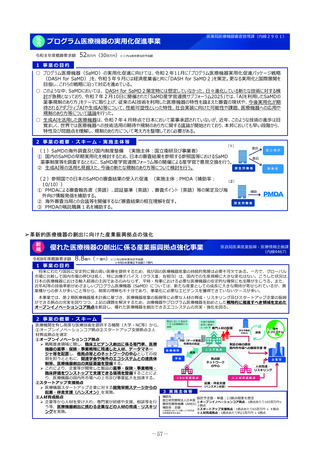

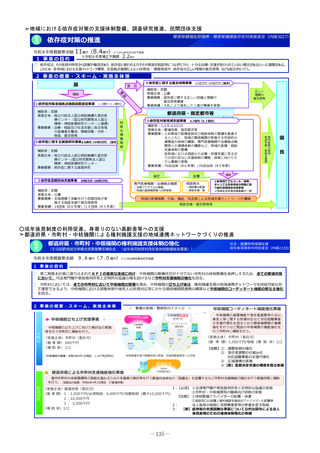

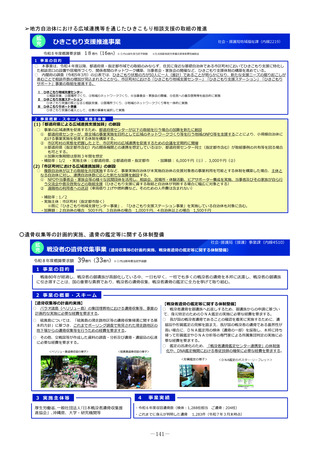

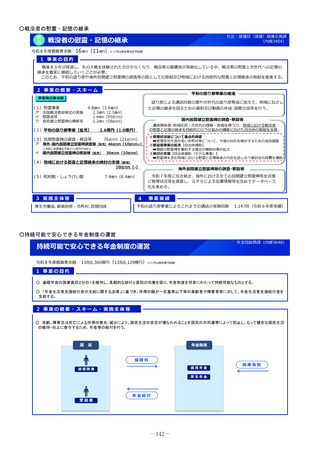

➢後発医薬品の信頼確保のための体制・取組の強化

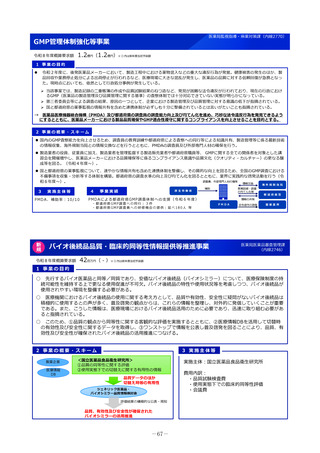

後発医薬品の品質確保のための査察水準向上事業

令和8年度概算要求額

医薬局監視指導・麻薬対策課(内線2770)

13百万円(-)※()内は前年度当初予算額

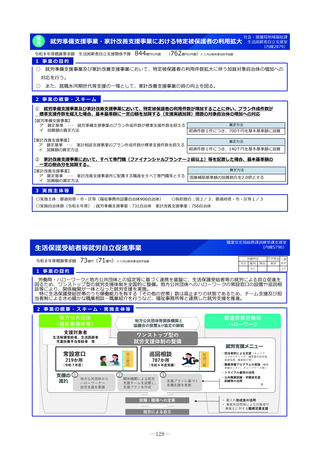

1 事業の目的

昨今、後発医薬品メーカーで品質に関わる行政処分事案が続いており、その原因として製造開始時の製剤開発や工業化検討の

不十分さ(いわゆる「上流問題」)が指摘されている。

令和7年度の薬機法改正にあわせ、新規後発品※の初回承認時のGMP調査主体が、都道府県からPMDAに移管され、PMDA

が持つ「上流問題」への専門的知見を踏まえた調査を行うこととされた。(※後発品として初めて承認を受ける成分を含有する品目)

一方で、初回承認時以降は、法施行後も引き続き都道府県がGMP調査を行うことから、PMDAの初回調査で検出された「上流

問題」のリスクに対し、都道府県が引き継ぐ定期適合性調査等において適切なフォローアップが必要である。

本事業では、新規後発品のGMP調査において、①都道府県の調査水準の向上を図るとともに、②PMDAと都道府県間の協

力体制を強化することにより、もって新規後発品の品質を確保し、安定的な医薬品供給に資することを目的とする。

2 事業の概要・スキーム

<事業の内容>(令和8年度概算要求:人件費(1人)、事業費(旅費))

都道府県の新規後発品のGMP調査にPMDA職員が同行し、

1)実際の調査を通じてPMDAから都道府県に、「上流問題」に起因する問題

点の発見のための高度な専門的知見を共有するとともに、

2)発見された問題点の分析・国内の調査当局の間での共有を図る。

<同行対象となる調査>

現行制度下(調査主体移管前)

都道府県が行う、新規後発品の初回承認時GMP調査にPMDA職員が同行

調査主体移管後

PMDAによる初回承認時の調査で、リスク要因が検出された製造所について、

その後に都道府県が行う定期適合性調査等にPMDA職員が同行

-66-

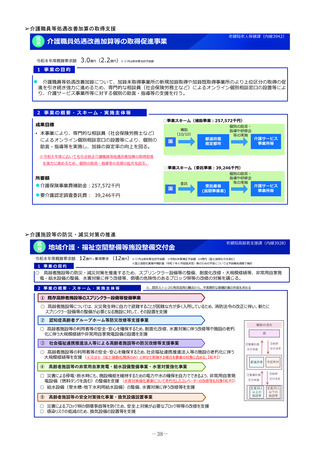

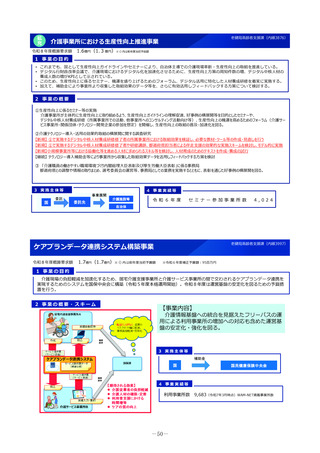

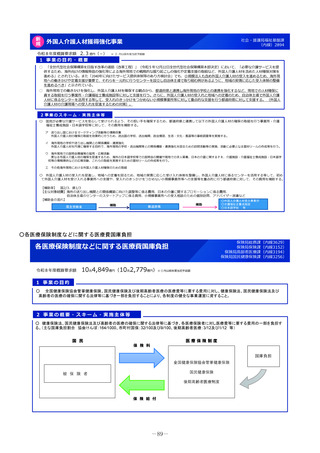

<事業スキーム>

厚生労働省

各都道府県へ

の査察結果等

の共有

補助

PMDA

(調査に同行)

技術的助言

査察

後発医薬品

製造所

地方自治体

(調査主体)

3 実施主体等

(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)