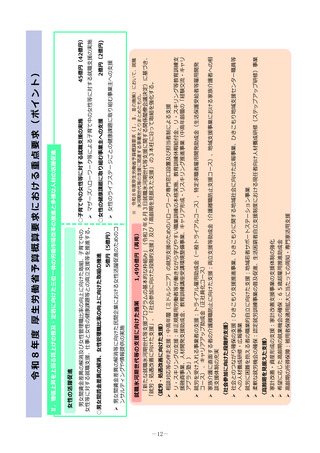

令和8年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 (46 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokan/ |

| 出典情報 | 令和8年度厚生労働省予算概算要求の主要事項(8/26)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

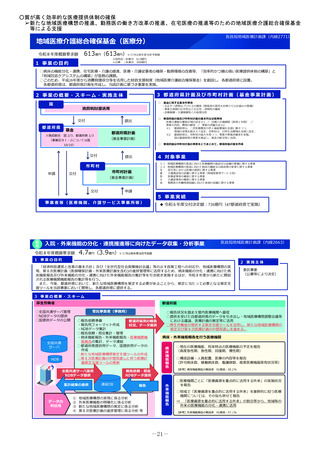

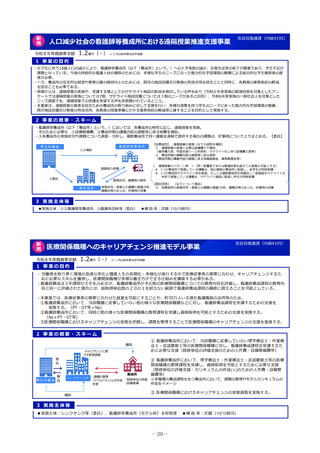

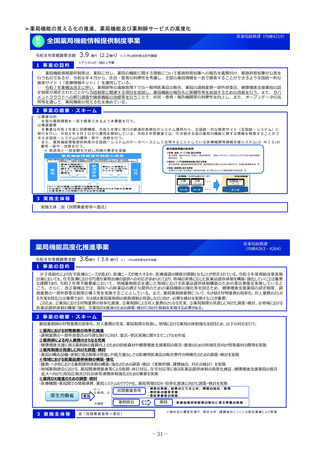

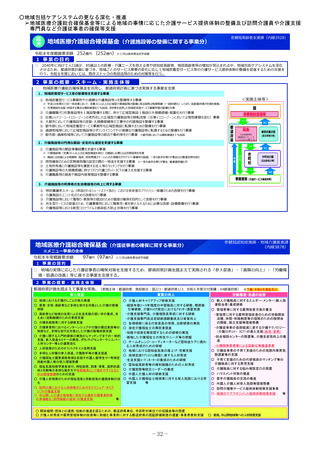

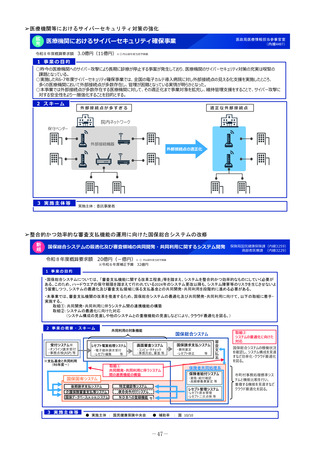

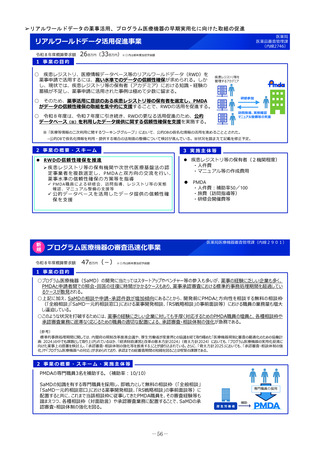

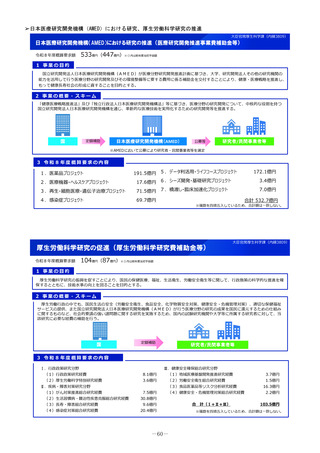

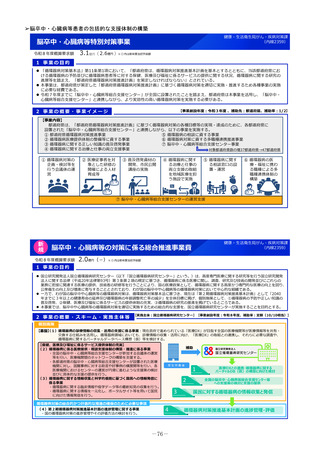

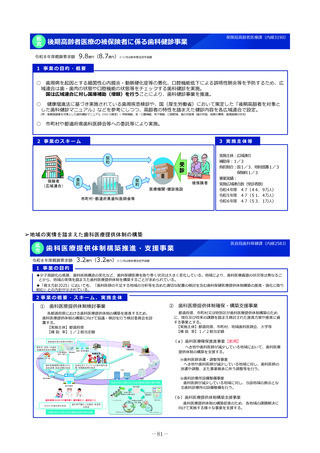

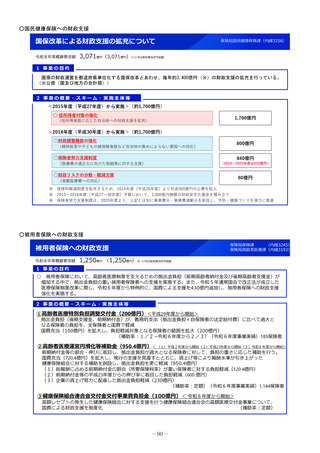

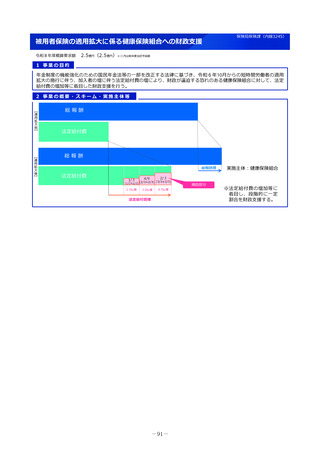

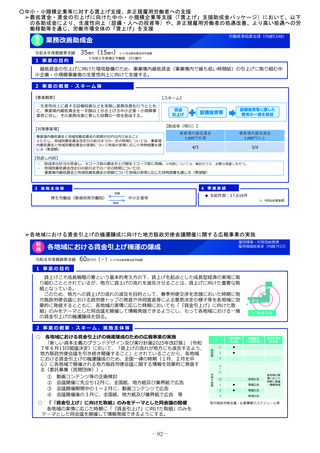

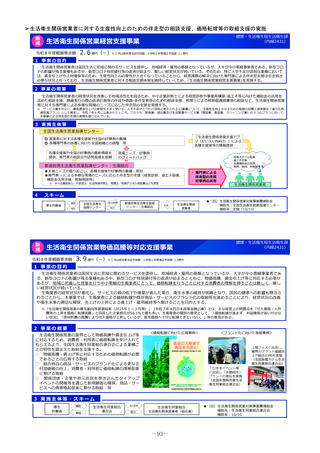

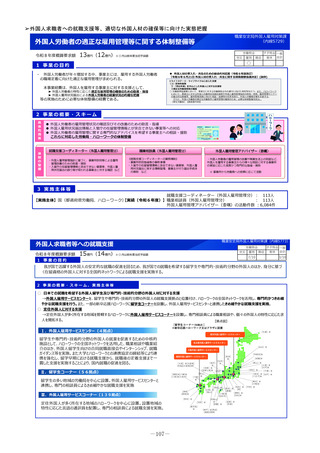

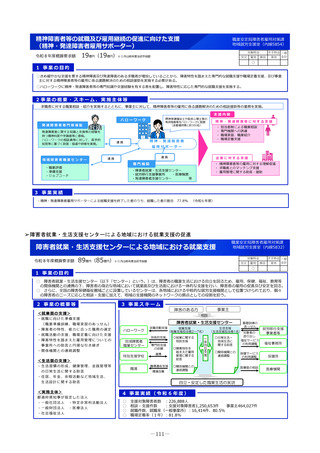

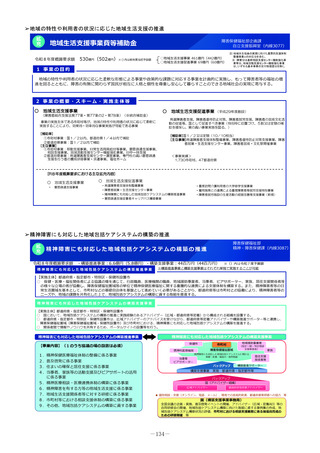

医政局地域医療計画課

(内線8048)

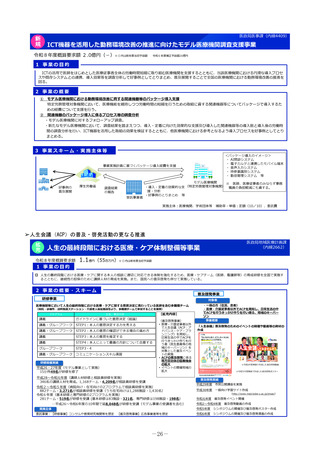

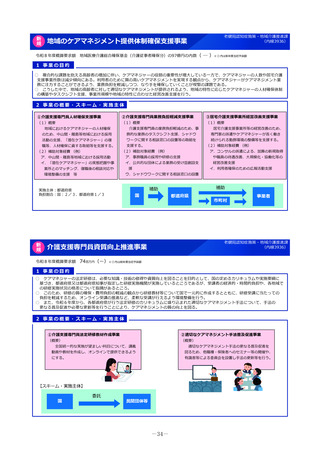

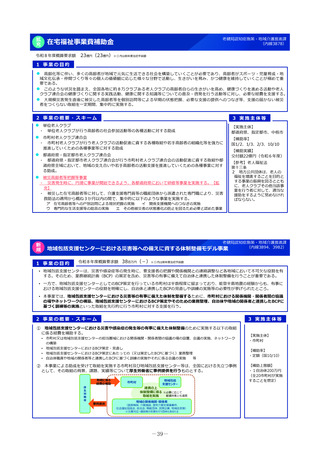

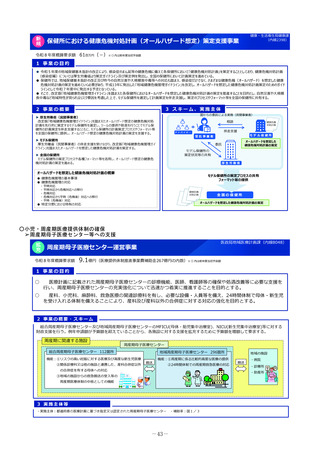

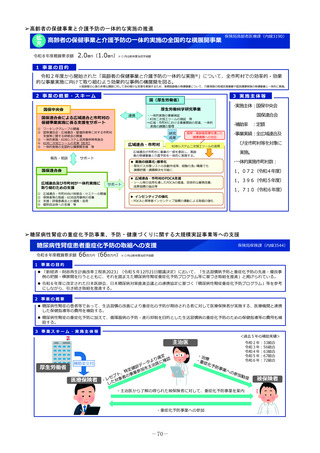

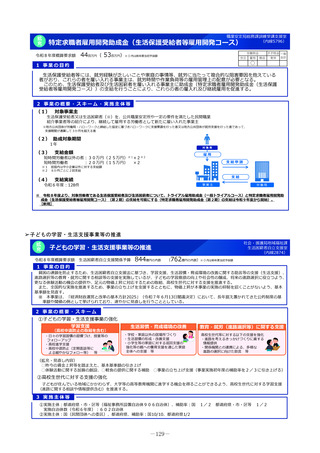

地域小児医療体制強化事業

令和8年度概算要求額

3.8億円(医療提供体制推進事業費補助金267億円の内数)※()内は前年度予算額

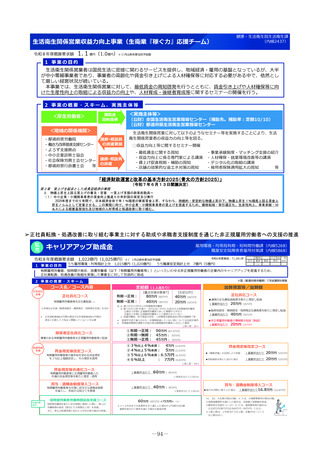

1 事業の目的

第8次医療計画における小児医療の体制構築に係る指針において、全ての小児医療圏で小児救急医療を含めて常時小児の診療ができる

体制の確保を求めているところ、軽症が多いとされる小児救急患者に対応する小児初期救急体制や、過疎地域において不可欠な小児医療

施設の運営、広域搬送を受け入れる小児救命救急センターを支援し、医療機能の明確化や連携体制の構築促進を目的とする。

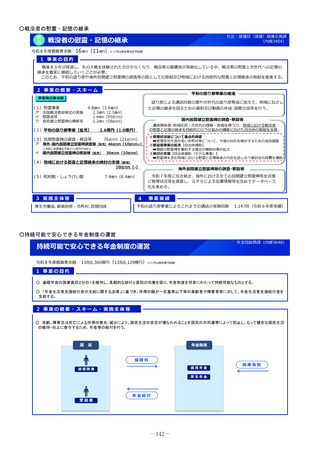

2 事業の概要・スキーム

三次医療圏(各都道府県

・

小児救命救急センター

設備整備事業(新規)、運営事業(拡充)

※北海道は6医療圏)

三次医療

救命救急センターを併設していない小児救命救

急センターにおける、ドクターカーの初期導入費

用や運転手の確保に必要な経費の一部を補助する。

大学病院小児科

小児専門病院

小児救命救急センター

大都市や地方都市部の小児医療圏

二次医療

小児救急医療拠点病院

地域/市区町村

地域/市区町村

過疎地域の小児医療圏

・

小児初期救急センター運営事業(拡充)

一次医療

小児の急病患者を受け入れるため、二次救急病

院と連携し、小児患者の休日夜間の診療体制を備

えた医療機関の運営費の一部を補助する。

病院小児科

小児地域支援

病院

小児初期救急センター

小児地域支援病院運営事業(新規)

小児中核病院又は小児地域医療センターがない

小児医療圏において最大の病院小児科であり、地

理的に孤立した地域に不可欠で、他地域の小児科

と統廃合が不適当な病院について、運営費の一部

を補助する。

過疎地域

小児救急医療支援事業

(輪番制病院)

・

3 実施主体等

実施主体:都道府県

補助率:国1/3 医療機関2/3

小児科を標ぼうする診療所

(小児かかりつけ医)

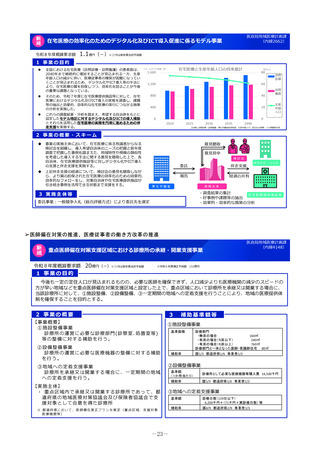

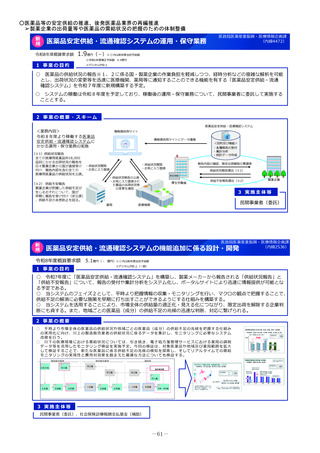

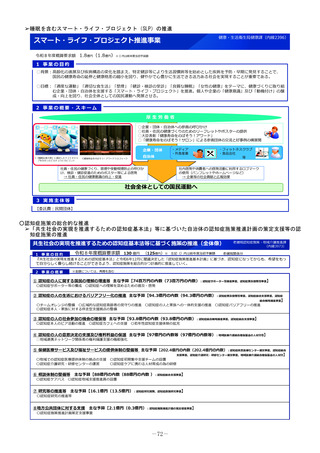

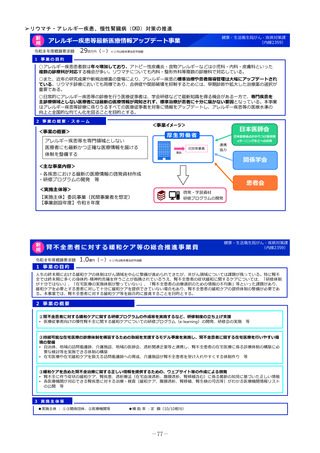

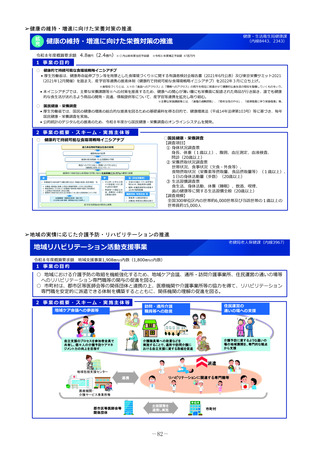

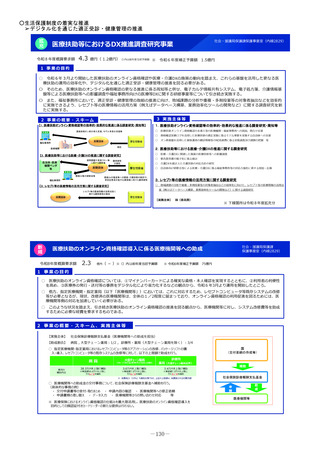

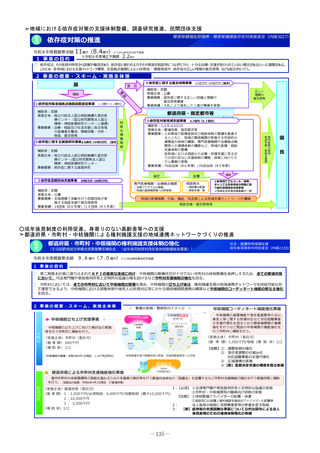

➢地域の実情に応じた小児・周産期医療機能の集約化・役割分担の推進

➢希望に応じて安全な無痛分娩が選択できる体制の構築

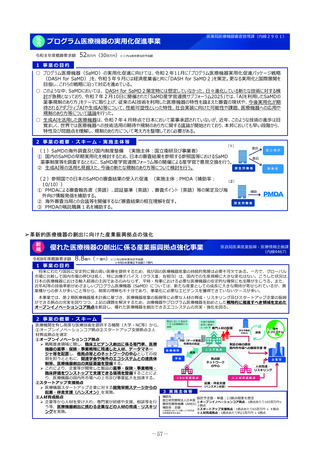

医政局地域医療計画課(内線8048)

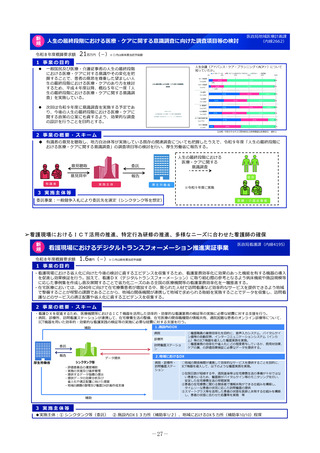

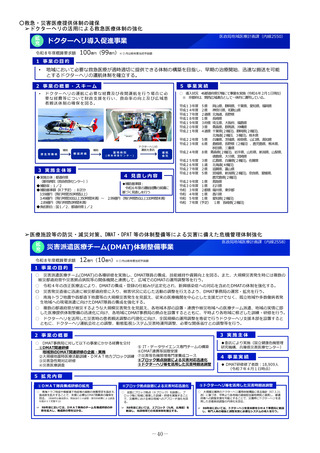

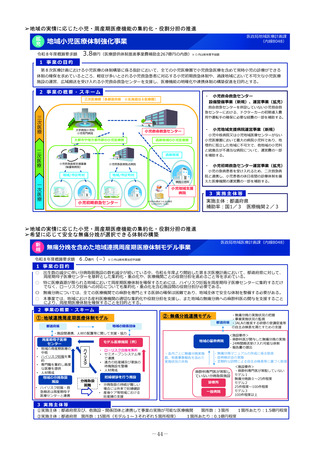

無痛分娩を含めた地域連携周産期医療体制モデル事業

令和8年度概算要求額 6.0億円(-)※()内は前年度当初予算額

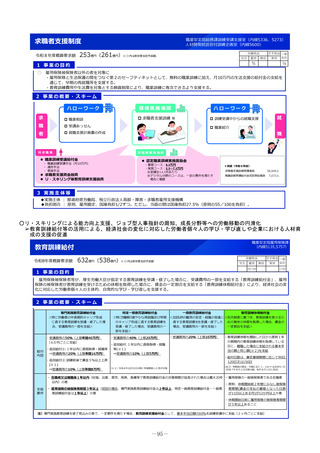

1 事業の目的

○

○

〇

○

出生数の減少に伴い分娩取扱施設の数も減少が続いている中、令和6年度より開始した第8次医療計画において、都道府県に対して、

周産期母子医療センターを基幹とした集約化・重点化や、医療機関ごとの役割分担を進めること等を求めている。

特に医療資源が限られる地域において周産期医療体制を確保するためには、ハイリスク妊娠を周産期母子医療センターに集約するだけ

でなく、ローリスク妊娠への対応についても集約化・重点化を含む施設間の役割分担が必要である。

無痛分娩については、全ての医療機関での麻酔を専門とする医師の確保は困難であり、地域全体で安全な体制を整備する必要がある。

本事業では、地域における産科医療機関の適切な集約化や役割分担を支援し、また地域の無痛分娩への麻酔科医の関与を支援すること

により、周産期医療体制を確保することを目的とする。

2 事業の概要・スキーム

➁:無痛分娩連携モデル

①:地域連携周産期医療体制モデル

地域の関係団体

都道府県

・無痛分娩の実施状況の把握

・事業実施状況の監視

都道府県 ・JALAの推奨する研修の受講促進等

の自主点検表を満たすための支援

・施設間連携、人材の配置等に関して支援・協力

•

•

•

地域の周産期医療の

中核

ハイリスク妊娠を集

約

専門職を集約し高度

な医療を提供

人材育成

地域の分娩取扱

施設

•

ハイリスク妊娠・救

急搬送は周産期母子

医療センターと連携

地域の基幹病院

モデル医療機関(例)

ハイリスク

•

周産期母子医療

センター

•

•

•

•

分娩取扱

困難

ローリスク分娩を集約

セミオープンシステム等

で連携

遠方の妊産婦及び家族の

待機施設を整備

人材育成

・各月ごとに無痛分娩実施

数、有害事象報告を含めた

実施状況の共有

•

・無痛分娩マニュアルの作成に係る助言

・症例検討会の実施

・定期的な訪問による自主点検表等に基づく助言

麻酔科専門医が常駐し

ていない分娩取扱施設

妊婦健診を行う施設

•

<施設要件>

・麻酔科医が関与した無痛分娩の実施

・24時間搬送受け入れ可能な体制

・報告書の提出

診療所

分娩取扱の持続が難しい

場合には外来で妊婦健診

産後ケア等地域における

妊産婦の支援

一般病院

3 実施主体等

<施設要件>

・麻酔科専門医が常駐していない

モデル1

無痛分娩数0~25件程度

モデル2

25件程度~100件程度

モデル3

100件程度以上

①実施主体:都道府県及び、他施設・関係団体と連携して事業の実施が可能な医療機関

箇所数:3箇所

1箇所あたり:1.5億円程度

➁実施主体:都道府県 箇所数:15箇所(モデル1~3それぞれ5箇所程度)

1箇所あたり:0.1億円程度

-44-