資料2-2 令和6年度業務実績評価書(案) (56 ページ)

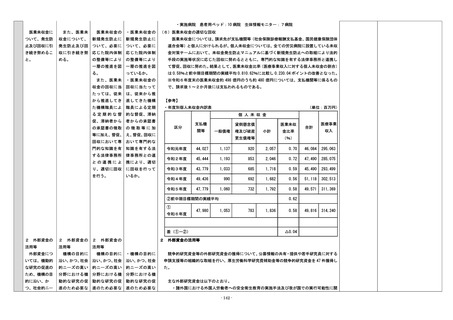

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60085.html |

| 出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第60回 8/6)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

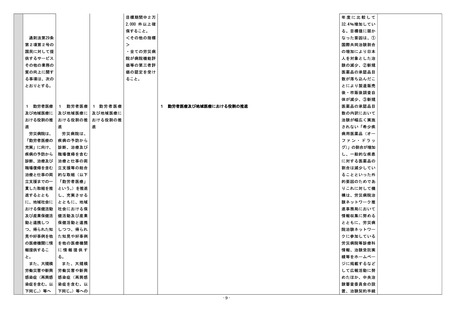

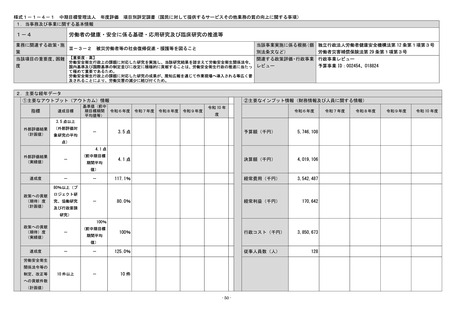

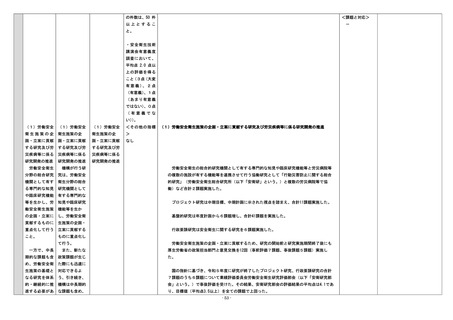

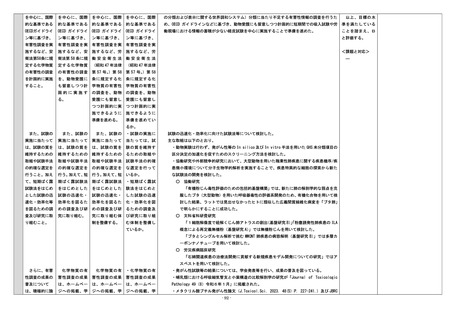

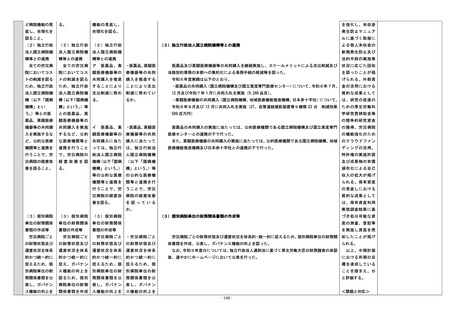

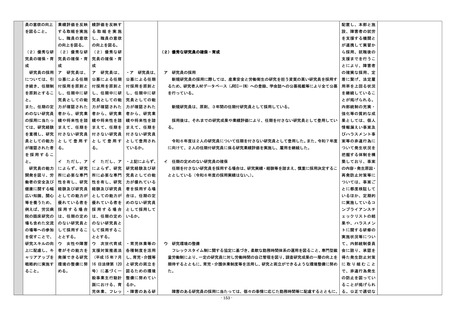

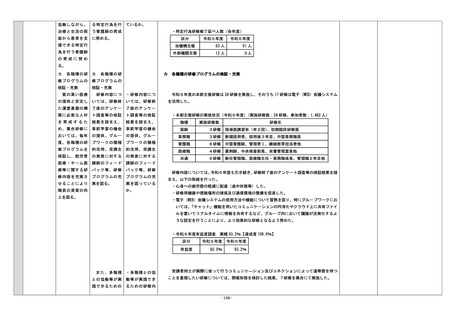

経皮ばく露による健康障害が懸念される産業化学物質の予測とそのばく露管理手法に関

する研究(令和6年度は研究2年目)

「産業化学物質の経皮ばく露評価法モデルの確立」と「ハザードコミュニケーション情報

の提供」を目指した現場応用に重きをおいた研究を展開し、産業化学物質の経皮ばく露によ

る健康障害を予防するに資する情報を得ることを目的とする。

○

発がん等慢性疾患への関与が懸念される産業化学物質の把握と予防的アプローチに関す

る取組(令和6年度は研究開始年度)

GHS分類における「生殖細胞変異原性」及び「発がん性」の未分類物質約2,400物質を対象

に、in silico、及びin vitro手法を用いて絞り込むなど、GHS未分類項目の区分決定の加速

を促し、化学物質の自律的な管理に参考となる情報を提供することを目的とする。

○ 先進医学解析技術を用いた職業性肺疾患の基盤的研究(令和6年度は研究開始年度)

化学物質により誘発される職業性肺疾患について、1細胞解像度での空間トランスクリ

プトーム解析による包括的データベース(統合空間アトラス)構築及び摂動解析による疾患

機序解明/バイオマーカー開発に資する研究を実施する。

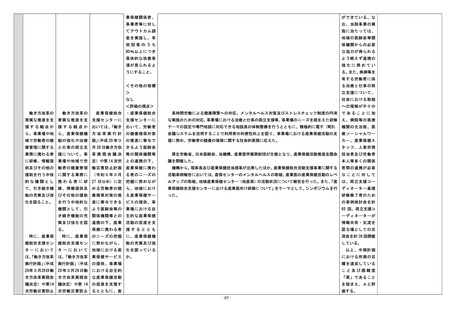

化学物質による健康障害防止に向けた研究の一例は以下のとおり。

○ 労働環境中化学物質のリアルタイム計測・濃度推定および状態変化に対応した捕集・分析

に関する研究(令和6年度は研究2年目)

【研究概要】

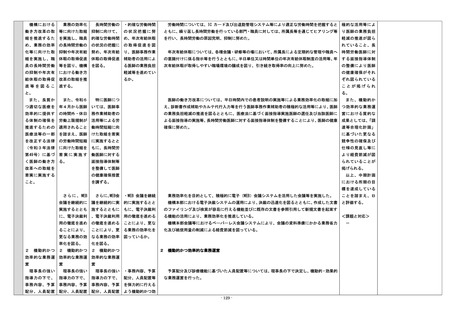

事業場における化学物質の自律的管理において、対象となる物質(約2,900種)の多く

は、ばく露評価に必要なサンプリング・分析方法が確立されていない。本研究では、ばく

露評価の実施にあたり不足している知見を提供することを目的に、リアルタイム測定を

使用した検証を実施するとともに、存在状態が変化する物質、複数存在する物質の捕集・

分析方法の検討を行った。

【期待される成果】

本研究で得られた知見を活かし、CREATE-SIMPLEやコントロールバンディングなど、実

測によらない定性評価方法の精度向上に資することが期待される。研究成果は、第63回日

本労働衛生工学会などの学会での発表や今後、産業衛生学会雑誌等への掲載を通じて、知

見の普及を図っている。

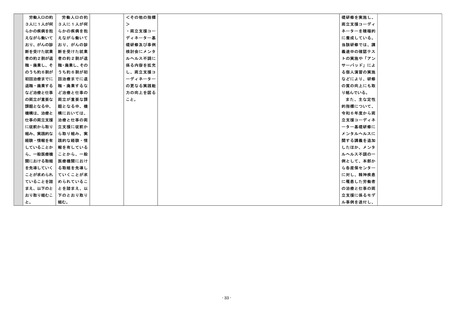

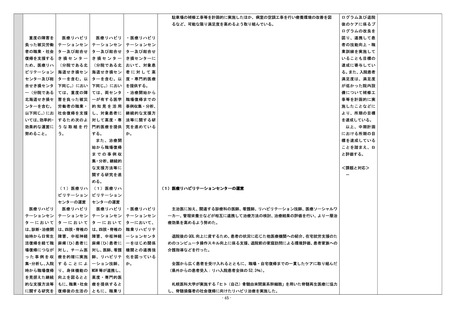

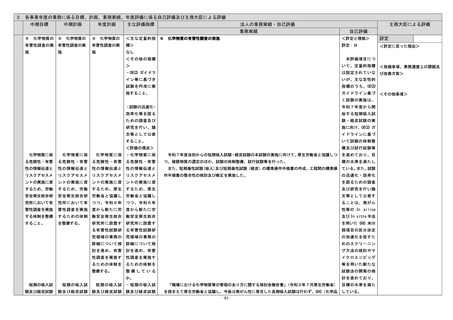

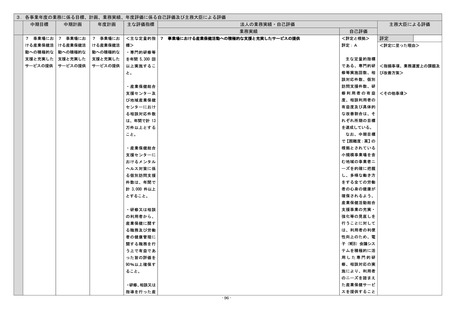

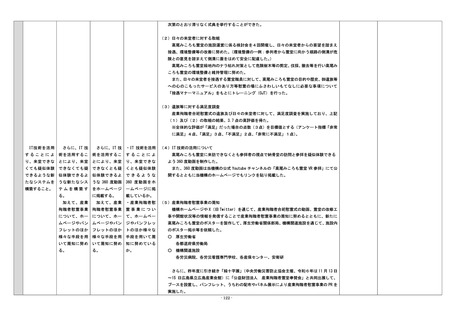

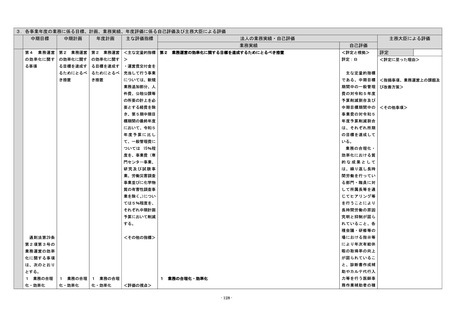

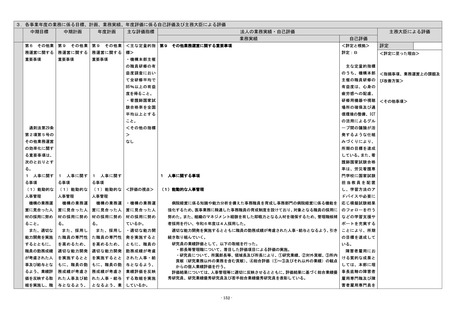

研究テーマに

プロジェクト

プロジェクト

・プロジェクト

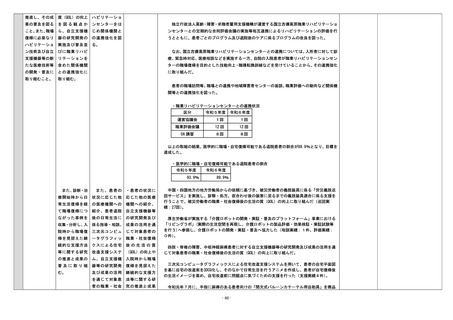

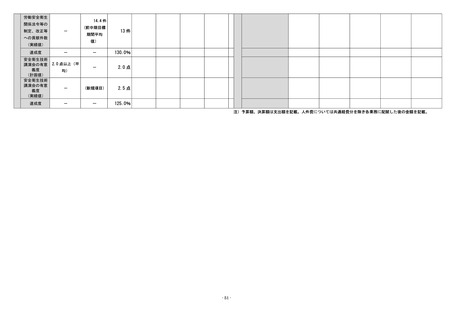

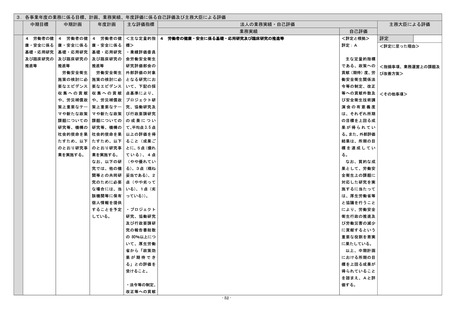

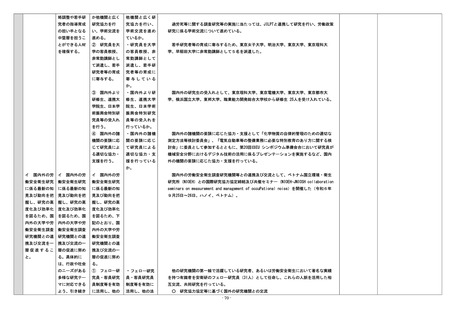

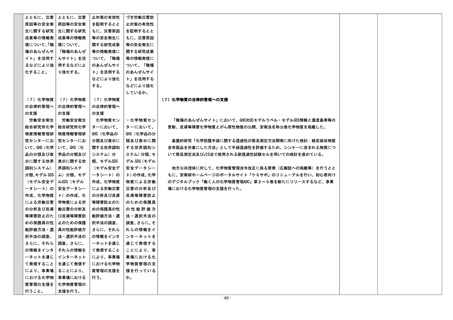

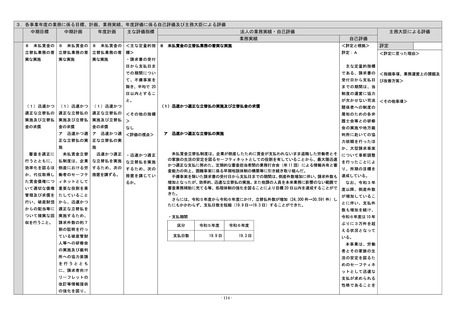

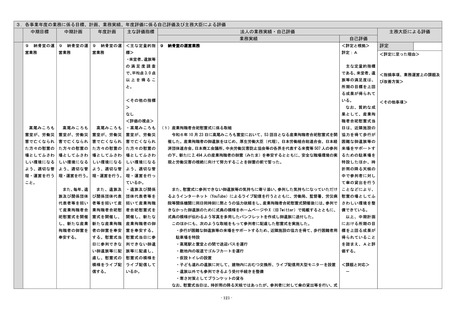

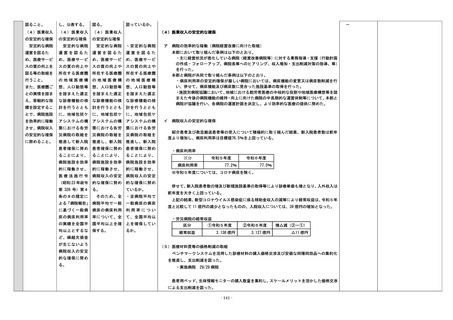

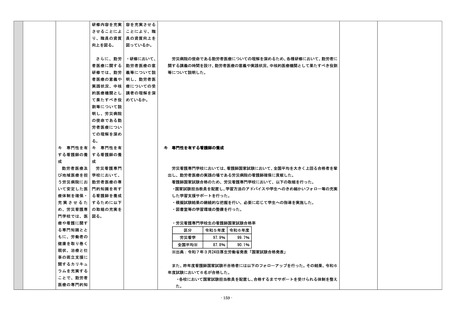

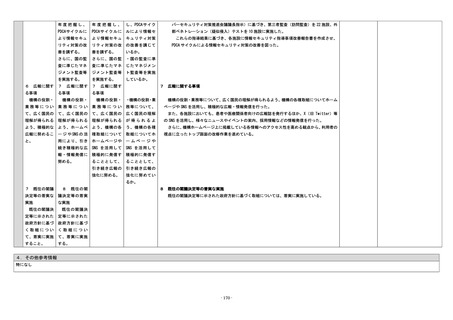

プロジェクト研究の実施に当たっては、研究課題の立案時において厚生労働省の政策担当部門

関しては、目指

研究の研究課

研究の実施に当

研究の実施に当

との意見交換を行った上で、研究課題・テーマを設定した。また、意見交換を踏まえ、目指すべき

すべき成果につ

題・テーマに関

たっては、厚生

たって、厚生労

成果について具体的かつ明確な目標を設定し、ロードマップを作成するとともに、機構における内

いて具体的かつ

しては、厚生労

労働省の政策担

働省の政策担当

部評価委員会での評価を経て、外部評価である安衛研究部会における評価を受けた上で、研究を開

明確な目標を設

働省の政策担当

当部門との意見

部門との意見交

始した。研究の実施中(必要に応じて)や研究の実施後も、厚生労働省の政策担当部門との意見交

定し、具体的な

部門との意見交

交換を定期的に

換を定期的に行

換を延べ17回(事前評価7課題、事後評価2課題、中間評価8課題)行い、ロードマップの進捗状

ロードマップを

換を研究課題の

行い、ロードマ

い、ロードマッ

況の確認や、研究結果における政策への貢献度の検証も行っている。

- 56 -