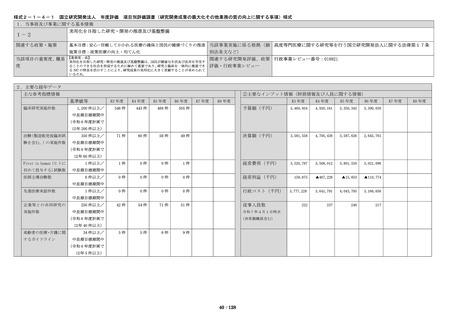

資料1‐1 令和6年度 業務実績評価書(案) (84 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59633.html |

| 出典情報 | 厚生労働省国立研究開発法人等審議会 高度専門医療研究評価部会(第39回 8/5)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

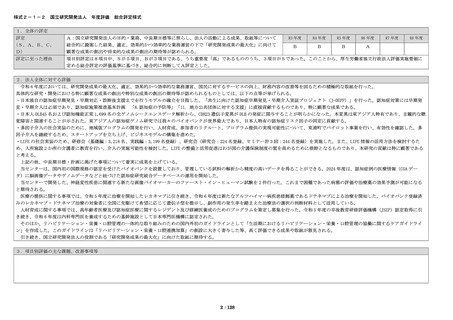

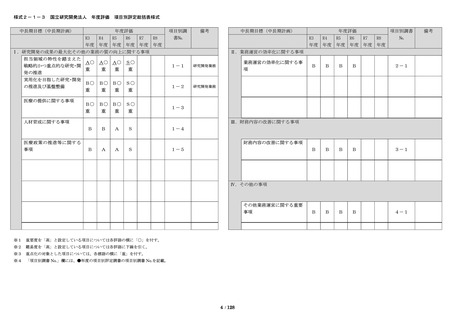

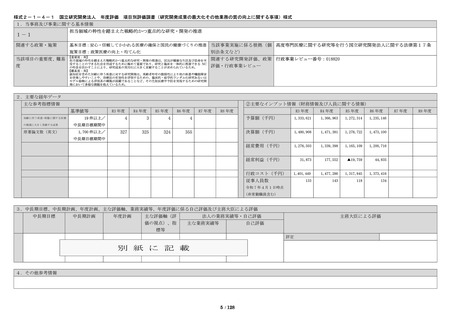

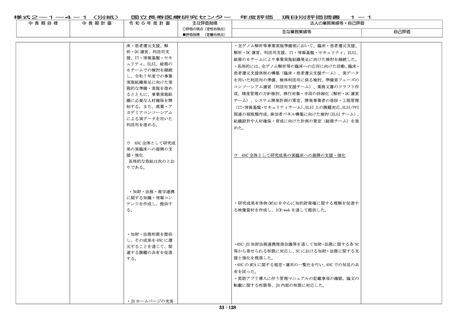

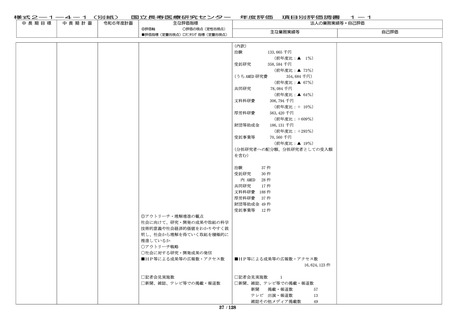

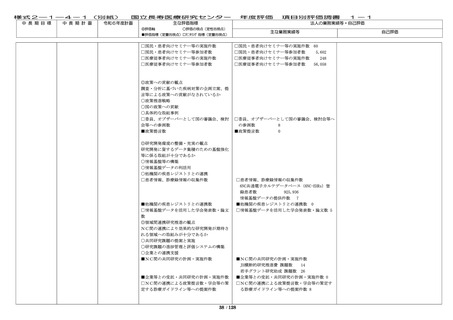

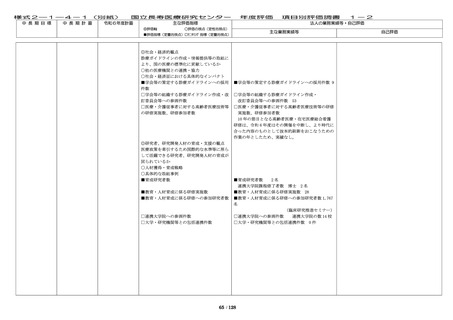

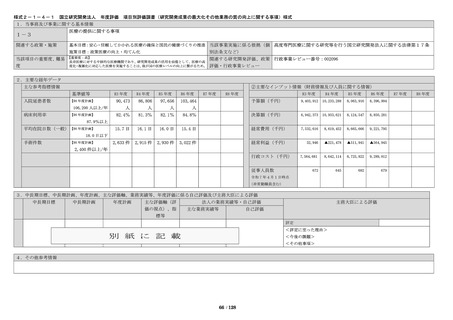

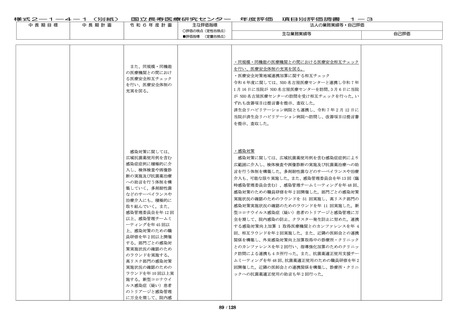

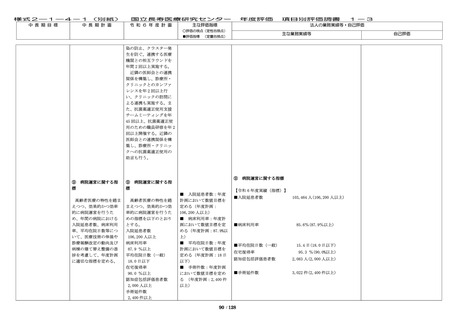

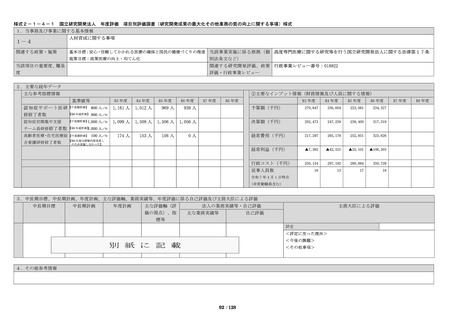

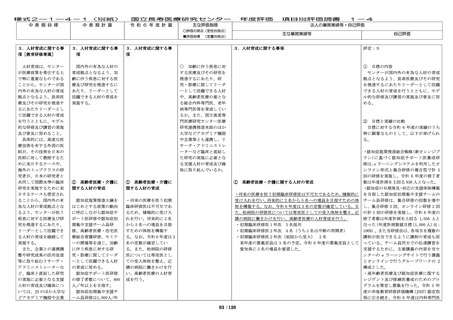

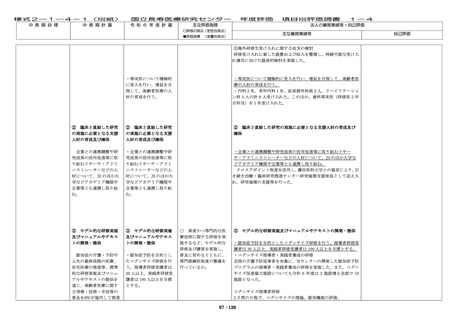

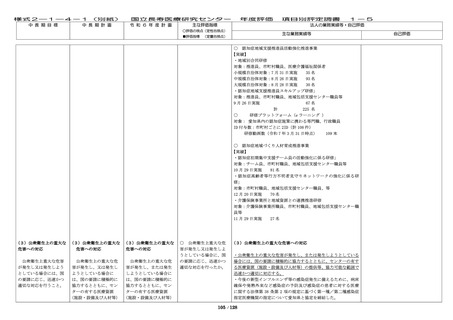

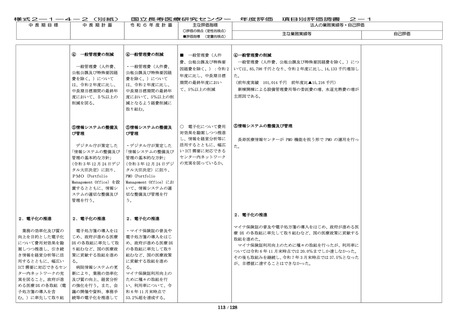

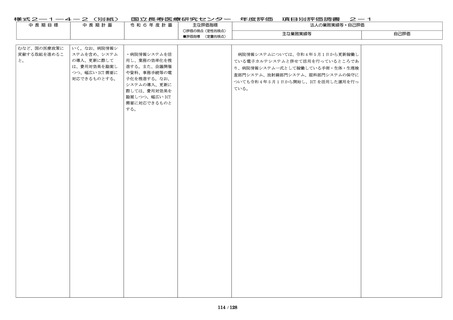

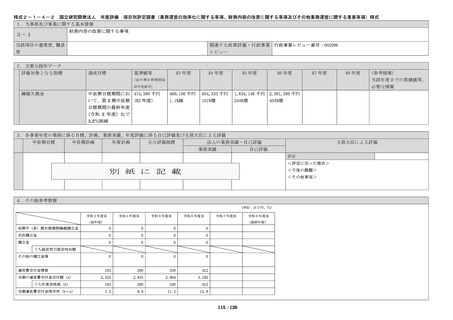

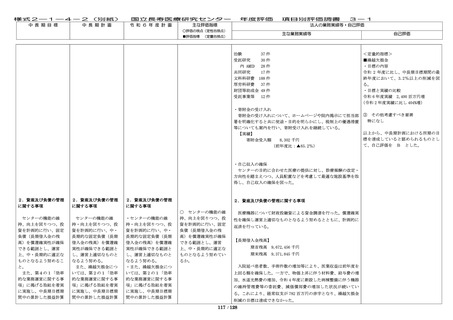

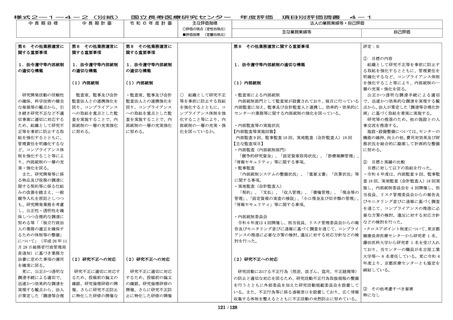

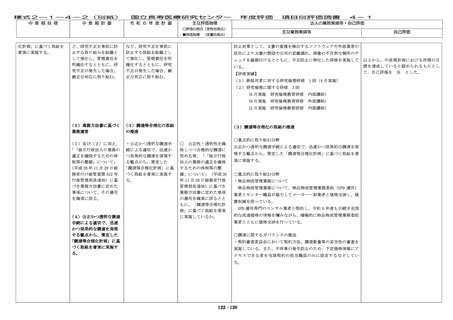

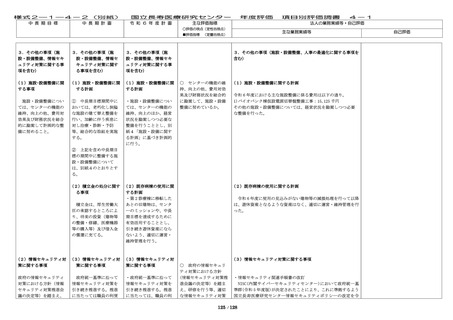

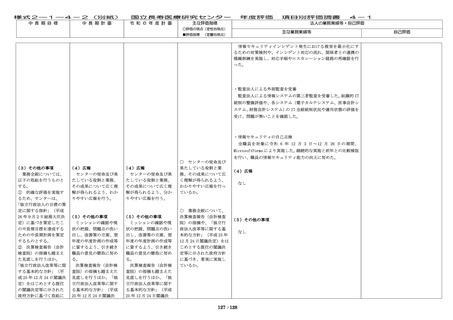

中 長 期 目 標

中 長 期 計 画

国立長寿医療研究センター

令 和 6 年 度 計 画

主な評価指標

年度評価

○評価の視点(定性的視点)

■評価指標

項目別評価調書

1-3

法人の業務実績等・自己評価

主な業務実績等

(定量的視点)

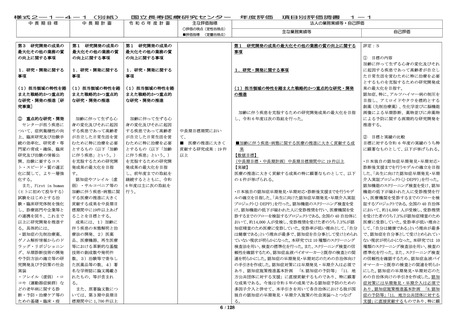

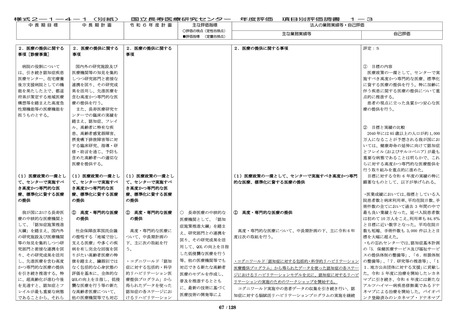

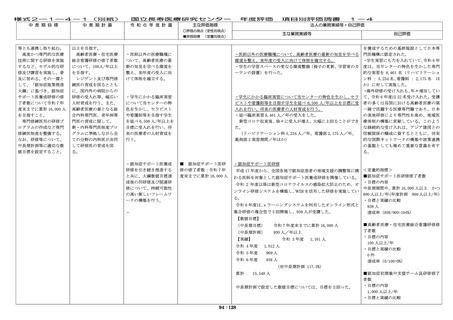

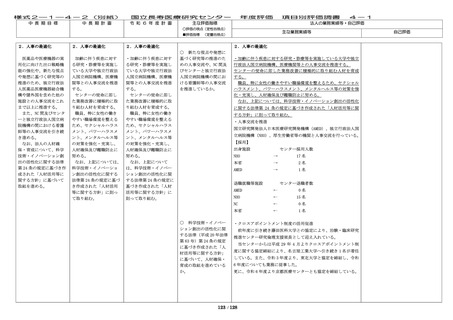

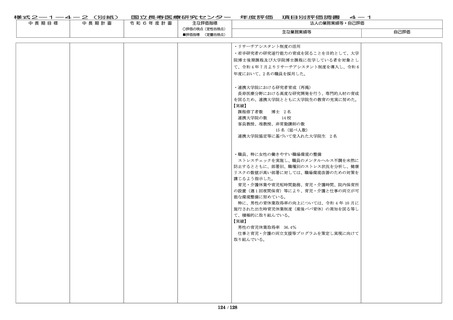

内科等の医師、看護師、心理療法士、精神保健福祉士、研究者等が

毎週 1 回カンファレンスに集まった。令和 6 年度は 138 件につき検

討を行った。

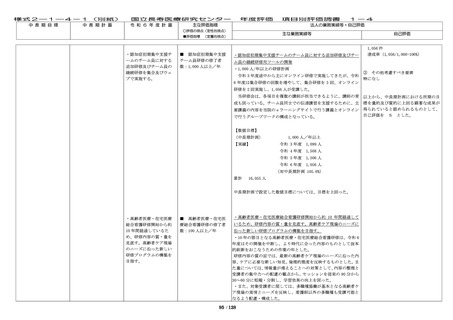

④

AI や ICT を活用した

医療の提供

④ AI や ICT を活用した

医療の提供

ICTを利用し、持続的な

モニタリングから得られ

る身体情報をAIで処理

し、加齢に伴う運動及び

認知機能の異常をとら

え、認知症・フレイルな

どの早期の徴候を検知

し、医療的な対応につな

げるシステムの開発を目

指す。

AI 技術を活用したフレ

イルの主要因であるサル

コペニアについての診断

法や、各種疾患との関連

を明らかにする研究等に

取り組む。また、ICT を活

用した遠隔診療や指導す

るシステムを開発・構築

し、フレイルの改善や予

防に資する新しい医療の

実践を目指す。

・加齢に伴う運動及び認

知機能の異常をとらえ、

認知症・フレイルなどの

早期の徴候を検知し、医

療的な対応につなげる音

声、動線、生態情報を統

合したシステムから得ら

れる情報の AI での処理を

検討する。

・サルコペニア評価に関

して CT 画像等の新しい評

価手段につき、企業との

連携により AI を活用した

自動解析手法の確立を目

指した取り組みを継続

し、また ICT を活用した

フレイルの改善や予防に

資する新しい医療として

筋力や歩行、運動履歴な

どを用いた遠隔判定や指

導システムについて企業

と連携し検討を継続す

る。

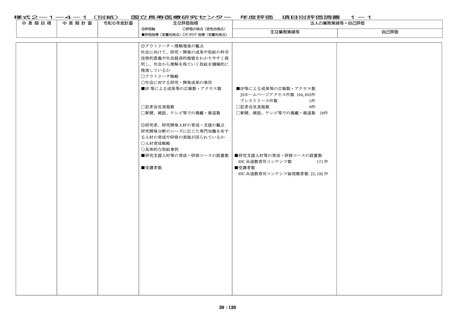

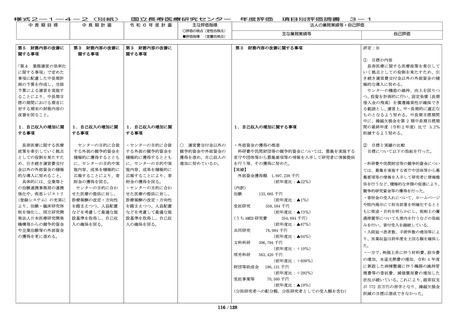

○ AI や ICT を活用し、

認知症・フレイルなどの

早期の徴候を検知して医

療的な対応につなげるシ

ステムや、遠隔診療シス

テムの開発等を通じて、

診療の質の向上に取り組

んでいるか。

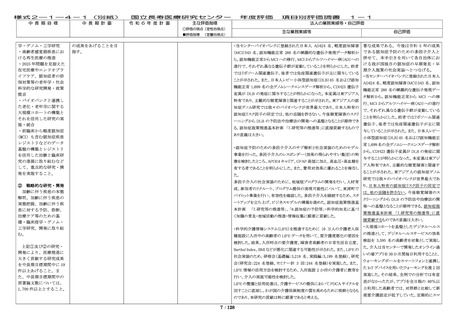

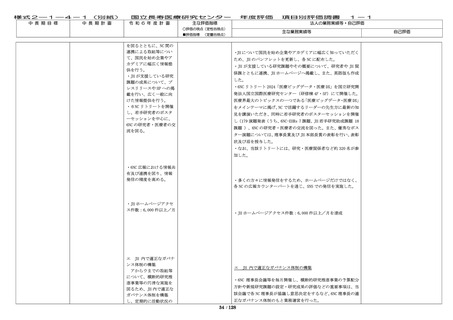

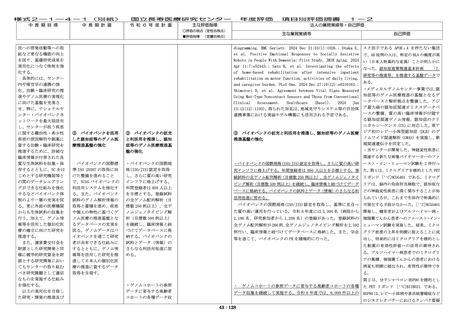

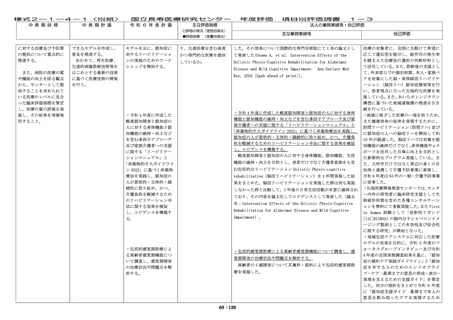

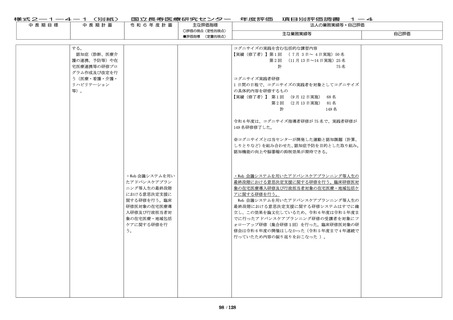

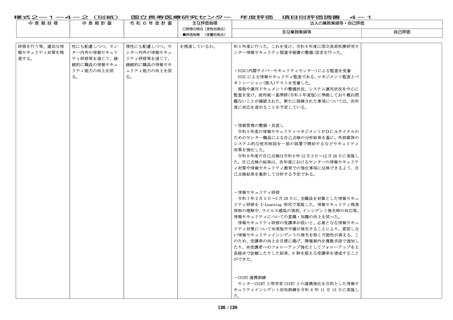

④

AI や ICT を活用した医療の提供

・加齢に伴う運動及び認知機能の異常をとらえ、認知症・フレイ

ルなどの早期の徴候を検知し、医療的な対応につなげる音声、動

線、生態情報を統合したシステムから得られる情報の AI での処理

を検討する。

フレイル・認知症発症前からの身体機能や生活リズムの変化を早

期に検知することを目的として、FUJI 株式会社との共同研究および

愛知県の「ロボット未活用領域導入検証事業」の一環として、前年

度にリビングラボで事前検証を行った非接触型センサーを、愛知県

武豊町に居住する独居高齢者宅に導入した。ライフログの計測を通

じた技術のフィージビリティおよび将来的な展開可能性について

検討を行い、その成果を国際的な専門学術誌にて 1 本の論文として

発表した(Kamiya M, et al. Exploring emotion recognition in

patients with mild cognitive impairment and Alzheimer's

dementia undergoing a rehabilitation program emotion

recognition in patients with dementia. PLoS One. 2025 Apr

24;20(4):e0322213)。

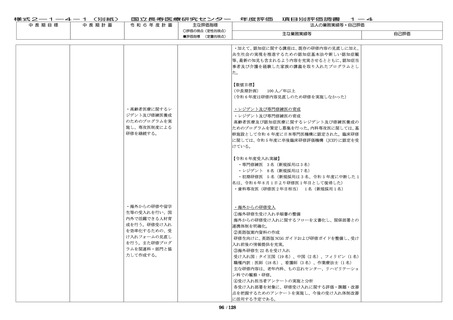

・サルコペニア評価に関して CT 画像等の新しい評価手段につき、

企業との連携により AI を活用した自動解析手法の確立を目指した

取り組みを継続し、また ICT を活用したフレイルの改善や予防に

資する新しい医療として筋力や歩行、運動履歴などを用いた遠隔

判定や指導システムについて企業と連携し検討を継続する。

CT 画像の新しい評価手段についての AI を活用した自動解析につ

いて、企業(エルピクセル)と共同開発を検討し NDA を締結し共同

研究計画を提出した。ICT を活用したフレイルの予防や改善に資す

る新しい医療を目指し、運動履歴を装着型加速度計や動画記録をデ

ジタル取得する方法について、複数企業と協議を行った。

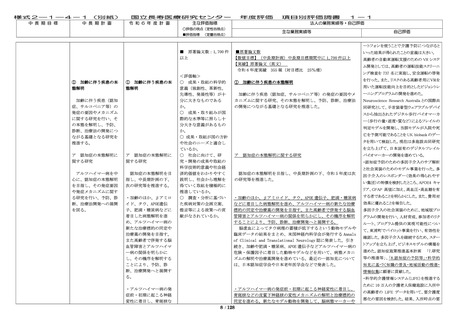

83 / 128

自己評価