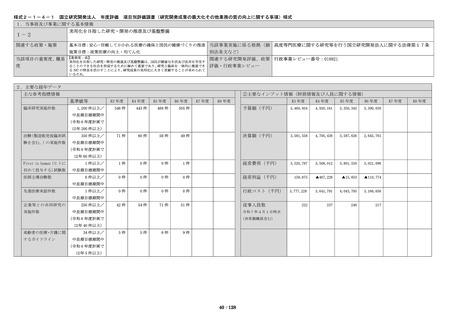

資料1‐1 令和6年度 業務実績評価書(案) (77 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59633.html |

| 出典情報 | 厚生労働省国立研究開発法人等審議会 高度専門医療研究評価部会(第39回 8/5)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

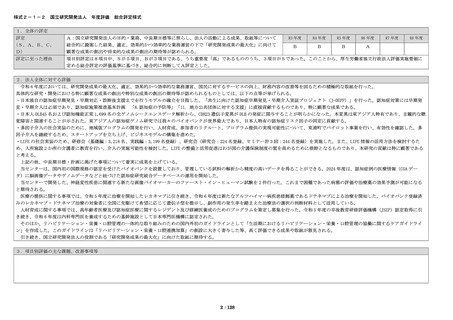

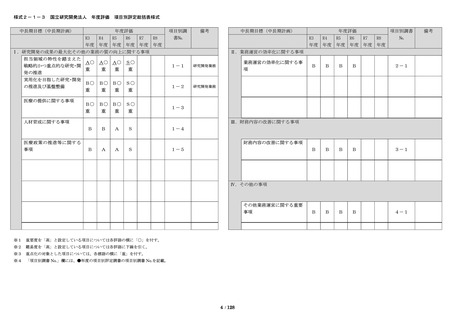

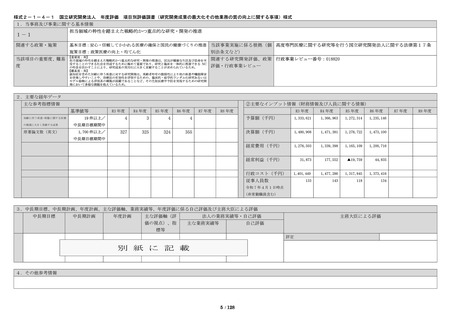

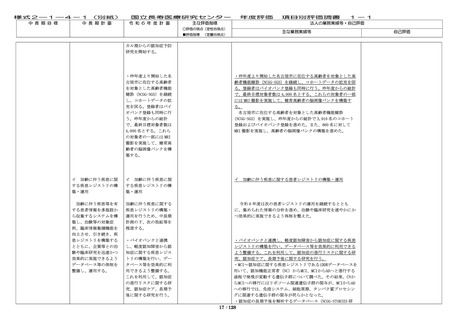

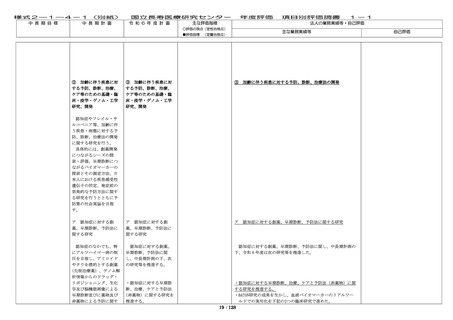

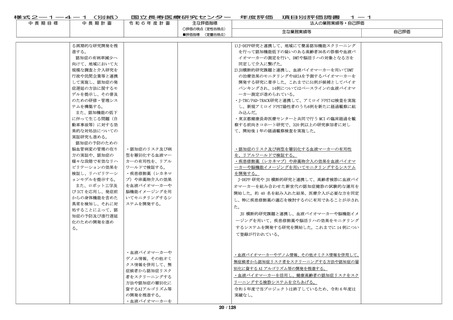

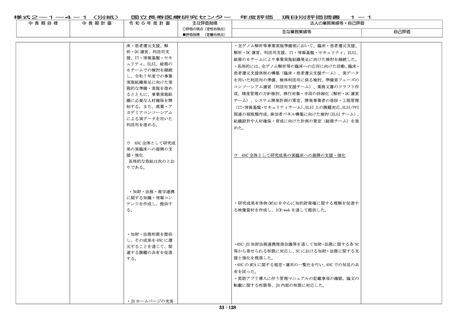

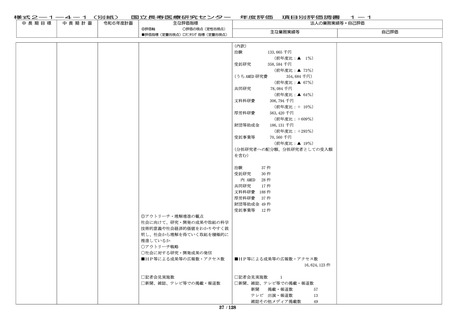

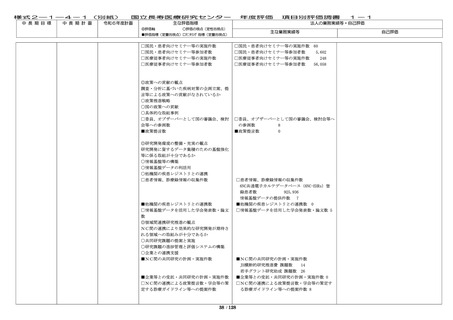

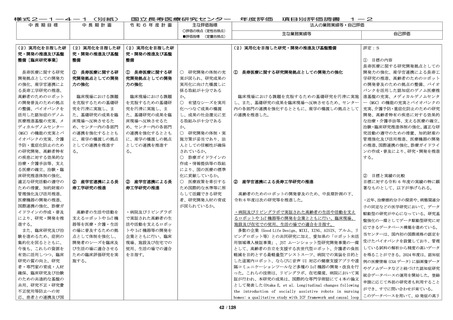

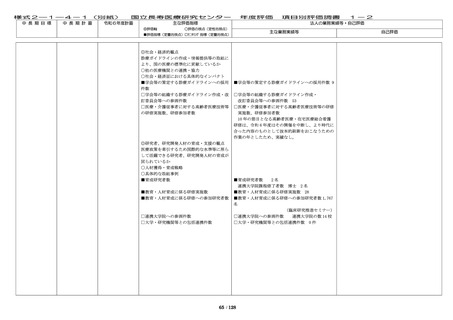

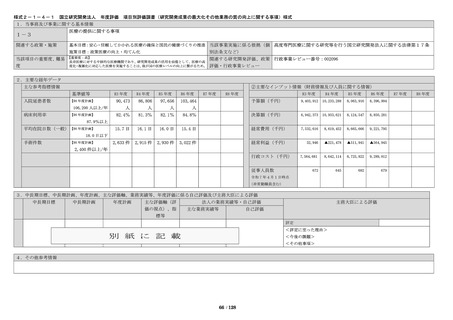

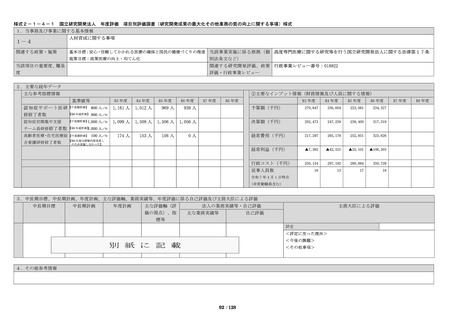

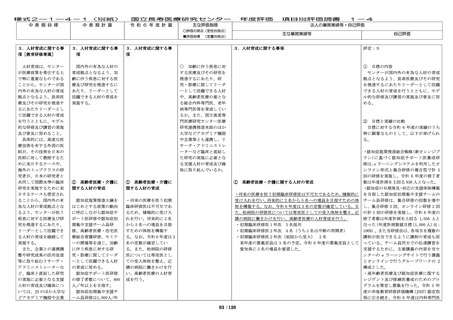

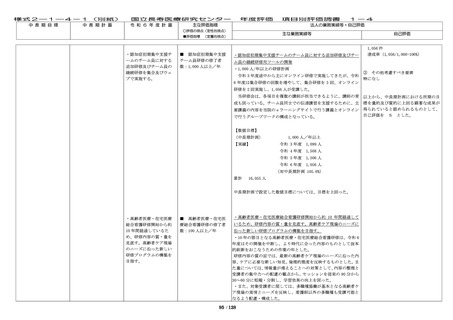

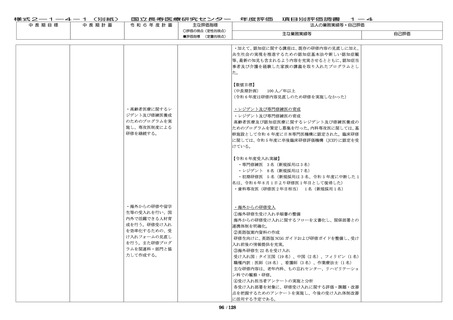

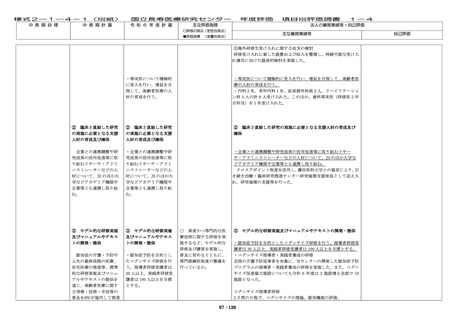

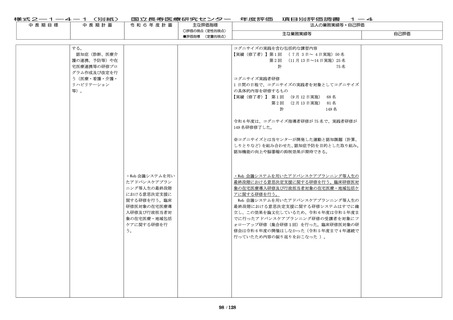

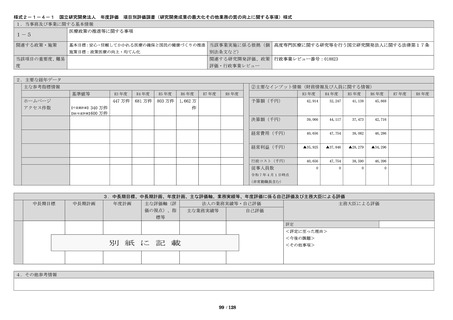

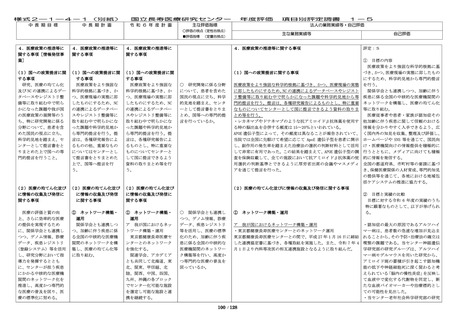

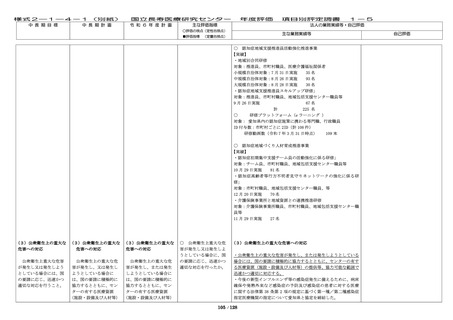

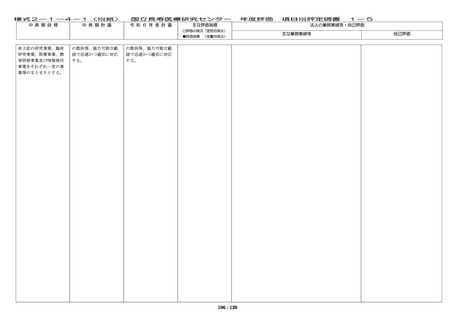

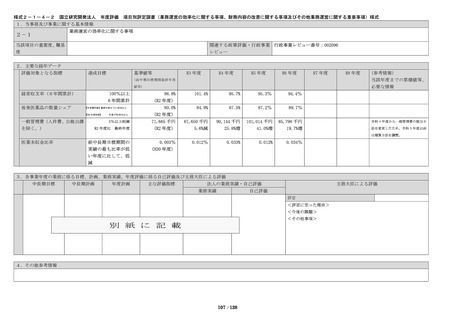

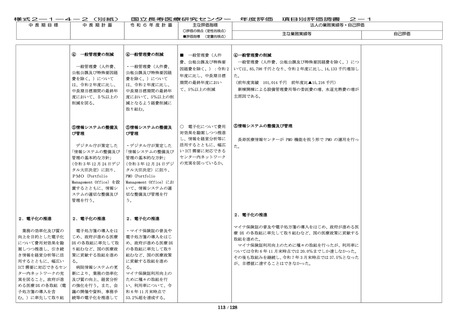

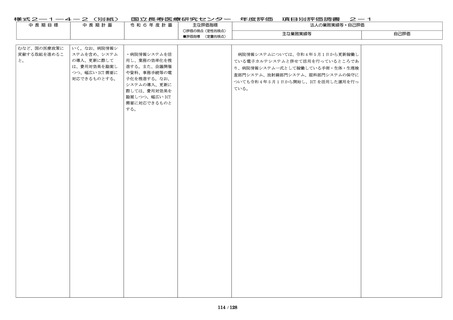

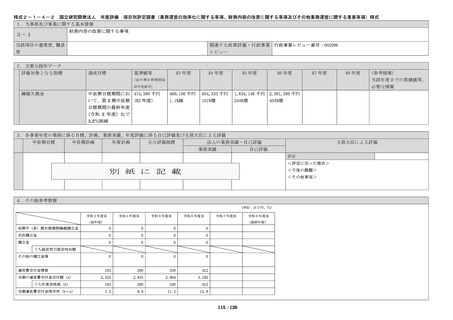

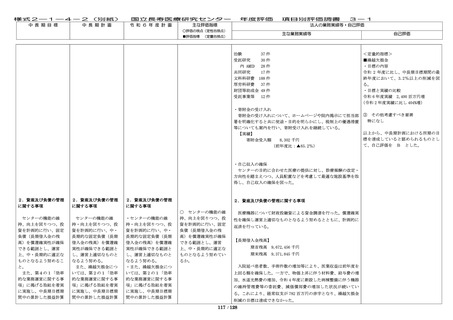

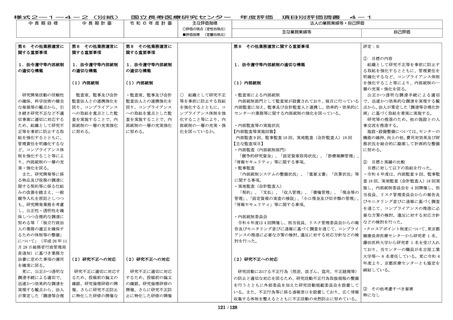

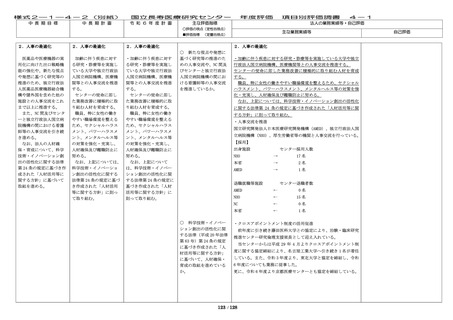

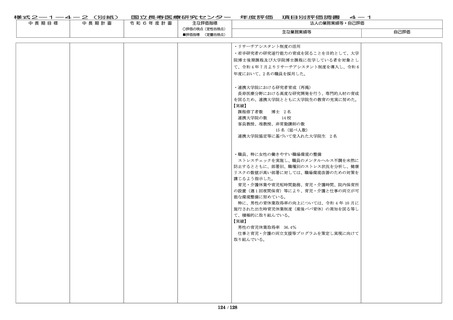

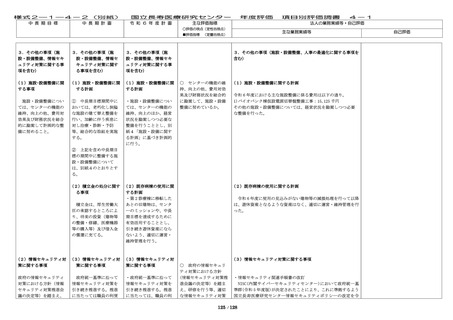

中 長 期 目 標

中 長 期 計 画

国立長寿医療研究センター

令 和 6 年 度 計 画

主な評価指標

年度評価

○評価の視点(定性的視点)

■評価指標

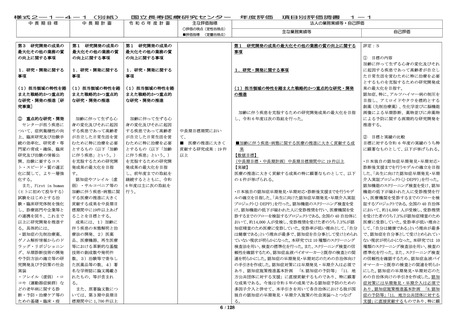

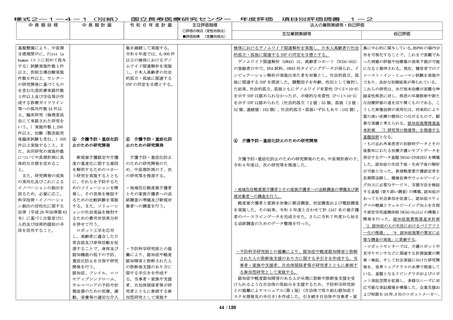

医療の高度化・複雑化

が進む中で、質が高く安

全な医療を提供するた

め、各医療従事者が高い

専門性を発揮しつつ、業

務を分担しながら互いに

連携することにより、患

者の状態に応じた適切な

医療を提供するなど、医

師及びその他医療従事者

等、それぞれの特性を生

かした、多職種連携かつ

診療科横断によるチーム

医療を推進し、特定の職

種への過度な負担を軽減

するとともに、継続して

質の高い医療の提供を行

うこと。

また、これに加え、AI

や ICT を活用した医療の

提供、NC をはじめとする

研究機関及び医療機関間

のデータシェアリングな

どを通じて、個別化医療

の確立等診療の質の向上

に取り組むこと。

医療安全については、

同規模・同機能の医療機

関との間における医療安

全相互チェックを行うこ

と、全職員を対象とした

医療安全や感染対策のた

めの研修会を開催し受講

状況を確認すること、医

療安全管理委員会を開催

すること、インシデント

及びアクシデントの情報

共有等を行うことなど、

①

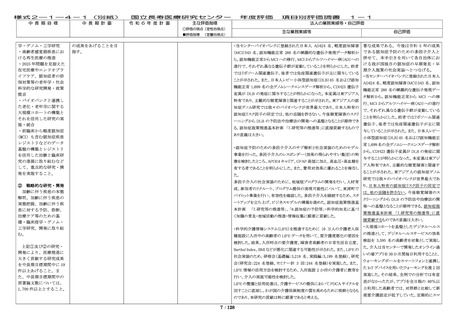

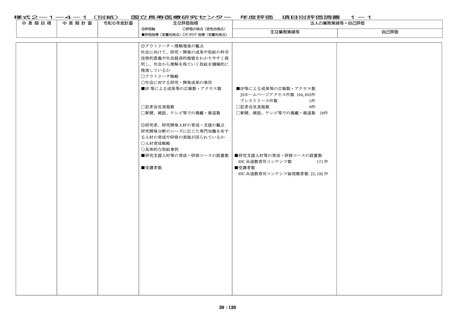

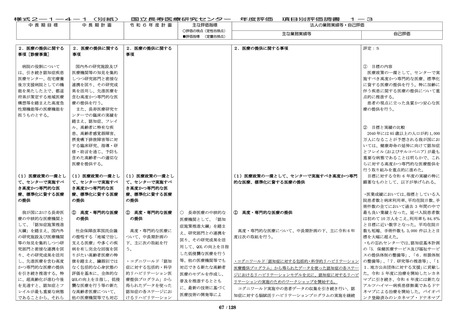

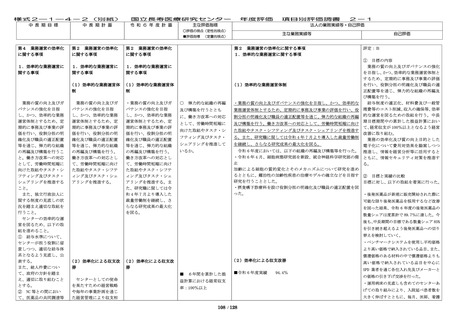

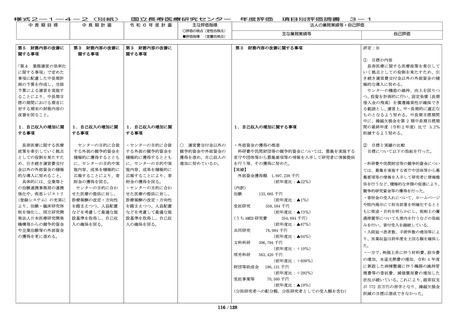

本人参加医療の推進

① 本人参加医療の推進

本人(患者)の意思を

反映した医療を確立す

る。

・認知症の本人(患者)

が集える場を設立する。

本人の満足度調査、日常

的な本人からの意見傾聴

により、本人ニーズに基

づいた診療等業務の改善

を行い、本人の視点に立

った医療の提供に努め

る。

・セカンドオピニオン外

来を充実させ、実施件数 5

件以上を目標とする。

主な業務実績等

(定量的視点)

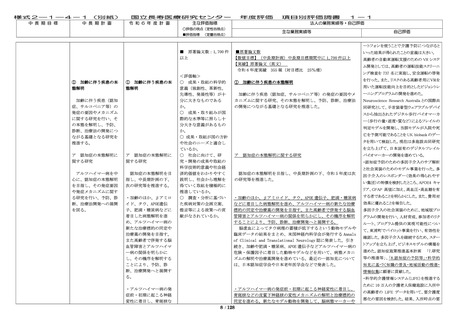

(2)患者の視点に立った (2)患者の視点に立った (2)患者の視点に立った

良質かつ安心な医療の提

良質かつ安心な医療の

良質かつ安心な医療の提

供

提供

供

項目別評価調書

1-3

法人の業務実績等・自己評価

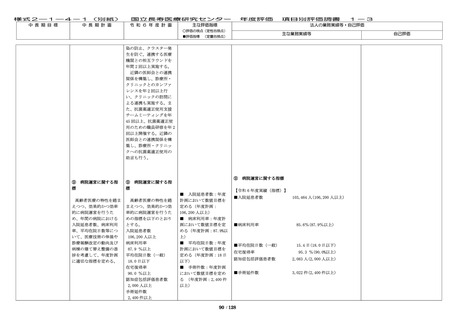

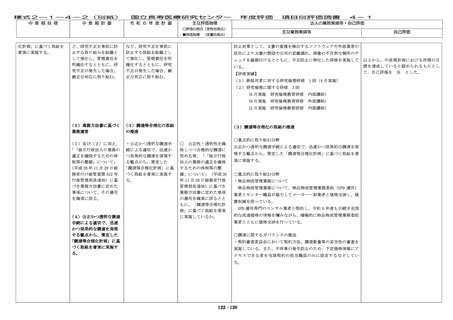

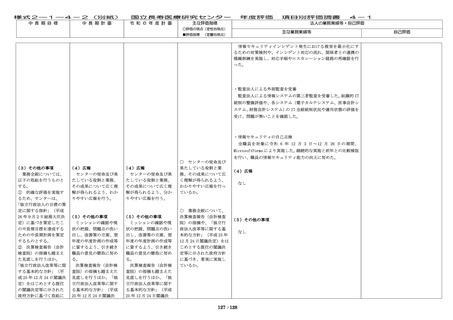

(2)患者の視点に立った良質かつ安心な医療の提供

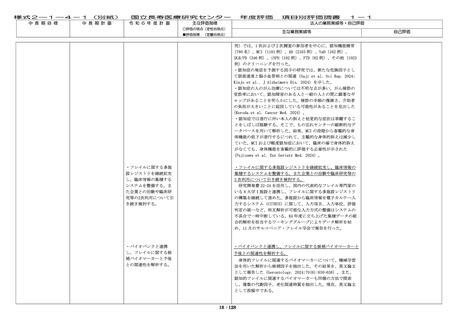

○ 患者本人の意思を反

映した医療を確立すると

ともに、患者本人及びそ

の家族等(周囲の介護者

等)の、認知症等加齢に

伴う疾患に関する理解浸

透、負担軽減等のための

支援を行っているか。

①

本人参加医療の推進

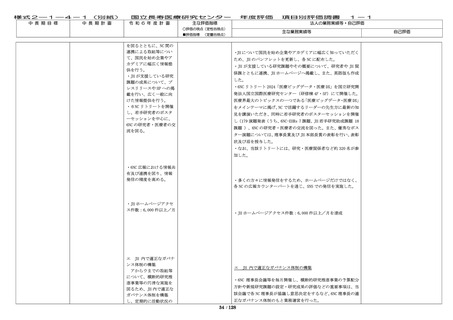

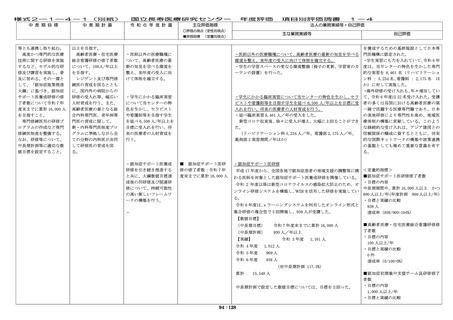

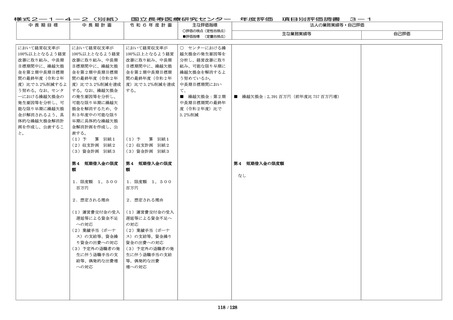

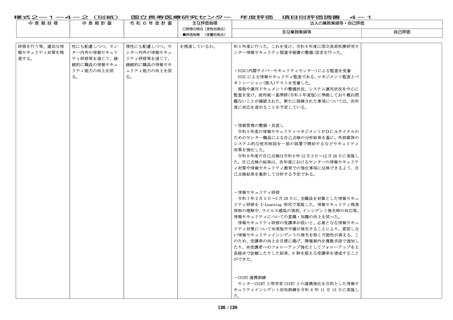

・認知症の本人(患者)が集える場を設立する。本人の満足度調査、

日常的な本人からの意見傾聴により、本人ニーズに基づいた診療等

業務の改善を行い、本人の視点に立った医療の提供に努める。

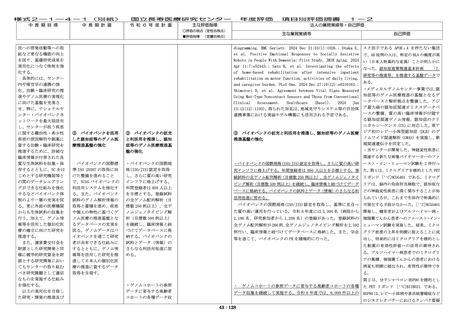

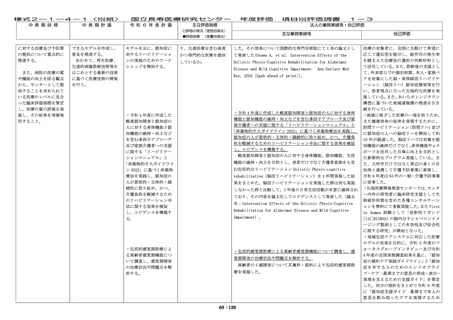

・軽度認知障害(MCI)または認知症の人と家族ペアに対して非専門

職による介入の特性を有した心理社会的介入プログラム(Petit 笑

店)の無作為割付試験を実施している。介入群では、認知症の人、

家族それぞれに分かれてグループワークや交流を実施しており、認

知症の本人どうしが集い、悩みや生活体験を語り合う場を提供して

いる。

・もの忘れセンター外来および医療相談室では診断前及び診断後支

援を行っており、令和 6 年度に 495 件の電話相談、344 件の面談で

の相談に対応した。認知症の人・家族の困りごと等を傾聴し、担当

医師にフィードバックして診療の質の向上につとめている。

・診断直後の支援のために本人・家族を対象としたリーフレットを

配布していたが、最新の知見を反映させた改訂版を配布している。

・もの忘れセンターでは認知症の本人・家族への診断後支援として、

脳-身体賦活リハビリテーション(脳活リハ)を行っている。客観的

評価に基づき、認知症の重症度に応じたテーラーメードの治療・ケ

アプログラムを提供し、本人と家族が一緒に参加し、本人の治療に

加え家族介護者への指導を行うことで、患者の ADL の低下を有意に

抑制し、介護負担を軽減している。令和 6 年度には延べ 4,898 名が

脳活リハを受けており、住み慣れた地域で在宅生活を継続できるよ

う非薬物的アプローチを継続している。また、認知症初期集中支援

チームへの専門職の派遣や介護支援専門員、医療ソーシャルワーカ

ー、就労施設との連携を強化することで住み慣れた地域での継続し

た生活を支援する取り組みを継続している。

・セカンドオピニオン外来を充実させ、実施件数 5 件以上を目標とす

る。

令和 6 年度セカンドオピニオン外来実施件数 1 件

76 / 128

自己評価