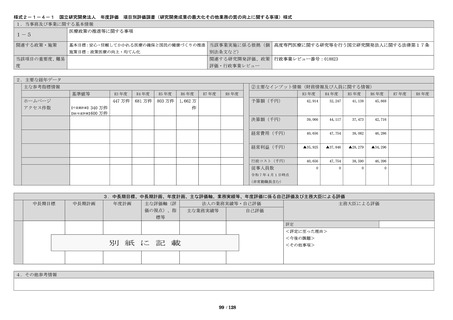

資料1‐1 令和6年度 業務実績評価書(案) (102 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59633.html |

| 出典情報 | 厚生労働省国立研究開発法人等審議会 高度専門医療研究評価部会(第39回 8/5)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

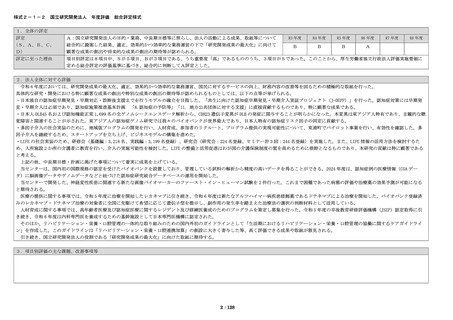

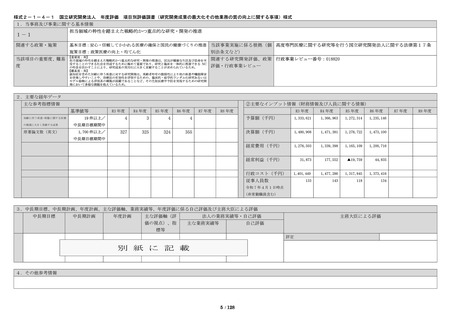

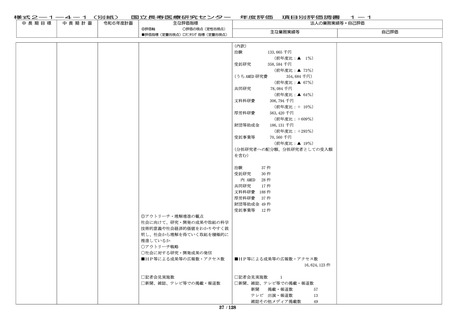

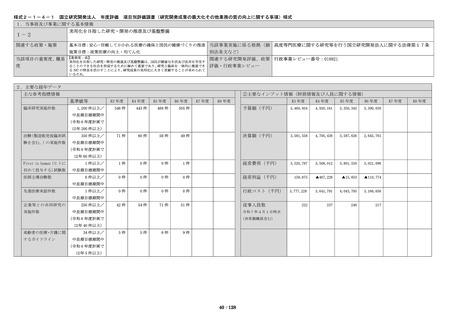

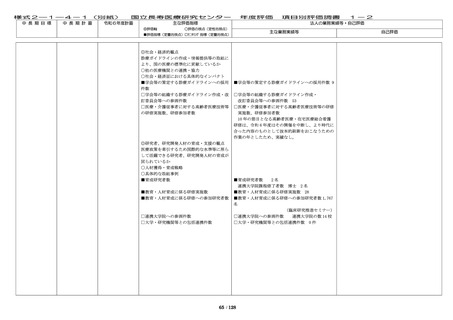

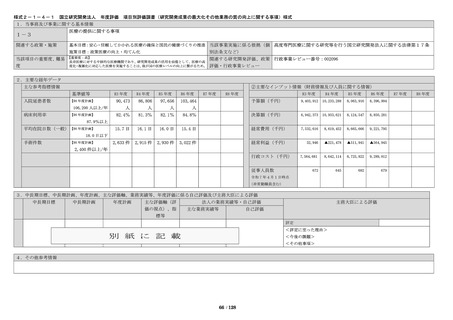

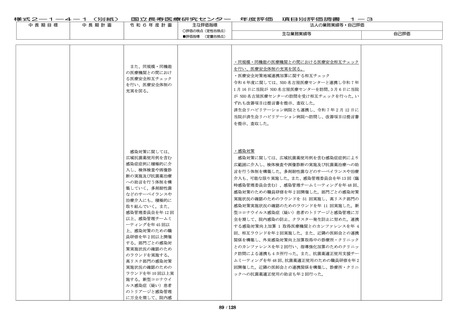

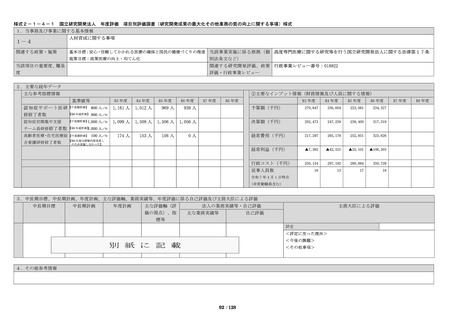

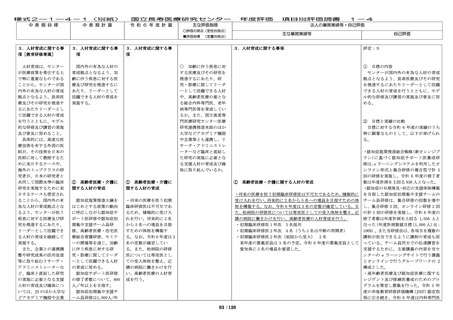

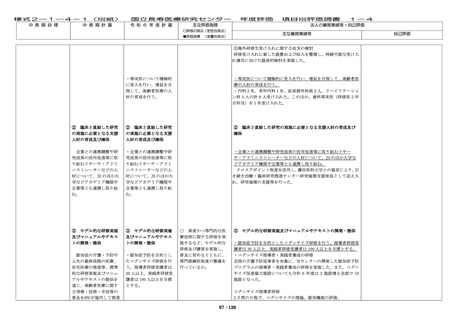

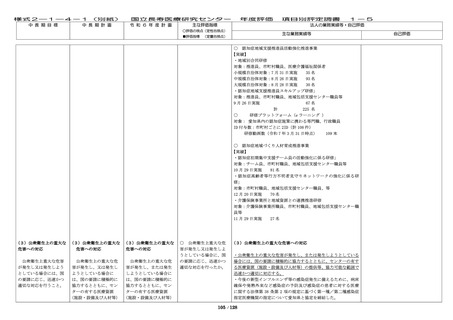

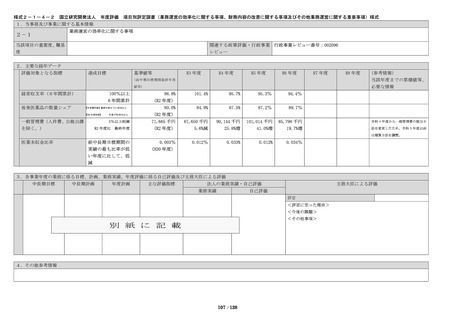

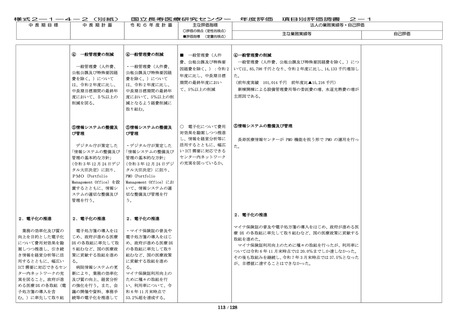

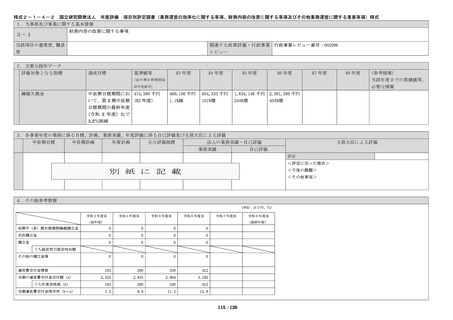

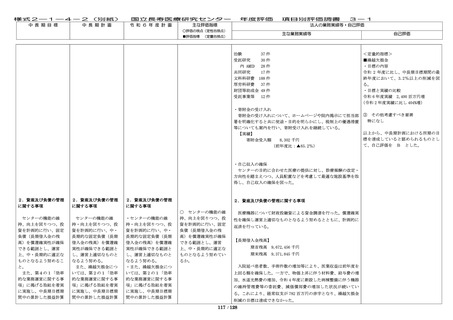

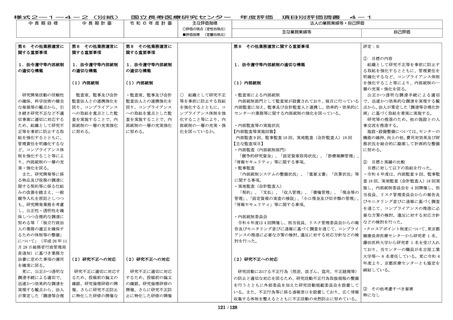

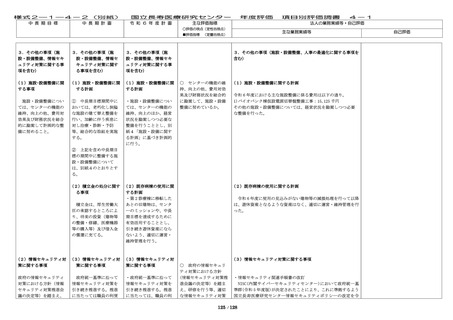

中 長 期 目 標

中 長 期 計 画

国立長寿医療研究センター

令 和 6 年 度 計 画

主な評価指標

年度評価

○評価の視点(定性的視点)

■評価指標

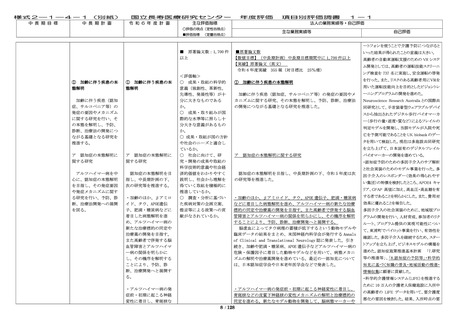

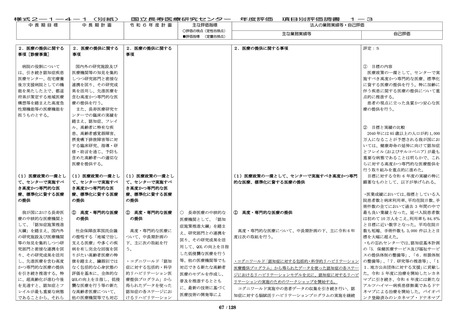

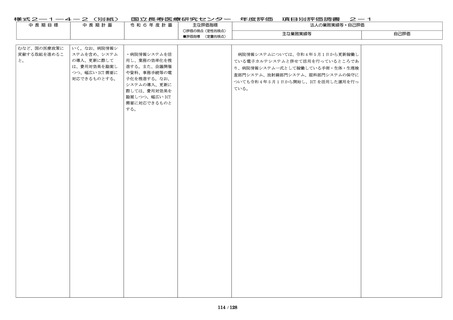

情報発信にあたって

は、関係学会等との連携

を強化して、診療ガイド

ラインの作成・普及等に

更に関与するものとし、

国内外のセンターが担う

疾患に関する知見を収

集、整理及び評価し、科

学的根拠に基づく予防、

診断及び治療法等につい

て、正しい情報が国民に

利用されるようにホーム

ページや SNS を活用する

などして、国民向け及び

医療機関向けの情報提供

の充実を図る。

なお、国民向け及び医療

機関向けの情報提供の指

標としてホームページア

クセス件数について、中

長期計画等に適切な数値

目標を設定すること。

②

情報の収集・発信

医療従事者や患者・家

族が認知症その他加齢に

伴う疾患に関して信頼の

おける情報を分かりやす

く入手できるよう、広く

国内外の知見を収集、整

理及び評価し、ホームペ

ージやSNS等を通じて、国

民向け・医療機関向けの

情報提供を積極的に行う

とともに、メディアに向

けても積極的に情報を発

信する。

また、認知症やフレイ

ル・サルコペニア等、加

齢に伴う疾患・病態に関

する課題に対し、これら

の疾患等とともに生きる

方とそのご家族、そして

医療・介護・福祉関係者

へ向け、それぞれの立場

で取り組むべきことを、

具体的な事例をあげて分

かりやすく情報発信す

る。

加えて、学会等と連携

し、診療ガイドライン等

の作成に更に関与し、ホ

② 情報の収集・発信

医療従事者や患者・家

族が認知症その他加齢に

伴う疾患に関して信頼の

おける情報を分かりやす

く入手できるよう、広く

国内外の知見を収集、整

理及び評価し、ホームペ

ージや SNS 等を通じて、

国民向け・医療機関向け

の情報提供を積極的に行

うとともに、メディアに

向けても積極的に情報を

発信する。

また、認知症やフレイ

ル・サルコペニア等、加

齢に伴う疾患・病態に関

する課題に対し、これら

の疾患等とともに生きる

方とその御家族、そして

医療・介護・福祉関係者

へ向け、それぞれの立場

で取り組むべきことを、

具体的な事例をあげて分

かりやすく情報発信す

る。

加えて、学会等と連携

し、診療ガイドライン等

の作成に更に関与し、ホ

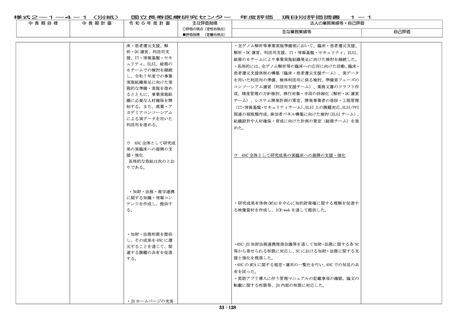

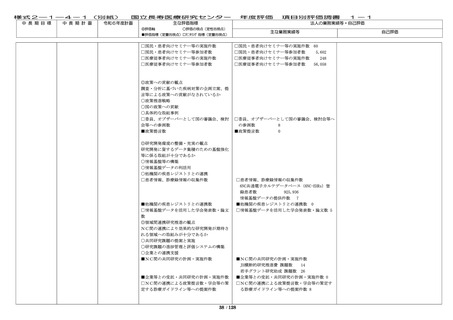

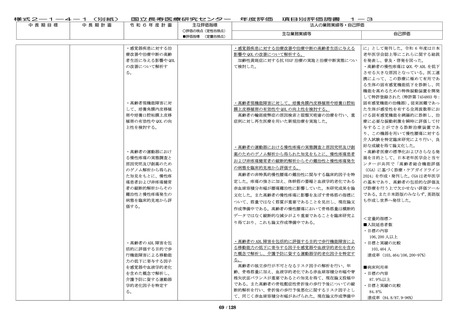

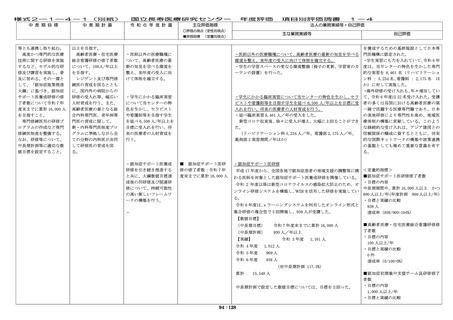

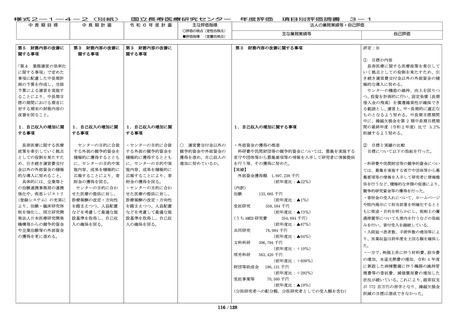

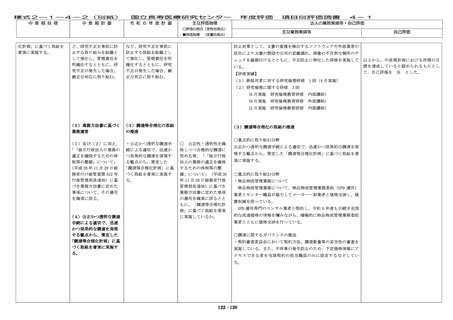

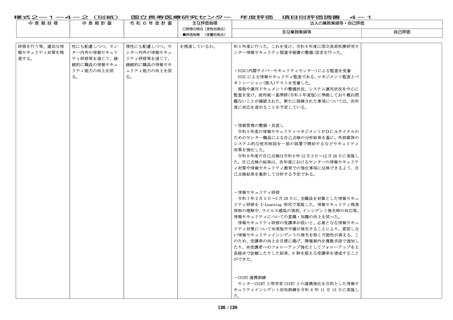

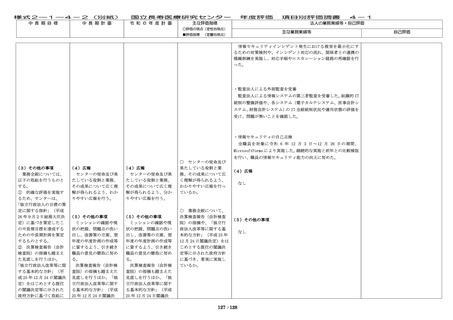

主な業務実績等

(定量的視点)

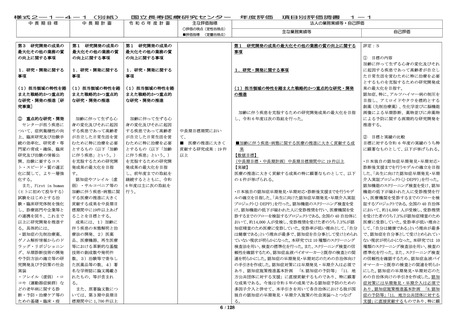

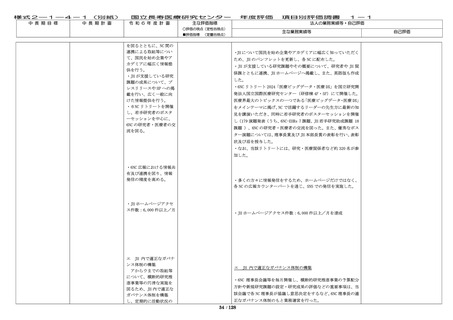

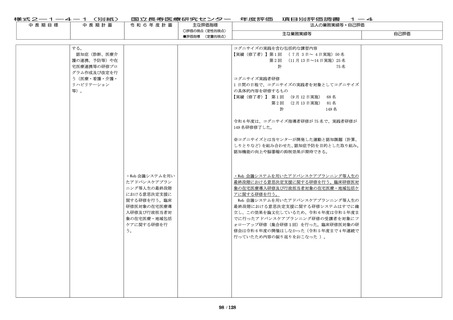

イ 海外とのネットワー

ク構築・運用

台湾、シンガポール、

韓国、タイ等の海外の関

係機関との連携を継続

し、長寿医療分野、老年

医学分野、医療・保健分

野等における研究の推進

及び人的交流や招聘、情

報交換を行う。

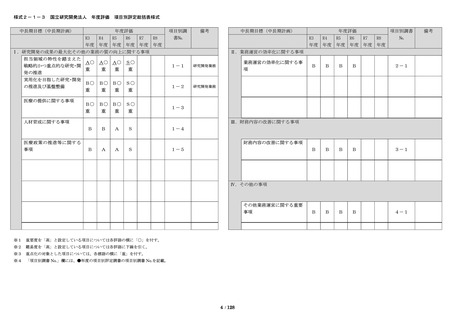

項目別評定調書

1-5

法人の業務実績等・自己評価

イ

海外とのネットワーク構築・運用

当センターの理事長が会長を務めた、健康長寿に関して同様な課

題とエビデンスを持つシンガポール、台湾とともに産学連携による

認知症、フレイル予防のための社会実装を議論するためのシンポジ

ウム「West Pacific Rim Consortium on Healthy Aging 2024」を

開催し、2 日間で登壇者及び招待者を含め約 80 名が参加した。

○ 関係学会等との連携

を強化して、診療ガイド

ラインの作成・普及等に

更に関与しているか。ま

た、国内外のセンターが

担う疾患に関する知見を

収集、整理及び評価し、

科学的根拠に基づく正し

い情報が国民に利用され

るよう、ホームページや

SNS を活用するなどして、

国民向け及び医療機関向

けの情報提供の充実を図

っているか。

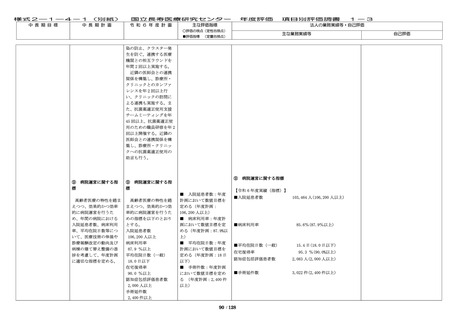

■ ホームページアクセ

ス件数:6,000,000 件以上

/年

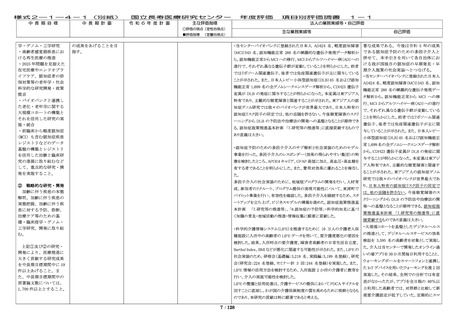

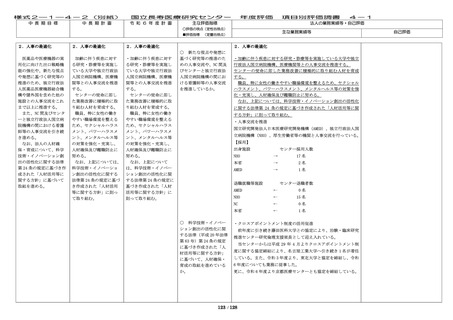

②

情報の収集・発信

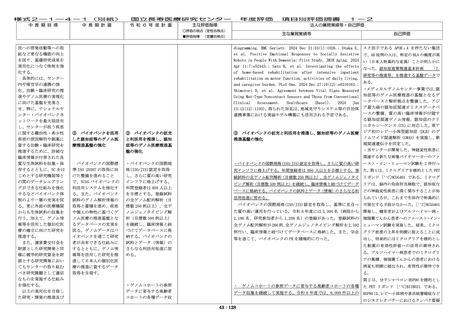

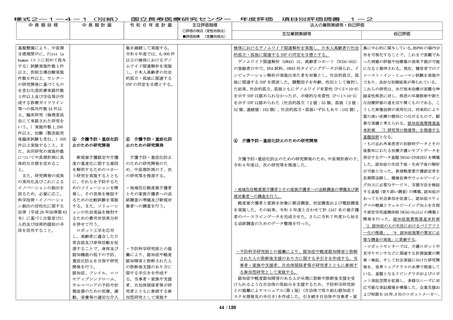

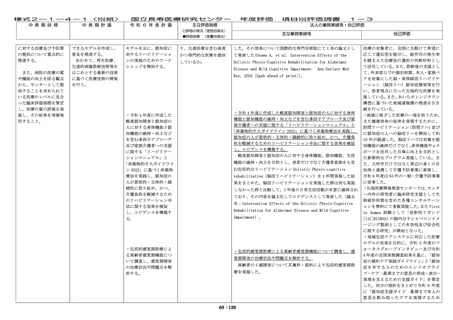

医療従事者や患者・家族が認知症その他加齢に伴う疾患に関して

信頼のおける情報を分かりやすく入手できるよう、広く国内外の知

見を収集、整理及び評価し、ホームページや SNS 等を通じて、国民

向け・医療機関向けの情報提供を積極的に行うとともに、メディア

に向けても積極的に情報を発信する。

また、認知症やフレイル・サルコペニア等、加齢に伴う疾患・病

態に関する課題に対し、これらの疾患等とともに生きる方とそのご

家族、そして医療・介護・福祉関係者へ向け、それぞれの立場で取

り組むべきことを、具体的な事例をあげて分かりやすく情報発信す

る。

加えて、学会等と連携し、診療ガイドライン等の作成に更に関与

し、ホームページを活用すること等により、診療ガイドライン等の

普及に努める。

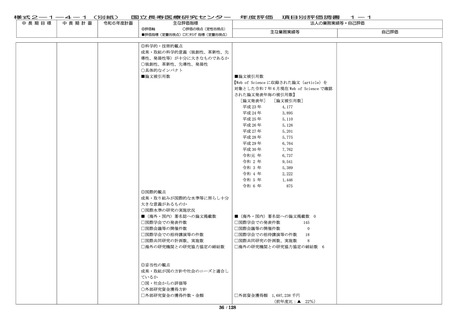

これら取組の結果として、ホームページのアクセス件数について

16,624,123 件/年へとつながった。

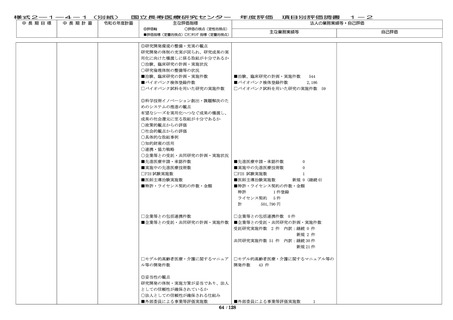

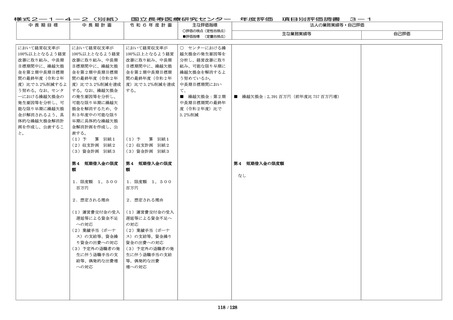

・また、JH と連携して 6NC の所有する教育コンテンツを集積、広く

開示し、センター職員以外も閲覧できる仕組みを構築する。

6NC 共通教育プラットフォーム研究は 6NC の有用な教育・研修コ

ンテンツを国立がんセンターの ICRweb 上でオンデマンド配信する

プラットフォームである。令和 4 年度末迄に 90 コンテンツを配信

し、視聴者数も 6000 以上と好評あることから令和 5 年度から JH 事

業として継続されることになった。令和6年度末までに総コンテン

ツ数も 171 と増加し、視聴者数も 23,192 と 6NC 職員を含む多くの

方々に有効利用されている。

101 / 128

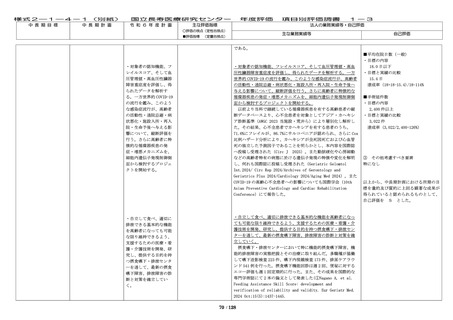

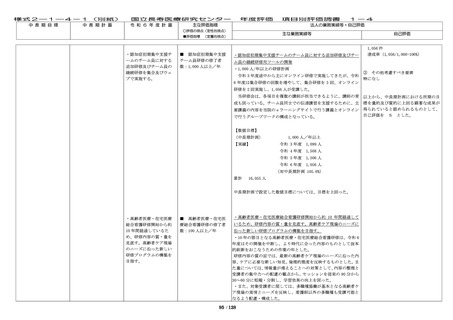

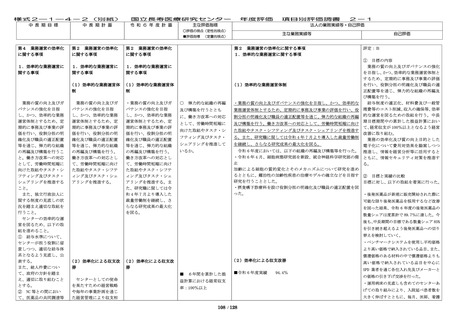

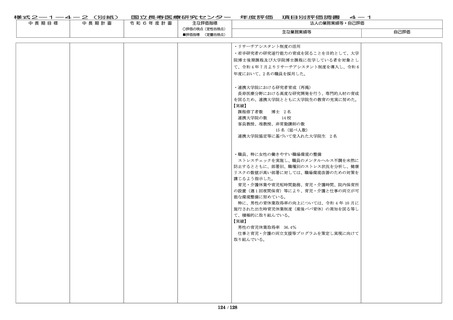

自己評価

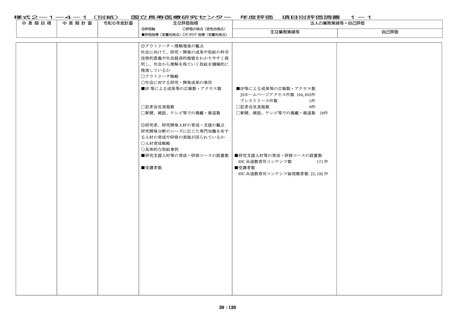

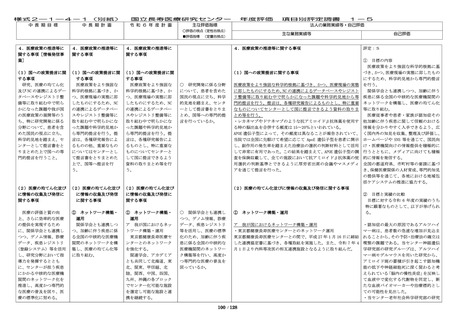

グループは、東北大学、国立保健医療科

学院との共同研究において、簡易に実施

可能な介護者状況を評価する質問票を

開発した。介護者支援の推進は持続可能

な日本の介護システムを維持するため

にも重要な社会問題である。本研究が作

成した質問票は、介護保険現場や行政施

策などにおいて、要介護高齢者を介護す

る家族などの介護状態を簡易に把握す

ることができ、介護支援の推進を通じた

在宅介護環境の整備に繋がることが期

待される。

・健康長寿に関して同様な課題とエビデ

ンスを持つシンガポール、台湾とともに

産学連携による認知症、フレイル予防の

ための社会実装を議論するためのシンポ

ジ ウ ム で あ る 「 West Pacific Rim

Consortium on Healthy Aging 2024」を

開催し、当センターの理事長が会長を務

めた。登壇者及び招待者を含め 2 日間で

約 80 名が参加した。

・リハビリテーション・栄養・口腔管理の

一体的な取り組みのための国内外初のガ

イドラインとして「生活期におけるリハ

ビリテーション・栄養・口腔管理の協働に

関するケアガイドライン」を作成した。こ

のガイドラインは「リハビリテーション・

栄養・口腔連携加算」の創設に大きく寄与

した。また診療報酬の改定に伴い、当セン

ターでは令和 6 年 6 月よりリハビリテー

ション・栄養・口腔連携加算の算定を行っ

ている。

・「認知症不安ゼロのまち おおぶ」を掲

げる大府市が舞台のドラマ「忘れっぽい

ハムレット」が全国ネットで放送され、こ

のドラマの監修を当センターが行い、

「軽

度認知障害(MCI)」という言葉の認知度向

上に貢献した。