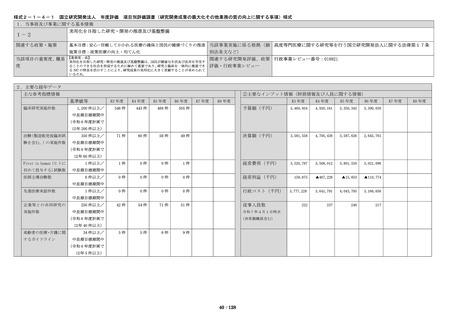

資料1‐1 令和6年度 業務実績評価書(案) (44 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59633.html |

| 出典情報 | 厚生労働省国立研究開発法人等審議会 高度専門医療研究評価部会(第39回 8/5)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

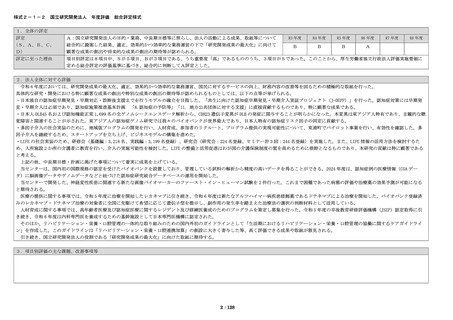

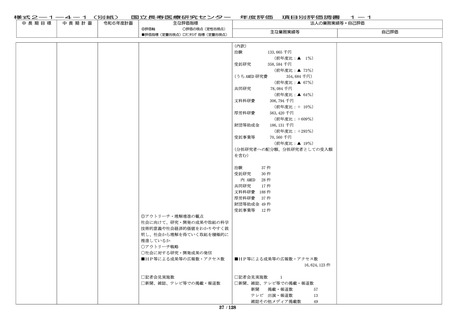

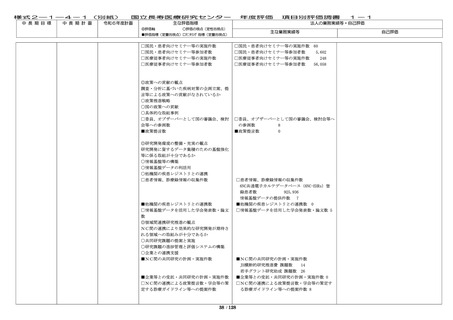

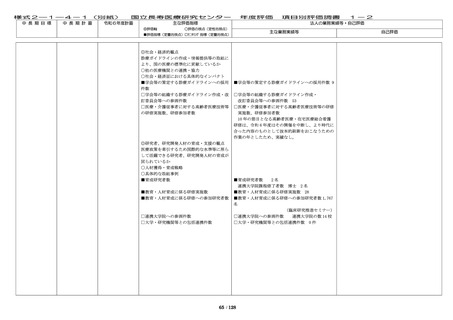

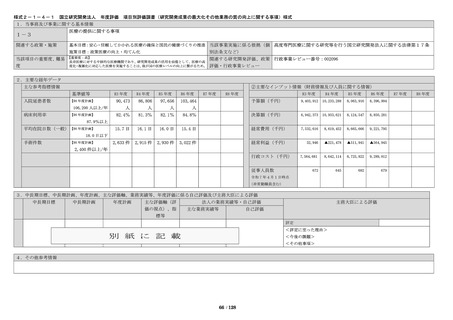

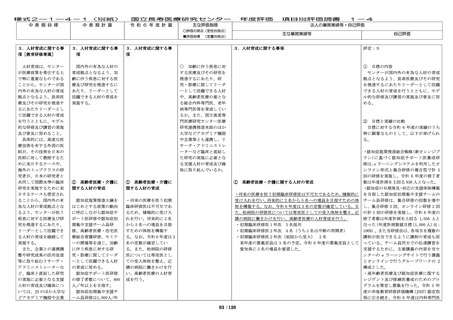

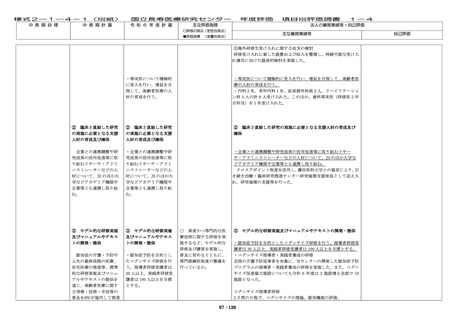

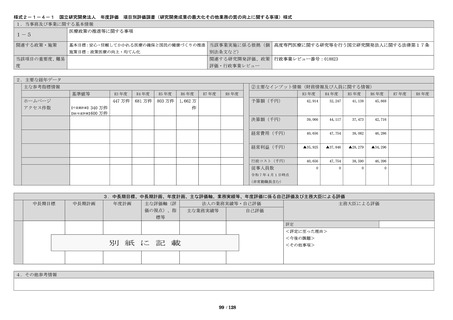

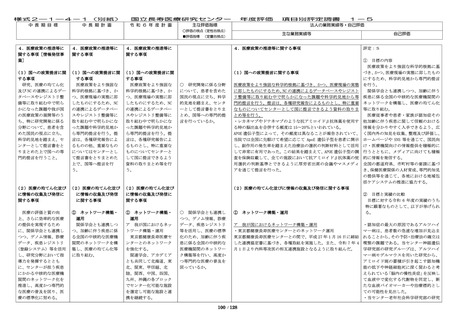

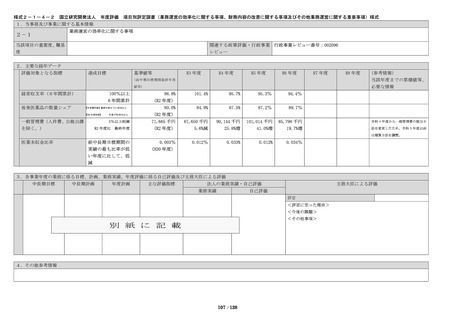

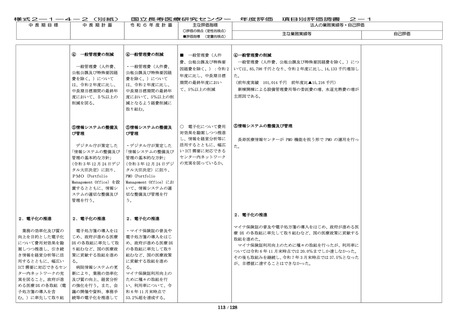

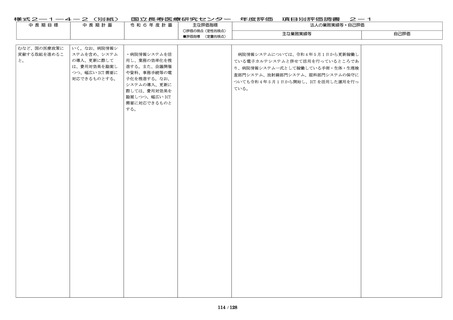

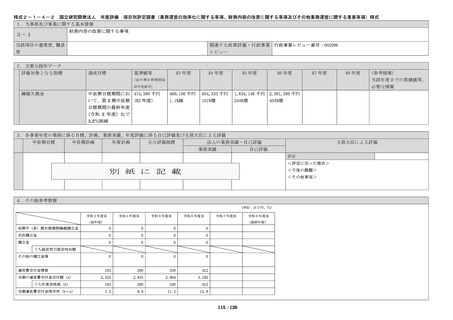

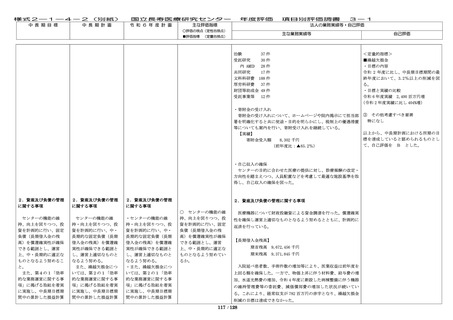

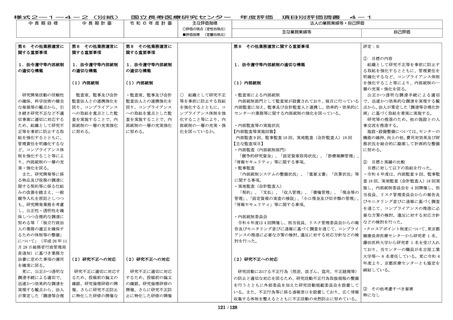

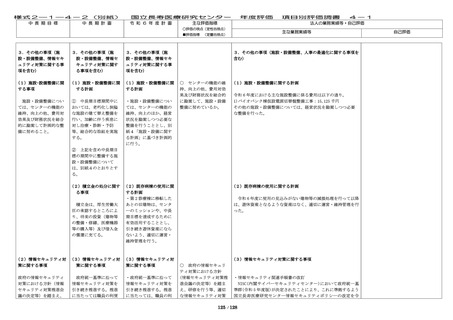

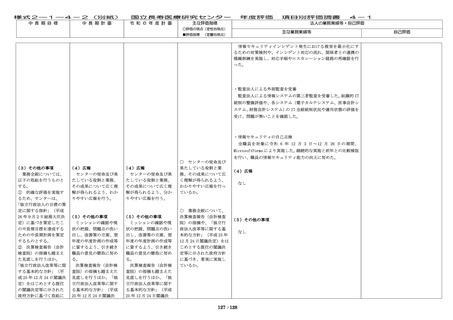

中 長 期 目 標

中 長 期 計 画

国立長寿医療研究センター

令 和 6 年 度 計 画

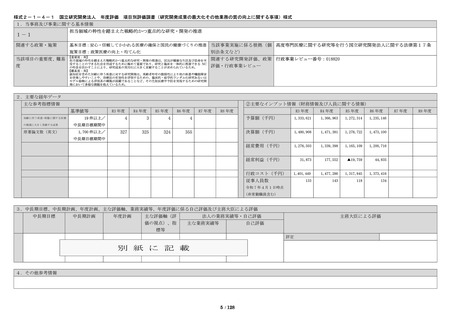

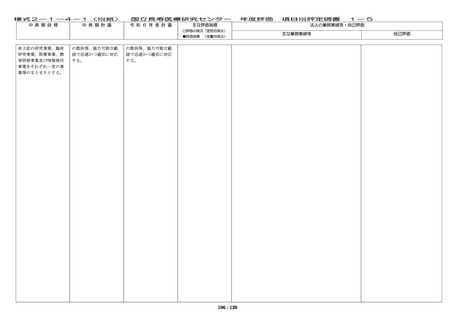

主な評価指標

年度評価

○評価の視点(定性的視点)

■評価指標

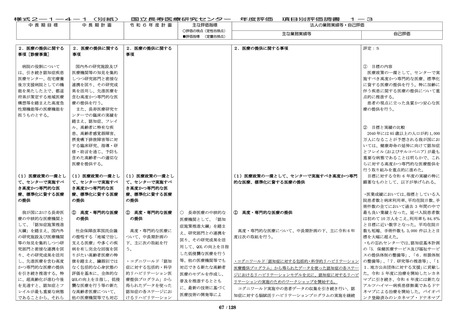

民への啓発活動等への取

組など更なる機能の向上

を図り、基礎研究成果を

実用化につなぐ体制を強

化する。

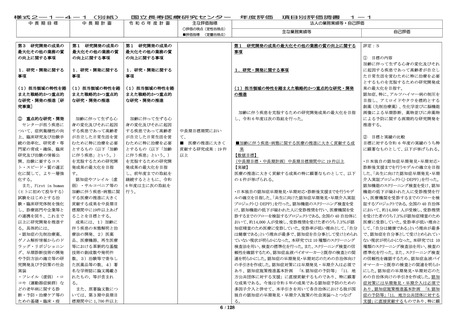

具体的には、センター

内や産官学の連携の強

化、治験・臨床研究の推

進やゲノム医療の実現化

に向けた基盤を充実さ

せ、特に、ナショナルセ

ンター・バイオバンクネ

ットワークを最大限活用

し、センターが担う疾患

に関する難治性・希少性

疾患の原因解明や創薬に

資する治験・臨床研究を

推進するために、詳細な

臨床情報が付帯された良

質な生体試料を収集・保

存するとともに、NC をは

じめとする研究機関等と

の間のデータシェアリン

グができる仕組みを強化

するなどバイオバンク体

制のより一層の充実を図

る。更に外部の医療機関

からも生体試料の収集を

行う。加えて、ゲノム情

報等を活用した個別化医

療の確立に向けた研究を

推進する。

また、運営費交付金を

財源とした研究開発と同

様に競争的研究資金を財

源とする研究開発におい

てもセンターの取り組む

べき研究課題として適切

なものを実施する仕組み

を強化する。

以上の実用化を目指し

た研究・開発の推進及び

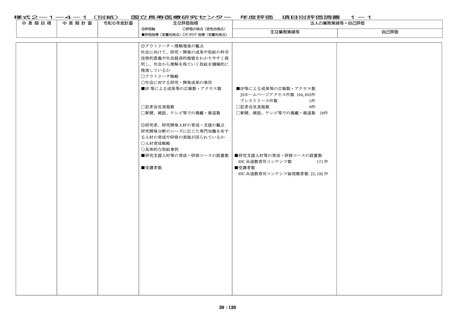

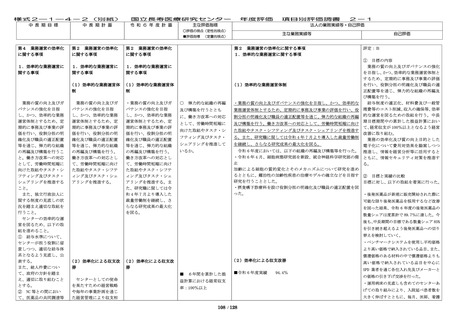

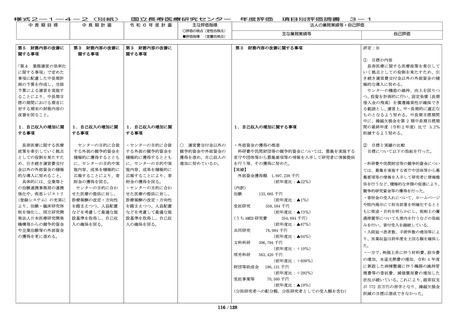

③ バイオバンクを活用

した認知症等のゲノム医

療推進基盤の強化

③ バイオバンクの拡充

と利活用を推進し、認知

症等のゲノム医療推進基

盤の強化

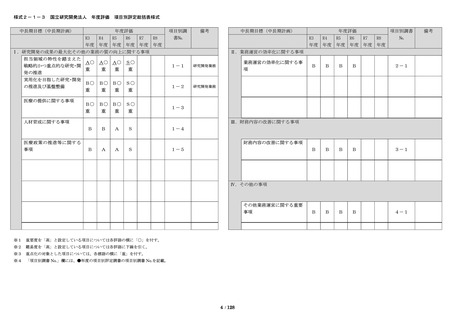

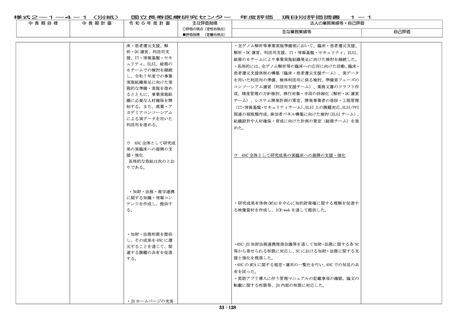

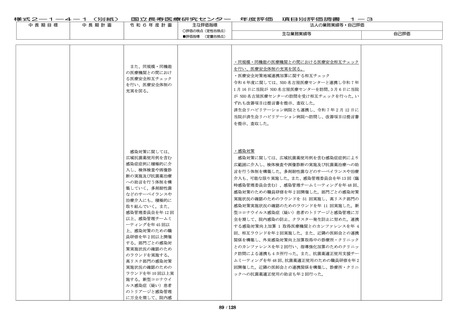

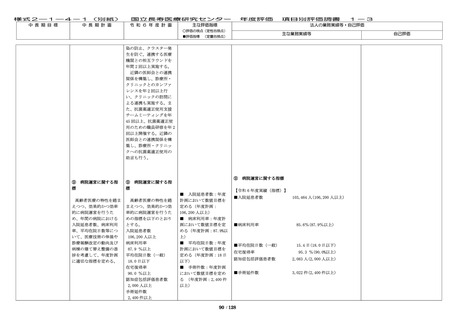

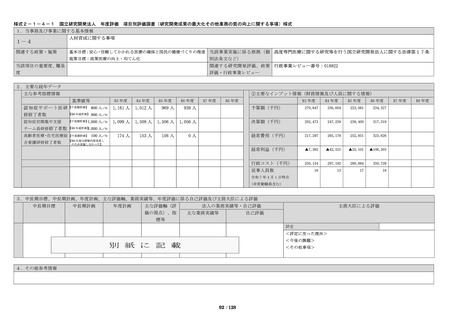

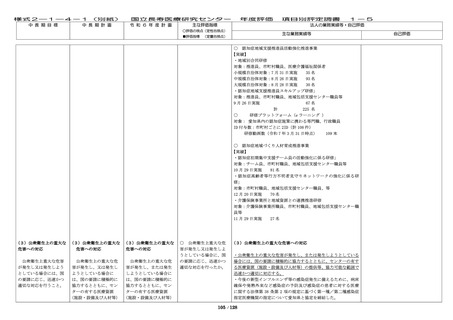

項目別評価調書

1-2

法人の業務実績等・自己評価

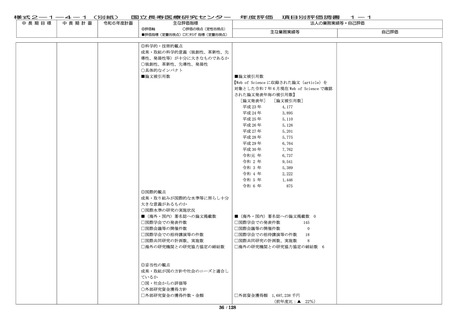

主な業務実績等

自己評価

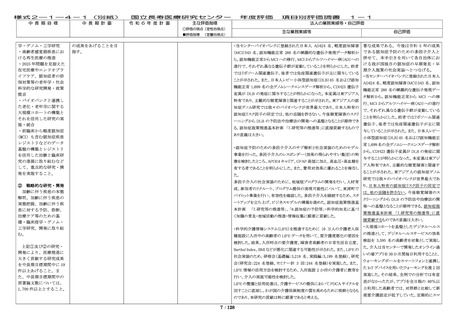

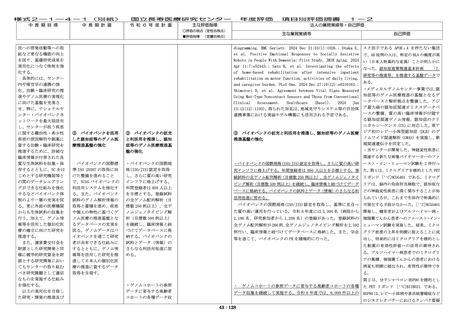

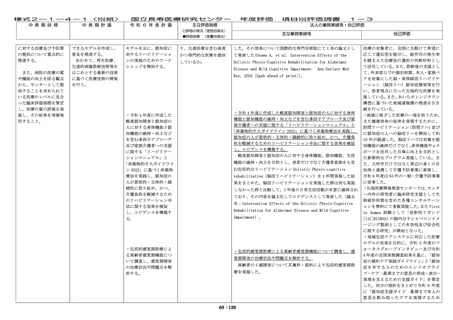

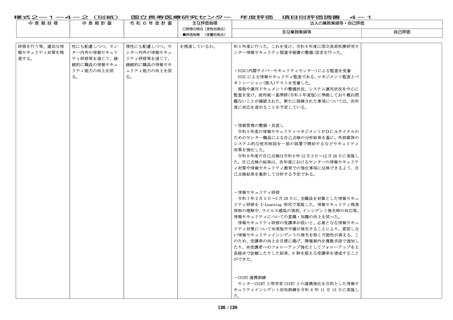

diagramming. BMC Geriatr. 2024 Dec 21;24(1):1026.; Otaka E,

et al. Positive Emotional Responses to Socially Assistive

Robots in People With Dementia: Pilot Study. JMIR Aging. 2024

Apr 11;7:e52443.; Sato K, et al. Investigating the effects

of home-based rehabilitation after intensive inpatient

rehabilitation on motor function, activities of daily living,

and caregiver burden. PLoS One. 2024 Dec 27;19(12):e0316163.;

Shimotori D, et al. Agreement between Vital Signs Measured

Using Mat-Type Noncontact Sensors and Those from Conventional

Clinical

Assessment.

Healthcare

(Basel).

2024

Jun

13;12(12):1193)。得られた知見は、地域見守りシステム等の自治体

連携事業における実装モデル構築にも活用される予定である。

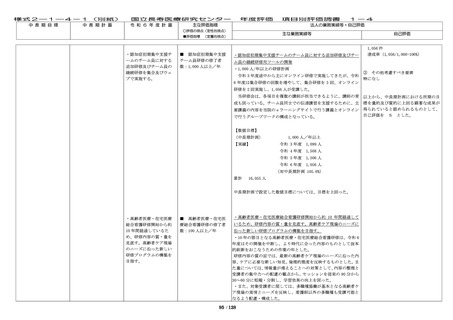

スク因子である APOEε4 を持たない集団

(定量的視点)

で、AD 症例の人は、特定の HLA の頻度が高

い(日本人特異的な変異)ことが明らかに

なった。認知症施策推進基本計画

「7.

研究等の推進等」を推進する基盤データで

ある。

・メディカルゲノムセンター事業では、認

知症等のゲノム医療推進の基盤となるデ

ータベースと解析拠点を整備した。アジ

ア最大級の認知症関連オミクスデータベ

ースの整備、質の高い臨床情報が付随す

る認知症関連ゲノム情報、認知症のクリ

ニカルシーケンス(CS)に対応した。東ア

③ バイオバンクの拡充と利活用を推進し、認知症等のゲノム医療 ジア初のレビー小体型認知症(DLB)のゲ

ノムワイド関連解析(GWAS)を実施し、新

推進基盤の強化

規関連遺伝子を同定した。

・当センターが開発した、神経変性疾患に

関連する新たな画像バイオマーカーのファ

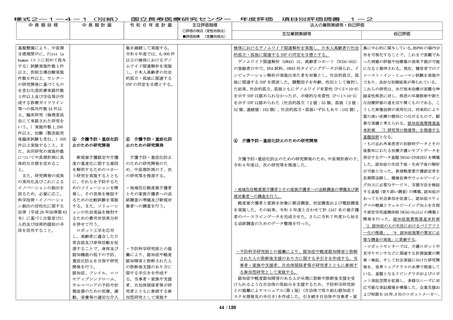

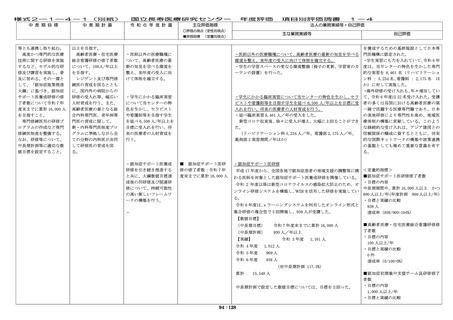

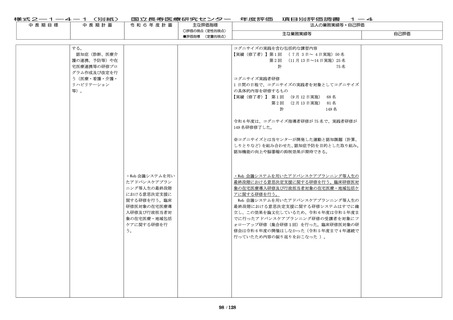

バイオバンクの国際標

準 ISO 20387 の取得に向

けた整備を進めること

で、NCGG バイオバンクの

利活用システムを強化す

る。また、バイオバンク

試料のゲノム解析情報の

取得と蓄積を進め、疾患

や個人の特性に基づくゲ

ノム医療の推進基盤とな

るデータベースの充実を

図る。ゲノムデータはバ

イオバンクを通じて研究

者が共有できる仕組みに

するとともに、ゲノム情

報等を活用した研究を推

進して日本人の個別化医

療の推進に資するデータ

取得を目指す。

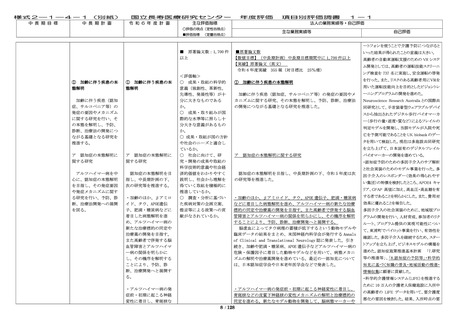

・バイオバンクの国際規

格(ISO/JIS)認定を取得

し、さらに質の高い研究

インフラに格上げする。

年間登録者は 950 人以上

を目標とする。登録試料

の全ゲノム配列解析(目

標数 250 例以上)、全ゲ

ノムジェノタイピング解

析(目標数 500 例以上)

を継続し、臨床情報と紐

づけてデータベースに格

納する。バイオバンクの

試料とデータ(情報)の

さらなる利活用促進に努

める。

・バイオバンクの国際規格(ISO/JIS)認定を取得し、さらに質の高い研

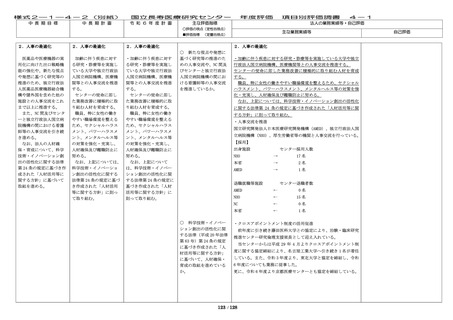

ースト・イン・ヒューマン試験を 2 件行っ

究インフラに格上げする。年間登録者は 950 人以上を目標とする。登 た。第 1 は、ミクログリアを標的とした PET

録試料の全ゲノム配列解析(目標数 250 例以上)、全ゲノムジェノタイ リガンド [¹¹C]NCGG401 である。ミクログ

ピング解析(目標数 500 例以上)を継続し、臨床情報と紐づけてデータ

リアは、脳内の免疫担当細胞で、認知症な

ベースに格納する。バイオバンクの試料とデータ(情報)のさらなる利

どの神経変性疾患に深く関与することが知

活用促進に努める。

られているが、これまで生体内で特異的に

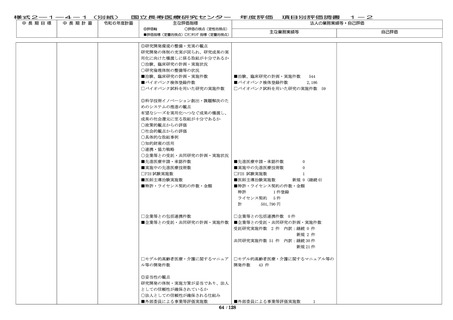

バイオバンクの国際規格(ISO/JIS)認定を取得し、基準に見合っ 可視化する手段がなかった。[¹¹C]NCGG401

た質の高い運用を行っている。令和 6 年度には 3,394 名(病院から 開発し、健常者およびアルツハイマー病・

2,186 名、研究参加者から 1,208 名)の登録があった。登録試料の 側頭葉てんかん患者へのファースト・イン・

全ゲノム配列解析が 266 例、全ゲノムジェノタイピング解析を 2,592 ヒューマン試験を実施した。結果、ミクロ

例行い、臨床情報と紐づけてデータベースに格納した。また、学会 グリア密度の上昇を明瞭に捉えることに成

等を通じて、バイオバンクの PR を積極的に行った。

功し、将来的にはミクログリアを標的とし

た創薬の有効性評価への活用が期待され

る。アルツハイマー病患者でのミクログリ

アの集積、側頭葉てんかんの患者における

病変も明瞭に描出され、有用性が期待でき

る。

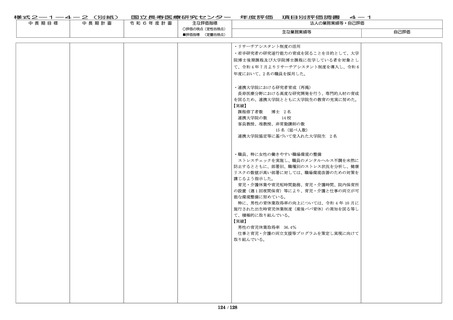

第 2 は、分子シャペロン HSP90 を標的とし

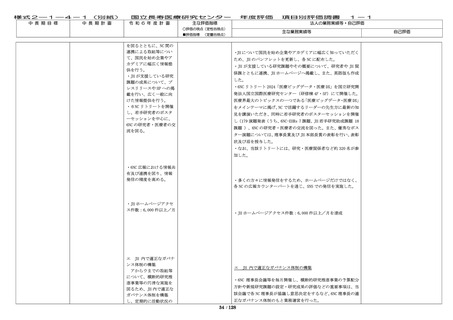

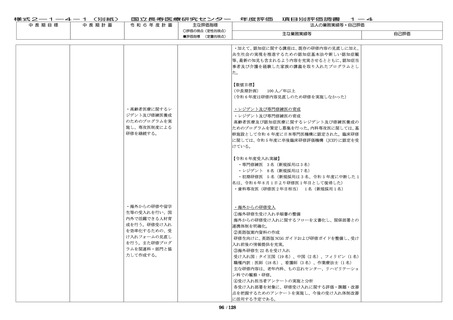

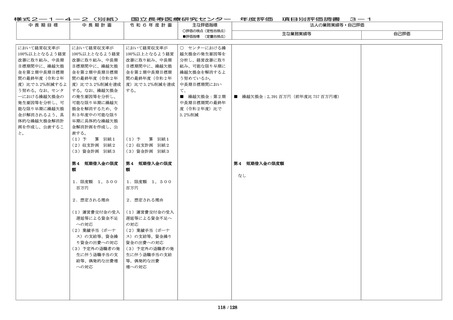

・ゲノムコホートの参照

データに寄与する高齢者

コホートの各種データ収

・ ゲノムコホートの参照データに寄与する高齢者コホートの各種 た PET リガンド [¹¹C]BIIB021 である。

データ収集を継続して実施する。令和 6 年度では、6,000 件以上の HSP90 は、レビー小体病や多系統萎縮症など

のシヌクレオパチーにおけるタンパク質凝

43 / 128