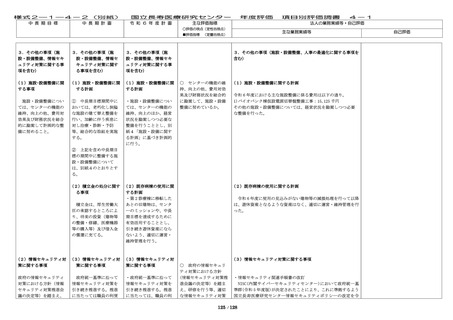

資料1‐1 令和6年度 業務実績評価書(案) (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59633.html |

| 出典情報 | 厚生労働省国立研究開発法人等審議会 高度専門医療研究評価部会(第39回 8/5)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

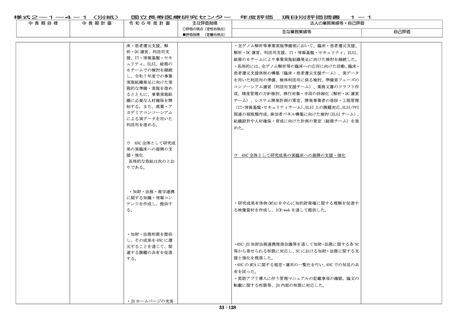

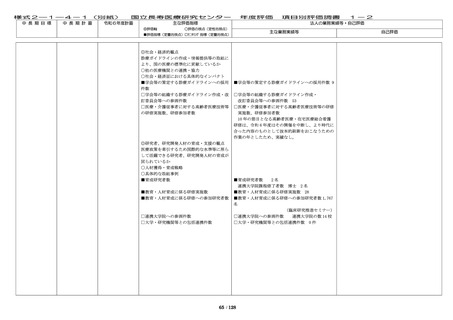

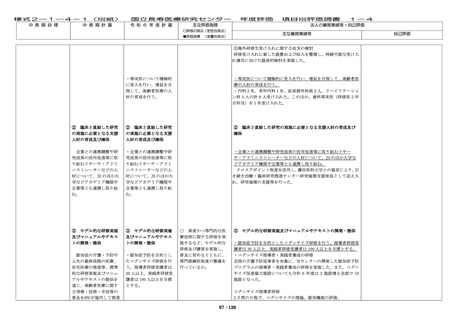

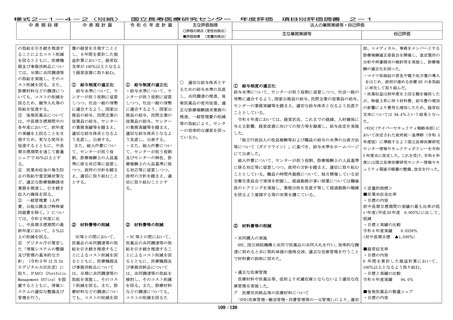

国立研究開発法人

年度評価

総合評定様式

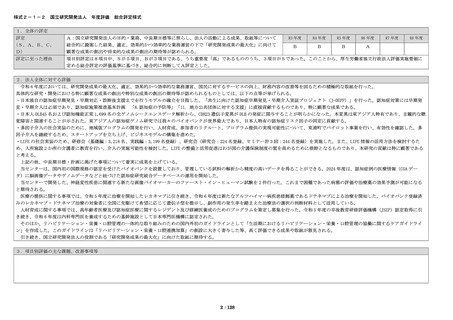

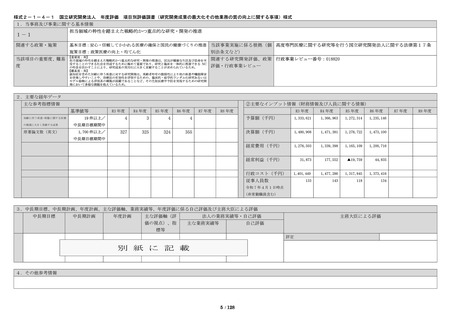

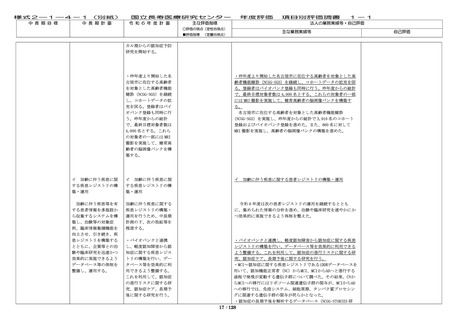

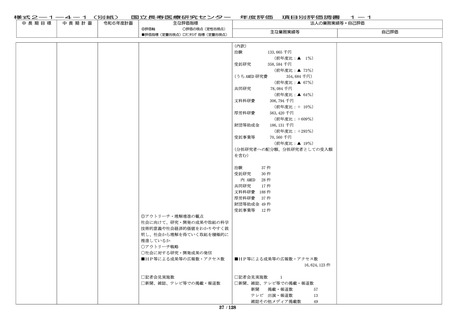

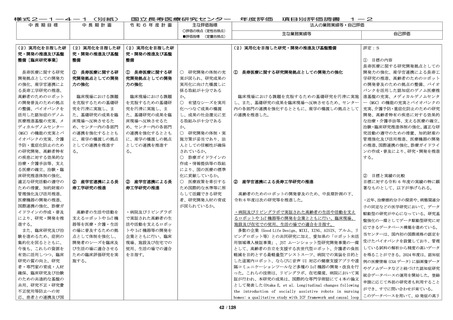

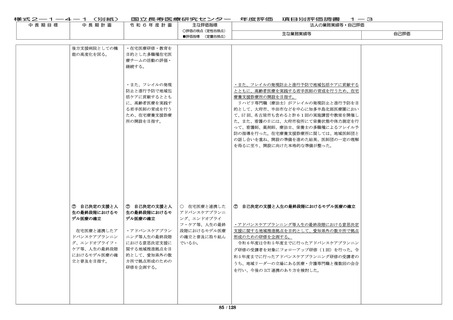

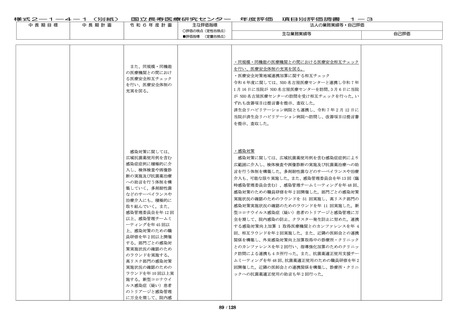

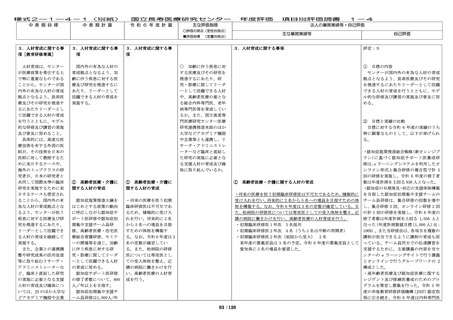

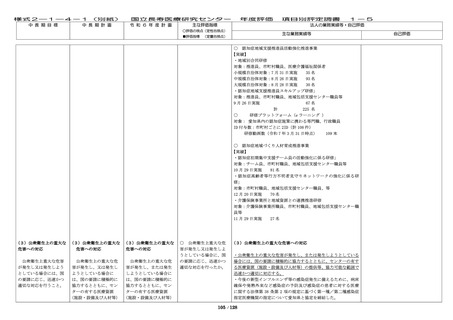

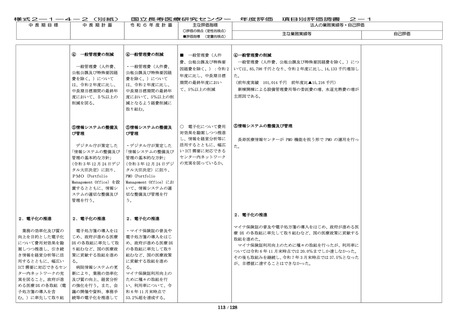

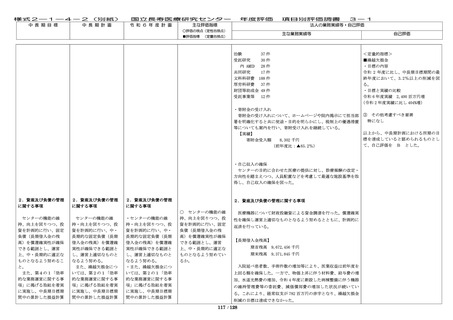

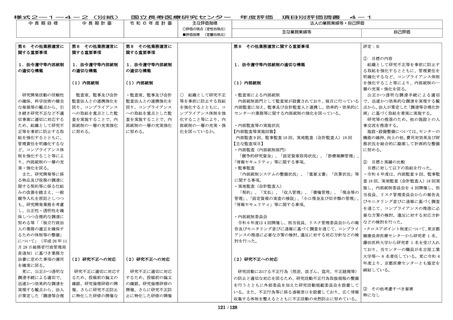

1.全体の評定

評定

(S、A、B、C,

D)

A:国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について

総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて

顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。

評定に至った理由

項目別評定は8項目中、Sが5項目、Bが3項目である、うち重要度「高」であるもののうち、3項目がSであった。このことから、厚生労働省独立行政法人評価実施要領に

定める総合評定の評価基準に基づき、総合的に判断してA評定とした。

R3 年度

R4 年度

R5 年度

R6 年度

B

B

B

A

R7 年度

R8 年度

2.法人全体に対する評価

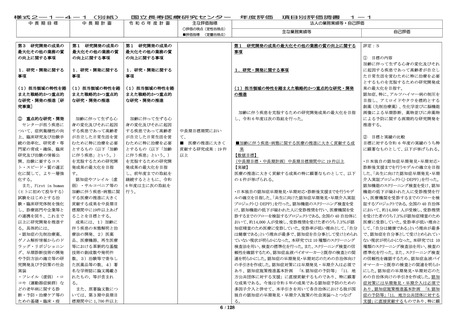

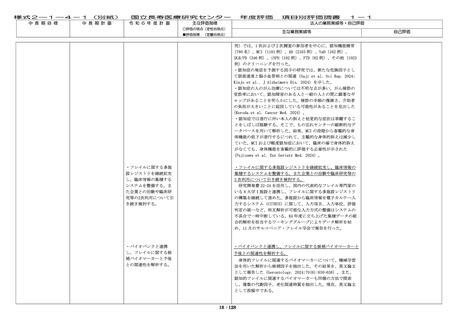

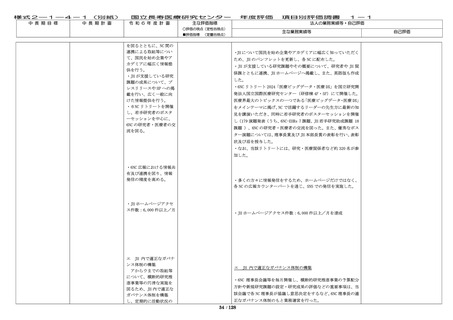

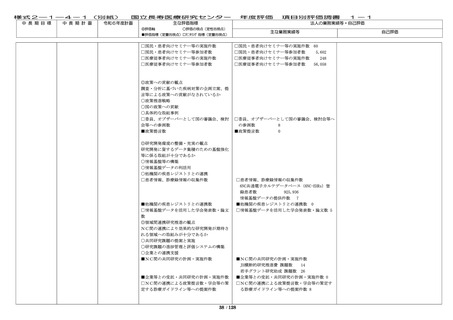

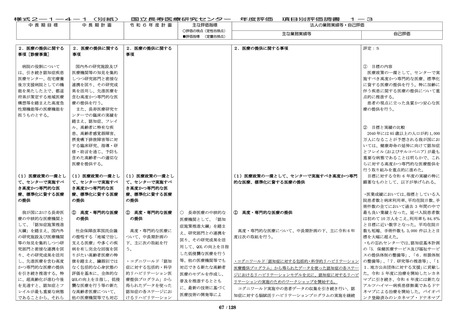

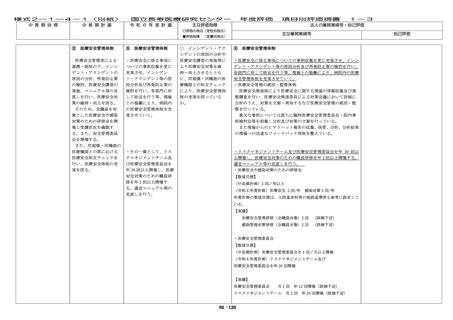

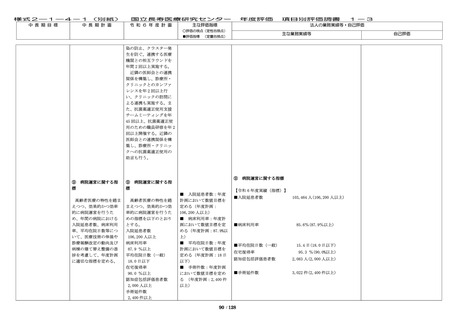

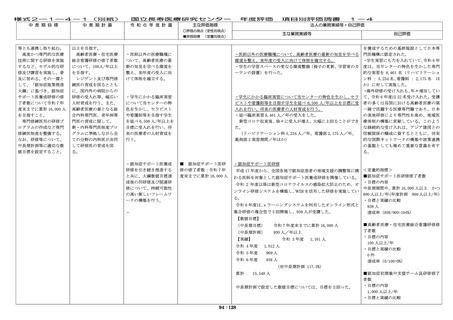

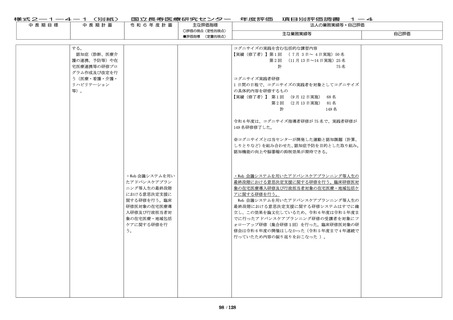

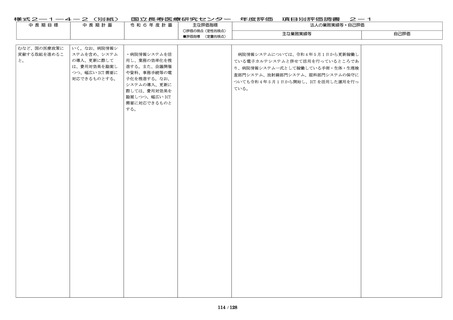

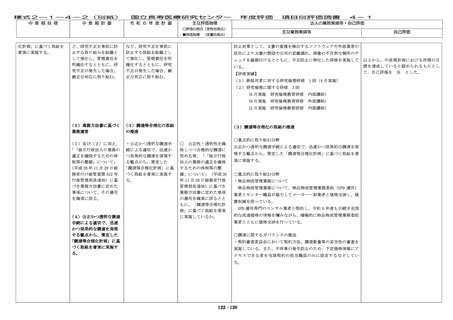

令和 6 年度においては、研究開発成果の最大化、適正、効果的かつ効率的な業務運営、国民に対するサービスの向上、財務内容の改善等を図るための積極的な取組を行った。

具体的な研究・開発における特に顕著な成果の創出や特別な成果の創出の期待等が認められるものとしては、以下の点等が挙げられる。

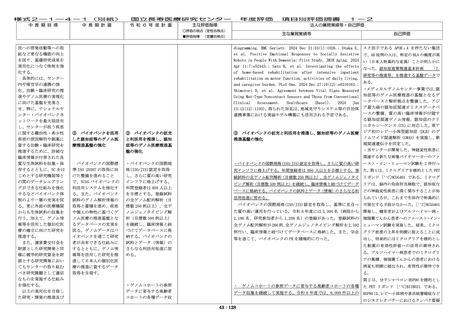

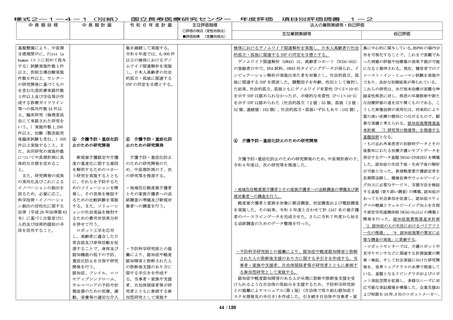

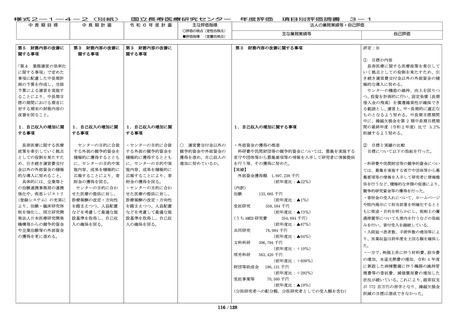

・日本独自の認知症早期発見・早期対応・診断後支援までを行うモデルの確立を目指した、「共生に向けた認知症早期発見・早期介入実証プロジェクト(J-DEPP)」を行った。認知症対策には早期発

見・早期介入は必須であり、認知症施策推進基本計画 「8.認知症の予防等」「11. 地方公共団体に対する支援」に直接貢献するものであり、特に顕著な成果である。

・日本人 DLB45 名および認知機能正常 1,699 名の全ゲノムシークエンスデータ解析から、CDH23 遺伝子変異が DLB の発症に関与することが明らかになった。本変異は東アジア人特有であり、主観的な聴

覚障害と関連することが示された。東アジア人の認知症ゲノム研究では我々のバイオバンクが世界最大であり、日本人特有の認知症リスク因子の同定に貢献する。

・多因子介入の社会実装のために、地域版プログラムの開発を行い、人材育成、参加者のリクルート、プログラム提供の実現可能性について、東浦町でパイロット事業を行い、有効性を確認した。多

因子介入を継続するため、スタートアップを立ち上げ、ビジネスモデルの構築を進めた。

・LIFE の社会実装のため、研修会(基礎編:3,218 名、実践編:3,199 名登録)、研究会(研究会:224 名登録、セミナー計 3 回:244 名登録)を実施した。また、LIFE 情報の活用方法を検討するた

め、入所施設 2 か所の介護者に教育を行い、介入の実施可能性を検討した。LIFE の整備と活用促進はわが国の介護保険制度の質を高めるために根幹となるものであり、本研究の貢献は特に顕著である

と考える。

上記の他、中長期目標・計画に掲げた事項について着実に成果を上げている。

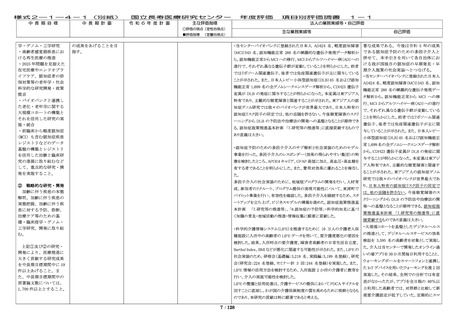

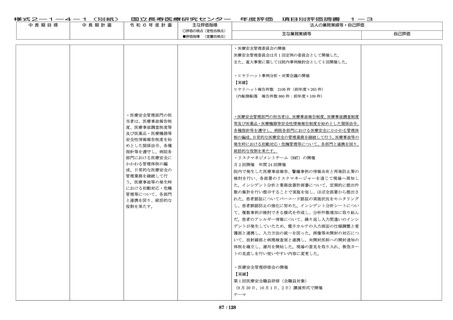

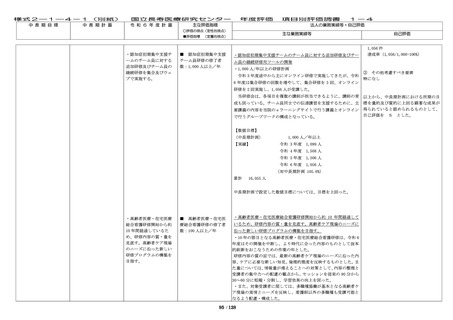

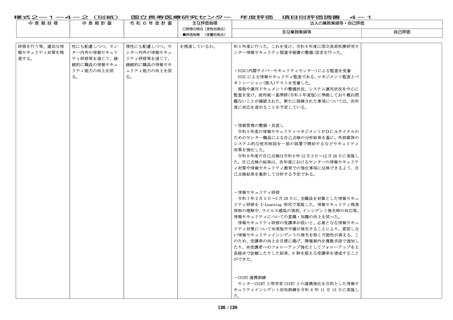

当センターは、国内初の国際規格の認定を受けたバイオバンクを設置しており、管理している試料の解析から精度の高いデータを得ることができる。2024 年度は、認知症例の医療情報(CGA デー

タ)に脳画像データやゲノムデータなどと紐づけた認知症研究統合データベースの運用を開始した。

当センターで開発した、神経変性疾患に関連する新たな画像バイオマーカーのファースト・イン・ヒューマン試験を 2 件行った。これまで困難であった病態の評価や治療薬の効果予測が可能になる

と期待される。

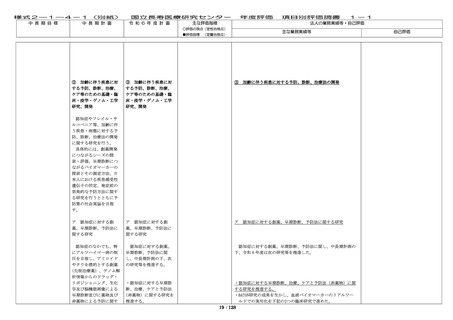

医療の提供に関する事項では、令和 5 年度に治療を開始したレカネマブに引き続き、令和 6 年度は新たなアルツハイマー病疾患修飾薬であるドナネマブによる治療を開始した。バイオバンク登録済

みのレカネマブ・ドナネマブ治療の対象者に全国に先駆けて希望に応じて遺伝子型を提示し、副作用の発生率を踏まえた治療法の選択の判断材料として活用している。

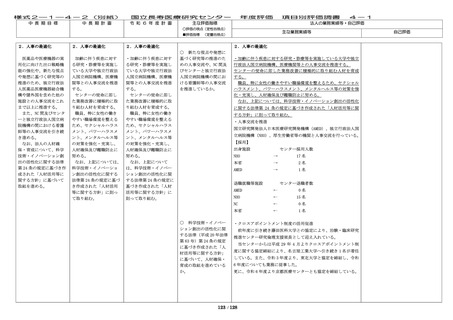

人材育成に関する事項では、高年齢者医療及び認知症医療に関するレジデント及び修練医養成のためのプログラムを策定し募集を行った。令和 5 年度の卒後教育研修評価機構(JSEP)認定取得に引

き続き、令和 6 年度は内科専門医を養成するための基幹施設として日本専門医機構に認定された。

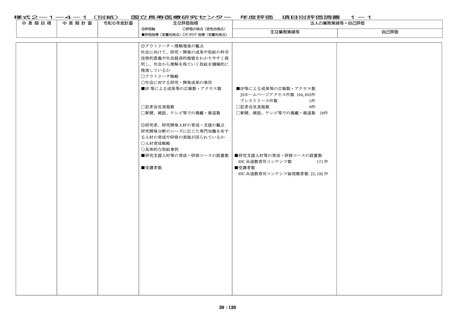

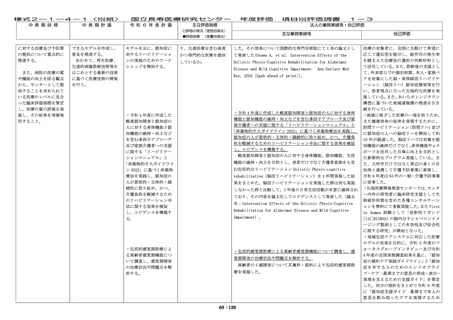

そのほか、リハビリテーション・栄養・口腔管理の一体的な取り組みのための国内外初のガイドラインとして「生活期におけるリハビリテーション・栄養・口腔管理の協働に関するケアガイドライ

ン」を作成した。このガイドラインは「リハビリテーション・栄養・口腔連携加算」の創設に大きく寄与した等、高く評価できる成果や取組が散見される。

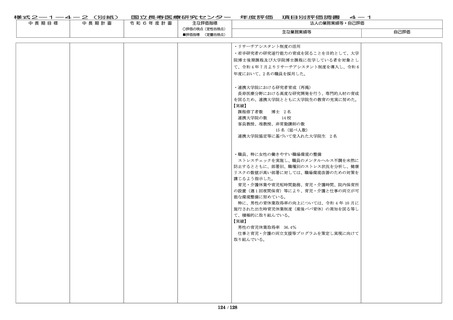

引き続き、国立研究開発法人の役割である「研究開発成果の最大化」に向けた取組に期待する。

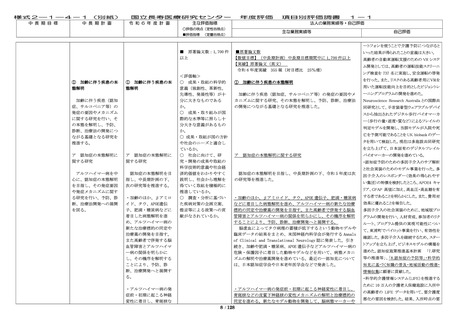

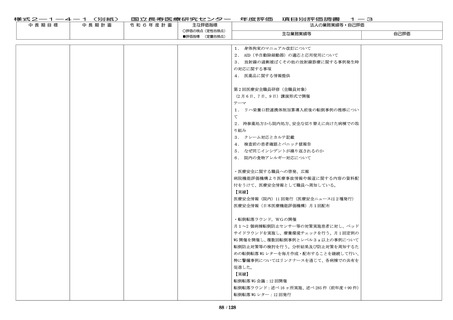

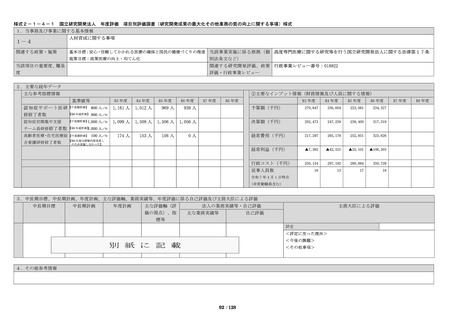

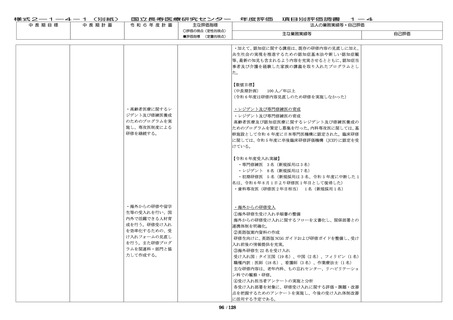

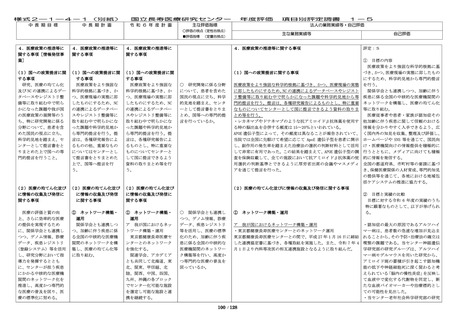

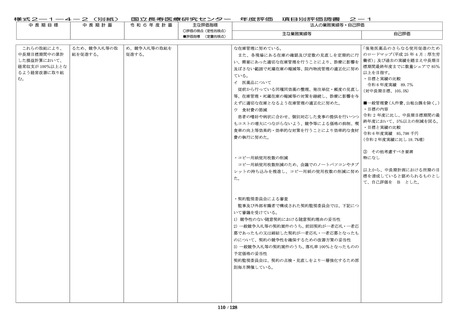

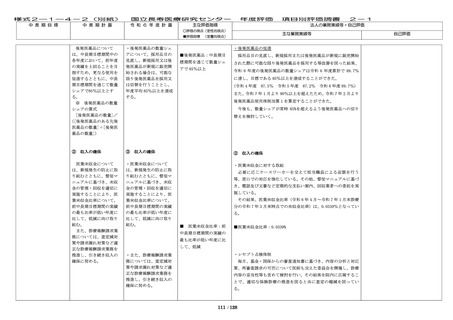

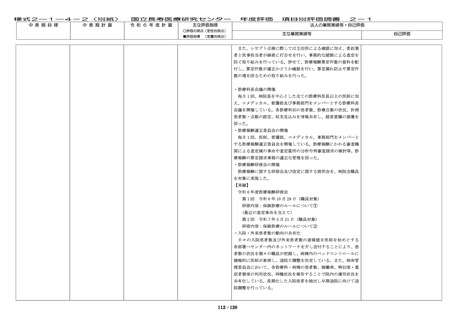

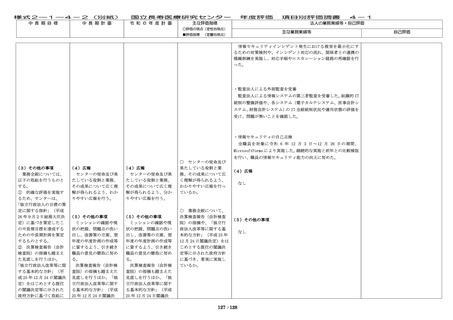

3.項目別評価の主な課題、改善事項等

2 / 128