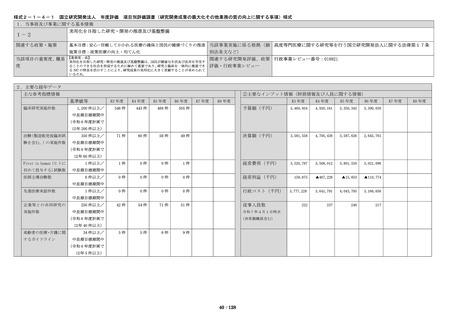

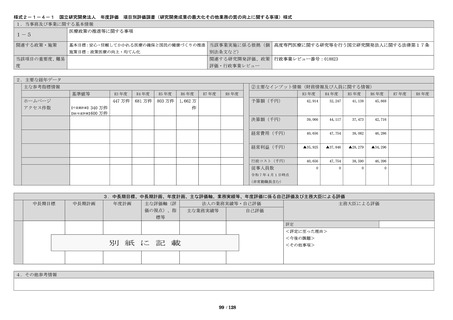

資料1‐1 令和6年度 業務実績評価書(案) (45 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59633.html |

| 出典情報 | 厚生労働省国立研究開発法人等審議会 高度専門医療研究評価部会(第39回 8/5)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

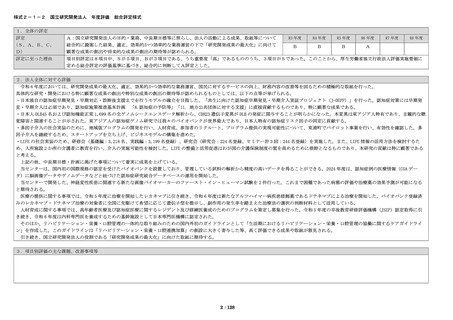

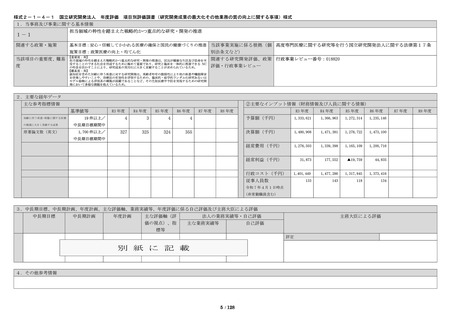

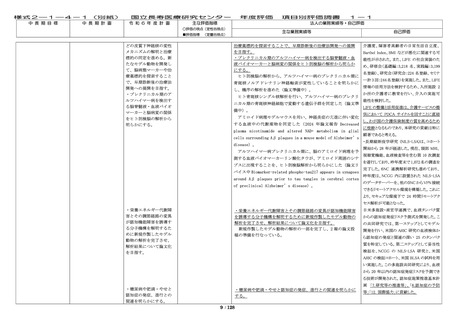

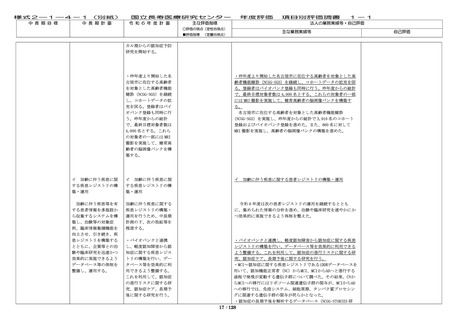

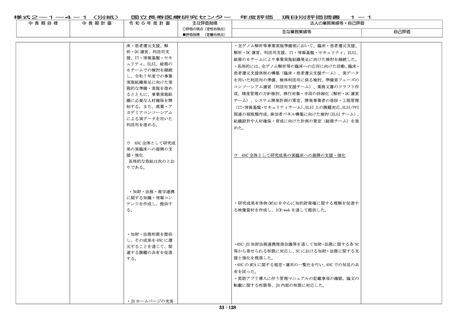

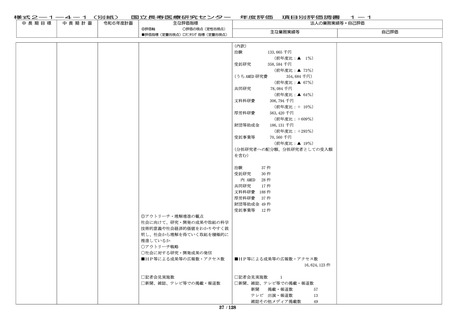

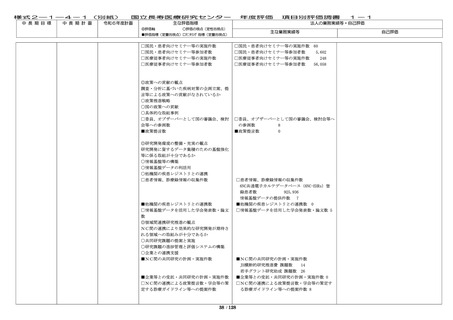

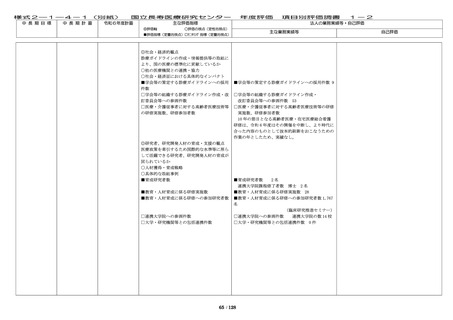

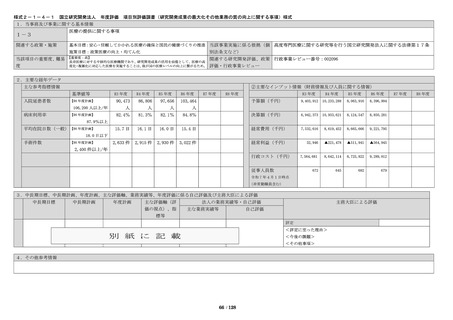

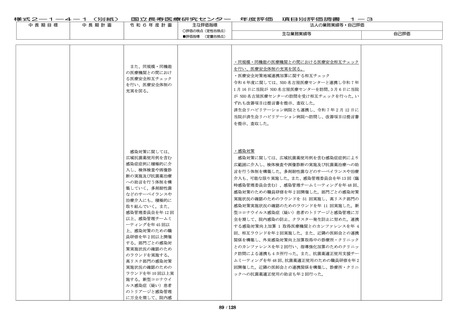

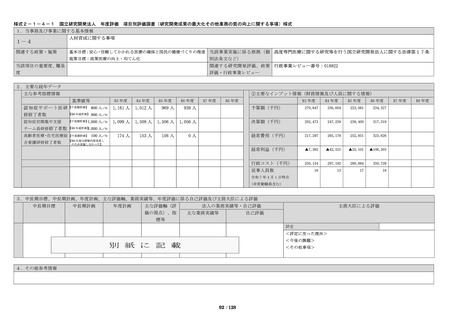

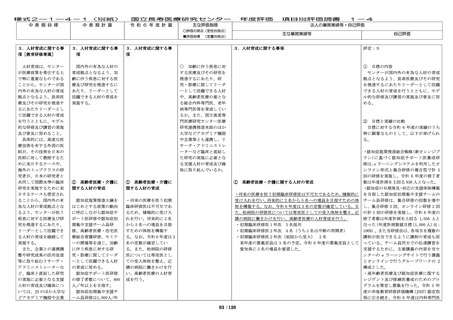

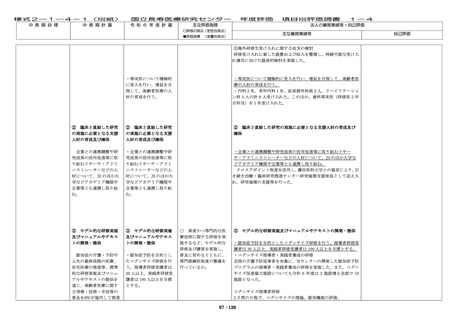

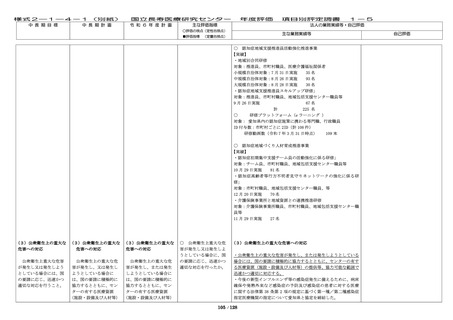

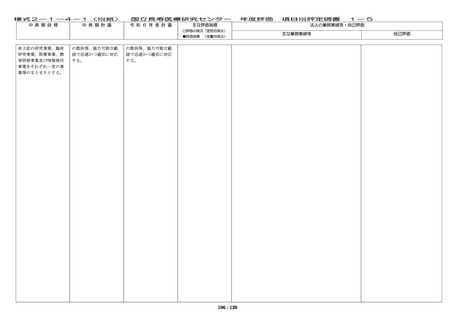

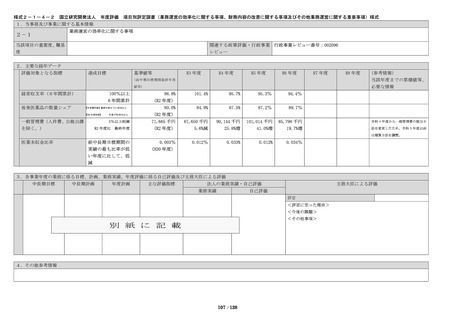

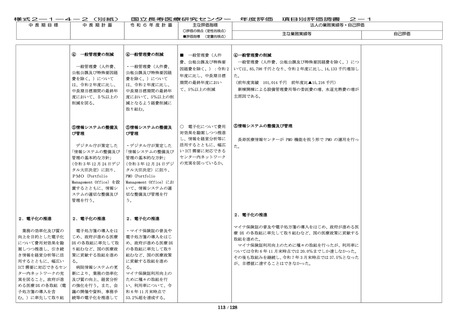

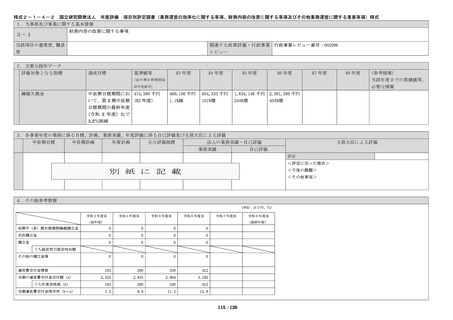

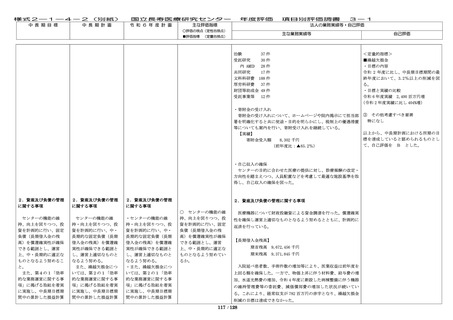

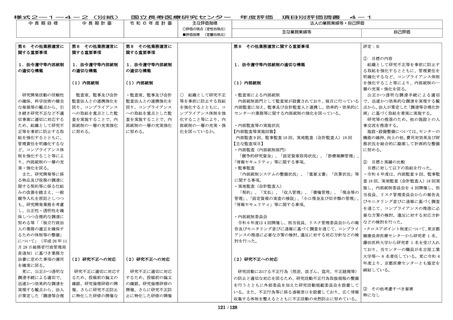

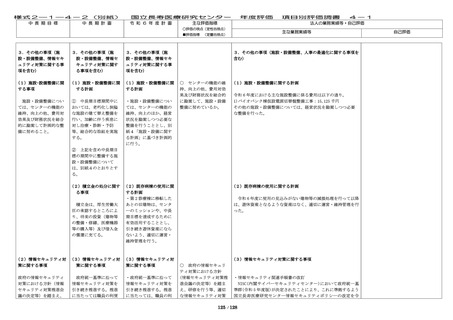

中 長 期 目 標

中 長 期 計 画

国立長寿医療研究センター

令 和 6 年 度 計 画

主な評価指標

年度評価

○評価の視点(定性的視点)

■評価指標

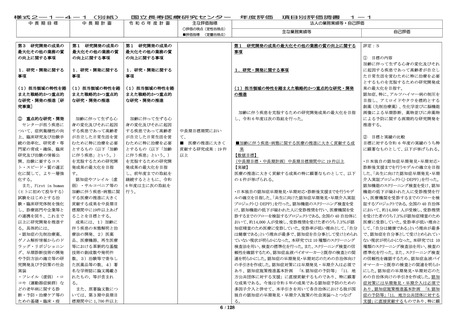

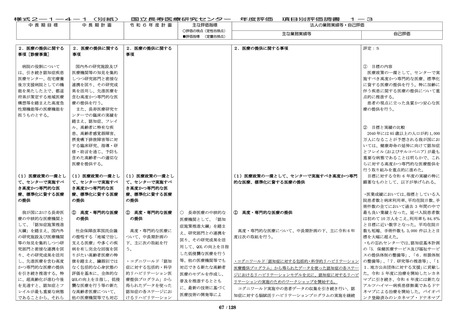

基盤整備により、中長期

目標期間中に、First in

human(ヒトに初めて投与

する)試験実施件数1件

以上、医師主導治験実施

件数6件以上、センター

の研究開発に基づくもの

を含む先進医療承認件数

1件以上及び学会等が作

成する診療ガイドライン

等への採用件数 34 件以

上、臨床研究(倫理委員

会にて承認された研究を

いう。)実施件数 1,200

件以上、治験(製造販売

後臨床試験も含む。)350

件以上実施すること。ま

た、共同研究の実施件数

について中長期計画に具

体的な目標を定めるこ

と。

また、研究開発の成果

の実用化及びこれによる

イノベーションの創出を

図るため、必要に応じ、

科学技術・イノベーショ

ン創出の活性化に関する

法律(平成 20 年法律第 63

号)に基づく出資並びに

人的及び技術的援助の手

段を活用すること。

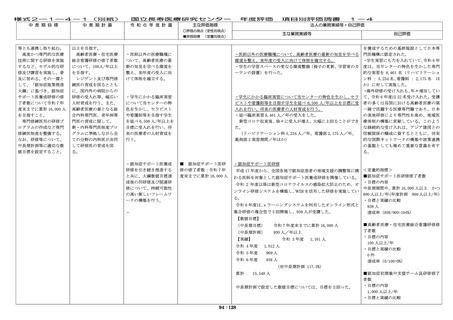

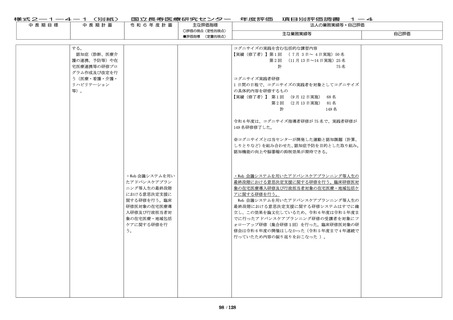

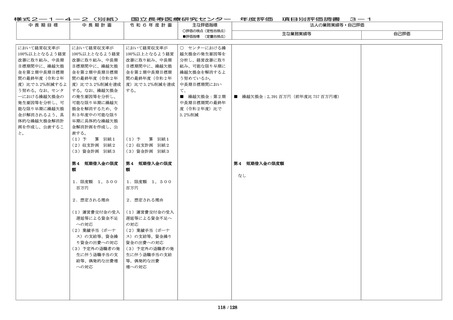

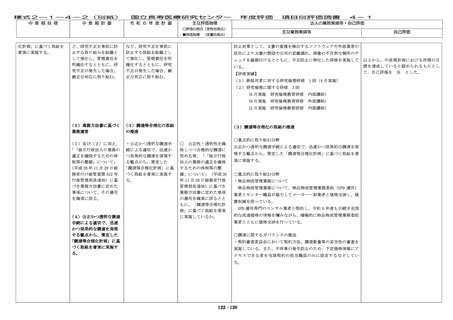

集を継続して実施する。

令和 6 年度では、6,000 件

以上の検体におけるゲノ

ムワイド関連解析を実施

し、日本人高齢者の社会

的孤立・孤独に関連する

SNP の同定を目標とする。

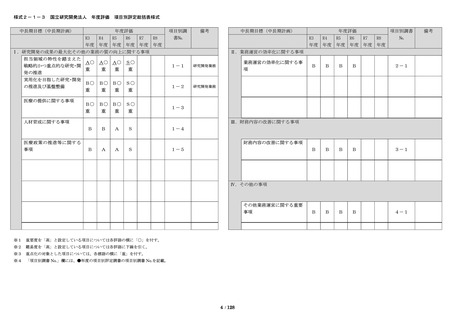

項目別評価調書

1-2

法人の業務実績等・自己評価

主な業務実績等

(定量的視点)

自己評価

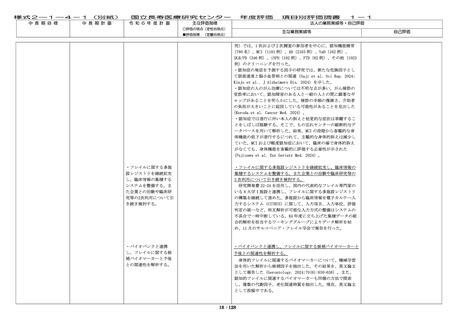

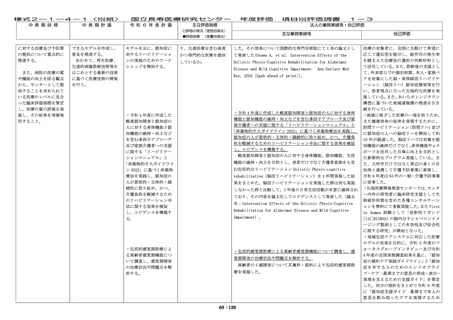

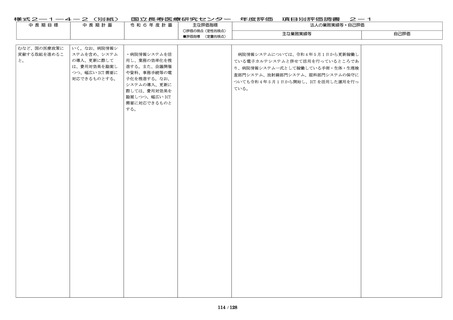

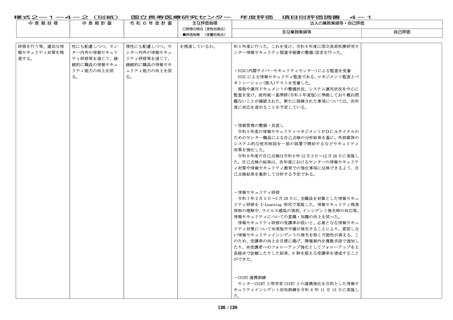

検体におけるゲノムワイド関連解析を実施し、日本人高齢者の社会 集に中心的に関与している。HSP90 の脳内分

的孤立・孤独に関連する SNP の同定を目標とする。

布を可視化することで、これまで困難であ

ゲノムワイド関連解析(GWAS) は、高齢者コホート(NCGG-SGS) った病態の評価や治療薬の効果予測が可能

の登録者の中で、DNA 試料、GWAS 用タイピングデータが得られ、イ になると期待される。現在、健常者でのフ

ンピュテーション解析が実施出来た者を対象とし、社会的孤立、孤 ァースト・イン・ヒューマン試験を実施中

独に関連する SNP を探索した。調整因子を年齢、性別として検討し であり、良好な初期結果が得られている。

た結果、社会的孤立、孤独ともにゲノムワイド有意性(P<5×10-8) これらの研究は、未だ根本治療が困難な神

を示す SNP は認められなかったが、示唆的な有意性(P<1×10-5) 経変性疾患に対し、疾患の早期診断や新た

を示す SNP は認められた(社会的孤立(2値:55 個、孤独(2値: な治療評価の道を切り開くものである。こ

52 個、連続値:182 個)、社会的孤立・孤独いずれもあり:102 個)。 うした画像技術の実用化は、将来的により

質の高い医療の提供につながるもので、顕

著な実績と考えられる。認知症施策推進基

本計画

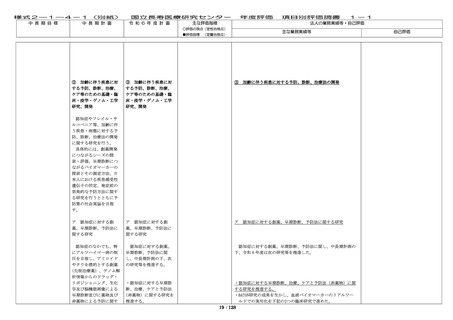

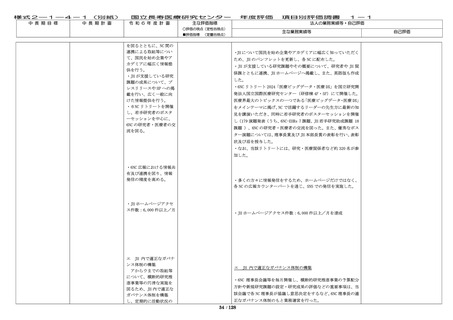

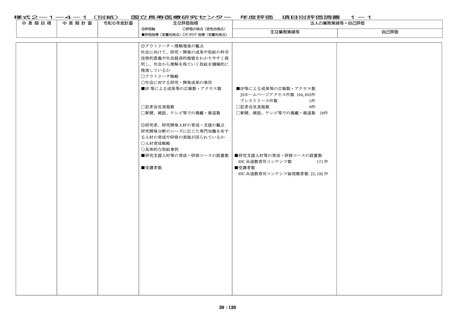

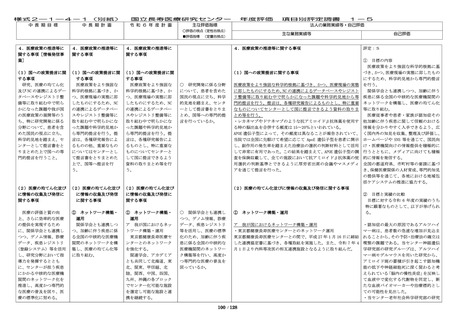

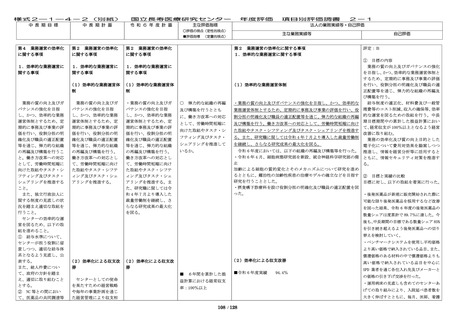

④ 介護予防・重症化防

止のための研究開発

④ 介護予防・重症化防

止のための研究開発

④

介護予防・重症化防止のための研究開発

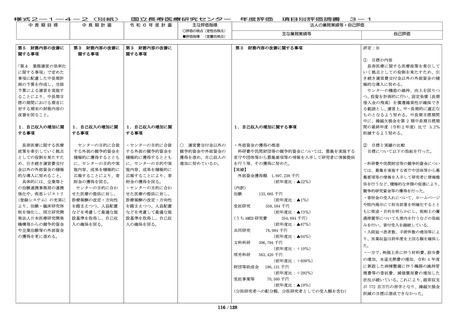

「7.研究等の推進等」を推進する

基盤技術となる。

・もの忘れ外来患者の初診時データとその

後数年にわたる医療介護レセプトデータを

新規要介護認定や介護

度の重度化に関する要因

を解明するためのコホー

ト研究を実施するととも

に、それらを予防するた

めのソリューションを開

発し、その効果を検証す

るための比較試験を実施

する。また、ソリューシ

ョンの社会実装を検討す

るための費用対効果分析

を併せて行う。

ロボット工学を応用

し、高齢者に適合した日

常会話及び身体活動を促

進することで、身体及び

認知機能の低下の予防、

重症化防止を目指す研究

開発を行う。

認知症、フレイル、ロコ

モティブシンドローム、

サルコペニアの予防や状

態改善のための医療、運

動、栄養等の適切な介入

介護予防・重症化防止

のための研究開発のた

め、中長期計画の下、次

の研究等を推進する。

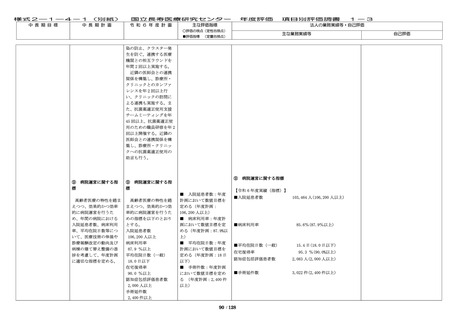

介護予防・重症化防止のための研究開発のため、中長期計画の下、 突合するデータ基盤(NCGG-STORIES)を構築

した。認知症の生活予後・生命予後の解析

令和 6 年度は、次の研究等を推進した。

が可能となった。新規軽度要介護認定者を

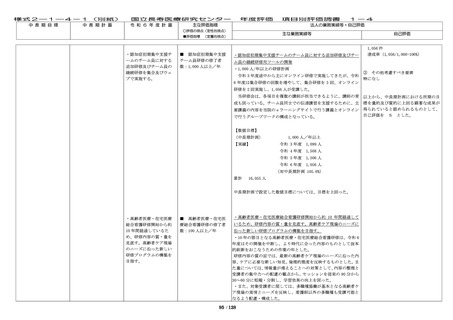

・地域在住軽度要介護者

とその家族介護者への追

跡調査の準備及び新規対

象者への調査を行う。

・地域在住軽度要介護者とその家族介護者への追跡調査の準備及び新

長期間追跡し、健康長寿やウェルビーイン

グ向上に必要なサービス、支援方法を検証

規対象者への調査を行う。

軽度要介護者と家族を対象に郵送調査、対面調査および電話調査

を実施した。その結果、令和 5 年度と合わせて計 1347 名の要介護

者のベースラインデータを完成させた。さらに令和7年度から始ま

る追跡調査のためのデータ整理を行った。

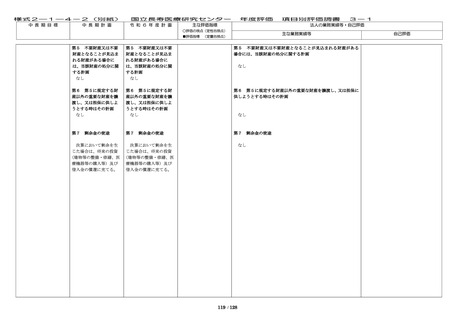

する基盤(寄り添い調査)の構築、認知症が

あっても社会参加を促進し、認知症スティ

グマの軽減とウェルビーイング向上を目指

す産官学民連携体制(NCGG-UniCo)の構築と

開発を行った。認知症施策推進基本計画

「2.認知症の人の生活におけるバリアフリ

ー化の推進」、「9.認知症施策の策定に必

要な調査の実施」に貢献する。

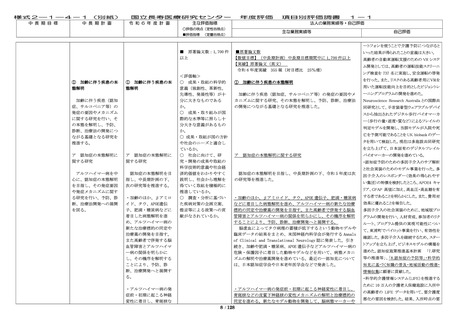

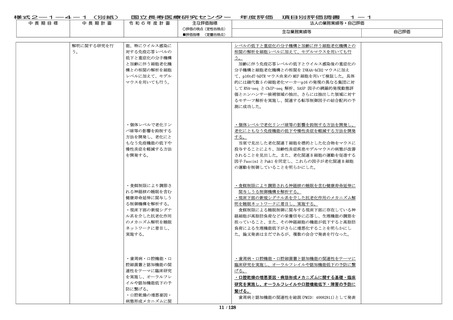

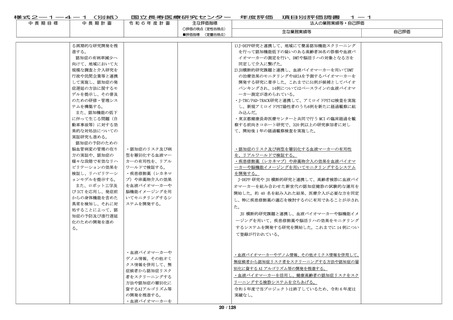

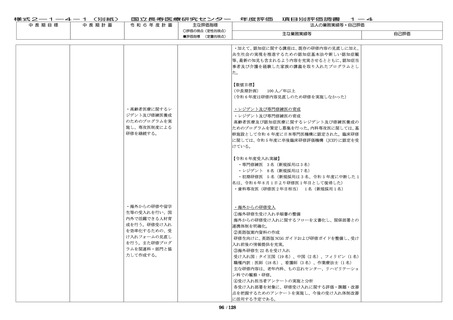

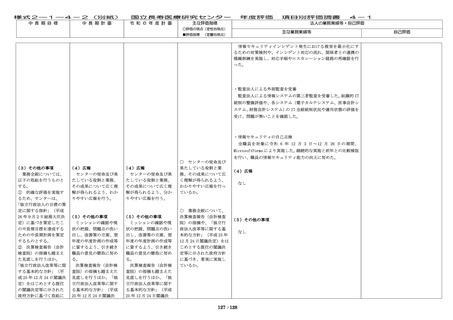

・予防科学研究部との協

働により、認知症や軽度

認知障害と診断された人

の診断後支援のあり方に

関する手引きを作成す

る。当事者・家族や支援

者、自治体関係者等が研

究者とともに参画する参

加型研究として実施す

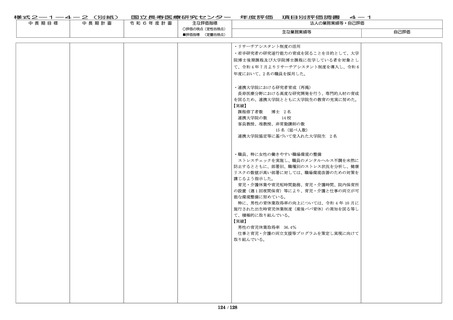

・ロボットセンターでは、介護ロボットや

・予防科学研究部との協働により、認知症や軽度認知障害と診断

見守りセンサなどに関連する計測装置の開

された人の診断後支援のあり方に関する手引きを作成する。当

発・検証、そして社会実装に向けた研究開

事者・家族や支援者、自治体関係者等が研究者とともに参画す

発を、世界トップクラスの水準で推進して

る参加型研究として実施する。

認知症や軽度認知障害のある人が早期に診断や診断後支援を受

けられるような自治体の取組みを支援するため、予防科学研究部

との協働によりマニュアル(第 1 版)(自治体で取り組む認知症リ

スク早期発見の手引き)を作成した。引き続き自治体や当事者・家

いる。基盤となるリビングラボおよびロボ

44 / 128

ット実証空間を拡張し、多様なニーズに対

応可能な実証環境を構築した。企業支援お

よび相談を 18 件、8 社のロボットメーカー、