資料1‐1 令和6年度 業務実績評価書(案) (21 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59633.html |

| 出典情報 | 厚生労働省国立研究開発法人等審議会 高度専門医療研究評価部会(第39回 8/5)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

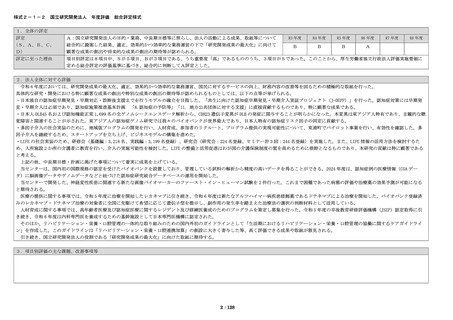

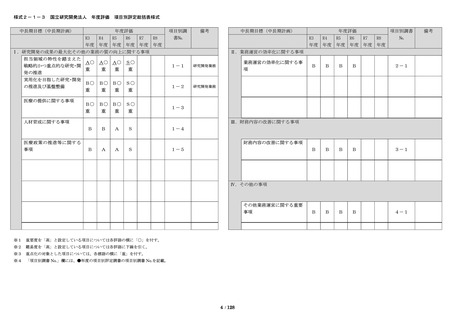

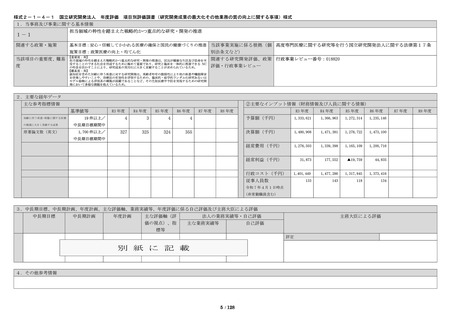

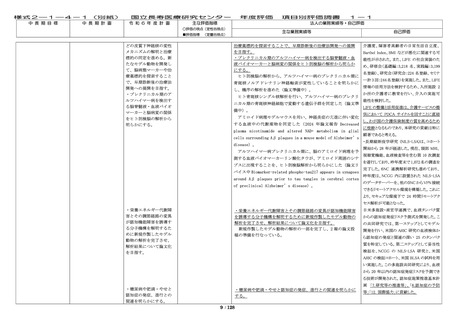

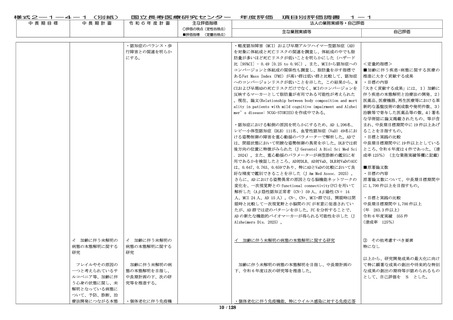

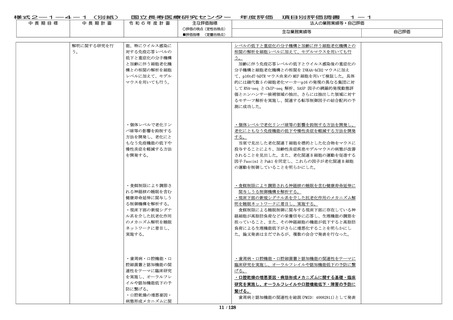

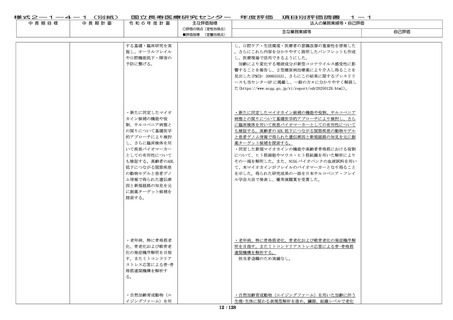

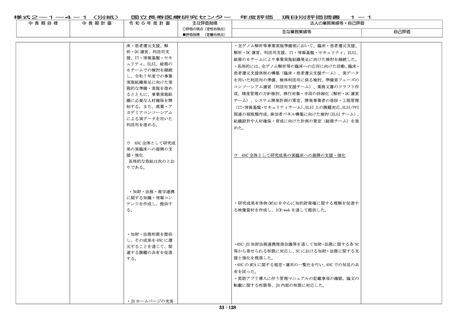

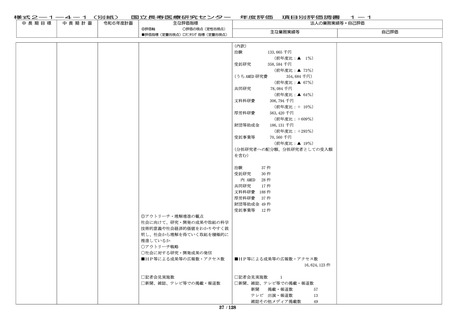

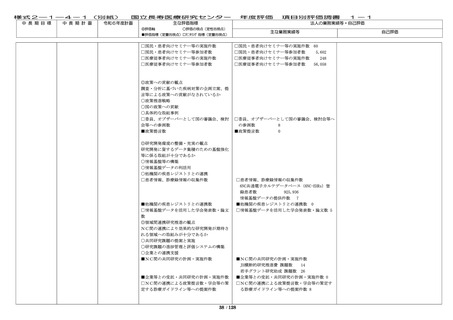

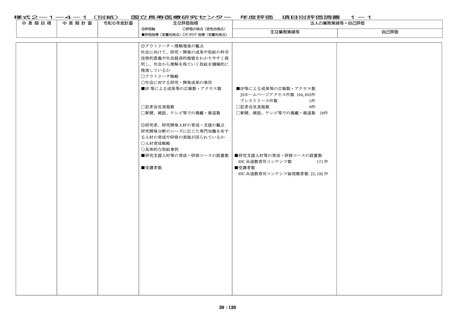

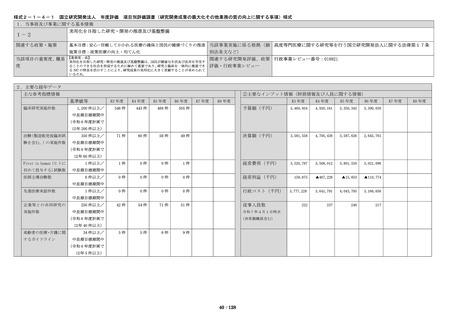

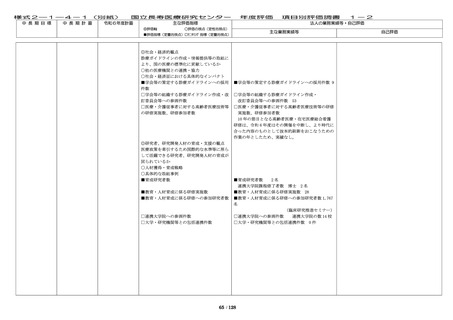

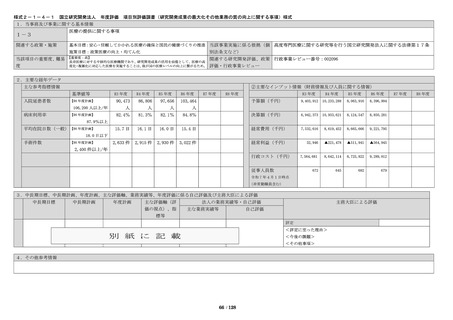

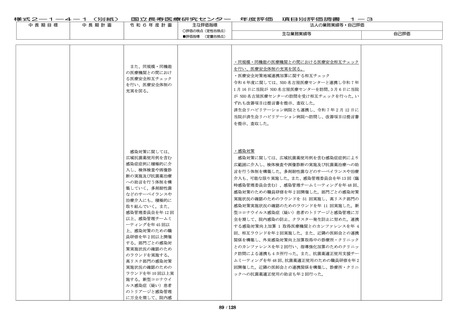

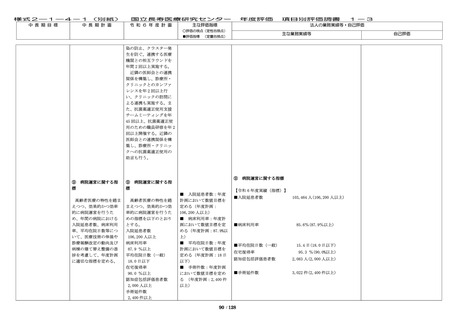

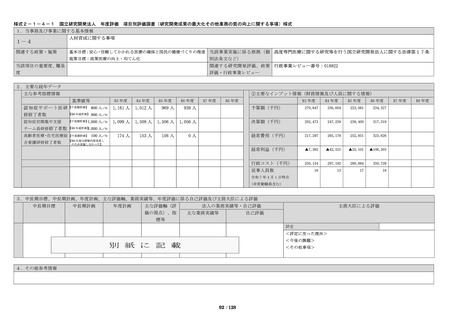

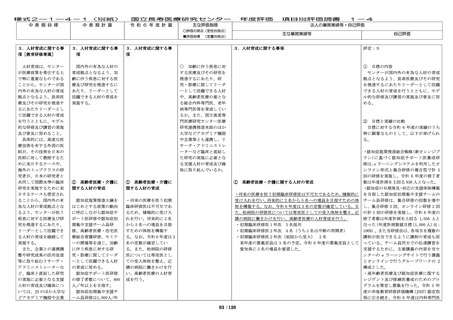

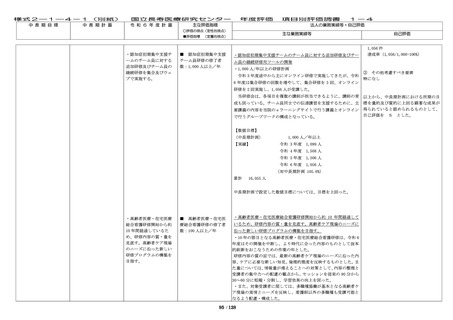

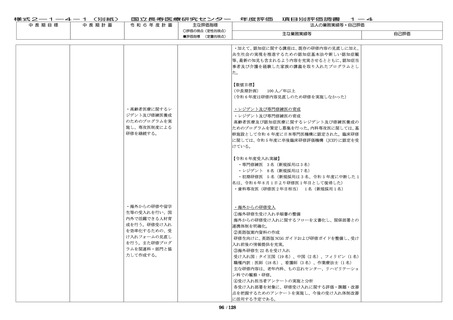

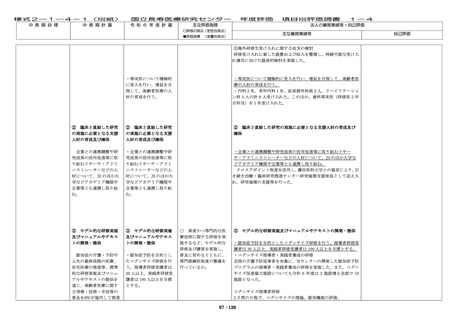

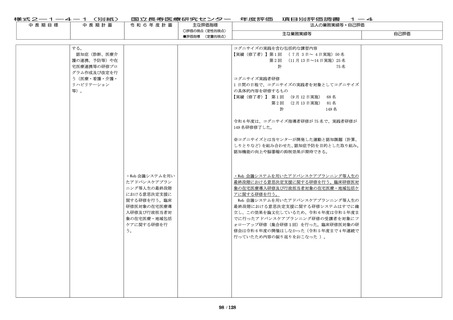

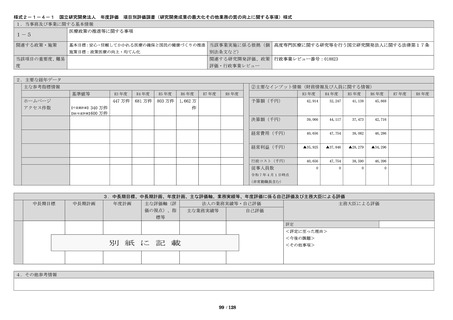

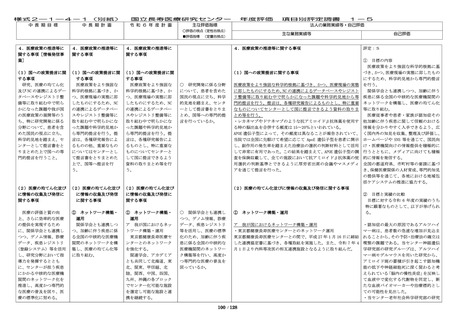

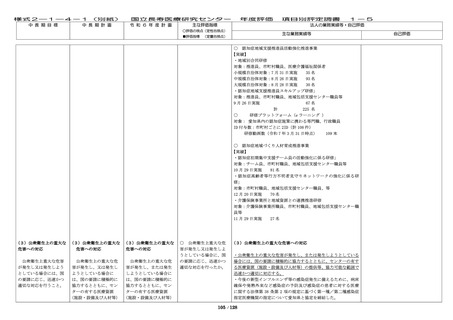

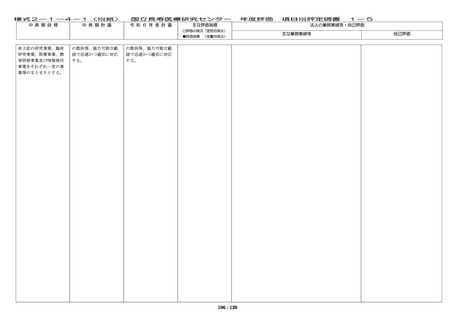

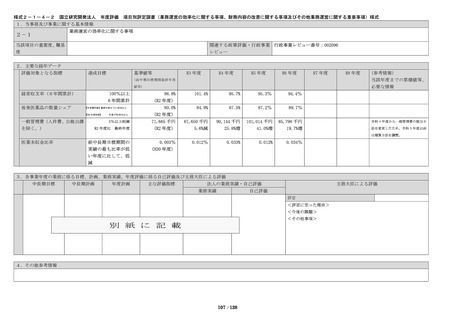

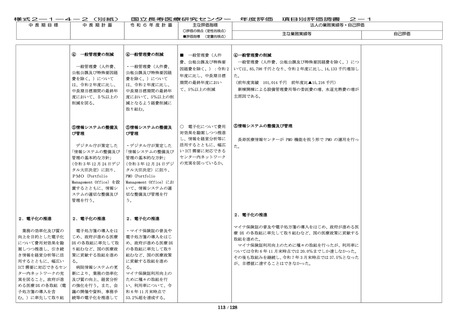

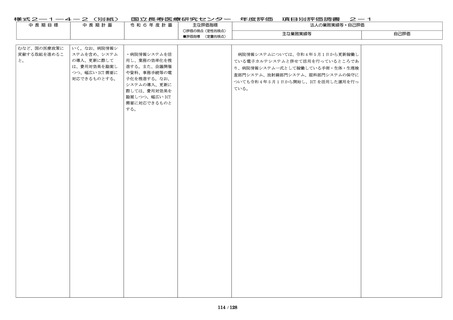

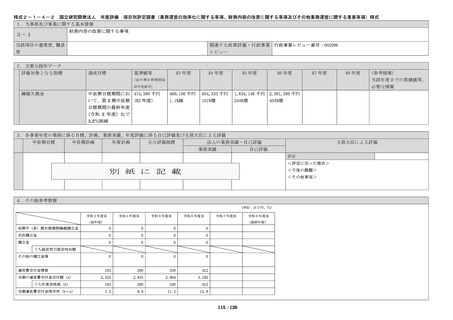

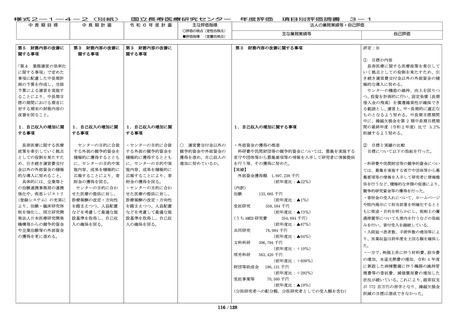

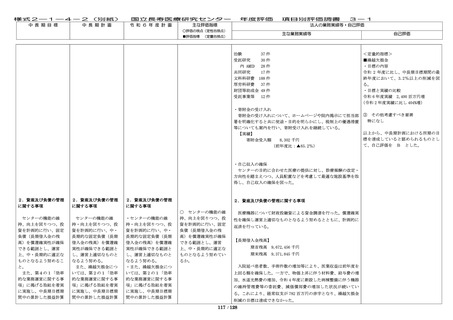

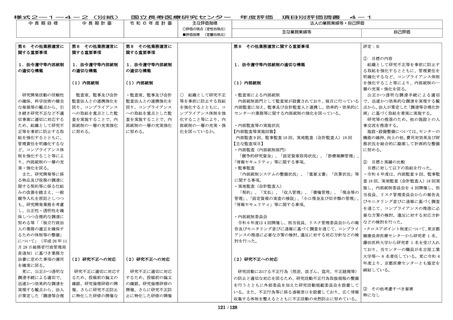

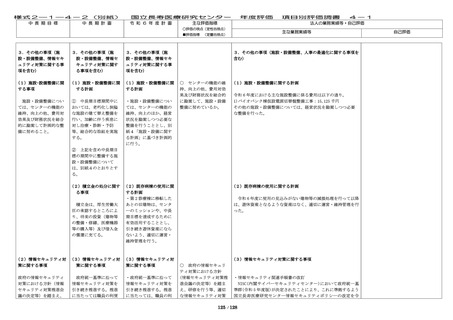

中 長 期 目 標

中 長 期 計 画

国立長寿医療研究センター

令 和 6 年 度 計 画

主な評価指標

年度評価

項目別評価調書

1-1

法人の業務実績等・自己評価

○評価の視点(定性的視点)

■評価指標

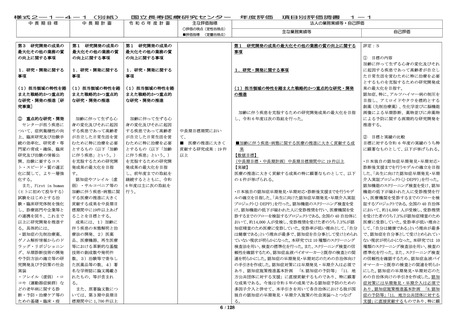

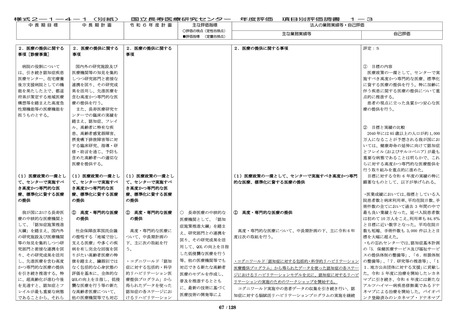

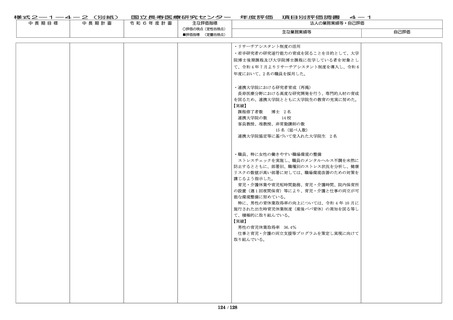

る画期的な研究開発を推

進する。

認知症の有病率減少へ

向けて、地域において大

規模な調査と介入研究を

行政や民間企業等と連携

して実施し、認知症の発

症遅延の方法に関するモ

デルを提示し、その普及

のための研修・管理シス

テムを構築する。

また、認知機能の低下

に伴って生じる問題(自

動車事故等)に対する効

果的な対処法についての

実証研究も進める。

認知症の予防のための

脳血管病変の管理の在り

方の実証や、認知症の

様々な段階で有効なリハ

ビリテーションの効果を

検証し、リハビリテーシ

ョンモデルを提示する。

また、ロボット工学及

び ICT を応用し、発症前

からの身体機能を含めた

異常を検知し、それに対

処することによって、認

知症の予防及び進行遅延

化のための開発を進め

る。

主な業務実績等

(定量的視点)

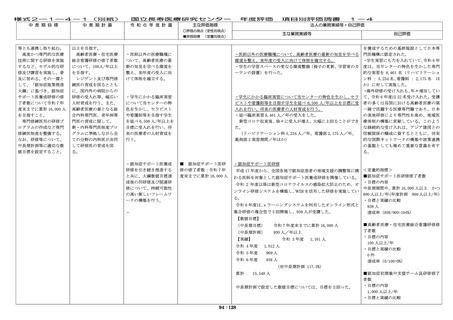

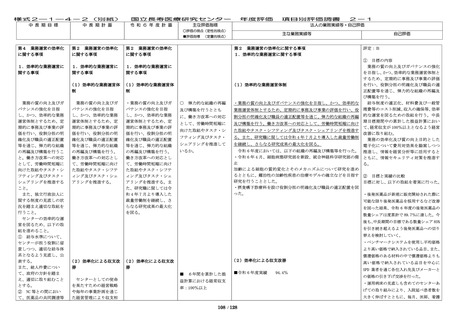

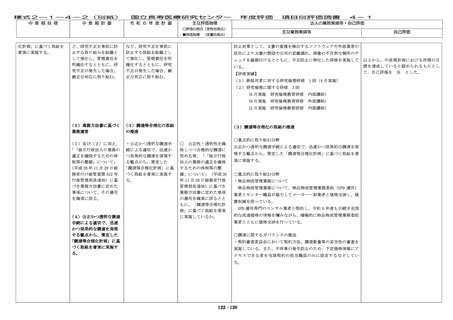

1)J-DEPP研究と連携して、地域にて簡易認知機能スクリーニング

を行って認知機能低下の疑いのある高齢者36名の診察や血液バ

イオマーカーの測定を行い、DMTや脳活リハの対象となる方を

同定して介入に繋げた。

2)JH横断的研究課題と連携し、血液バイオマーカーを用いてDMT

の治療効果のモニタリングやARIAを予測するバイオマーカーを

開発する研究に着手した。これまでに51例が候補としてバイオ

バンキングされ、14例についてはベースラインの血液バイオマ

ーカー測定が進められている。

・J-TRC/PAD-TRACK研究と連携して、アミロイドPET42検査を実施

し、新規アミロイドPET陽性者のうち6例を新たに経過観察に組

み込んだ。

・東京都健康長寿医療センターと共同で行う MCI の臨床経過を観

察する前向きコホート研究で、320 例以上の研究参加者に対し

て、開始後 1 年の経過観察検査を実施した。

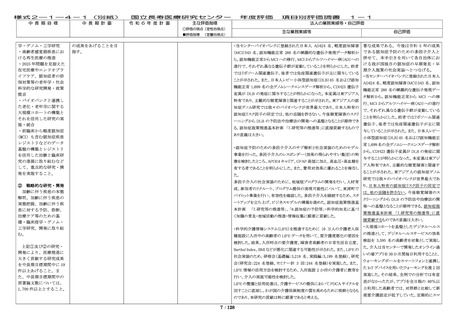

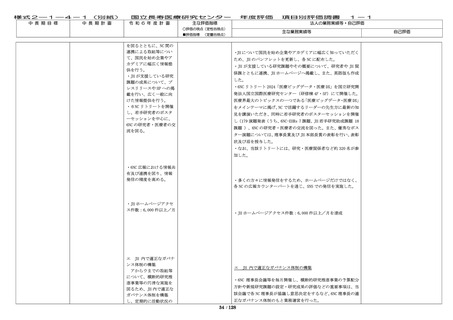

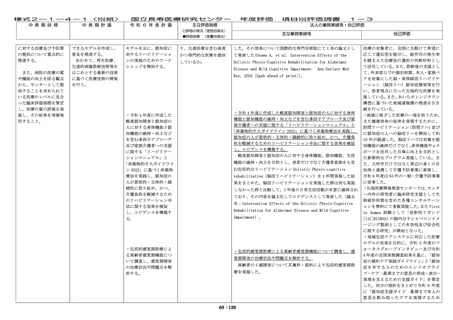

・認知症のリスク及び病

型を層別化する血液マー

カーの有用性を、リアル

ワールドで検証する。

・疾患修飾薬(レカネマ

ブ)や非薬物介入の効果

を血液バイオマーカーや

脳機能イメージングを用

いてモニタリングするシ

ステムを開発する。

・認知症のリスク及び病型を層別化する血液マーカーの有用性

を、リアルワールドで検証する。

・疾患修飾薬(レカネマブ)や非薬物介入の効果を血液バイオマ

ーカーや脳機能イメージングを用いてモニタリングするシステム

を開発する。

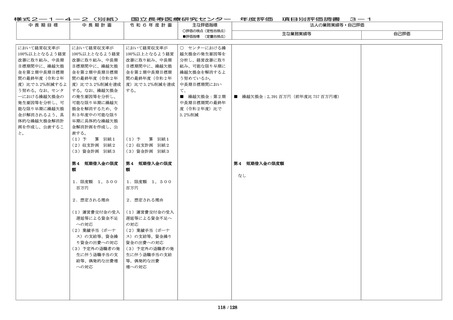

J-DEPP 研究や JH 横断的研究と連携して、高齢者検診に血液バイ

オマーカーを組み合わせた新世代の認知症健診の試験的な運用を

開始した。約 40 名を組み入れた結果、医療介入が必要な方を同定

し、特に疾患修飾薬の適応を検討するのに有用であることが示され

た。

JH 横断的研究課題と連携し、血液バイオマーカーや脳機能イメ

ージングを用いて、疾患修飾薬や脳活リハの効果をモニタリング

するシステムを開発する研究を開始した。これまでに 14 例につい

て登録が行われている。

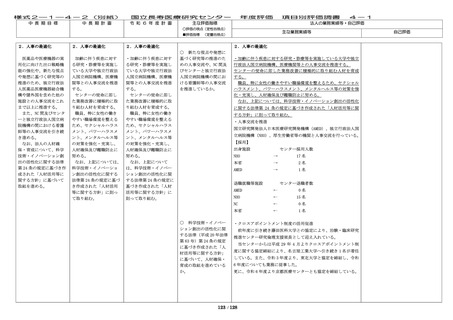

・血液バイオマーカーや

ゲノム情報、その他オミ

クス情報を併用して、無

症候者から認知症リスク

者をスクリーニングする

方法や認知症の層別化に

資するAIアルゴリズム等

の開発を推進する。

・血液バイオマーカーを

・血液バイオマーカーやゲノム情報、その他オミクス情報を併用して、

無症候者から認知症リスク者をスクリーニングする方法や認知症の層

別化に資する AI アルゴリズム等の開発を推進する。

・血液バイオマーカーを活用し、健康高齢者の認知症リスクをスク

リーニングする検診システムを立ちあげる。

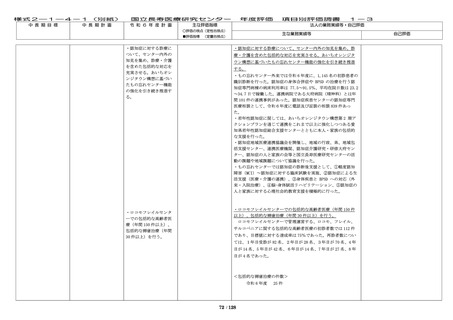

令和 5 年度で当プロジェクトは終了しているため、令和 6 年度は

実績なし。

20 / 128

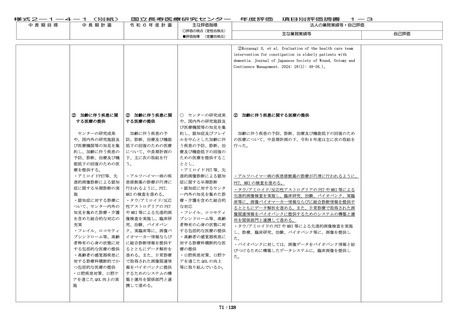

自己評価