資料1‐1 令和6年度 業務実績評価書(案) (7 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59633.html |

| 出典情報 | 厚生労働省国立研究開発法人等審議会 高度専門医療研究評価部会(第39回 8/5)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

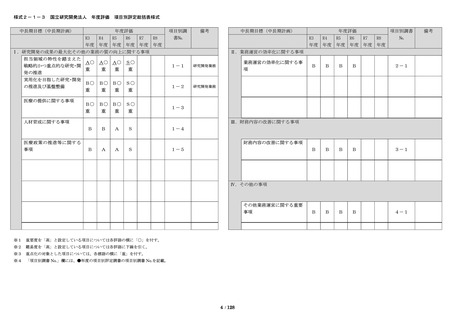

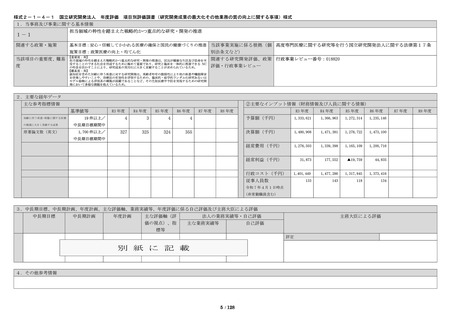

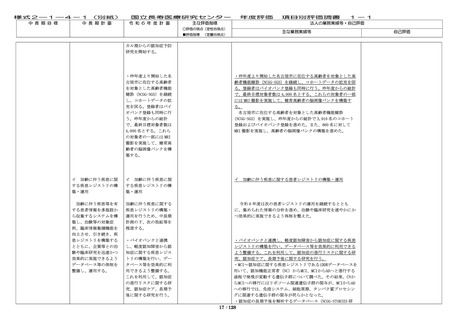

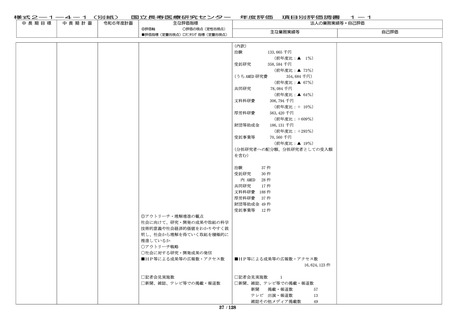

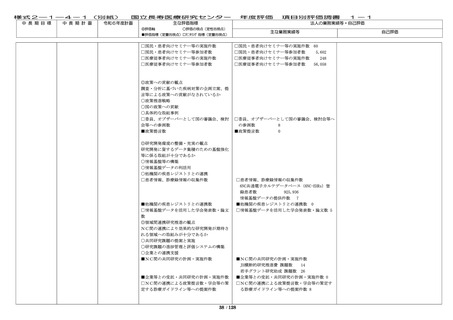

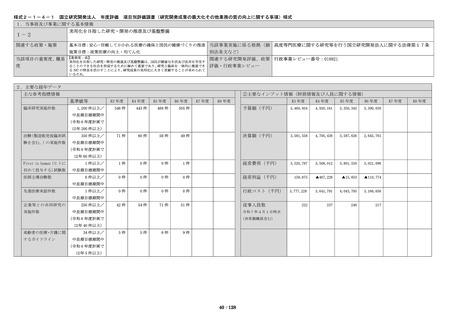

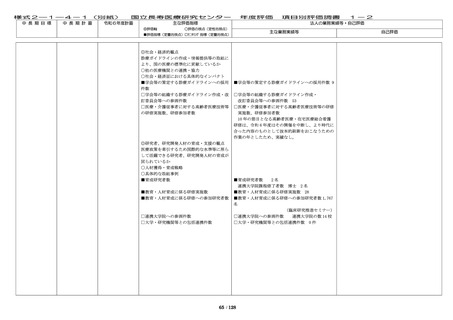

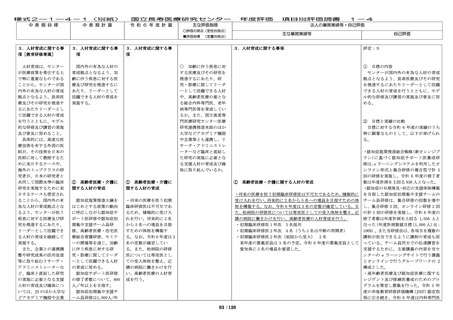

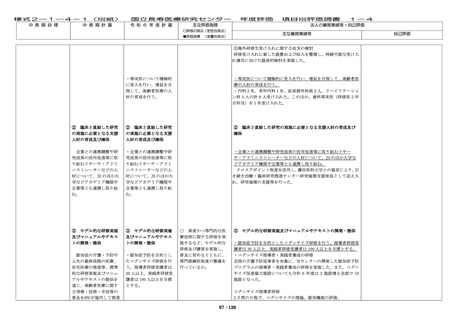

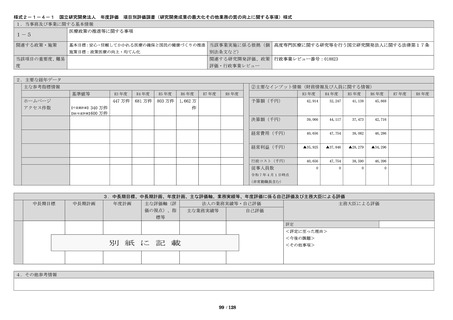

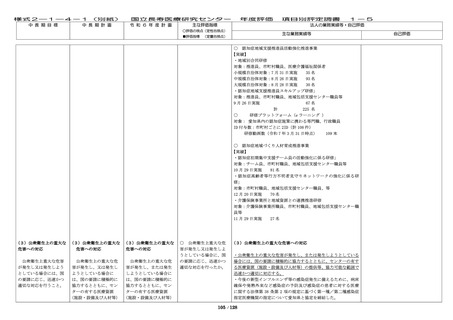

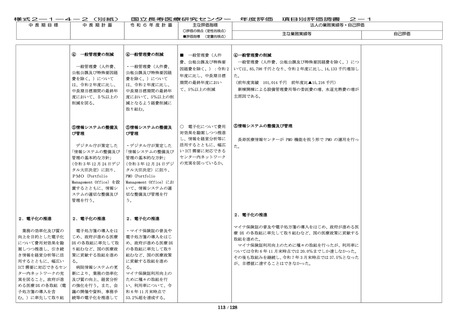

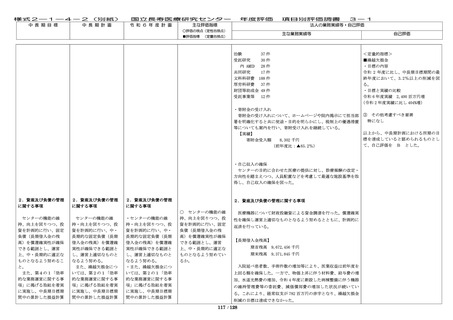

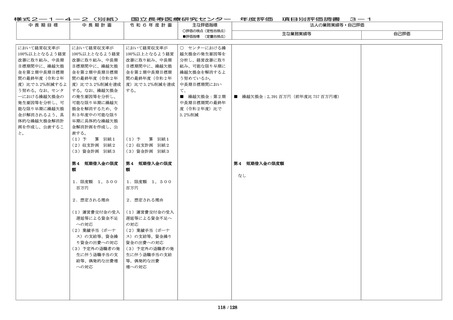

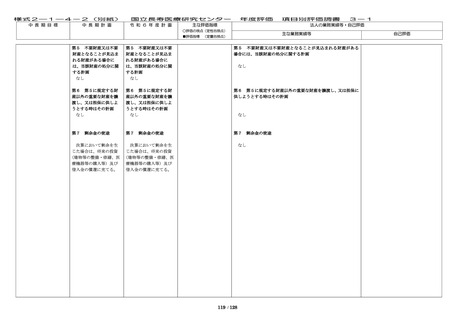

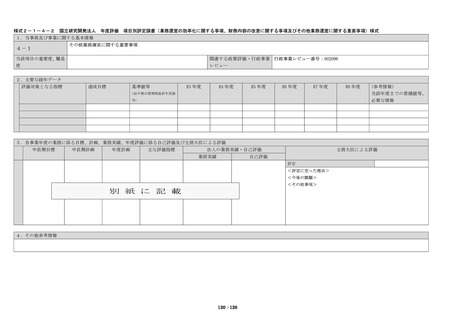

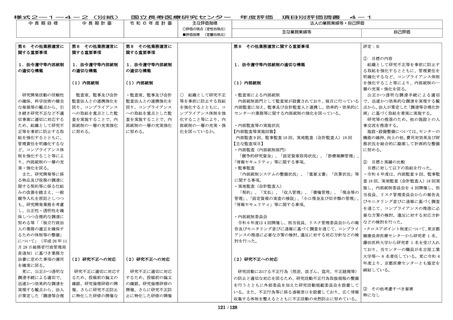

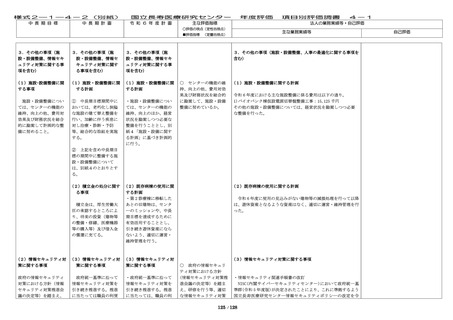

中 長 期 目 標

中 長 期 計 画

国立長寿医療研究センター

令 和 6 年 度 計 画

主な評価指標

年度評価

○評価の視点(定性的視点)

■評価指標

項目別評価調書

1-1

法人の業務実績等・自己評価

主な業務実績等

(定量的視点)

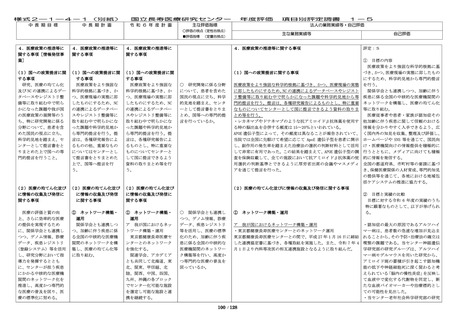

第3 研究開発の成果の

最大化その他の業務の質

の向上に関する事項

第1 研究開発の成果の

最大化その他の業務の質

の向上に関する事項

第1 研究開発の成果の

最大化その他の業務の質

の向上に関する事項

第1

事項

1.研究・開発に関する

事項

1.研究・開発に関する

事項

1.研究・開発に関する

事項

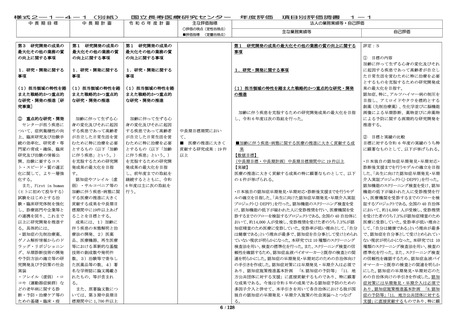

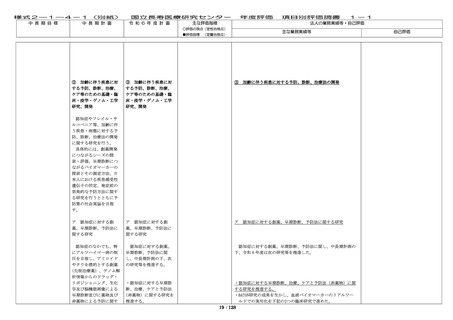

1.研究・開発に関する事項

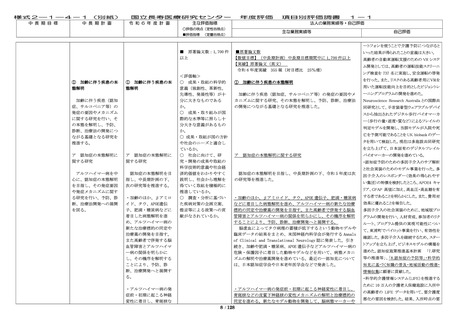

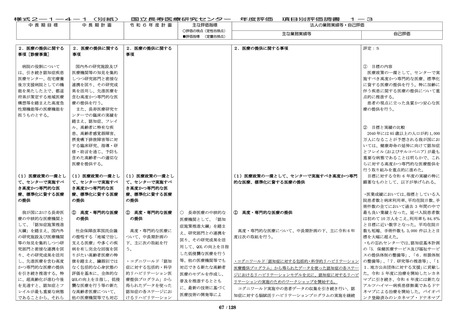

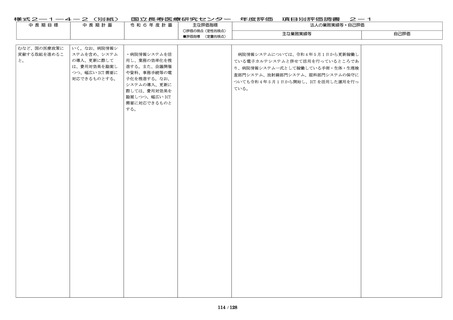

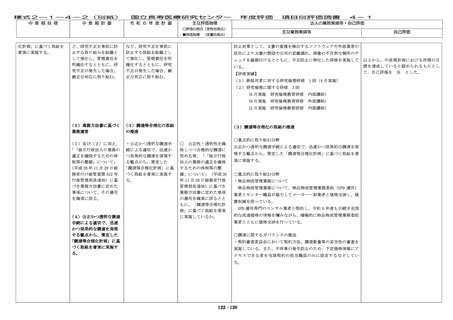

(1)担当領域の特性を踏 (1)担当領域の特性を踏 (1)担当領域の特性を踏

まえた戦略的かつ重点的

まえた戦略的かつ重点的

まえた戦略的かつ重点的

な研究・開発の推進[研

な研究・開発の推進

な研究・開発の推進

究事業]

① 重点的な研究・開発

センターが担う疾患に

ついて、症例集積性の向

上、臨床研究及び治験手

続の効率化、研究者・専

門家の育成・確保、臨床

研究及び治験の情報公

開、治験に要するコス

ト・スピード・質の適正

化に関して、より一層強

化する。

また、First in human

(ヒトに初めて投与する)

試験をはじめとする治

験・臨床研究体制を強化

し、診療部門や企業等と

の連携を図り、これまで

以上に研究開発を推進す

る。具体的には、

・認知症の先制治療薬、

ゲノム解析情報からのド

ラッグ・リポジショニン

グ、早期診断技術の開発

や予防方法の確立等の研

究開発及び予防策の社会

実装

・フレイル(虚弱)・ロ

コモ(運動器症候群)な

どの老年病に関する診

断・予防・治療ケア等の

ための基礎・臨床・疫

加齢に伴って生ずる心

身の変化及びそれに起因

する疾患であって高齢者

が自立した日常生活を営

むために特に治療を必要

とするもの(以下「加齢

に伴う疾患」という。)

を克服するための研究開

発成果の最大化を目指

す。

認知症やフレイル(虚

弱)・サルコペニア等の

加齢に伴う疾患・病態に関

する医療の推進に大きく

貢献する成果を中長期目

標期間中に19件以上あげ

ることを目標とする。

成果には、1)加齢に

伴う疾患の本態解明と治

療法の開発、2)医薬

品、医療機器、再生医療

等における革新的な基盤

技術の創成数や発明件

数、3)治験等で寄与し

た医薬品等の数、4)著

名な学術誌に論文掲載さ

れたもの、等が含まれ

る。

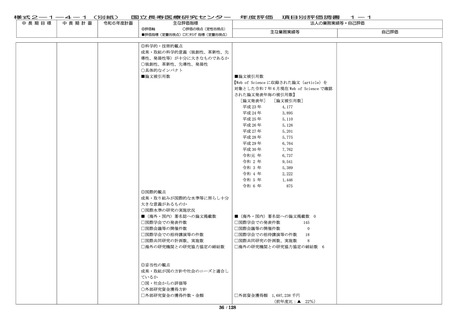

また、原著論文数につ

いては、第3期中長期目

標期間中に 1,700 件以上

加齢に伴って生ずる心

身の変化及びそれに起因

する疾患であって高齢者

が自立した日常生活を営

むために特に治療を必要

とするもの(以下「加齢

に伴う疾患」という。)

を克服するための研究開

発成果の最大化を目指

し、前年度までの取組を

継続するとともに、令和

6 年度は主に次の取組を

行う。

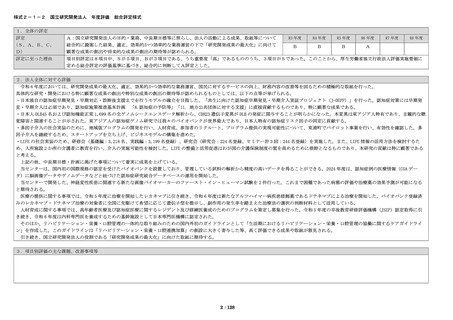

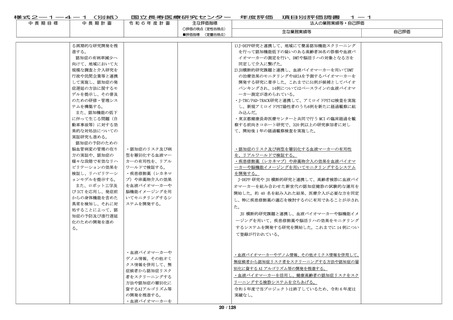

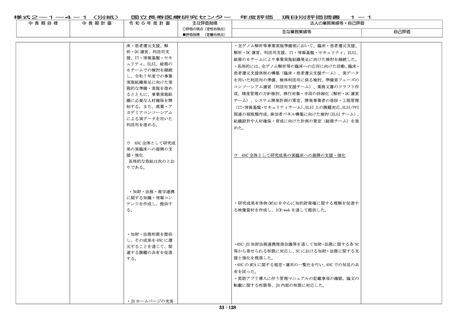

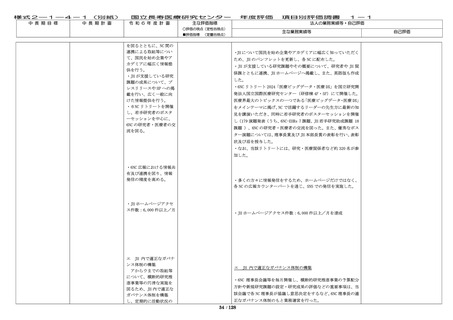

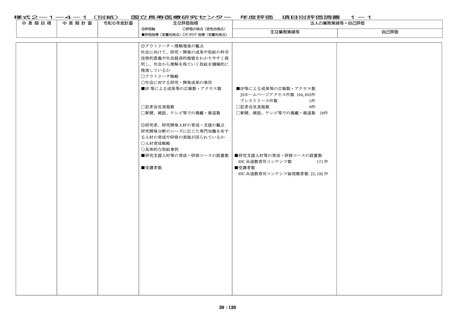

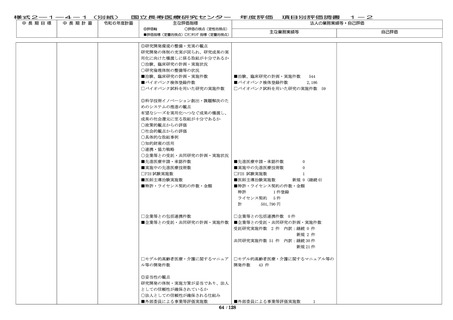

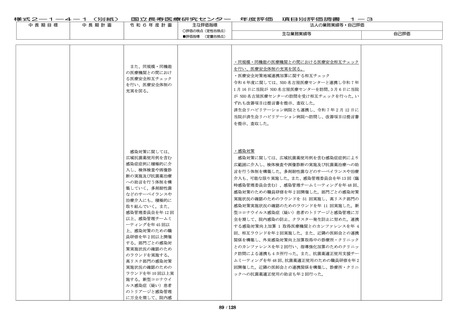

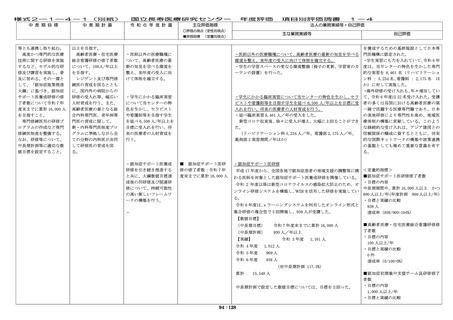

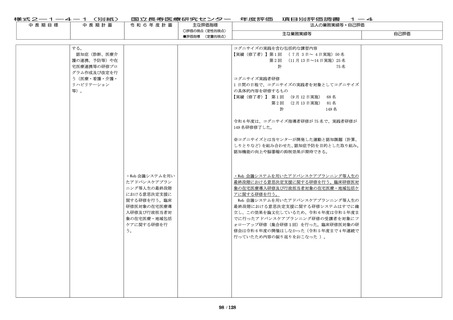

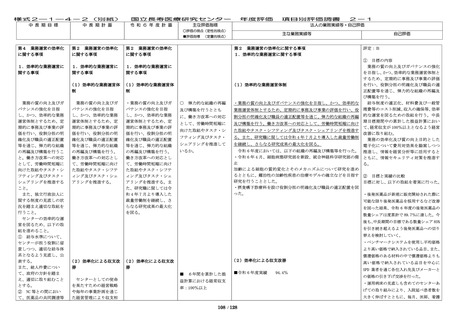

研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する

(1)担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発

の推進

加齢に伴う疾患を克服するための研究開発成果の最大化を目指

し、令和 6 年度は次の取組を行った。

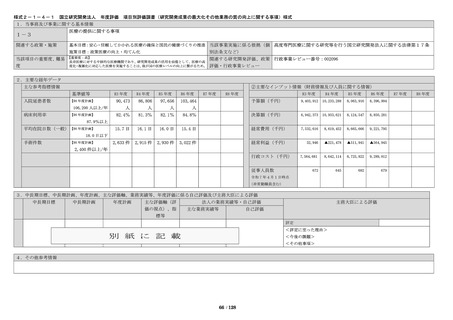

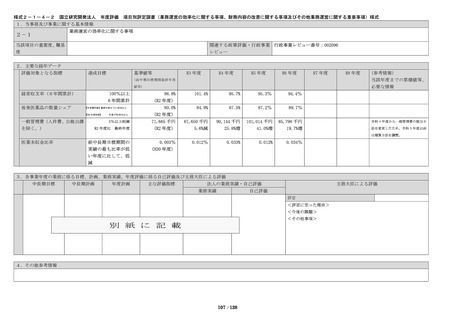

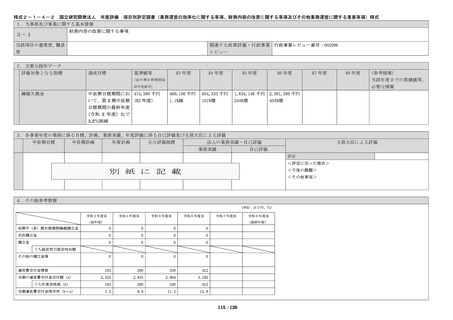

中長期目標期間におい

て、

■ 医療の推進に大きく

貢献する研究成果:19 件

以上

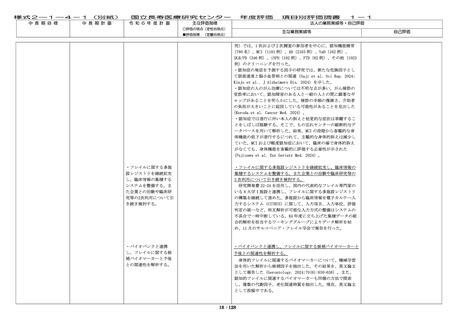

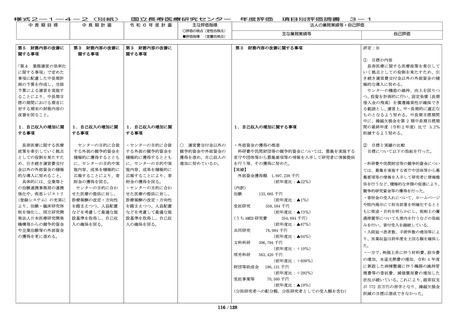

■加齢に伴う疾患・病態に関する医療の推進に大きく貢献する成

果

【数値目標】

(中長期目標・中長期計画)中長期目標期間中に 19 件以上

【実績】

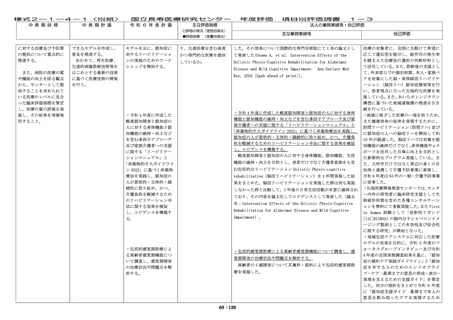

医療の推進に大きく貢献する成果の特に顕著なものとして、以下

の 4 件が挙げられる。

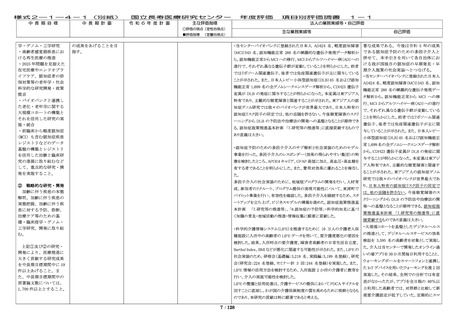

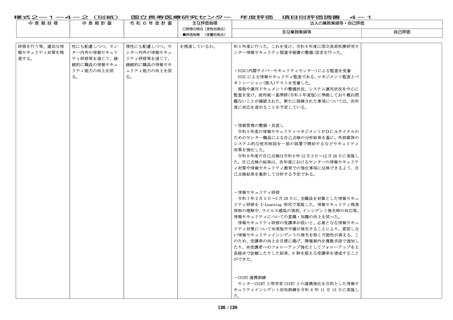

・日本独自の認知症早期発見・早期対応・診断後支援までを行うモデ

ルの確立を目指した、「共生に向けた認知症早期発見・早期介入実証

プロジェクト(J-DEPP)」を行った。認知機能のスクリーニング検査を受

け、認知機能の低下が疑われた人に受診推奨を行い、医療機関を受

診するまでのフローを検証するプロジェクトである。全国の 40 自治体に

おいて、約14,000 人が受検し、受診推奨を受けた者のうち 7.3%が認

知症精査のため医療に受診していた。受診率が低い理由として、「自分

は健康である」という理由が最多で、認知症を自分事として受けとめられ

ていない現状が明らかになった。本研究では 10 種類のスクリーニング

検査法を用い、検査の標準化を行った。また、スクリーニング検査の信

頼性を確認するため、認知症血液バイオマーカーと既存の検査との関

連を明らかにした。認知症の早期発見・早期対応のための自治体向け

の手引きを作成した。認知症対策には早期発見・早期介入は必須で

あり、認知症施策推進基本計画 「8.認知症の予防等」「11. 地

方公共団体に対する支援」に直接貢献するものであり、特に顕著

な成果である。今後は令和 5 年の成果である認知症予防のための

多因子介入と併せて、本手引きを用いて各自治体における我が国

独自の認知症の早期発見・早期介入施策の社会実装へとつなげ

る。

6 / 128

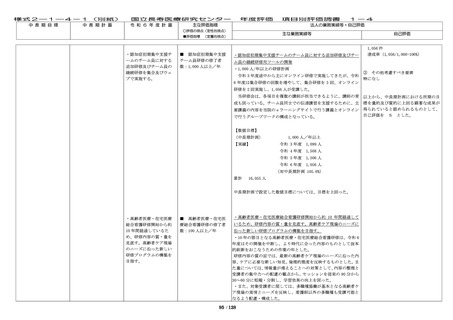

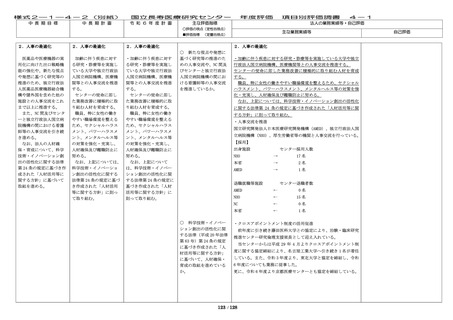

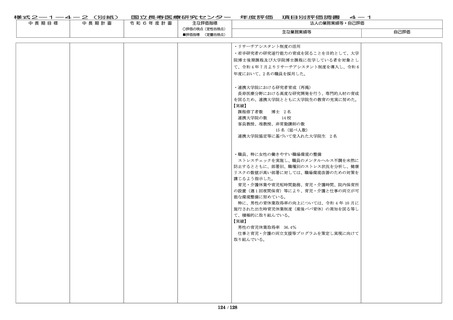

自己評価

評定:S

① 目標の内容

加齢に伴って生ずる心身の変化及びそれ

に起因する疾患であって高齢者が自立し

た日常生活を営むために特に治療を必要

とするものを克服するための研究開発成

果の最大化を目指す。

認知症、特に、アルツハイマー病の制圧を

目指し、アミロイドやタウを標的とする

創薬(先制治療薬)、生化学並びに脳機能

画像による早期診断、薬物並びに非薬物

による予防に関する画期的な研究開発を

推進する。

② 目標と実績の比較

目標に対する令和 6 年度の実績のうち特

に顕著なものとして、以下が挙げられる。

・日本独自の認知症早期発見・早期対応・

診断後支援までを行うモデルの確立を目指

した、「共生に向けた認知症早期発見・早期

介入実証プロジェクト(J-DEPP)」を行った。

認知機能のスクリーニング検査を受け、認知

機能の低下が疑われた人に受診推奨を行

い、医療機関を受診するまでのフローを検

証するプロジェクトである。全国の 40 自治体

において、約14,000 人が受検し、受診推奨

を受けた者のうち 7.3%が認知症精査のため

医療に受診していた。受診率が低い理由と

して、「自分は健康である」という理由が最多

で、認知症を自分事として受けとめられてい

ない現状が明らかになった。本研究では 10

種類のスクリーニング検査法を用い、検査の

標準化を行った。また、スクリーニング検査

の信頼性を確認するため、認知症血液バイ

オマーカーと既存の検査との関連を明らか

にした。認知症の早期発見・早期対応のた

めの自治体向けの手引きを作成した。認知

症対策には早期発見・早期介入は必須で

あり、認知症施策推進基本計画 「8.認知

症の予防等」

「11. 地方公共団体に対する

支援」に直接貢献するものであり、特に顕