よむ、つかう、まなぶ。

予算執行調査資料(総括調査票) (97 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2025/sy0706/0706b.html |

| 出典情報 | 令和7年度 予算執行調査資料(総括調査票)(6/27)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

総括調査票

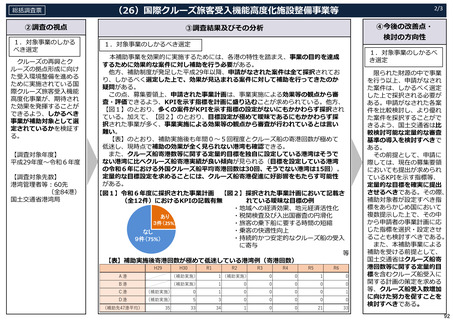

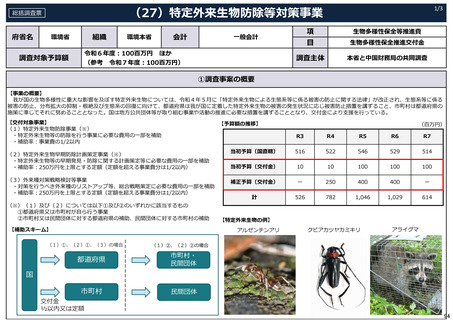

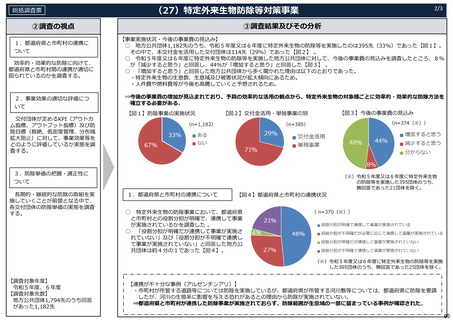

(27)特定外来⽣物防除等対策事業

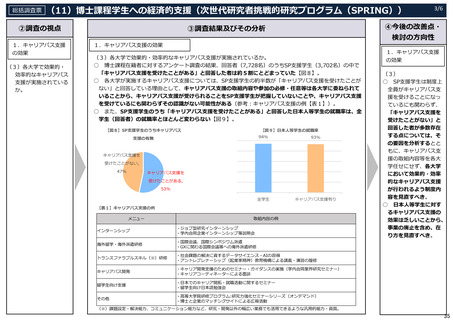

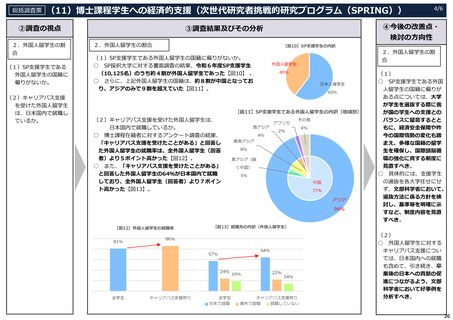

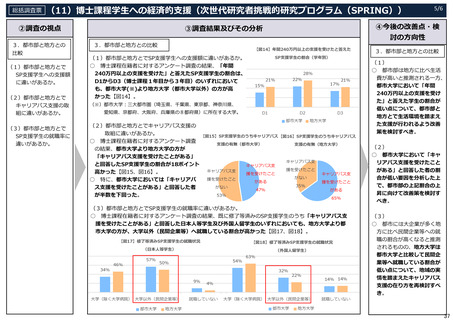

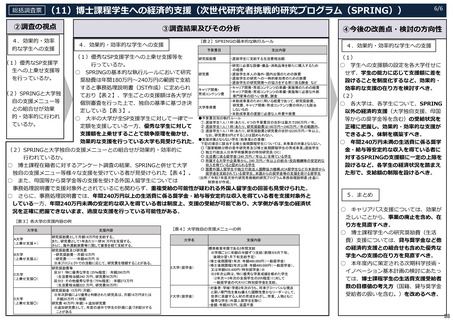

③調査結果及びその分析

②調査の視点

1.都道府県と市町村の連携に

ついて

効率的・効果的な防除に向けて、

都道府県と市町村間の連携が適切に

図られているのかを調査する。

2.事業効果の適切な評価につ

いて

交付団体が定めるKPI(アウトカ

ム指標、アウトプット指標)及び防

除⽬標(根絶、低密度管理、分布域

拡⼤阻⽌)に対して、事業効果等を

どのように評価しているか実態を調

査する。

2/3

【事業実施状況・今後の事業費の⾒込み】

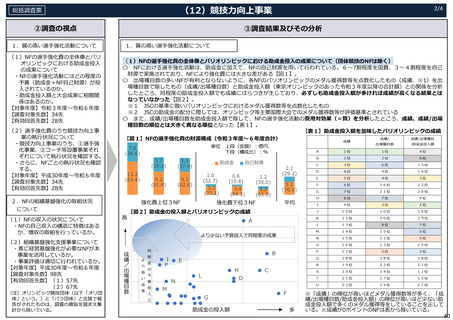

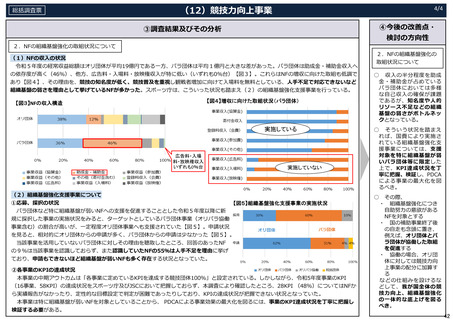

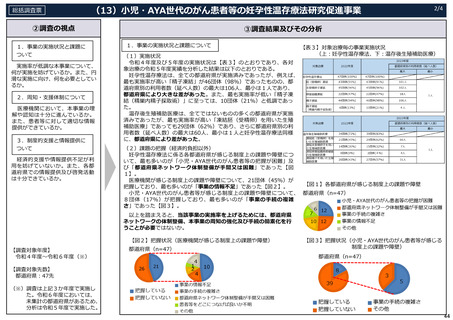

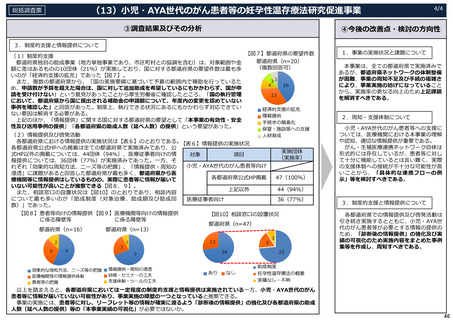

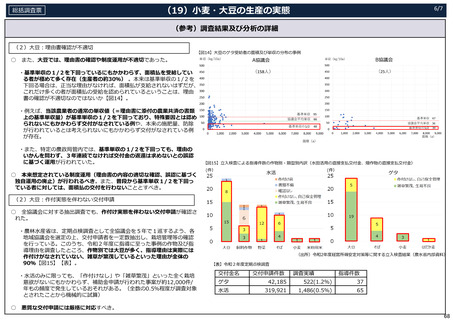

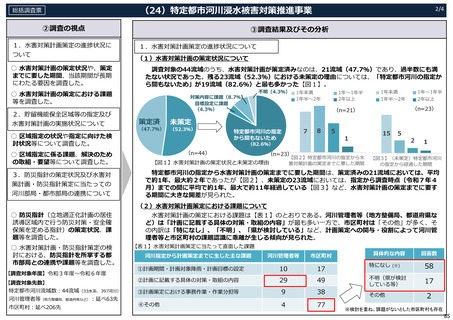

○ 地⽅公共団体1,182先のうち、令和5年度⼜は6年度に特定外来⽣物の防除等を実施したのは395先(33%)であった【図1】。

その中で、本交付⾦を活⽤した交付団体は114先(29%)であった【図2】 。

○ 令和5年度⼜は6年度に特定外来⽣物の防除等を実施した地⽅公共団体に対して、今後の事業費の⾒込みを調査したところ、8%

が「減少すると思う」と回答し、44%が「増加すると思う」と回答した【図3】 。

○ 「増加すると思う」と回答した地⽅公共団体から多く聞かれた理由は以下のとおりであった。

・特定外来⽣物の⽣息数、⽣息域及び被害状況が拡⼤傾向にあるため。

・⼈件費や燃料費等が今後も⾼騰していくと予想されるため。

⇒今後の事業費の増加が⾒込まれており、予算の効率的な活⽤の観点から、特定外来⽣物の対象種ごとに効率的・効果的な防除⽅法を

確⽴する必要がある。

【図1】防除事業の実施状況

【図3】今後の事業費の⾒込み

【図2】交付⾦活⽤・単独事業の別

(n=1,182)

(n=374(※))

(n=395)

3.防除単価の把握・適正性に

ついて

⻑期的・継続的な防除の取組を実

施していくことが前提となる中で、

各交付団体の防除単価の実態を調査

する。

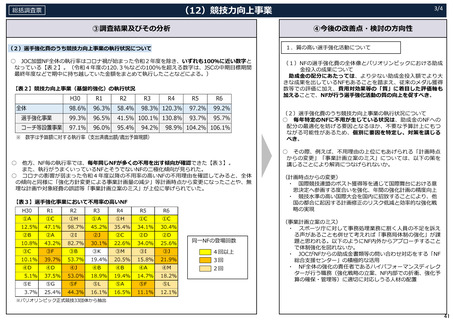

1.都道府県と市町村の連携について

【図4】都道府県と市町村の連携状況

○ 特定外来⽣物の防除事業において、都道府県

と市町村との役割分担が明確で、連携して事業

が実施されているかを調査した 。

○ 「役割分担が明確だが連携して事業が実施さ

れていない」及び「役割分担が不明確で連携し

て事業が実施されていない」と回答した地⽅公

共団体は約4分の1であった【図4】。

(※)令和5年度⼜は6年度に特定外来⽣物

の防除等を実施した395団体のうち、

無回答であった21団体を除く。

( n=370(※))

(※)令和5年度⼜は6年度に特定外来⽣物の防除等を実施

した395団体のうち、無回答であった25団体を除く。

【調査対象年度】

令和5年度、6年度

【調査対象先数】

地⽅公共団体1,794先のうち回答

があった1,182先

【連携が不⼗分な事例(アルゼンチンアリ)】

・市町村が所管する道路等については防除を実施しているが、都道府県が所管する河川敷等については、都道府県に防除を要請

したが、河川の⽣態系に影響を与える恐れがあるとの理由から防除が実施されていない。

⇒都道府県と市町村が連携した防除事業が実施されておらず、防除範囲が⽣息域の⼀部に留まっている事例が確認された。

95

(27)特定外来⽣物防除等対策事業

③調査結果及びその分析

②調査の視点

1.都道府県と市町村の連携に

ついて

効率的・効果的な防除に向けて、

都道府県と市町村間の連携が適切に

図られているのかを調査する。

2.事業効果の適切な評価につ

いて

交付団体が定めるKPI(アウトカ

ム指標、アウトプット指標)及び防

除⽬標(根絶、低密度管理、分布域

拡⼤阻⽌)に対して、事業効果等を

どのように評価しているか実態を調

査する。

2/3

【事業実施状況・今後の事業費の⾒込み】

○ 地⽅公共団体1,182先のうち、令和5年度⼜は6年度に特定外来⽣物の防除等を実施したのは395先(33%)であった【図1】。

その中で、本交付⾦を活⽤した交付団体は114先(29%)であった【図2】 。

○ 令和5年度⼜は6年度に特定外来⽣物の防除等を実施した地⽅公共団体に対して、今後の事業費の⾒込みを調査したところ、8%

が「減少すると思う」と回答し、44%が「増加すると思う」と回答した【図3】 。

○ 「増加すると思う」と回答した地⽅公共団体から多く聞かれた理由は以下のとおりであった。

・特定外来⽣物の⽣息数、⽣息域及び被害状況が拡⼤傾向にあるため。

・⼈件費や燃料費等が今後も⾼騰していくと予想されるため。

⇒今後の事業費の増加が⾒込まれており、予算の効率的な活⽤の観点から、特定外来⽣物の対象種ごとに効率的・効果的な防除⽅法を

確⽴する必要がある。

【図1】防除事業の実施状況

【図3】今後の事業費の⾒込み

【図2】交付⾦活⽤・単独事業の別

(n=1,182)

(n=374(※))

(n=395)

3.防除単価の把握・適正性に

ついて

⻑期的・継続的な防除の取組を実

施していくことが前提となる中で、

各交付団体の防除単価の実態を調査

する。

1.都道府県と市町村の連携について

【図4】都道府県と市町村の連携状況

○ 特定外来⽣物の防除事業において、都道府県

と市町村との役割分担が明確で、連携して事業

が実施されているかを調査した 。

○ 「役割分担が明確だが連携して事業が実施さ

れていない」及び「役割分担が不明確で連携し

て事業が実施されていない」と回答した地⽅公

共団体は約4分の1であった【図4】。

(※)令和5年度⼜は6年度に特定外来⽣物

の防除等を実施した395団体のうち、

無回答であった21団体を除く。

( n=370(※))

(※)令和5年度⼜は6年度に特定外来⽣物の防除等を実施

した395団体のうち、無回答であった25団体を除く。

【調査対象年度】

令和5年度、6年度

【調査対象先数】

地⽅公共団体1,794先のうち回答

があった1,182先

【連携が不⼗分な事例(アルゼンチンアリ)】

・市町村が所管する道路等については防除を実施しているが、都道府県が所管する河川敷等については、都道府県に防除を要請

したが、河川の⽣態系に影響を与える恐れがあるとの理由から防除が実施されていない。

⇒都道府県と市町村が連携した防除事業が実施されておらず、防除範囲が⽣息域の⼀部に留まっている事例が確認された。

95