よむ、つかう、まなぶ。

予算執行調査資料(総括調査票) (68 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2025/sy0706/0706b.html |

| 出典情報 | 令和7年度 予算執行調査資料(総括調査票)(6/27)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

総括調査票

(19)⼩⻨・⼤⾖の⽣産の実態

4/7

④今後の改善点・検討の⽅向性

○

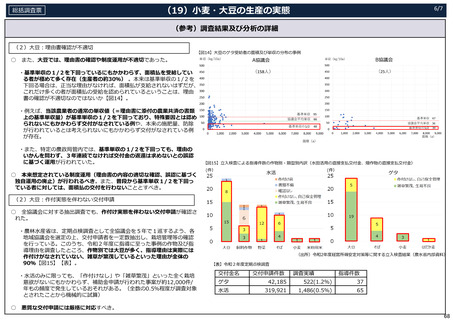

現⾏の補助⾦制度(⽔活、ゲタ)による⼩⻨・⼤⾖の⽣産⽀援では、多額の予算措置が適切な⽣産や⽣産性の向上につながっていない。その原因は、多額の補助⾦を背景

に、きちんとした栽培管理に基づく適切な⽣産ではなく、単なる転作の実施や極端な低単収での栽培を⾏っている地域が多いことにあると考えられる。

○

上記のような⽣産状況に対しても、単に転作・⽣産していることを元に補助⾦が交付される現⾏制度は不合理であり、以下のとおり、予算措置の在り⽅を抜本的に⾒直す

べき。

1.⽔活の受給要件、交付単価の適切性

○

⽔活は、⽔⽥で主⾷⽤⽶以外の⻨・⼤⾖等の転作作物を作付けした場合に交付され、収量については最低限の収量基準を満たすことのみを求める制度となっているため、

しっかりとした⽣産を⾏い、収量を増やすインセンティブが働いていないのではないか。⽣産性要件を設けるほか、適切な栽培管理がなされる交付単価に⾒直すべき。

2.⼤⾖⽣産の適正化(⾯積払・理由書の審査等の適正化)

○

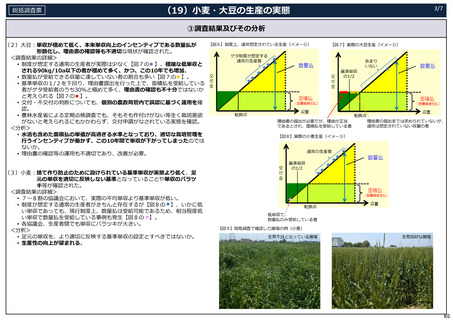

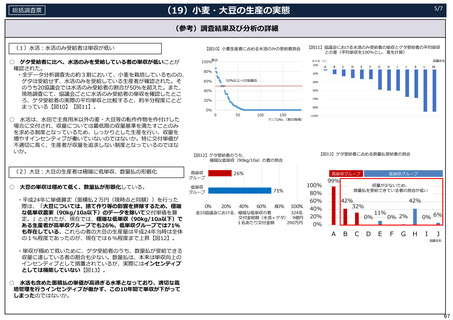

⼤⾖は、多くの⽣産者において収量が極めて低くなってしまっており、⽣産性向上のインセンティブであるはずの数量払が機能していない。数量払が⽣産性向上のインセ

ンティブとして機能するよう、⾯積払の交付単価を⾒直す等、抜本的な措置が取られるべき。

○

基準単収の1/2という収量基準を下回るにもかかわらず、①多くの者が⾯積払の交付を受けている、②誤認に基づく不適切な制度運⽤が⾏われている地域がある、③通常

時から基準単収の1/2を下回っている者に対しても交付を⾏っているなど、理由書の審査が形骸化している状況にある。誤認に基づく独⾃運⽤の廃⽌を徹底するほか、理由

書の審査を適正化し、真に不可抗⼒と考えられる事案にのみ⾯積払が交付されるべき。また、通常から基準単収1/2を下回っている者に対しては、⾯積払の交付を⾏わな

いこととすべき。

○

⽴⼊調査の結果、補助⾦の交付申請をしているにもかかわらず、作付けがなされていない、雑草が繁茂しているといった、適切な栽培が⾏われていない事例については、

悪質な交付申請者(虚偽申請)と考えられ、再発防⽌のための厳格な措置が取られるべき。

3.⼩⻨⽣産の適正化(基準単収、数量払の適正化)

○

捨て作りの防⽌のために設けられている基準単収が、実態より低く、⾜元の単収を適切に反映しない基準となっているため、捨て作り防⽌効果が弱く、また交付単価が過

⼤となっている可能性がある。基準単収について、⾜元のゲタ受給者の平均単収を適切に反映した⽔準に⾒直すべき。

○

ゲタの数量払は、どんなに低い単収であっても、現⾏制度上、受給可能であるため、相当程度低い単収で数量払を受給している事例が存在する。補助⾦である以上、適切

な栽培の実施を求めるべき。

66

(19)⼩⻨・⼤⾖の⽣産の実態

4/7

④今後の改善点・検討の⽅向性

○

現⾏の補助⾦制度(⽔活、ゲタ)による⼩⻨・⼤⾖の⽣産⽀援では、多額の予算措置が適切な⽣産や⽣産性の向上につながっていない。その原因は、多額の補助⾦を背景

に、きちんとした栽培管理に基づく適切な⽣産ではなく、単なる転作の実施や極端な低単収での栽培を⾏っている地域が多いことにあると考えられる。

○

上記のような⽣産状況に対しても、単に転作・⽣産していることを元に補助⾦が交付される現⾏制度は不合理であり、以下のとおり、予算措置の在り⽅を抜本的に⾒直す

べき。

1.⽔活の受給要件、交付単価の適切性

○

⽔活は、⽔⽥で主⾷⽤⽶以外の⻨・⼤⾖等の転作作物を作付けした場合に交付され、収量については最低限の収量基準を満たすことのみを求める制度となっているため、

しっかりとした⽣産を⾏い、収量を増やすインセンティブが働いていないのではないか。⽣産性要件を設けるほか、適切な栽培管理がなされる交付単価に⾒直すべき。

2.⼤⾖⽣産の適正化(⾯積払・理由書の審査等の適正化)

○

⼤⾖は、多くの⽣産者において収量が極めて低くなってしまっており、⽣産性向上のインセンティブであるはずの数量払が機能していない。数量払が⽣産性向上のインセ

ンティブとして機能するよう、⾯積払の交付単価を⾒直す等、抜本的な措置が取られるべき。

○

基準単収の1/2という収量基準を下回るにもかかわらず、①多くの者が⾯積払の交付を受けている、②誤認に基づく不適切な制度運⽤が⾏われている地域がある、③通常

時から基準単収の1/2を下回っている者に対しても交付を⾏っているなど、理由書の審査が形骸化している状況にある。誤認に基づく独⾃運⽤の廃⽌を徹底するほか、理由

書の審査を適正化し、真に不可抗⼒と考えられる事案にのみ⾯積払が交付されるべき。また、通常から基準単収1/2を下回っている者に対しては、⾯積払の交付を⾏わな

いこととすべき。

○

⽴⼊調査の結果、補助⾦の交付申請をしているにもかかわらず、作付けがなされていない、雑草が繁茂しているといった、適切な栽培が⾏われていない事例については、

悪質な交付申請者(虚偽申請)と考えられ、再発防⽌のための厳格な措置が取られるべき。

3.⼩⻨⽣産の適正化(基準単収、数量払の適正化)

○

捨て作りの防⽌のために設けられている基準単収が、実態より低く、⾜元の単収を適切に反映しない基準となっているため、捨て作り防⽌効果が弱く、また交付単価が過

⼤となっている可能性がある。基準単収について、⾜元のゲタ受給者の平均単収を適切に反映した⽔準に⾒直すべき。

○

ゲタの数量払は、どんなに低い単収であっても、現⾏制度上、受給可能であるため、相当程度低い単収で数量払を受給している事例が存在する。補助⾦である以上、適切

な栽培の実施を求めるべき。

66