よむ、つかう、まなぶ。

予算執行調査資料(総括調査票) (70 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2025/sy0706/0706b.html |

| 出典情報 | 令和7年度 予算執行調査資料(総括調査票)(6/27)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

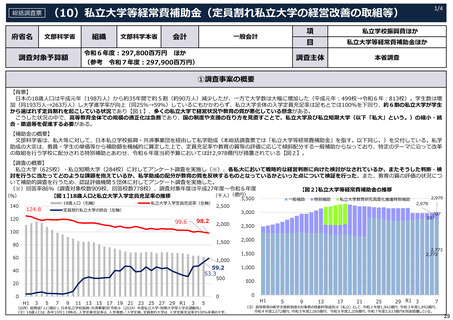

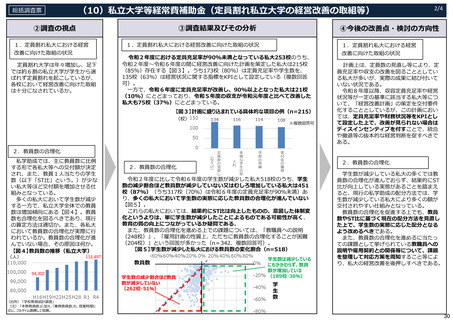

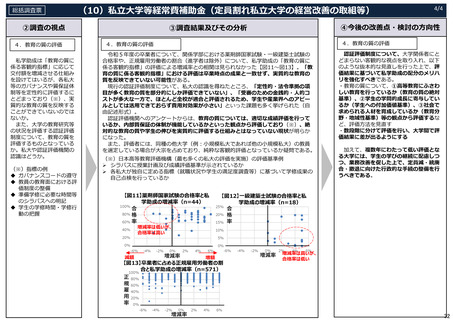

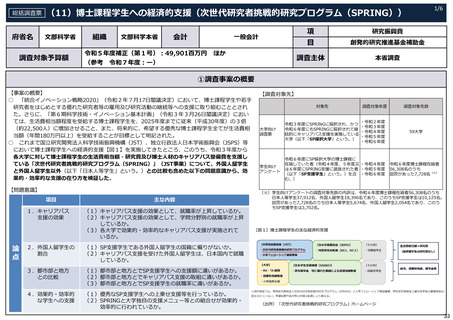

総括調査票

(19)⼩⻨・⼤⾖の⽣産の実態

6/7

(参考)調査結果及び分析の詳細

(2)⼤⾖︓理由書確認が不適切

○

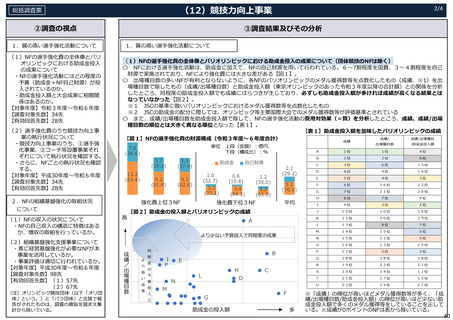

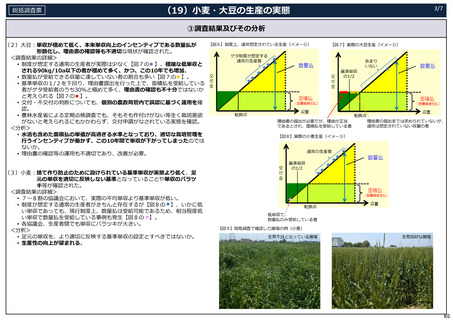

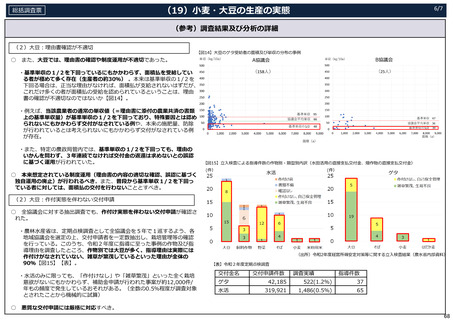

【図14】⼤⾖のゲタ受給者の⾯積及び単収の分布の事例

また、⼤⾖では、理由書の確認や制度運⽤が不適切であった。

B協議会

A協議会

・基準単収の1/2を下回っているにもかかわらず、⾯積払を受給してい

る者が極めて多く存在(⽣産者の約30%) 。本来は基準単収の1/2を

下回る場合は、正当な理由がなければ、⾯積払が⽀給されないはずだが、

これだけ多くの者が⾯積払の受給を認められているということは、理由

書の確認が不適切なのではないか【図14】。

・例えば、当該農業者の通常の単収値(=理由書に添付の農業共済の書類

上の基準単収量)が基準単収の1/2を下回っており、特殊要因とは認め

られないにもかかわらず交付がなされている例や、本来の施肥量、防除

が⾏われているとは考えられないにもかかわらず交付がなされている例

が存在。

・また、特定の農政局管内では、基準単収の1/2を下回っても、理由の

いかんを問わず、3年連続でなければ交付⾦の返還は求めないとの誤認

に基づく運⽤が⾏われていた。

○ 本来想定されている制度運⽤(理由書の内容の適切な確認、誤認に基づく

独⾃運⽤の廃⽌)が⾏われるべき。また、普段から基準単収1/2を下回っ

ている者に対しては、⾯積払の交付を⾏わないこととすべき。

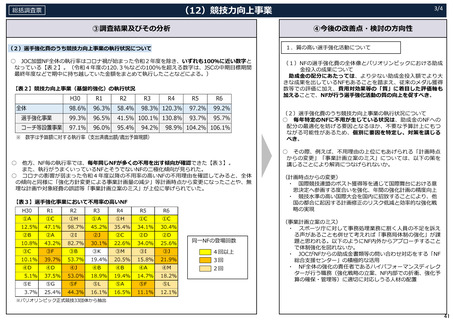

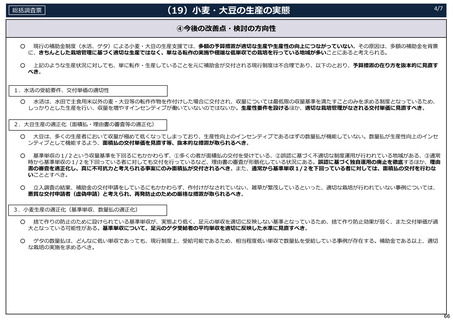

【図15】⽴⼊検査による指導件数の作物別・類型別内訳(⽔⽥活⽤の直接⽀払交付⾦、畑作物の直接⽀払交付⾦)

(件)

(件)

⽔活

ゲタ

(2)⼤⾖︓作付実態を伴わない交付申請

○ 全協議会に対する抽出調査でも、作付け実態を伴わない交付申請が確認さ

れた。

・農林⽔産省は、定期点検調査として全協議会を5年で1巡するよう、各

地域協議会を選定の上、交付申請者を⼀定数抽出し、栽培管理等の確認

を⾏っている。このうち、令和2年度に指導に⾄った事例の作物及び指

導理由を調査したところ、作物別では⼤⾖が多く、指導理由は実際には

作付けがなされていない、雑草が繁茂しているといった理由が全体の

90%【図15】【表】。

・⽔活のみに限っても、「作付けなし」や「雑草繁茂」といった全く栽培

意欲がないにもかかわらず、補助⾦申請が⾏われた事案が約12,000件/

年もの頻度で発⽣しているおそれがある。(全数の0.5%程度が調査対象

とされたことから機械的に試算)

○

(出所)令和2年度経営所得安定対策等に関する⽴⼊検査結果(農⽔省内部資料)

【表】令和2年度定期点検調査

交付⾦名

交付申請件数

調査実績

指導件数

ゲタ

42,185

522(1.2%)

37

⽔活

319,921

1,486(0.5%)

65

悪質な交付申請には厳格に対応すべき。

68

(19)⼩⻨・⼤⾖の⽣産の実態

6/7

(参考)調査結果及び分析の詳細

(2)⼤⾖︓理由書確認が不適切

○

【図14】⼤⾖のゲタ受給者の⾯積及び単収の分布の事例

また、⼤⾖では、理由書の確認や制度運⽤が不適切であった。

B協議会

A協議会

・基準単収の1/2を下回っているにもかかわらず、⾯積払を受給してい

る者が極めて多く存在(⽣産者の約30%) 。本来は基準単収の1/2を

下回る場合は、正当な理由がなければ、⾯積払が⽀給されないはずだが、

これだけ多くの者が⾯積払の受給を認められているということは、理由

書の確認が不適切なのではないか【図14】。

・例えば、当該農業者の通常の単収値(=理由書に添付の農業共済の書類

上の基準単収量)が基準単収の1/2を下回っており、特殊要因とは認め

られないにもかかわらず交付がなされている例や、本来の施肥量、防除

が⾏われているとは考えられないにもかかわらず交付がなされている例

が存在。

・また、特定の農政局管内では、基準単収の1/2を下回っても、理由の

いかんを問わず、3年連続でなければ交付⾦の返還は求めないとの誤認

に基づく運⽤が⾏われていた。

○ 本来想定されている制度運⽤(理由書の内容の適切な確認、誤認に基づく

独⾃運⽤の廃⽌)が⾏われるべき。また、普段から基準単収1/2を下回っ

ている者に対しては、⾯積払の交付を⾏わないこととすべき。

【図15】⽴⼊検査による指導件数の作物別・類型別内訳(⽔⽥活⽤の直接⽀払交付⾦、畑作物の直接⽀払交付⾦)

(件)

(件)

⽔活

ゲタ

(2)⼤⾖︓作付実態を伴わない交付申請

○ 全協議会に対する抽出調査でも、作付け実態を伴わない交付申請が確認さ

れた。

・農林⽔産省は、定期点検調査として全協議会を5年で1巡するよう、各

地域協議会を選定の上、交付申請者を⼀定数抽出し、栽培管理等の確認

を⾏っている。このうち、令和2年度に指導に⾄った事例の作物及び指

導理由を調査したところ、作物別では⼤⾖が多く、指導理由は実際には

作付けがなされていない、雑草が繁茂しているといった理由が全体の

90%【図15】【表】。

・⽔活のみに限っても、「作付けなし」や「雑草繁茂」といった全く栽培

意欲がないにもかかわらず、補助⾦申請が⾏われた事案が約12,000件/

年もの頻度で発⽣しているおそれがある。(全数の0.5%程度が調査対象

とされたことから機械的に試算)

○

(出所)令和2年度経営所得安定対策等に関する⽴⼊検査結果(農⽔省内部資料)

【表】令和2年度定期点検調査

交付⾦名

交付申請件数

調査実績

指導件数

ゲタ

42,185

522(1.2%)

37

⽔活

319,921

1,486(0.5%)

65

悪質な交付申請には厳格に対応すべき。

68