よむ、つかう、まなぶ。

予算執行調査資料(総括調査票) (12 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2025/sy0706/0706b.html |

| 出典情報 | 令和7年度 予算執行調査資料(総括調査票)(6/27)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

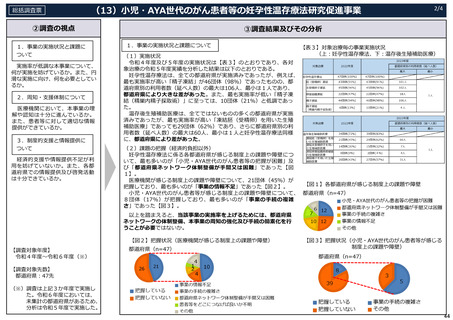

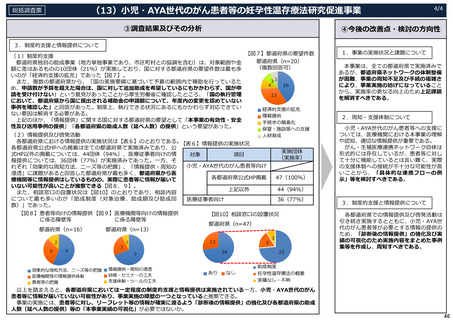

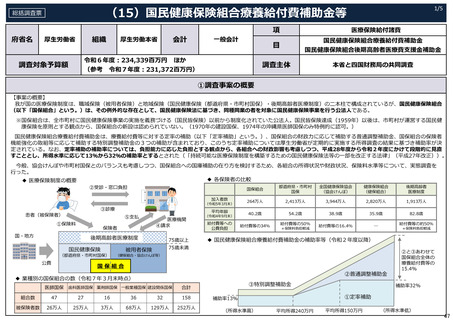

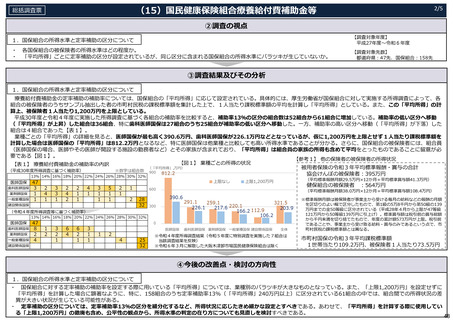

(3)産後ケア事業

総括調査票

府省名

内閣府

調査対象予算額

組織

こども家庭庁

会計

1/3

項

⺟⼦保健衛⽣対策費

⽬

⺟⼦保健衛⽣費補助⾦

調査主体

本省調査

⼀般会計

令和6年度︓6,052百万円

(参考 令和7年度︓6,648百万円 (⼦ども・⼦育て⽀援特別会計(⼦ども・⼦育て⽀援勘定)))

①調査事案の概要

【事案の概要】

○

「産後ケア事業」(以下「本事業」という。)は、「⺟⼦保健法」第17条の2第2項

に基づき、市区町村が、分娩施設退院後から⼀定の期間、病院、診療所、助産所、その

他市区町村が設置する場所(こども家庭センター、保健センター等)等⼜は対象者の居

宅において、助産師等の看護職が中⼼となり、⺟⼦に対して、⺟親の⾝体的回復と⼼理

的な安定を促進するとともに、⺟親⾃⾝がセルフケア能⼒を育み、⺟⼦の愛着形成を促

し、⺟⼦とその家族が健やかな育児ができるよう⽀援することを⽬的として実施する事

業である。

実施主体︓市区町村

補 助 率 ︓[令和6年度以前]国1/2、市区町村1/2

[令和7年度以降]国1/2、都道府県1/4、市区町村1/4※

※

○

令和6年の「⼦ども・⼦育て⽀援法」の改正により、本事業を地域⼦ども・⼦育て⽀援事業

に位置付け、都道府県の財政負担を新たに規定するとともに、国・都道府県・市区町村の役割

を明確化し、計画的な提供体制の整備を⾏うこととしている。

令和元年の「⺟⼦保健法」の改正により、令和3年度から本事業の実施が市区町村の

努⼒義務となった。また、「こども未来戦略」(令和5年12⽉22⽇閣議決定)の「加速

化プラン」において、⽀援を必要とする全ての⽅が利⽤できるようにするための提供体

制の確保に向けた取組を進める等とされており、令和6年度末時点で1,644(94%)の

市区町村で実施されている。

実施する市区町村を拡⼤していくとともに、利⽤率の向上に向けて、国庫補助事業と

してこれまで以下の拡充を実施してきたところである。

【これまでの拡充事項】

・ 住⺠税⾮課税世帯に対する利⽤料減免(令和4年度〜)

・ 24時間365⽇受⼊体制整備加算の創設(令和4年度〜)

・ 住⺠税⾮課税世帯以外に対する利⽤料減免(令和5年度〜)

・ ⽀援の必要性の⾼い利⽤者の受⼊加算(令和6年度〜)

・ 兄姉や⽣後4か⽉以降の児を受け⼊れる施設への加算(令和7年度〜)

・ 夜間に職員配置を2名以上にしている宿泊型施設への加算(令和7年度〜)

○

これまでの事業の拡充等により、直近の利⽤率はどのように変化したか、また、更な

る事業の推進を図るために必要な課題等を整理するため、今般、本事業に係る実態調査

を実施した。

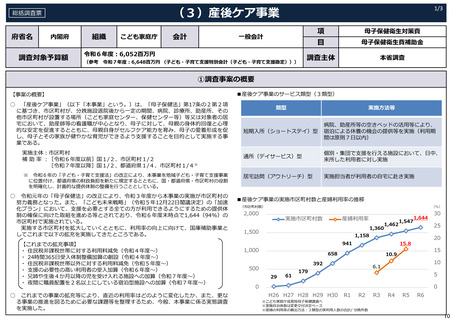

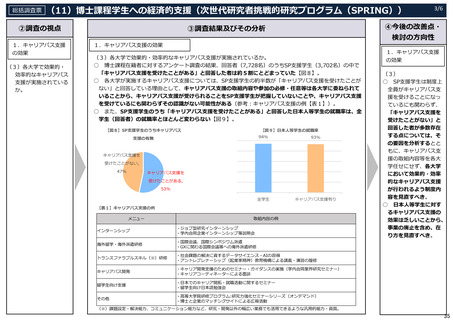

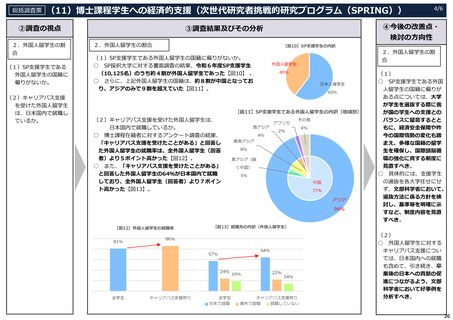

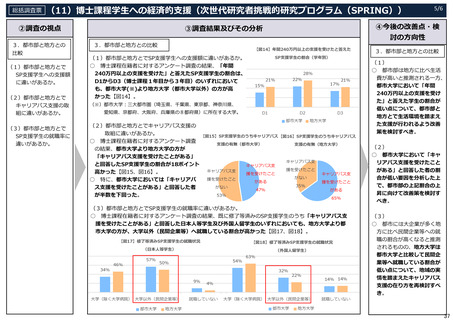

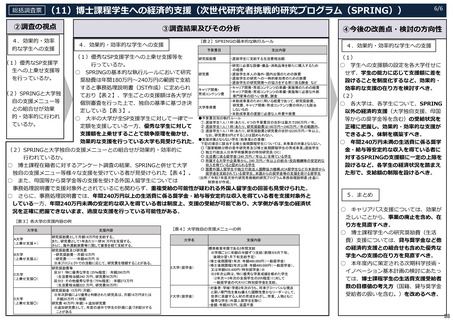

■産後ケア事業のサービス類型(3類型)

類型

実施⽅法等

短期⼊所(ショートステイ)型

病院、助産所等の空きベッドの活⽤等により、

宿泊による休養の機会の提供等を実施(利⽤期

間は原則7⽇以内)

通所(デイサービス)型

個別・集団で⽀援を⾏える施設において、⽇中、

来所した利⽤者に対し実施

居宅訪問(アウトリーチ)型

実施担当者が利⽤者の⾃宅に赴き実施

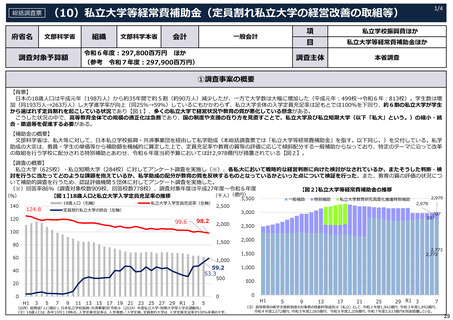

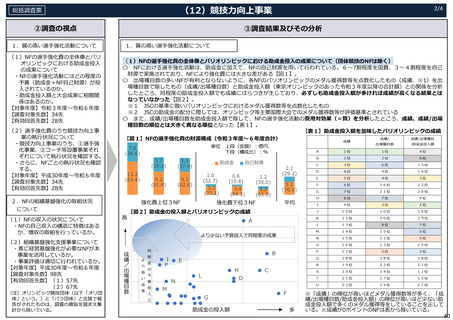

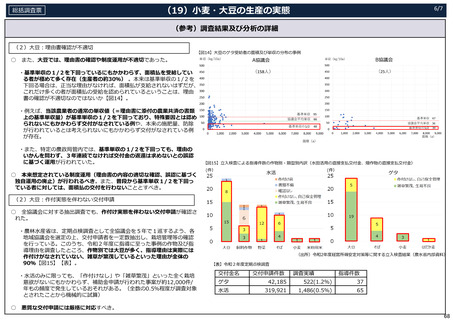

■産後ケア事業の実施市区町村数と産婦利⽤率の推移

(市区町村数)

(%)

2,000

実施市区町村数

産婦利⽤率

1,360

1,500

1,462

1,547

1,644

25

1,158

941

1,000

29

61

15

10.9

392

500

20

15.8

658

10

6.1

179

30

5

0

0

H26 H27 H28 H29 H30

R1

R2

※こども家庭庁成育局⺟⼦保健課調べ

※実施⾃治体数は変更交付決定ベース

※産婦の利⽤率の算出⽅法︓3類型の実利⽤⼈数の合計/ 分娩件数

R3

R4

R5

R6

10

総括調査票

府省名

内閣府

調査対象予算額

組織

こども家庭庁

会計

1/3

項

⺟⼦保健衛⽣対策費

⽬

⺟⼦保健衛⽣費補助⾦

調査主体

本省調査

⼀般会計

令和6年度︓6,052百万円

(参考 令和7年度︓6,648百万円 (⼦ども・⼦育て⽀援特別会計(⼦ども・⼦育て⽀援勘定)))

①調査事案の概要

【事案の概要】

○

「産後ケア事業」(以下「本事業」という。)は、「⺟⼦保健法」第17条の2第2項

に基づき、市区町村が、分娩施設退院後から⼀定の期間、病院、診療所、助産所、その

他市区町村が設置する場所(こども家庭センター、保健センター等)等⼜は対象者の居

宅において、助産師等の看護職が中⼼となり、⺟⼦に対して、⺟親の⾝体的回復と⼼理

的な安定を促進するとともに、⺟親⾃⾝がセルフケア能⼒を育み、⺟⼦の愛着形成を促

し、⺟⼦とその家族が健やかな育児ができるよう⽀援することを⽬的として実施する事

業である。

実施主体︓市区町村

補 助 率 ︓[令和6年度以前]国1/2、市区町村1/2

[令和7年度以降]国1/2、都道府県1/4、市区町村1/4※

※

○

令和6年の「⼦ども・⼦育て⽀援法」の改正により、本事業を地域⼦ども・⼦育て⽀援事業

に位置付け、都道府県の財政負担を新たに規定するとともに、国・都道府県・市区町村の役割

を明確化し、計画的な提供体制の整備を⾏うこととしている。

令和元年の「⺟⼦保健法」の改正により、令和3年度から本事業の実施が市区町村の

努⼒義務となった。また、「こども未来戦略」(令和5年12⽉22⽇閣議決定)の「加速

化プラン」において、⽀援を必要とする全ての⽅が利⽤できるようにするための提供体

制の確保に向けた取組を進める等とされており、令和6年度末時点で1,644(94%)の

市区町村で実施されている。

実施する市区町村を拡⼤していくとともに、利⽤率の向上に向けて、国庫補助事業と

してこれまで以下の拡充を実施してきたところである。

【これまでの拡充事項】

・ 住⺠税⾮課税世帯に対する利⽤料減免(令和4年度〜)

・ 24時間365⽇受⼊体制整備加算の創設(令和4年度〜)

・ 住⺠税⾮課税世帯以外に対する利⽤料減免(令和5年度〜)

・ ⽀援の必要性の⾼い利⽤者の受⼊加算(令和6年度〜)

・ 兄姉や⽣後4か⽉以降の児を受け⼊れる施設への加算(令和7年度〜)

・ 夜間に職員配置を2名以上にしている宿泊型施設への加算(令和7年度〜)

○

これまでの事業の拡充等により、直近の利⽤率はどのように変化したか、また、更な

る事業の推進を図るために必要な課題等を整理するため、今般、本事業に係る実態調査

を実施した。

■産後ケア事業のサービス類型(3類型)

類型

実施⽅法等

短期⼊所(ショートステイ)型

病院、助産所等の空きベッドの活⽤等により、

宿泊による休養の機会の提供等を実施(利⽤期

間は原則7⽇以内)

通所(デイサービス)型

個別・集団で⽀援を⾏える施設において、⽇中、

来所した利⽤者に対し実施

居宅訪問(アウトリーチ)型

実施担当者が利⽤者の⾃宅に赴き実施

■産後ケア事業の実施市区町村数と産婦利⽤率の推移

(市区町村数)

(%)

2,000

実施市区町村数

産婦利⽤率

1,360

1,500

1,462

1,547

1,644

25

1,158

941

1,000

29

61

15

10.9

392

500

20

15.8

658

10

6.1

179

30

5

0

0

H26 H27 H28 H29 H30

R1

R2

※こども家庭庁成育局⺟⼦保健課調べ

※実施⾃治体数は変更交付決定ベース

※産婦の利⽤率の算出⽅法︓3類型の実利⽤⼈数の合計/ 分娩件数

R3

R4

R5

R6

10