よむ、つかう、まなぶ。

予算執行調査資料(総括調査票) (100 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2025/sy0706/0706b.html |

| 出典情報 | 令和7年度 予算執行調査資料(総括調査票)(6/27)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

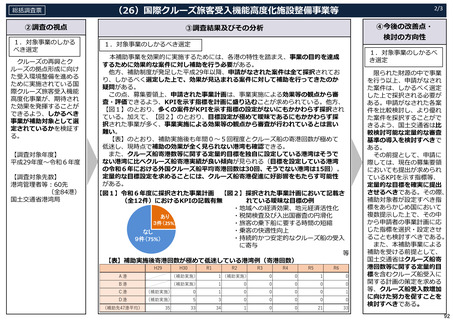

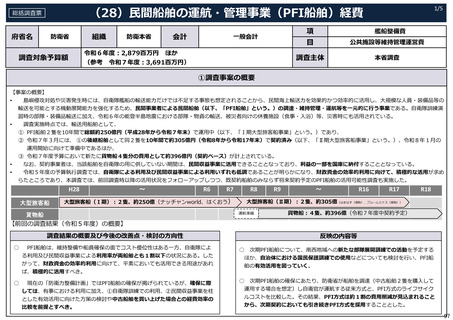

(28)⺠間船舶の運航・管理事業(PFI船舶)経費

総括調査票

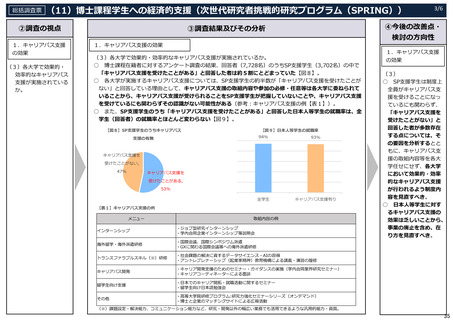

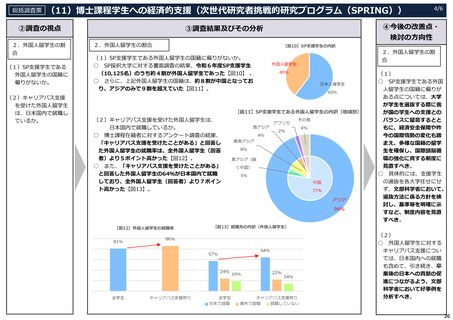

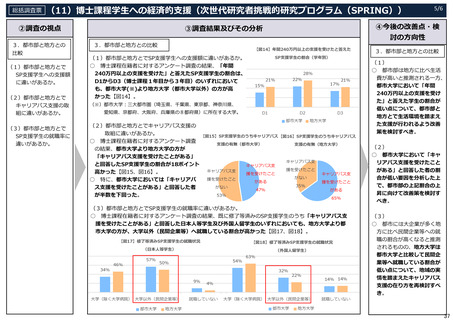

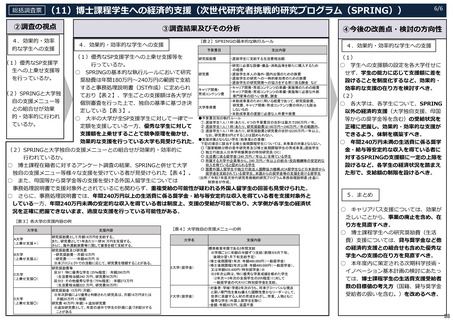

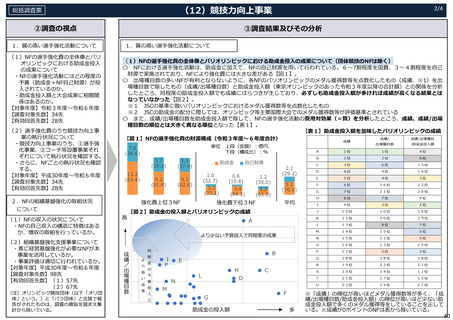

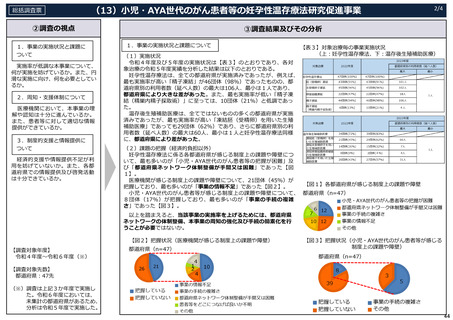

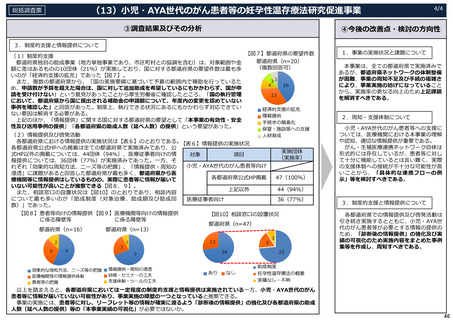

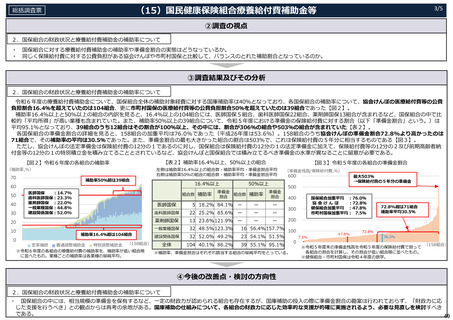

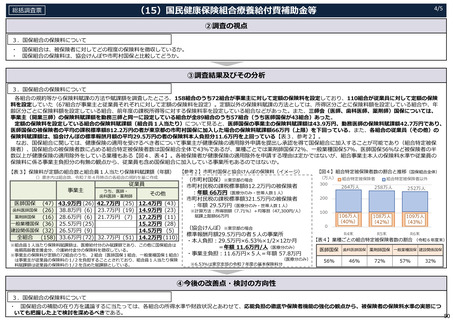

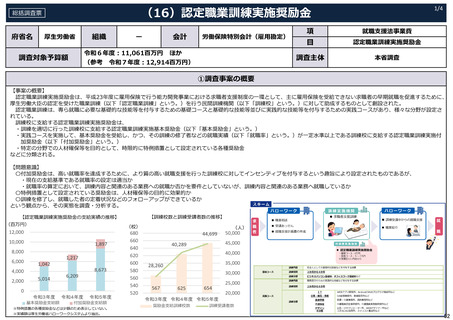

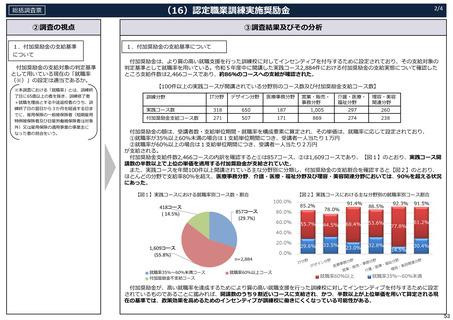

②調査の視点

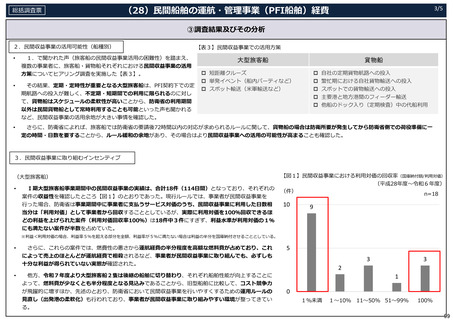

③調査結果及びその分析

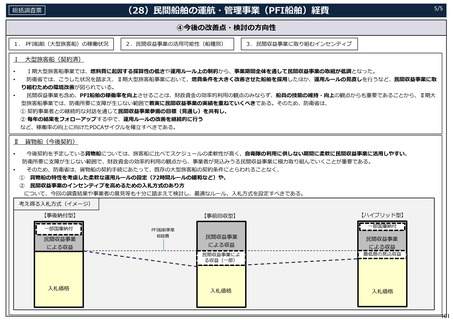

1. PFI船舶(⼤型旅客船)の稼働状況

1.PFI船舶(⼤型旅客船)の稼

働状況

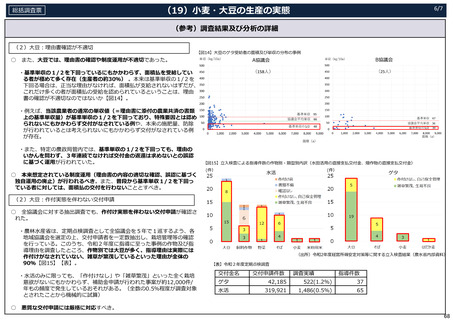

前回調査以降(令和5年度〜6年度)の稼働状況を調査したところ、【表1・2】で⽰すとおり、訓練や災害派遣の増加に伴い、

•

全体として稼働率の増加が⾒られた。他⽅、⺠間収益事業は2年間で1⽇だけの利⽤に留まっていた。

前回調査以降の稼働状況を調

査するとともに、⺠間収益事業

【表1】(ナッチャン)

稼働⽇数

を⾏うにあたってのボトルネッ

クを調査する。

稼働可能

⽇数

前回調査時(H28〜R4)

2,393⽇

192⽇

8.0%

R5年度

365⽇

102⽇

2.⺠間収益事業の活⽤可能

R6年度

342⽇

性(船種別)

今回調査(R5〜R6)

これまで運⽤してきた⼤型旅

客船と、今後契約予定の貨物船

では性質・⽤途が⼤きく異なる

ことから、⺠間収益事業での活

⽤可能性を船種別に調査する。

3.⺠間収益事業に取り組むイ

ンセンティブ

(うち災害派遣)

(うち⺠間収益事業)

90⽇(3.8%)

16⽇(0.7%)

86⽇(3.6%)

27.9%

25⽇(6.8%)

76⽇(20.8%)

1⽇(0.3%)

32⽇

9.4%

32⽇(9.4%)

0⽇(0.0%)

0⽇(0.0%)

707⽇

134⽇

19.0%

57⽇(8.1%)

76⽇(10.7%)

1⽇(0.1%)

【表2】(はくおう)

稼働可能

⽇数

稼働⽇数

(うち災害派遣)

(うち⺠間収益事業)

前回調査時(H28〜R4)

2,457⽇

245⽇

10.0%

87⽇(3.5%)

131⽇(5.3%)

27⽇(1.1%)

R5年度

348⽇

92⽇

26.4%

16⽇(4.6%)

76⽇(21.8%)

0⽇(0.0%)

R6年度

346⽇

28⽇

8.1%

28⽇(8.1%)

0⽇(0.0%)

0⽇(0.0%)

今回調査(R5〜R6)

694⽇

120⽇

17.3%

44⽇(6.3%)

76⽇(11.0%)

0⽇(0.0%)

稼働率

稼働率

(うち訓練)

(うち訓練)

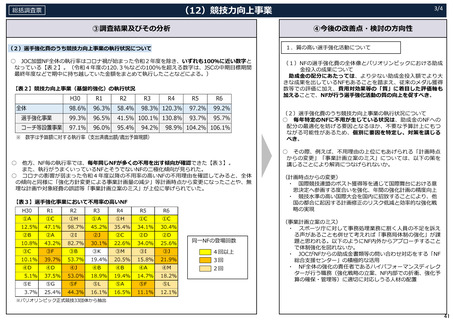

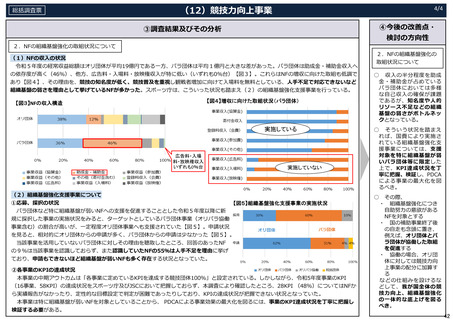

同結果に関して、訓練利⽤は、PFI船舶を利⽤した訓練のための予算が増加したこと、災害派遣は、令和6年の能登半島地震を受

•

けてPFI船舶が派遣されたことがそれぞれの主な増加要因である。それでもなお、年間の平均稼働率は2割以下で、年間の約8割は

⾮稼働(スタンバイ)状態にある。この結果を受け、⺠間収益事業がほとんど⾏われなかった事情について契約事業者も含む複数の

⼤型旅客船のこれまでの⺠間

収益事業における収益性を調査

し、取組インセンティブにどう

2/5

事業者(船社等)にヒアリング調査を⾏ったところ、以下のような声が聞かれた。

影響したか調査する。

今後契約予定の貨物船につい

【事業者の意⾒】

⼤型旅客船は、定期・定時性が基本であり、定期航路を有しているのが通常である。不定期に訓練や災害派遣利⽤が⾏われた

り、防衛省との契約条件※の下で、継続的な⺠間収益事業(定期運航)を⾏うことは困難である。

ては、事業者が⺠間収益事業に

取り組むインセンティブにつな

不定期かつ短期間の⺠間収益事業としての活⽤(例.⽶軍輸送や船上パーティ等)は可能だが、⺟港が地⽅所在のため、⾸都圏と

⽐較して案件の受注機会が僅少である。また、訓練利⽤で⾸都圏に⾏った際に、⾸都圏で⺠間収益事業を⾏って帰港することも

考えられるが、72時間ルールの下では、⺟港から離れた遠隔地で⺠間収益事業を⾏うのは事実上困難である。

現契約では、係留港は完全に固定化されているが、時期によって係留地の変更を可能とするなど、運⽤に柔軟性を持たせれ

ば、受注機会の増加につながる可能性がある。

•

防衛省では、こうした声を受け、Ⅱ期⼤型旅客船事業から、緊急要請後の出発港を各船舶の⺟港に限らず、⺠間収益事業を⾏って

がる契約⽅式のあり⽅について

調査・検討する。

【調査対象年度】

令和5年度〜令和6年度

【調査対象先数】

防衛省ほか︓8先

※防衛省から緊急要請を受けた場合、要請後72時間以内に指定された係留地(各船舶の⺟港)より出港する契約(「72時間ルール」)

いる近隣の港でも可能とするなど、72時間ルールの運⽤⾒直しを実施している。これにより、遠隔地で⺠間収益事業を⾏いづらい

といったボトルネックが解消されることが⾒込まれる。

98

総括調査票

②調査の視点

③調査結果及びその分析

1. PFI船舶(⼤型旅客船)の稼働状況

1.PFI船舶(⼤型旅客船)の稼

働状況

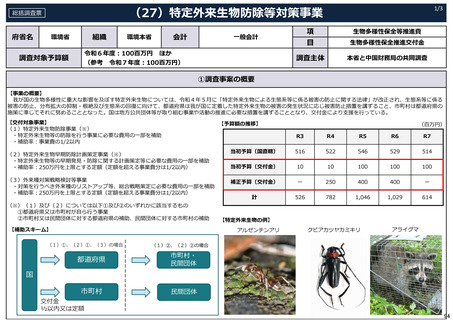

前回調査以降(令和5年度〜6年度)の稼働状況を調査したところ、【表1・2】で⽰すとおり、訓練や災害派遣の増加に伴い、

•

全体として稼働率の増加が⾒られた。他⽅、⺠間収益事業は2年間で1⽇だけの利⽤に留まっていた。

前回調査以降の稼働状況を調

査するとともに、⺠間収益事業

【表1】(ナッチャン)

稼働⽇数

を⾏うにあたってのボトルネッ

クを調査する。

稼働可能

⽇数

前回調査時(H28〜R4)

2,393⽇

192⽇

8.0%

R5年度

365⽇

102⽇

2.⺠間収益事業の活⽤可能

R6年度

342⽇

性(船種別)

今回調査(R5〜R6)

これまで運⽤してきた⼤型旅

客船と、今後契約予定の貨物船

では性質・⽤途が⼤きく異なる

ことから、⺠間収益事業での活

⽤可能性を船種別に調査する。

3.⺠間収益事業に取り組むイ

ンセンティブ

(うち災害派遣)

(うち⺠間収益事業)

90⽇(3.8%)

16⽇(0.7%)

86⽇(3.6%)

27.9%

25⽇(6.8%)

76⽇(20.8%)

1⽇(0.3%)

32⽇

9.4%

32⽇(9.4%)

0⽇(0.0%)

0⽇(0.0%)

707⽇

134⽇

19.0%

57⽇(8.1%)

76⽇(10.7%)

1⽇(0.1%)

【表2】(はくおう)

稼働可能

⽇数

稼働⽇数

(うち災害派遣)

(うち⺠間収益事業)

前回調査時(H28〜R4)

2,457⽇

245⽇

10.0%

87⽇(3.5%)

131⽇(5.3%)

27⽇(1.1%)

R5年度

348⽇

92⽇

26.4%

16⽇(4.6%)

76⽇(21.8%)

0⽇(0.0%)

R6年度

346⽇

28⽇

8.1%

28⽇(8.1%)

0⽇(0.0%)

0⽇(0.0%)

今回調査(R5〜R6)

694⽇

120⽇

17.3%

44⽇(6.3%)

76⽇(11.0%)

0⽇(0.0%)

稼働率

稼働率

(うち訓練)

(うち訓練)

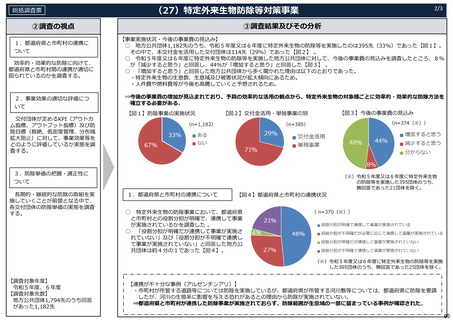

同結果に関して、訓練利⽤は、PFI船舶を利⽤した訓練のための予算が増加したこと、災害派遣は、令和6年の能登半島地震を受

•

けてPFI船舶が派遣されたことがそれぞれの主な増加要因である。それでもなお、年間の平均稼働率は2割以下で、年間の約8割は

⾮稼働(スタンバイ)状態にある。この結果を受け、⺠間収益事業がほとんど⾏われなかった事情について契約事業者も含む複数の

⼤型旅客船のこれまでの⺠間

収益事業における収益性を調査

し、取組インセンティブにどう

2/5

事業者(船社等)にヒアリング調査を⾏ったところ、以下のような声が聞かれた。

影響したか調査する。

今後契約予定の貨物船につい

【事業者の意⾒】

⼤型旅客船は、定期・定時性が基本であり、定期航路を有しているのが通常である。不定期に訓練や災害派遣利⽤が⾏われた

り、防衛省との契約条件※の下で、継続的な⺠間収益事業(定期運航)を⾏うことは困難である。

ては、事業者が⺠間収益事業に

取り組むインセンティブにつな

不定期かつ短期間の⺠間収益事業としての活⽤(例.⽶軍輸送や船上パーティ等)は可能だが、⺟港が地⽅所在のため、⾸都圏と

⽐較して案件の受注機会が僅少である。また、訓練利⽤で⾸都圏に⾏った際に、⾸都圏で⺠間収益事業を⾏って帰港することも

考えられるが、72時間ルールの下では、⺟港から離れた遠隔地で⺠間収益事業を⾏うのは事実上困難である。

現契約では、係留港は完全に固定化されているが、時期によって係留地の変更を可能とするなど、運⽤に柔軟性を持たせれ

ば、受注機会の増加につながる可能性がある。

•

防衛省では、こうした声を受け、Ⅱ期⼤型旅客船事業から、緊急要請後の出発港を各船舶の⺟港に限らず、⺠間収益事業を⾏って

がる契約⽅式のあり⽅について

調査・検討する。

【調査対象年度】

令和5年度〜令和6年度

【調査対象先数】

防衛省ほか︓8先

※防衛省から緊急要請を受けた場合、要請後72時間以内に指定された係留地(各船舶の⺟港)より出港する契約(「72時間ルール」)

いる近隣の港でも可能とするなど、72時間ルールの運⽤⾒直しを実施している。これにより、遠隔地で⺠間収益事業を⾏いづらい

といったボトルネックが解消されることが⾒込まれる。

98