よむ、つかう、まなぶ。

予算執行調査資料(総括調査票) (27 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2025/sy0706/0706b.html |

| 出典情報 | 令和7年度 予算執行調査資料(総括調査票)(6/27)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(8)酒類業振興⽀援事業費補助⾦

総括調査票

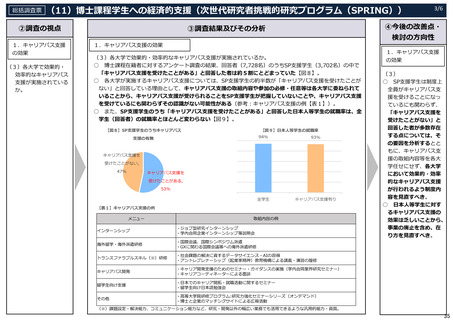

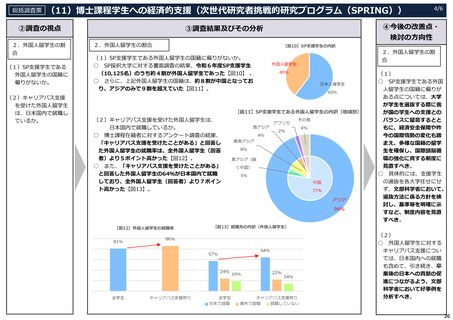

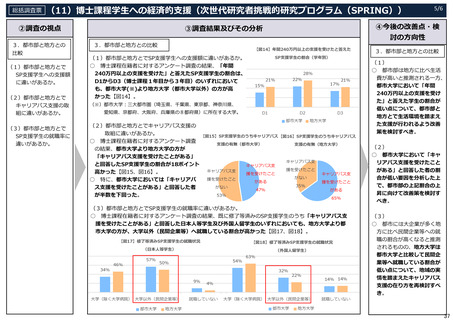

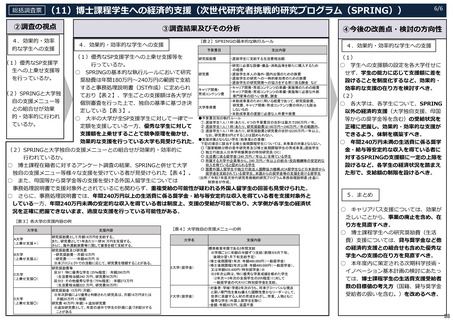

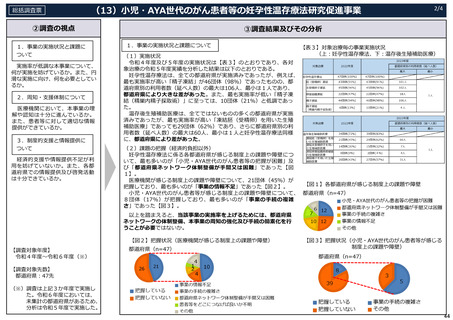

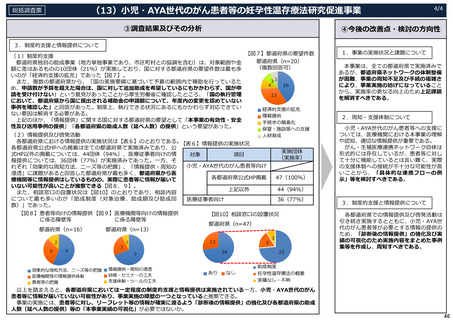

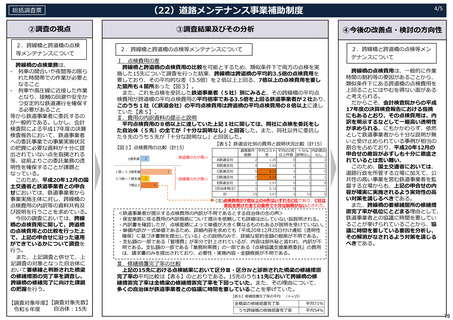

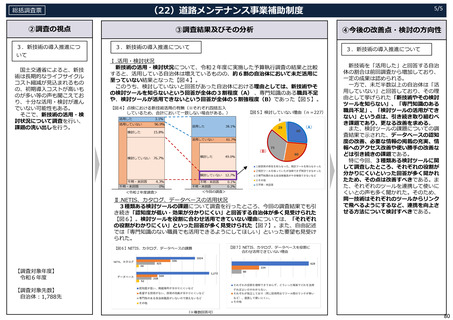

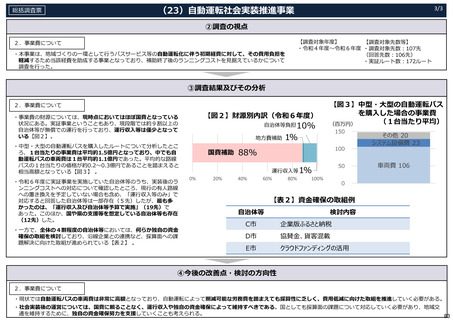

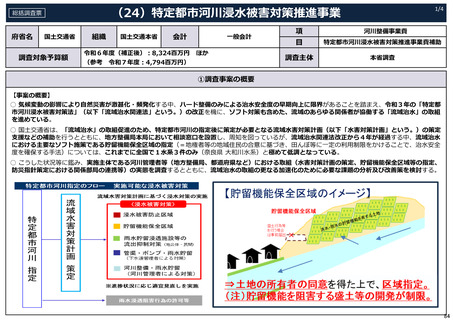

③調査結果及びその分析

2/2

④今後の改善点・検討の⽅向性

1.⽬標値の達成状況について

1.⽬標値の達成状況について

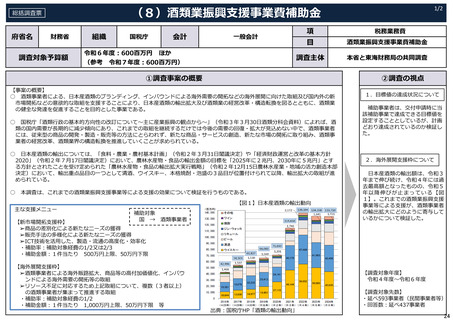

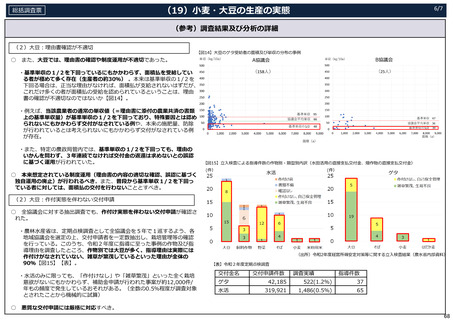

交付決定時に補助事業者が設定した補助事業による⽬標値としては、輸出額や売上額の増加割合、商品開発数、SNSのフォロワ

ー数や商談件数等が⾒られ、これらの達成状況については、補助事業者のうち全体の約4割が達成できなかったと回答している【

図2】。

⽬標値が未達成となった要因について、新市場開拓⽀援枠においては、事業内容の多くが設備整備であり、新商品のみならず既

存商品の製造にも必要な設備である麹室が⽼朽化したため修繕を実施した例等、市場拡⼤に寄与するか疑念の残るものが⾒られた

こと、また、差別化した商品開発を⾏うとしているものの、その前段階として設備整備を⾏っているため実際の商品開発が設備設

置後となり、効果の出現までに時間を要すること等が考えられる。

海外展開⽀援枠においては、現地での試飲会等PR活動が多く⾏われているものの、海外市場における⽇本産酒類への認知度不⾜

のため想定より効果が出ないこと、輸出交渉や⼿続きに多⼤な労⼒や時間を要するため、効果の出現までに時間を要すること等が

要因と考えられる。

【補助事業者がPR活動を⾏ったものの効果が出なかった事例(ヒアリング等により把握) 】

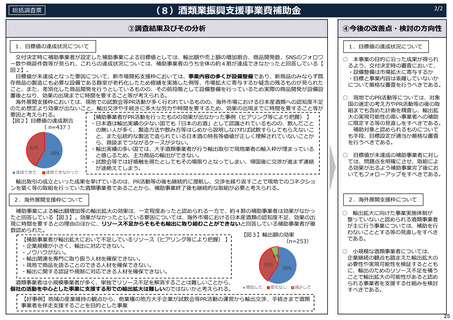

【図2】⽬標値の達成割合

・⽇本酒は輸出実績の少ない国でも「⽇本のお酒」として認識されているものの、飲んだこと

( n=437 )

の無い⼈が多く、製造⽅法や飲み⽅等はじめから説明しなければ試飲すらしてもらえないこ

と、また伝統的な製法で造られている⽇本酒の特⻑等価値が正しく理解されていないことか

ら、商談までつながるケースが少ない。

42%

・輸出実績の多い国では、⼤⼿酒類事業者が⾏う輸出取引で現地業者の輸⼊枠が埋まっている

58%

と感じるため、主⼒商品の輸出ができない。

・試飲会等では好感触を得たとしてもその場限りとなってしまい、帰国後に交渉が進まず連絡

が途絶えてしまう。

達成できた

○

本事業の⽬的に沿った成果が得られ

るよう、交付決定時の審査において、

・設備整備は市場拡⼤に寄与するか

・⽬標と事業内容は乖離していないか

について厳格な審査を⾏うべきである。

○

現地でのPR活動等については、対象

国の選定の考え⽅やPR活動等の後の取

組までも含めた計画を精査し、輸出拡

⼤の実現可能性の⾼い事業者への補助

に限定する等の⾒直しをすべきである。

補助対象と認められるものについて

も⼿段、⽬標設定が適当か厳格な審査

を⾏うべきである。

○

⽬標値が未達成の補助事業者に対し

ては、問題点を明確にさせ、取組によ

る効果が出るよう補助事業完了後にお

いてもフォローアップをすべきである。

達成できなかった

輸出取引の成⽴といった成果を挙げているのは、PR活動等の後も継続的に渡航し、交渉を繰り返すことで現地でのコネクショ

ンを築く等の取組を⾏っていた酒類事業者であることから、補助事業終了後も継続的な取組が必要と考えられる。

2.海外展開⽀援枠について

2.海外展開⽀援枠について

補助事業による輸出額増加等の輸出拡⼤の効果は、⼀定程度あったと認められる⼀⽅で、約4割の補助事業者は効果がなかっ

たと回答している【図3】。効果がなかったとしている要因については、海外市場における⽇本産酒類の認知度不⾜、効果の出

現に時間を要するとの理由のほかに、リソース不⾜からそもそも輸出に取り組むことができないと回答している補助事業者が複

数認められた。

【図3】輸出額の効果

【補助事業者が輸出拡⼤において不⾜しているリソース(ヒアリング等により把握) 】

(n=253)

・企業規模が⼩さく、輸出に対応できない。

・ノウハウがない。

6%

・輸出関連を専⾨に取り扱う⼈材を確保できない。

35%

・現地で商品を語ることのできる⼈材を確保できない。

59%

・輸出に関する認証や規制に対応できる⼈材を確保できない。

酒類事業者は⼩規模事業者が多く、単独でリソース不⾜を解消することは難しいことから、

個社の活動を中⼼とした事業に⽀援する形での輸出拡⼤は難しいのではないかと考えられる。

増加した

変化なし

減少した

○

輸出拡⼤に向けた事業実施体制が

整っていないと認められる酒類事業者

が主に⾏う事業については、補助を⾏

わないこととする等の⾒直しをすべき

である。

○

⼩規模な酒類事業者については、

企業継続の観点も踏まえた輸出拡⼤の

必要性や実現可能性を検証するととも

に、輸出のためのリソース不⾜を補う

ことで輸出拡⼤の可能性があると認め

られる事業者を⽀援する仕組みを検討

すべきである。

【好事例】地域の産業維持の観点から、他業種の地⽅⼤⼿企業が試飲会等PR活動の運営から輸出交渉、⼿続きまで酒類

事業者を伴⾛⽀援することを⽬的とした事業

25

総括調査票

③調査結果及びその分析

2/2

④今後の改善点・検討の⽅向性

1.⽬標値の達成状況について

1.⽬標値の達成状況について

交付決定時に補助事業者が設定した補助事業による⽬標値としては、輸出額や売上額の増加割合、商品開発数、SNSのフォロワ

ー数や商談件数等が⾒られ、これらの達成状況については、補助事業者のうち全体の約4割が達成できなかったと回答している【

図2】。

⽬標値が未達成となった要因について、新市場開拓⽀援枠においては、事業内容の多くが設備整備であり、新商品のみならず既

存商品の製造にも必要な設備である麹室が⽼朽化したため修繕を実施した例等、市場拡⼤に寄与するか疑念の残るものが⾒られた

こと、また、差別化した商品開発を⾏うとしているものの、その前段階として設備整備を⾏っているため実際の商品開発が設備設

置後となり、効果の出現までに時間を要すること等が考えられる。

海外展開⽀援枠においては、現地での試飲会等PR活動が多く⾏われているものの、海外市場における⽇本産酒類への認知度不⾜

のため想定より効果が出ないこと、輸出交渉や⼿続きに多⼤な労⼒や時間を要するため、効果の出現までに時間を要すること等が

要因と考えられる。

【補助事業者がPR活動を⾏ったものの効果が出なかった事例(ヒアリング等により把握) 】

【図2】⽬標値の達成割合

・⽇本酒は輸出実績の少ない国でも「⽇本のお酒」として認識されているものの、飲んだこと

( n=437 )

の無い⼈が多く、製造⽅法や飲み⽅等はじめから説明しなければ試飲すらしてもらえないこ

と、また伝統的な製法で造られている⽇本酒の特⻑等価値が正しく理解されていないことか

ら、商談までつながるケースが少ない。

42%

・輸出実績の多い国では、⼤⼿酒類事業者が⾏う輸出取引で現地業者の輸⼊枠が埋まっている

58%

と感じるため、主⼒商品の輸出ができない。

・試飲会等では好感触を得たとしてもその場限りとなってしまい、帰国後に交渉が進まず連絡

が途絶えてしまう。

達成できた

○

本事業の⽬的に沿った成果が得られ

るよう、交付決定時の審査において、

・設備整備は市場拡⼤に寄与するか

・⽬標と事業内容は乖離していないか

について厳格な審査を⾏うべきである。

○

現地でのPR活動等については、対象

国の選定の考え⽅やPR活動等の後の取

組までも含めた計画を精査し、輸出拡

⼤の実現可能性の⾼い事業者への補助

に限定する等の⾒直しをすべきである。

補助対象と認められるものについて

も⼿段、⽬標設定が適当か厳格な審査

を⾏うべきである。

○

⽬標値が未達成の補助事業者に対し

ては、問題点を明確にさせ、取組によ

る効果が出るよう補助事業完了後にお

いてもフォローアップをすべきである。

達成できなかった

輸出取引の成⽴といった成果を挙げているのは、PR活動等の後も継続的に渡航し、交渉を繰り返すことで現地でのコネクショ

ンを築く等の取組を⾏っていた酒類事業者であることから、補助事業終了後も継続的な取組が必要と考えられる。

2.海外展開⽀援枠について

2.海外展開⽀援枠について

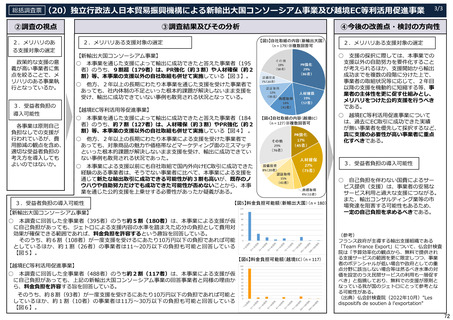

補助事業による輸出額増加等の輸出拡⼤の効果は、⼀定程度あったと認められる⼀⽅で、約4割の補助事業者は効果がなかっ

たと回答している【図3】。効果がなかったとしている要因については、海外市場における⽇本産酒類の認知度不⾜、効果の出

現に時間を要するとの理由のほかに、リソース不⾜からそもそも輸出に取り組むことができないと回答している補助事業者が複

数認められた。

【図3】輸出額の効果

【補助事業者が輸出拡⼤において不⾜しているリソース(ヒアリング等により把握) 】

(n=253)

・企業規模が⼩さく、輸出に対応できない。

・ノウハウがない。

6%

・輸出関連を専⾨に取り扱う⼈材を確保できない。

35%

・現地で商品を語ることのできる⼈材を確保できない。

59%

・輸出に関する認証や規制に対応できる⼈材を確保できない。

酒類事業者は⼩規模事業者が多く、単独でリソース不⾜を解消することは難しいことから、

個社の活動を中⼼とした事業に⽀援する形での輸出拡⼤は難しいのではないかと考えられる。

増加した

変化なし

減少した

○

輸出拡⼤に向けた事業実施体制が

整っていないと認められる酒類事業者

が主に⾏う事業については、補助を⾏

わないこととする等の⾒直しをすべき

である。

○

⼩規模な酒類事業者については、

企業継続の観点も踏まえた輸出拡⼤の

必要性や実現可能性を検証するととも

に、輸出のためのリソース不⾜を補う

ことで輸出拡⼤の可能性があると認め

られる事業者を⽀援する仕組みを検討

すべきである。

【好事例】地域の産業維持の観点から、他業種の地⽅⼤⼿企業が試飲会等PR活動の運営から輸出交渉、⼿続きまで酒類

事業者を伴⾛⽀援することを⽬的とした事業

25