よむ、つかう、まなぶ。

予算執行調査資料(総括調査票) (47 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2025/sy0706/0706b.html |

| 出典情報 | 令和7年度 予算執行調査資料(総括調査票)(6/27)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(13)⼩児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業

総括調査票

3/4

③調査結果及びその分析

2.周知・⽀援体制について

(1)医療機関等との連携体制

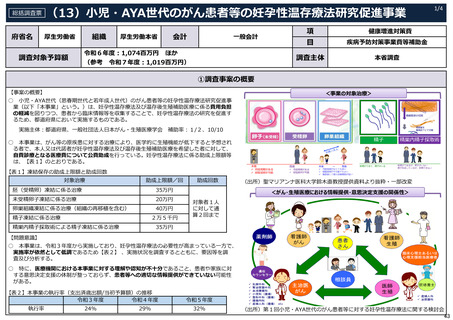

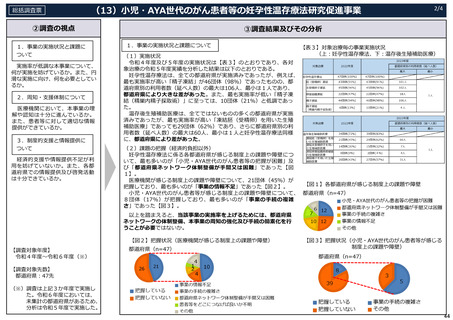

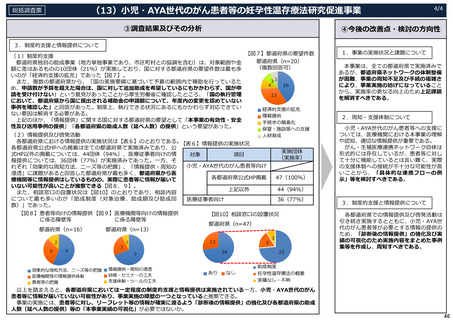

医療機関等との連携体制及び都道府県ネットワーク体制整備状況は【表4】のとおりである。

がん・⽣殖医療連携ネットワークは、全ての都道府県において存在し、事務局の設置率は42団体(89%)であり、「設置・運営に関する課題」等の障壁があるものの、概ね⽀障な

く運⽤していた【図4】。⼀⽅、事務局に⽐して会議体の設置率は31団体(66%)となっており、未設置の理由について、最も多いのが「設置・運営に関する課題」であり、「専⾨

性が⾼いため、原疾患を治療する医療従事者等が会議体を設置・運営すべき」等の意⾒があった【図5】 。

また、県外の都道府県等との連携は3県と低調であり、⼩児がん拠点病院等、妊孕性温存療法実施医療機関、温存後⽣殖補助医療機関及び⽣殖医療を専⾨とする医師が⼤都市圏に

集中していることが要因として推察できる。

【図5】会議体未設置の理由

【図4】事務局設置に係る障壁等

【表4】実施状況(医療機関等との連携体制)

都道府県(n=42)

都道府県(n=16)

実施団体

要因項⽬

(実施率)

がん・⽣殖医療連携ネットワークの構築

47(100%)

事務局の構築

42(89%)

会議体の構築

31(66%)

主な要望事項(会議体設置)

県外の都道府県等との連携

3(6%)

患者等の認知度等調査

2(4%)

専⾨性が⾼いため、原疾患を治療する医療従事者等が会議体を設

置・運営すべき

がん・⽣殖医療連携ネットワークは存在しているものの、具体的な

活動ができていないため、各医療機関が参集範囲等を検討すべき

(2)連携体制に係る⽀援

【表5】補助実施状況

本事業に係る都道府県が医療機関と連携した相談体制に要する経費の補助状況は【表5】のとおり

であり、「本事業の補助メニューとして存在することを知っている」と回答したのが22団体(47%)

補助

令和4年度

令和5年度

と低調であった【図6】。

また、連携体制に係る国に対する都道府県の要望事項として、「医師等医療従事者の本事業に対す

相談体制

19団体(40%)

18団体(38%)

る認知度が低い(特に、原疾患を治療する医療従事者)」等の意⾒や、「国が主体となって事業周知

を⾏うこと」及び「がん治療開始時に妊孕性温存療法について説明がされる仕組みを構築すること」

主な要望事項

という要望があった。

【図6】補助メニューの認知度

以上を踏まえると、がん・⽣殖医療連携ネットワーク⾃体は形式

的には存在しているが、実際の⽀援体制への接続が不⼗分な可能性

が⾼いことが事業実施に⾄っていない要因であると推察できる。

事業の実施には、国において「具体的な連携フローの例⽰」等を

検討することが必要ではないか。

都道府県(n=47)

妊孕性温存療法や治療費助成事業について、医師等医療従事者の認知

度が低いため、国が主導となり、原疾患を治療する医療従事者への事

業周知

がん治療開始時に必ず妊孕性温存療法について説明がされる仕組みの

構築

がん・⽣殖医療連携ネットワーク会議(研修を含む)への国(厚⽣労

働省)の職員の派遣

45

総括調査票

3/4

③調査結果及びその分析

2.周知・⽀援体制について

(1)医療機関等との連携体制

医療機関等との連携体制及び都道府県ネットワーク体制整備状況は【表4】のとおりである。

がん・⽣殖医療連携ネットワークは、全ての都道府県において存在し、事務局の設置率は42団体(89%)であり、「設置・運営に関する課題」等の障壁があるものの、概ね⽀障な

く運⽤していた【図4】。⼀⽅、事務局に⽐して会議体の設置率は31団体(66%)となっており、未設置の理由について、最も多いのが「設置・運営に関する課題」であり、「専⾨

性が⾼いため、原疾患を治療する医療従事者等が会議体を設置・運営すべき」等の意⾒があった【図5】 。

また、県外の都道府県等との連携は3県と低調であり、⼩児がん拠点病院等、妊孕性温存療法実施医療機関、温存後⽣殖補助医療機関及び⽣殖医療を専⾨とする医師が⼤都市圏に

集中していることが要因として推察できる。

【図5】会議体未設置の理由

【図4】事務局設置に係る障壁等

【表4】実施状況(医療機関等との連携体制)

都道府県(n=42)

都道府県(n=16)

実施団体

要因項⽬

(実施率)

がん・⽣殖医療連携ネットワークの構築

47(100%)

事務局の構築

42(89%)

会議体の構築

31(66%)

主な要望事項(会議体設置)

県外の都道府県等との連携

3(6%)

患者等の認知度等調査

2(4%)

専⾨性が⾼いため、原疾患を治療する医療従事者等が会議体を設

置・運営すべき

がん・⽣殖医療連携ネットワークは存在しているものの、具体的な

活動ができていないため、各医療機関が参集範囲等を検討すべき

(2)連携体制に係る⽀援

【表5】補助実施状況

本事業に係る都道府県が医療機関と連携した相談体制に要する経費の補助状況は【表5】のとおり

であり、「本事業の補助メニューとして存在することを知っている」と回答したのが22団体(47%)

補助

令和4年度

令和5年度

と低調であった【図6】。

また、連携体制に係る国に対する都道府県の要望事項として、「医師等医療従事者の本事業に対す

相談体制

19団体(40%)

18団体(38%)

る認知度が低い(特に、原疾患を治療する医療従事者)」等の意⾒や、「国が主体となって事業周知

を⾏うこと」及び「がん治療開始時に妊孕性温存療法について説明がされる仕組みを構築すること」

主な要望事項

という要望があった。

【図6】補助メニューの認知度

以上を踏まえると、がん・⽣殖医療連携ネットワーク⾃体は形式

的には存在しているが、実際の⽀援体制への接続が不⼗分な可能性

が⾼いことが事業実施に⾄っていない要因であると推察できる。

事業の実施には、国において「具体的な連携フローの例⽰」等を

検討することが必要ではないか。

都道府県(n=47)

妊孕性温存療法や治療費助成事業について、医師等医療従事者の認知

度が低いため、国が主導となり、原疾患を治療する医療従事者への事

業周知

がん治療開始時に必ず妊孕性温存療法について説明がされる仕組みの

構築

がん・⽣殖医療連携ネットワーク会議(研修を含む)への国(厚⽣労

働省)の職員の派遣

45