よむ、つかう、まなぶ。

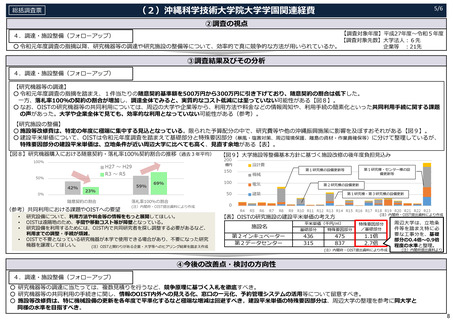

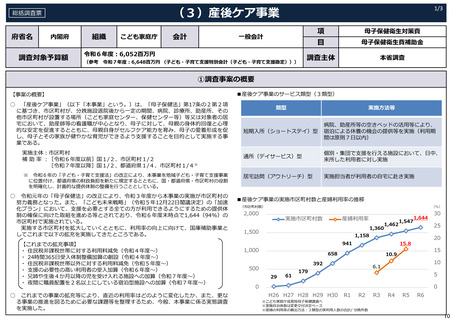

予算執行調査資料(総括調査票) (88 ページ)

出典

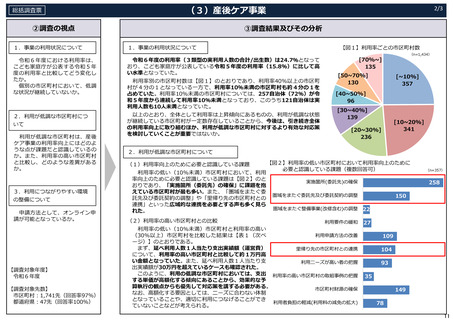

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2025/sy0706/0706b.html |

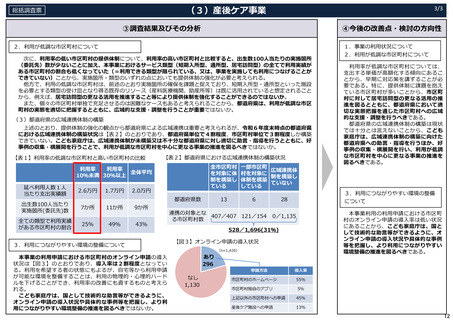

| 出典情報 | 令和7年度 予算執行調査資料(総括調査票)(6/27)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

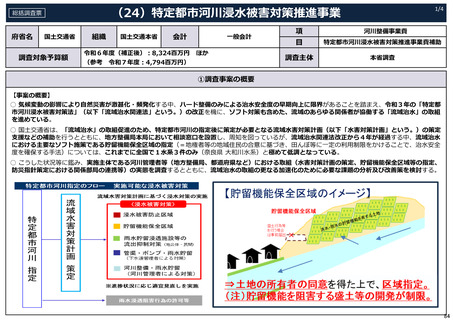

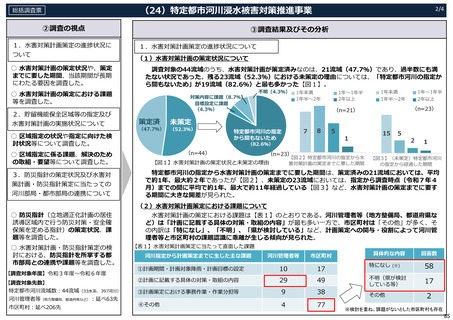

(24)特定都市河川浸⽔被害対策推進事業

総括調査票

3/4

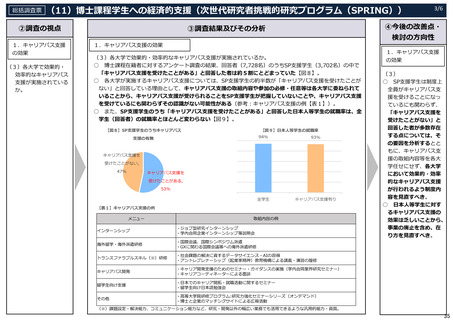

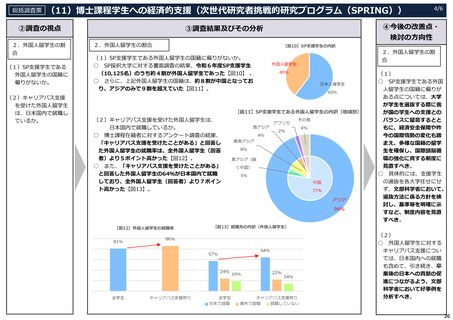

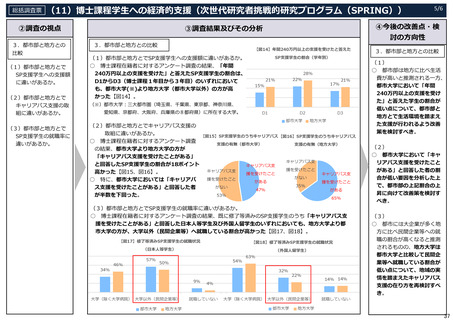

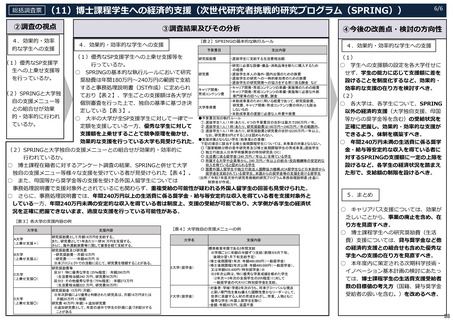

③調査結果及びその分析

【図5】浸⽔被害防⽌区域指定

【図4】貯留機能保全区域指定

に向けた検討状況

に向けた検討状況

(n=45) 区域指定の

(n=24)

2.貯留機能保全区域等の指定及び⽔害対策計画の実施状況について

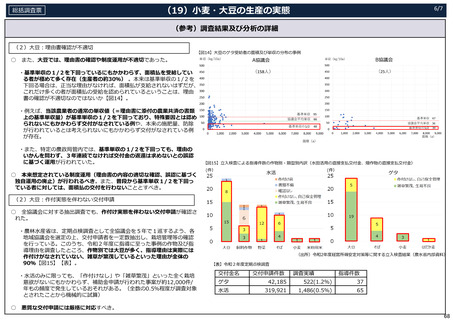

(1)貯留機能保全区域及び浸⽔被害防⽌区域の指定、検討状況について

調査対象の44流域のうち、区域指定の状況は、貯留機能保全区域では1流域

(2.3%)のみであり、浸⽔被害防⽌区域では指定された事例はなかった。

また、区域指定に向けた検討の状況を確認したところ、いずれも未着⼿が⼤宗

を占めていた【図4、図5】。

指定候補地の

検討中(17.8%)

区域指定の

基本⽅針の

検討中(11.1%)

(2)区域指定における課題について

指定権者の

区域指定における課題は【表2】のとおりである。河川管理者等(地⽅整備局、 検討中(4.4%)

都道府県など)は「関係⾃治体の役割分担・事務負担」や「地域住⺠の同意に向

けた理解・協⼒」を課題とする⼀⽅で、市区町村は、「地域住⺠の同意に向けた

理解・協⼒」を課題と認識するほか、「その他」として「県が区域指定を⾏うた

め、把握していない」など、本来地域の事情に精通し、区域指定に主体的な関与

が望まれる基礎⾃治体において、「積極的に関与すべき」との認識がされていな

い傾向も確認できた。

基本⽅針の

検討中(16.7%)

検討

未着⼿

指定権者の

検討中(12.5%)

検討

未着⼿

(70.8%)

(66.7%)

【表2】区域指定における課題

主な課題

河川管理者等

市区町村

①関係⾃治体の役割分担・事務負担等

18

42

②地域住⺠の同意に向けた理解・協⼒

19

102

(3)区域指定に係る課題解決に必要な取組及び⽔害対策計画の実施状況について

③指定検討に当たっての⼈員・技術⼒

15

57

課題解決のために必要な取組(要望)は【表3】のとおりである。区域指定の検

④その他

討が進む流域ほど具体的な要望・意⾒がある⼀⽅で、⼤宗の流域では、未だに課題

○県が区域指定を⾏うため、把握していない。

に直⾯する状況まで⾄っていないと⾒られ、必要とする要望等の意⾒は少なかった。

13

154

○県の検討中であるため、対応していない。

また、「区域指定の指針」や「事例の提供」等の要望も寄せられたが、これらは

○対象となる⼟地がない。

等

既に国から関係⾃治体に周知されているものであり、浸透しているとは⾔えない実

態が明らかになった。このほか、「区域指定を推進するための地権者へのインセンティブを創設すべき」との要望があった。

⽔害対策計画の実施状況について、策定から1年以上が経過する11流域の計画を調査した結果、フォローアップ⾃体は全流域で⾏われているものの、

定量的な指標による具体の施策の達成状況をフォローアップしている流域は約6割で、残る約4割はそもそもフォローアップ内容が⾮公表、若しくは、

実施した施策の紹介にとどまっていた【表4】。

【表4】フォローアップの状況

【表3】課題解決のために必要な取組

必要な取組(⾃治体の要望)

現⾏の取組

効果的な区域指定の指針等の提⽰/区域指定が望ましい地域の事例の提供

あり

⾃治体間や⼟地所有者との間の理解促進に向けた働きかけ、機運醸成

あり

区域指定による浸⽔被害解消効果の検証など、指定検討全般に係る⽀援

あり

区域指定を推進するための地権者へのインセンティブの創設

なし

フォローアップを実施

うち公表

うち定量的指標による把握

うち⾮公表

(n=11)

11(100.0%)

9 (81.8%)

7 (63.6%)

2 (18.2%)

86

総括調査票

3/4

③調査結果及びその分析

【図5】浸⽔被害防⽌区域指定

【図4】貯留機能保全区域指定

に向けた検討状況

に向けた検討状況

(n=45) 区域指定の

(n=24)

2.貯留機能保全区域等の指定及び⽔害対策計画の実施状況について

(1)貯留機能保全区域及び浸⽔被害防⽌区域の指定、検討状況について

調査対象の44流域のうち、区域指定の状況は、貯留機能保全区域では1流域

(2.3%)のみであり、浸⽔被害防⽌区域では指定された事例はなかった。

また、区域指定に向けた検討の状況を確認したところ、いずれも未着⼿が⼤宗

を占めていた【図4、図5】。

指定候補地の

検討中(17.8%)

区域指定の

基本⽅針の

検討中(11.1%)

(2)区域指定における課題について

指定権者の

区域指定における課題は【表2】のとおりである。河川管理者等(地⽅整備局、 検討中(4.4%)

都道府県など)は「関係⾃治体の役割分担・事務負担」や「地域住⺠の同意に向

けた理解・協⼒」を課題とする⼀⽅で、市区町村は、「地域住⺠の同意に向けた

理解・協⼒」を課題と認識するほか、「その他」として「県が区域指定を⾏うた

め、把握していない」など、本来地域の事情に精通し、区域指定に主体的な関与

が望まれる基礎⾃治体において、「積極的に関与すべき」との認識がされていな

い傾向も確認できた。

基本⽅針の

検討中(16.7%)

検討

未着⼿

指定権者の

検討中(12.5%)

検討

未着⼿

(70.8%)

(66.7%)

【表2】区域指定における課題

主な課題

河川管理者等

市区町村

①関係⾃治体の役割分担・事務負担等

18

42

②地域住⺠の同意に向けた理解・協⼒

19

102

(3)区域指定に係る課題解決に必要な取組及び⽔害対策計画の実施状況について

③指定検討に当たっての⼈員・技術⼒

15

57

課題解決のために必要な取組(要望)は【表3】のとおりである。区域指定の検

④その他

討が進む流域ほど具体的な要望・意⾒がある⼀⽅で、⼤宗の流域では、未だに課題

○県が区域指定を⾏うため、把握していない。

に直⾯する状況まで⾄っていないと⾒られ、必要とする要望等の意⾒は少なかった。

13

154

○県の検討中であるため、対応していない。

また、「区域指定の指針」や「事例の提供」等の要望も寄せられたが、これらは

○対象となる⼟地がない。

等

既に国から関係⾃治体に周知されているものであり、浸透しているとは⾔えない実

態が明らかになった。このほか、「区域指定を推進するための地権者へのインセンティブを創設すべき」との要望があった。

⽔害対策計画の実施状況について、策定から1年以上が経過する11流域の計画を調査した結果、フォローアップ⾃体は全流域で⾏われているものの、

定量的な指標による具体の施策の達成状況をフォローアップしている流域は約6割で、残る約4割はそもそもフォローアップ内容が⾮公表、若しくは、

実施した施策の紹介にとどまっていた【表4】。

【表4】フォローアップの状況

【表3】課題解決のために必要な取組

必要な取組(⾃治体の要望)

現⾏の取組

効果的な区域指定の指針等の提⽰/区域指定が望ましい地域の事例の提供

あり

⾃治体間や⼟地所有者との間の理解促進に向けた働きかけ、機運醸成

あり

区域指定による浸⽔被害解消効果の検証など、指定検討全般に係る⽀援

あり

区域指定を推進するための地権者へのインセンティブの創設

なし

フォローアップを実施

うち公表

うち定量的指標による把握

うち⾮公表

(n=11)

11(100.0%)

9 (81.8%)

7 (63.6%)

2 (18.2%)

86