よむ、つかう、まなぶ。

予算執行調査資料(総括調査票) (65 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2025/sy0706/0706b.html |

| 出典情報 | 令和7年度 予算執行調査資料(総括調査票)(6/27)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(19)⼩⻨・⼤⾖の⽣産の実態

総括調査票

府省名

農林⽔産省

調査対象予算額

組織

農林⽔産本省

⼀般会計

⾷料安定供給特別会計

会計

(農業経営安定勘定)

令和4年度(補正後)︓527,806百万円

(参考 令和7年度︓478,184百万円)

1/7

項

国産農産物⽣産基盤強化等対策費ほか

⽬

⽔⽥活⽤直接⽀払交付⾦ほか

調査主体

本省と福岡財務⽀局の共同調査

①調査事案の概要

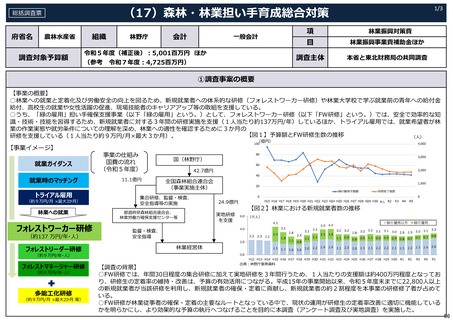

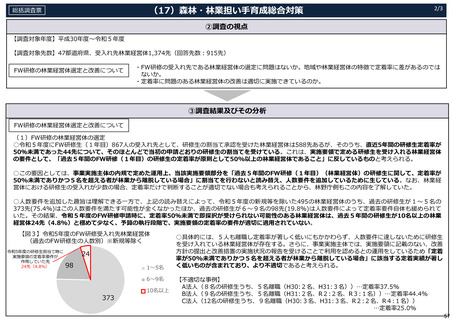

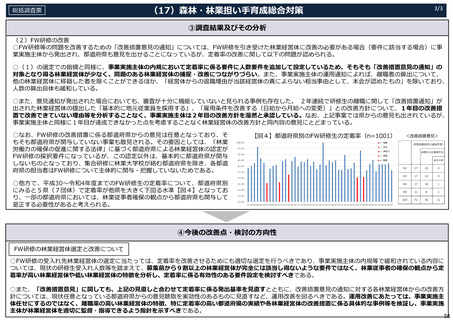

【予算の概要】

○ 農林⽔産省は、⽔⽥耕作者を対象に⻨・⼤⾖等への転作を推進するための⽔⽥活⽤の直接⽀払

交付⾦(以下「⽔活」という。)と、認定農業者を対象に⻨・⼤⾖といった作物の標準的な⽣産

費と標準的な販売価格の差額分を補填する畑作物の直接⽀払交付⾦(以下「ゲタ」という。)を

⻑年実施している。

●⽔活(戦略作物助成)

⼩⻨、⼤⾖、飼料作物

3.5万円/10a

・⽔⽥で主⾷⽤⽶以外の、⻨・⼤⾖等の転作作物を作付けした場合に交付。

令和6年度より最低限の収量基準※を設定。

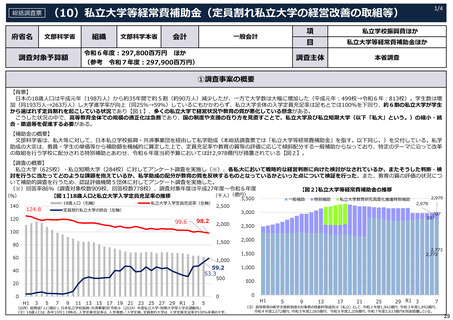

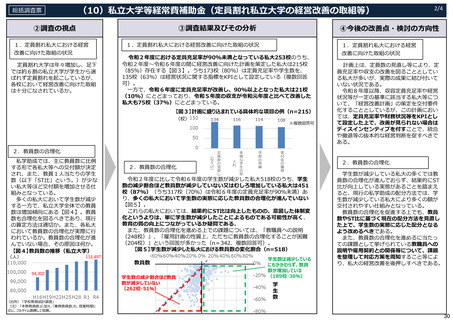

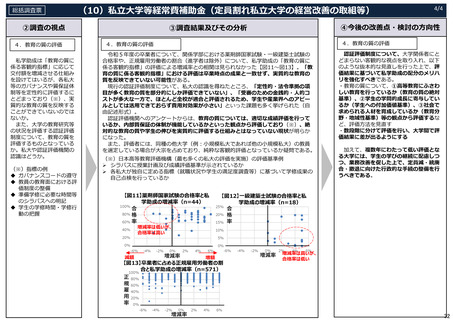

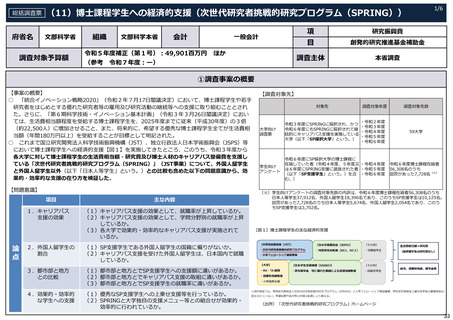

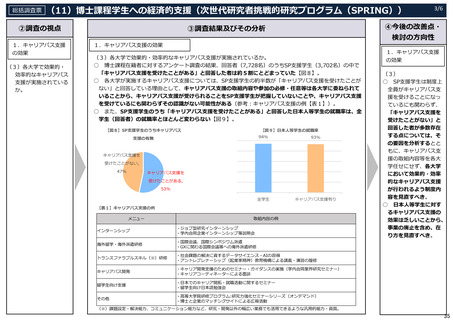

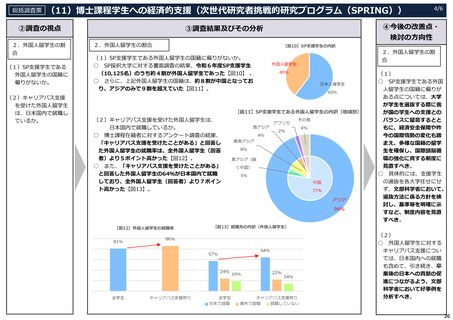

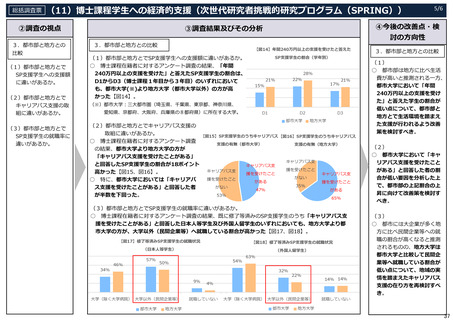

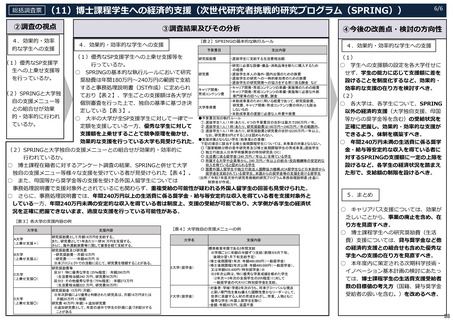

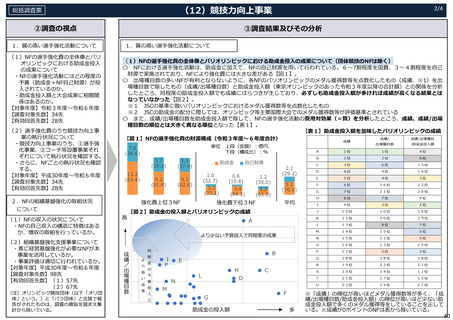

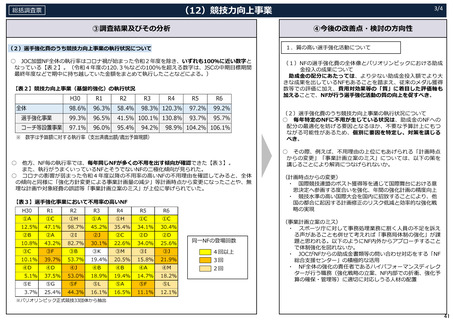

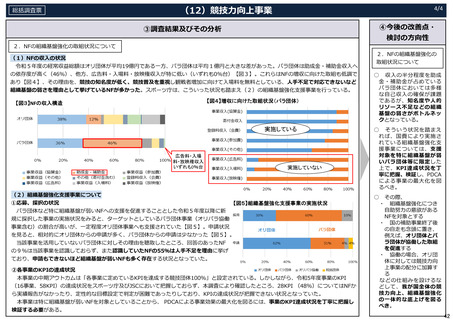

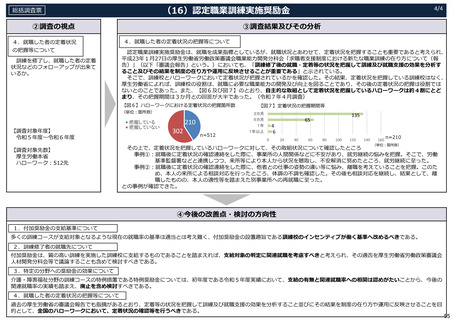

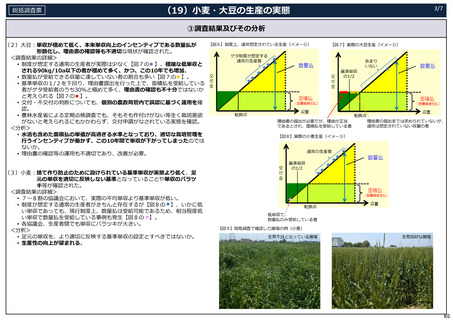

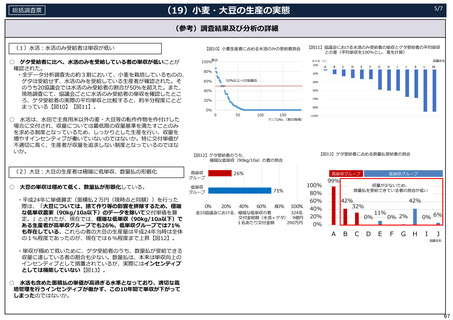

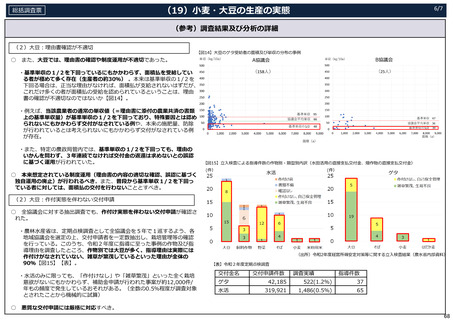

【図1】⾯積払と数量払の関係

●ゲタ

(⾯積払)

⼩⻨、⼤⾖

2.0万円/10a

(数量払)

⼩⻨

7,150〜 7,860円/60kg等

⼤⾖

8,990〜10,360円/60kg等

転換点

・数量払を基本とし、その内⾦として⾯積払を先払い。

・⾯積払は、営農継続に最低限の費⽤を⽀弁するものとも位置付けられており、捨て作りを防⽌

する観点から最低限の収量基準※が存在。数量払はいかなる収量であっても、その収量に応じ

て交付。

(※)具体的には、地域協議会ごとに定められた⼀定の単収(基準単収)の1/2を下回った場合は

理由書の提出が必要となり、災害等が理由である場合を除き、不交付。

【図2】令和6年産

⻨

⻨・⼤⾖の作付⾯積

うち、水活受給田88%

うち、水活受給田47%

⼤⾖

うち、水活受給田86%

うち、水活受給田68%

【図3】⼩⻨、⼤⾖の単収の推移の国際⽐較

⼩⻨

⼤⾖

【図4】⼩⻨、⼤⾖の都道府県別単収

【転作作物(⼩⻨・⼤⾖)の現状及び調査の背景】

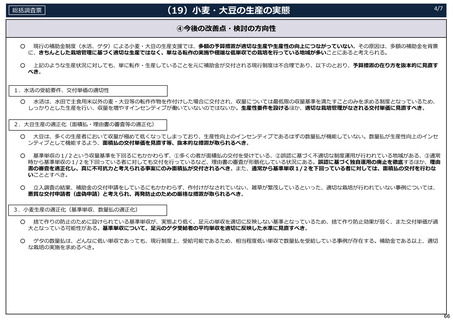

○ ⼩⻨や⼤⾖は主⾷⽤⽶からの転作⽤の作物として利⽤されており、その⽣産には、継続的に毎

年多額の予算が措置されている。(令和7年度予算 ⽔活︓2,758億円、ゲタ︓2,024億円)

○ ⼀⽅、⼩⻨・⼤⾖のいずれについても、単位⾯積当たりの収量(単収)は、諸外国と⽐べ⾼い

⽔準にあるとはいえず、多額の交付⾦が⽣産性の向上にはつながっていない【図3】。

○ しかしながら、①都道府県間で単収の差が⼤きく、⾼単収を出している都道府県も存在するこ

と、②経年で単収向上が⾒られる県も存在することから、本来的には適切な栽培管理が⾏われれ

ば、単収向上の余地は⼗分存在するものと考えられる【図4】【図5】。

○ 農業⼈⼝減少が⾒込まれる中で、持続的な⾷料供給を⾏っていくためには、単収向上が不可⽋

である。各地域における⽣産の実態を把握し、関連する補助⾦をより⽣産性向上に効果的な仕組

みとすることを⽬的に本調査を実施した。

【図5】⼩⻨の平年単収の推移

63

総括調査票

府省名

農林⽔産省

調査対象予算額

組織

農林⽔産本省

⼀般会計

⾷料安定供給特別会計

会計

(農業経営安定勘定)

令和4年度(補正後)︓527,806百万円

(参考 令和7年度︓478,184百万円)

1/7

項

国産農産物⽣産基盤強化等対策費ほか

⽬

⽔⽥活⽤直接⽀払交付⾦ほか

調査主体

本省と福岡財務⽀局の共同調査

①調査事案の概要

【予算の概要】

○ 農林⽔産省は、⽔⽥耕作者を対象に⻨・⼤⾖等への転作を推進するための⽔⽥活⽤の直接⽀払

交付⾦(以下「⽔活」という。)と、認定農業者を対象に⻨・⼤⾖といった作物の標準的な⽣産

費と標準的な販売価格の差額分を補填する畑作物の直接⽀払交付⾦(以下「ゲタ」という。)を

⻑年実施している。

●⽔活(戦略作物助成)

⼩⻨、⼤⾖、飼料作物

3.5万円/10a

・⽔⽥で主⾷⽤⽶以外の、⻨・⼤⾖等の転作作物を作付けした場合に交付。

令和6年度より最低限の収量基準※を設定。

【図1】⾯積払と数量払の関係

●ゲタ

(⾯積払)

⼩⻨、⼤⾖

2.0万円/10a

(数量払)

⼩⻨

7,150〜 7,860円/60kg等

⼤⾖

8,990〜10,360円/60kg等

転換点

・数量払を基本とし、その内⾦として⾯積払を先払い。

・⾯積払は、営農継続に最低限の費⽤を⽀弁するものとも位置付けられており、捨て作りを防⽌

する観点から最低限の収量基準※が存在。数量払はいかなる収量であっても、その収量に応じ

て交付。

(※)具体的には、地域協議会ごとに定められた⼀定の単収(基準単収)の1/2を下回った場合は

理由書の提出が必要となり、災害等が理由である場合を除き、不交付。

【図2】令和6年産

⻨

⻨・⼤⾖の作付⾯積

うち、水活受給田88%

うち、水活受給田47%

⼤⾖

うち、水活受給田86%

うち、水活受給田68%

【図3】⼩⻨、⼤⾖の単収の推移の国際⽐較

⼩⻨

⼤⾖

【図4】⼩⻨、⼤⾖の都道府県別単収

【転作作物(⼩⻨・⼤⾖)の現状及び調査の背景】

○ ⼩⻨や⼤⾖は主⾷⽤⽶からの転作⽤の作物として利⽤されており、その⽣産には、継続的に毎

年多額の予算が措置されている。(令和7年度予算 ⽔活︓2,758億円、ゲタ︓2,024億円)

○ ⼀⽅、⼩⻨・⼤⾖のいずれについても、単位⾯積当たりの収量(単収)は、諸外国と⽐べ⾼い

⽔準にあるとはいえず、多額の交付⾦が⽣産性の向上にはつながっていない【図3】。

○ しかしながら、①都道府県間で単収の差が⼤きく、⾼単収を出している都道府県も存在するこ

と、②経年で単収向上が⾒られる県も存在することから、本来的には適切な栽培管理が⾏われれ

ば、単収向上の余地は⼗分存在するものと考えられる【図4】【図5】。

○ 農業⼈⼝減少が⾒込まれる中で、持続的な⾷料供給を⾏っていくためには、単収向上が不可⽋

である。各地域における⽣産の実態を把握し、関連する補助⾦をより⽣産性向上に効果的な仕組

みとすることを⽬的に本調査を実施した。

【図5】⼩⻨の平年単収の推移

63