よむ、つかう、まなぶ。

予算執行調査資料(総括調査票) (57 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2025/sy0706/0706b.html |

| 出典情報 | 令和7年度 予算執行調査資料(総括調査票)(6/27)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

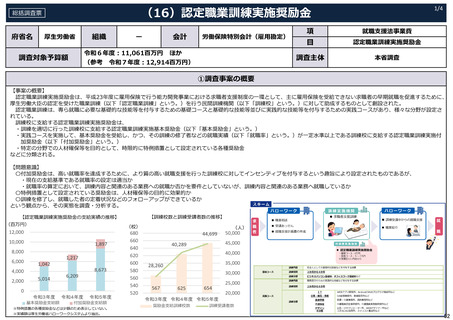

(16)認定職業訓練実施奨励⾦

総括調査票

②調査の視点

4/4

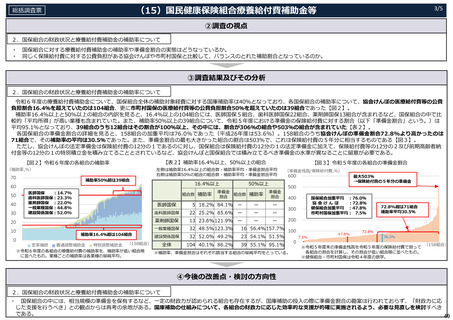

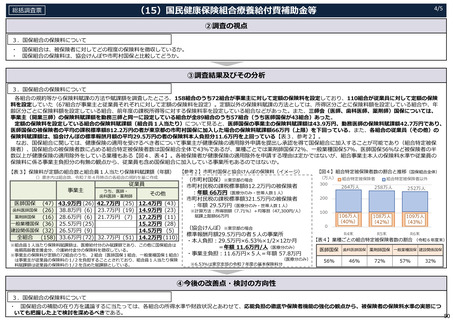

③調査結果及びその分析

4.就職した者の定着状況

4.就職した者の定着状況の把握等について

の把握等について

認定職業訓練実施奨励⾦は、就職を成果指標としているが、就職状況とあわせて、定着状況を把握することも重要であると考えられ、

平成23年1⽉27⽇の厚⽣労働省労働政策審議会職業能⼒開発分科会「求職者⽀援制度における新たな職業訓練の在り⽅について(報

告)」(以下「審議会報告」という。)においても、「訓練修了後の就職・定着等の状況を把握して訓練及び就職⽀援の効果を分析す

ること及びその結果を制度の在り⽅や運⽤に反映させることが重要である」と⽰されている。

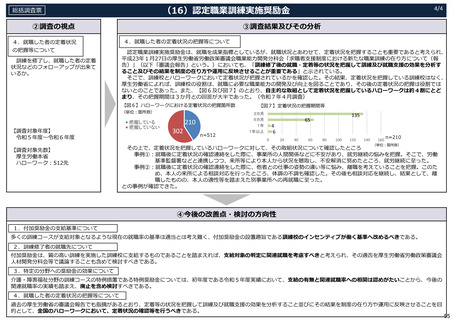

そこで、訓練校とハローワークにおいて定着状況が把握されているかを確認した。その結果、定着状況を把握している訓練校はなく、

厚⽣労働省によれば、訓練校の役割は、就職に必要な職業能⼒の開発及び向上を図ることであり、その後の定着状況の把握は役割では

ないとのことであった。また、【図6及び図7】のとおり、⾃主的な取組として定着状況を把握しているハローワークは約4割にとど

まり、その把握期間は3か⽉との回答が⼤半であった。(令和7年4⽉調査)

訓練を修了し、就職した者の定着

状況などのフォローアップが出来て

いるか。

【図6】ハローワークにおける定着状況の把握箇所数

(単位︓箇所数)

【調査対象年度】

令和5年度〜令和6年度

【調査対象先数】

厚⽣労働本省

ハローワーク︓512先

把握している

把握していない

210

302

n=512

【図7】定着状況の把握期間等

3カ月

6カ月

1年

1年以上

135

65

4

6

0

20

40

60

80

100

120

140

160

n=210

(単位︓箇所数)

その上で、定着状況を把握しているハローワークに対して、その取組状況について確認したところ

事例①︓就職後に定着状況の確認連絡をした際に、事業所の⼈間関係などに不安があり、就労継続の悩みを把握。そこで、労働

基準監督署などと連携しつつ、来所等により本⼈から状況を聴取し、不安解消に努めたところ、就労継続に⾄った。

事例②︓就職後に定着状況の確認連絡をした際に、他者との仕事の姿勢の違い等に悩み、離職を考えていることを把握。このた

め、本⼈の来所による相談対応を⾏ったところ、体調の不調も確認した。その後も相談対応を継続し、結果として、離

職したものの、本⼈の適性等を踏まえた別事業所への再就職に⾄った。

との事例が確認できた。

④今後の改善点・検討の⽅向性

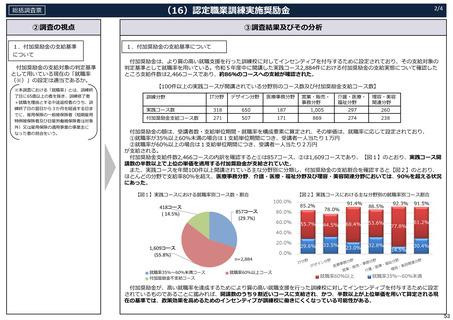

1.付加奨励⾦の⽀給基準について

多くの訓練コースが⽀給対象となるような現在の就職率の基準は適当とは考え難く、付加奨励⾦の設置趣旨である訓練校のインセンティブが働く基準へ改めるべきである。

2.訓練修了者の就職先について

付加奨励⾦は、質の⾼い訓練を実施した訓練校に⽀給するものであることを踏まえれば、⽀給対象の判定に関連就職を考慮すべきと考えられ、その適否を厚⽣労働省労働政策審議会

⼈材開発分科会等で議論することも含めて検討すべきである。

3.特定の分野への奨励⾦の効果について

介護・障害福祉分野の訓練コースの特例措置である特例奨励⾦については、初年度である令和5年度実績において、⽀給の有無と関連就職率への相関は認めがたいことから、今後の

関連就職率の実績も踏まえ、廃⽌を含め検討すべきである。

4.就職した者の定着状況の把握等について

過去の厚⽣労働省の審議会報告でも指摘があるとおり、定着等の状況を把握して訓練及び就職⽀援の効果を分析すること並びにその結果を制度の在り⽅や運⽤に反映させることを⽬

的として、全国のハローワークにおいて、定着状況の確認等を⾏うべきである。

55

総括調査票

②調査の視点

4/4

③調査結果及びその分析

4.就職した者の定着状況

4.就職した者の定着状況の把握等について

の把握等について

認定職業訓練実施奨励⾦は、就職を成果指標としているが、就職状況とあわせて、定着状況を把握することも重要であると考えられ、

平成23年1⽉27⽇の厚⽣労働省労働政策審議会職業能⼒開発分科会「求職者⽀援制度における新たな職業訓練の在り⽅について(報

告)」(以下「審議会報告」という。)においても、「訓練修了後の就職・定着等の状況を把握して訓練及び就職⽀援の効果を分析す

ること及びその結果を制度の在り⽅や運⽤に反映させることが重要である」と⽰されている。

そこで、訓練校とハローワークにおいて定着状況が把握されているかを確認した。その結果、定着状況を把握している訓練校はなく、

厚⽣労働省によれば、訓練校の役割は、就職に必要な職業能⼒の開発及び向上を図ることであり、その後の定着状況の把握は役割では

ないとのことであった。また、【図6及び図7】のとおり、⾃主的な取組として定着状況を把握しているハローワークは約4割にとど

まり、その把握期間は3か⽉との回答が⼤半であった。(令和7年4⽉調査)

訓練を修了し、就職した者の定着

状況などのフォローアップが出来て

いるか。

【図6】ハローワークにおける定着状況の把握箇所数

(単位︓箇所数)

【調査対象年度】

令和5年度〜令和6年度

【調査対象先数】

厚⽣労働本省

ハローワーク︓512先

把握している

把握していない

210

302

n=512

【図7】定着状況の把握期間等

3カ月

6カ月

1年

1年以上

135

65

4

6

0

20

40

60

80

100

120

140

160

n=210

(単位︓箇所数)

その上で、定着状況を把握しているハローワークに対して、その取組状況について確認したところ

事例①︓就職後に定着状況の確認連絡をした際に、事業所の⼈間関係などに不安があり、就労継続の悩みを把握。そこで、労働

基準監督署などと連携しつつ、来所等により本⼈から状況を聴取し、不安解消に努めたところ、就労継続に⾄った。

事例②︓就職後に定着状況の確認連絡をした際に、他者との仕事の姿勢の違い等に悩み、離職を考えていることを把握。このた

め、本⼈の来所による相談対応を⾏ったところ、体調の不調も確認した。その後も相談対応を継続し、結果として、離

職したものの、本⼈の適性等を踏まえた別事業所への再就職に⾄った。

との事例が確認できた。

④今後の改善点・検討の⽅向性

1.付加奨励⾦の⽀給基準について

多くの訓練コースが⽀給対象となるような現在の就職率の基準は適当とは考え難く、付加奨励⾦の設置趣旨である訓練校のインセンティブが働く基準へ改めるべきである。

2.訓練修了者の就職先について

付加奨励⾦は、質の⾼い訓練を実施した訓練校に⽀給するものであることを踏まえれば、⽀給対象の判定に関連就職を考慮すべきと考えられ、その適否を厚⽣労働省労働政策審議会

⼈材開発分科会等で議論することも含めて検討すべきである。

3.特定の分野への奨励⾦の効果について

介護・障害福祉分野の訓練コースの特例措置である特例奨励⾦については、初年度である令和5年度実績において、⽀給の有無と関連就職率への相関は認めがたいことから、今後の

関連就職率の実績も踏まえ、廃⽌を含め検討すべきである。

4.就職した者の定着状況の把握等について

過去の厚⽣労働省の審議会報告でも指摘があるとおり、定着等の状況を把握して訓練及び就職⽀援の効果を分析すること並びにその結果を制度の在り⽅や運⽤に反映させることを⽬

的として、全国のハローワークにおいて、定着状況の確認等を⾏うべきである。

55