よむ、つかう、まなぶ。

予算執行調査資料(総括調査票) (69 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2025/sy0706/0706b.html |

| 出典情報 | 令和7年度 予算執行調査資料(総括調査票)(6/27)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

総括調査票

(19)⼩⻨・⼤⾖の⽣産の実態

5/7

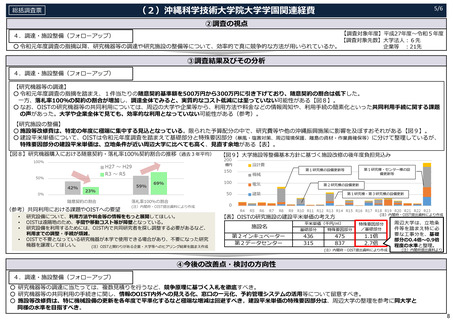

(参考)調査結果及び分析の詳細

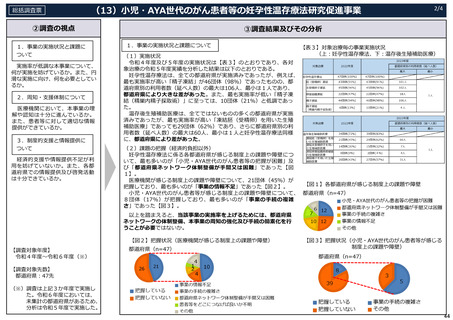

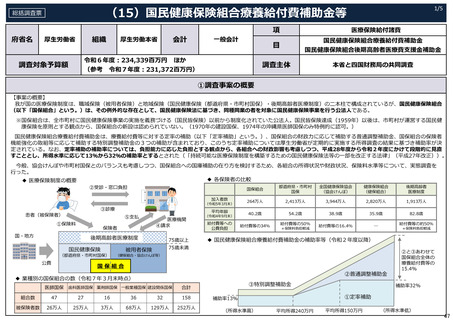

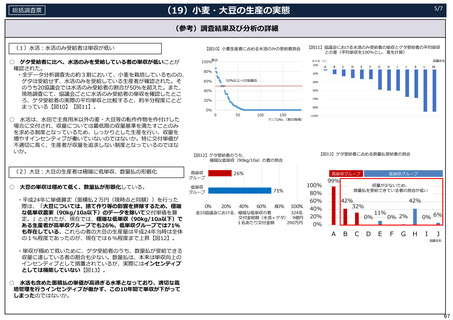

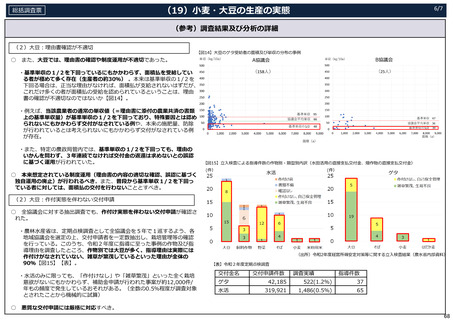

(1)⽔活︓⽔活のみ受給者は単収が低い

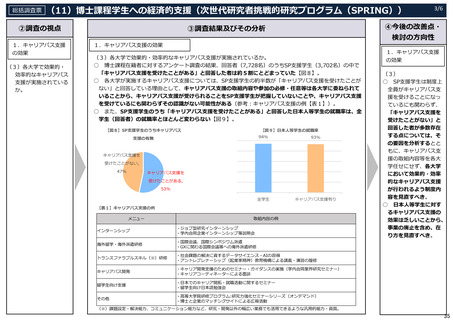

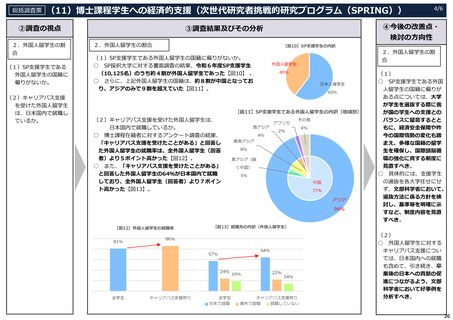

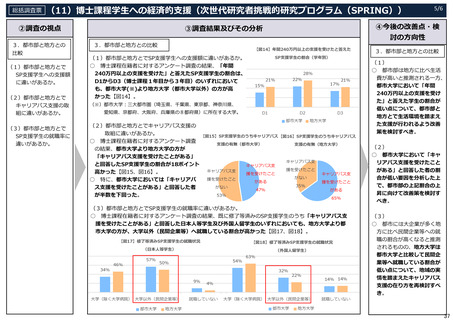

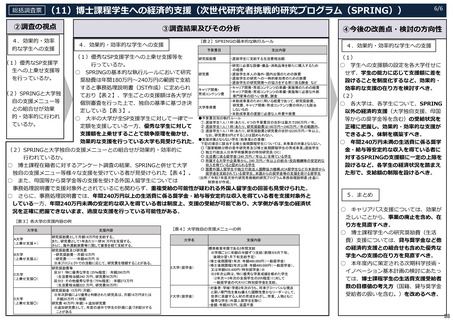

○ ゲタ受給者に⽐べ、⽔活のみを受給している者の単収が低いことが

確認された。

・全データ分析調査先の約3割において、⼩⻨を栽培しているものの、

ゲタは受給せず、⽔活のみを受給している⽣産者が確認された。そ

のうち20協議会では⽔活のみ受給者の割合が50%を超えた。また、

現地調査にて、協議会ごとに⽔活のみ受給者の単収を確認したとこ

ろ、ゲタ受給者の実際の平均単収と⽐較すると、約半分程度にとど

まっている【図10】【図11】。

○ ⽔活は、⽔⽥で主⾷⽤⽶以外の⻨・⼤⾖等の転作作物を作付けした

場合に交付され、収量については最低限の収量基準を満たすことのみ

を求める制度となっているため、しっかりとした⽣産を⾏い、収量を

増やすインセンティブが働いていないのではないか。特に交付単価が

不適切に⾼く、⽣産者が収量を追求しない制度となっているのではな

いか。

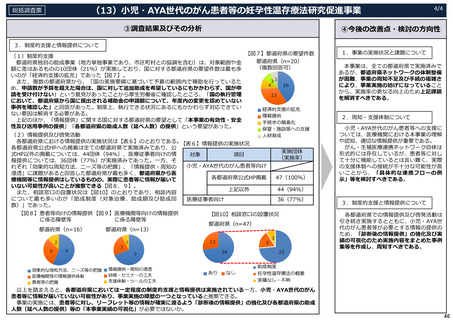

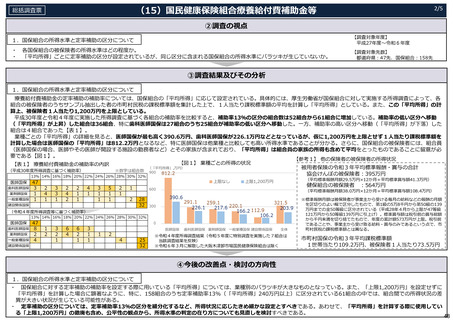

(2)⼤⾖︓⼤⾖の⽣産者は極端に低単収、数量払の形骸化

○

⼤⾖の単収は極めて低く、数量払が形骸化している。

・平成24年に単価算定(⾯積払2万円(現時点と同額))を⾏った

際は、「⼤⾖については、捨て作り等の影響を排除するため、極端

な低単収農家(90kg/10a以下)のデータを除いて交付単価を算

定。」とされたが、現在では、極端な低単収(90kg/10a以下)で

ある⽣産者が⾼単収グループでも26%、低単収グループでは71%

も存在している。これらの者の⼤⾖の⽣産量は平成24年当時は全体

の1%程度であったのが、現在では6%程度まで上昇【図12】。

【図10】⼩⻨⽣産者に占める⽔活のみの受給者割合

割合

100%

【図11】協議会における⽔活のみ受給者の単収とゲタ受給者の平均単収

との差(平均単収を100%とし、差を計算)

10%

80%

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

‐10%

50%以上→20協議会

60%

‐30%

40%

‐50%

20%

‐70%

0%

‐90%

0

50

100

150

サンプルNo.(割合降順)

【図12】ゲタ受給者のうち、

極端な低単収(90kg/10a)の者の割合

‐110%

【図13】ゲタ受給者に占める数量払受給者の割合

⾼単収

グループ

100%

80%

60%

40%

全10協議会における、極端な低単収の者

324名

20%

交付⾦総額(⽔活+ゲタ) 9億円

1名あたり交付⾦額

290万円

0%

低単収

グループ

協議会名

単収差(%)

⾼単収グループ

99%

低単収グループ

収量が少ないため、

数量払を受給できている者の割合が低い

42%

32%

42%

0%

A

B

C

D

11%

E

0% 6%

0% 2%

F

G

H

I

J

協議会名

・単収が極めて低いために、ゲタ受給者のうち、数量払が受給できる

収量に達している者の割合も少ない。数量払は、本来は単収向上の

インセンティブとして措置されているが、実際にはインセンティブ

としては機能していない【図13】。

○ ⽔活も含めた⾯積払の単価が⾼過ぎる⽔準となっており、適切な栽

培管理を⾏うインセンティブが働かず、この10年間で単収が下がって

しまったのではないか。

67

(19)⼩⻨・⼤⾖の⽣産の実態

5/7

(参考)調査結果及び分析の詳細

(1)⽔活︓⽔活のみ受給者は単収が低い

○ ゲタ受給者に⽐べ、⽔活のみを受給している者の単収が低いことが

確認された。

・全データ分析調査先の約3割において、⼩⻨を栽培しているものの、

ゲタは受給せず、⽔活のみを受給している⽣産者が確認された。そ

のうち20協議会では⽔活のみ受給者の割合が50%を超えた。また、

現地調査にて、協議会ごとに⽔活のみ受給者の単収を確認したとこ

ろ、ゲタ受給者の実際の平均単収と⽐較すると、約半分程度にとど

まっている【図10】【図11】。

○ ⽔活は、⽔⽥で主⾷⽤⽶以外の⻨・⼤⾖等の転作作物を作付けした

場合に交付され、収量については最低限の収量基準を満たすことのみ

を求める制度となっているため、しっかりとした⽣産を⾏い、収量を

増やすインセンティブが働いていないのではないか。特に交付単価が

不適切に⾼く、⽣産者が収量を追求しない制度となっているのではな

いか。

(2)⼤⾖︓⼤⾖の⽣産者は極端に低単収、数量払の形骸化

○

⼤⾖の単収は極めて低く、数量払が形骸化している。

・平成24年に単価算定(⾯積払2万円(現時点と同額))を⾏った

際は、「⼤⾖については、捨て作り等の影響を排除するため、極端

な低単収農家(90kg/10a以下)のデータを除いて交付単価を算

定。」とされたが、現在では、極端な低単収(90kg/10a以下)で

ある⽣産者が⾼単収グループでも26%、低単収グループでは71%

も存在している。これらの者の⼤⾖の⽣産量は平成24年当時は全体

の1%程度であったのが、現在では6%程度まで上昇【図12】。

【図10】⼩⻨⽣産者に占める⽔活のみの受給者割合

割合

100%

【図11】協議会における⽔活のみ受給者の単収とゲタ受給者の平均単収

との差(平均単収を100%とし、差を計算)

10%

80%

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

‐10%

50%以上→20協議会

60%

‐30%

40%

‐50%

20%

‐70%

0%

‐90%

0

50

100

150

サンプルNo.(割合降順)

【図12】ゲタ受給者のうち、

極端な低単収(90kg/10a)の者の割合

‐110%

【図13】ゲタ受給者に占める数量払受給者の割合

⾼単収

グループ

100%

80%

60%

40%

全10協議会における、極端な低単収の者

324名

20%

交付⾦総額(⽔活+ゲタ) 9億円

1名あたり交付⾦額

290万円

0%

低単収

グループ

協議会名

単収差(%)

⾼単収グループ

99%

低単収グループ

収量が少ないため、

数量払を受給できている者の割合が低い

42%

32%

42%

0%

A

B

C

D

11%

E

0% 6%

0% 2%

F

G

H

I

J

協議会名

・単収が極めて低いために、ゲタ受給者のうち、数量払が受給できる

収量に達している者の割合も少ない。数量払は、本来は単収向上の

インセンティブとして措置されているが、実際にはインセンティブ

としては機能していない【図13】。

○ ⽔活も含めた⾯積払の単価が⾼過ぎる⽔準となっており、適切な栽

培管理を⾏うインセンティブが働かず、この10年間で単収が下がって

しまったのではないか。

67