よむ、つかう、まなぶ。

予算執行調査資料(総括調査票) (89 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2025/sy0706/0706b.html |

| 出典情報 | 令和7年度 予算執行調査資料(総括調査票)(6/27)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

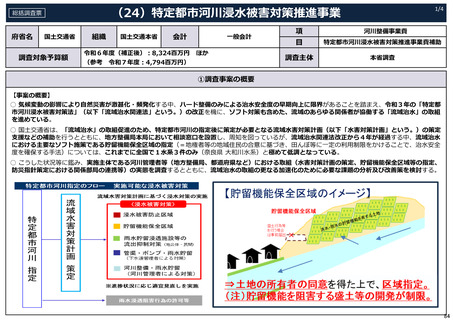

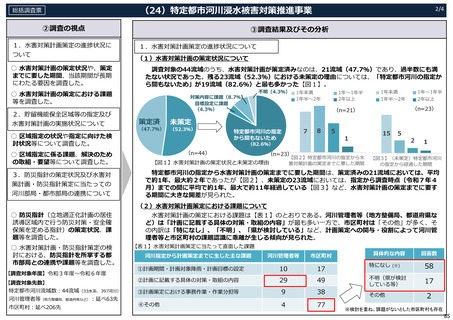

(24)特定都市河川浸⽔被害対策推進事業

総括調査票

4/4

③調査結果及びその分析

④今後の改善点・検討の⽅向性

3.防災指針の策定状況及び⽔害対策計画・防災指針策定に当たっての河川部局・都市部局の連

携について

1.⽔害対策計画策定の進捗状況について

2.貯留機能保全区域等の指定及び⽔害対策計

(1)防災指針の策定状況、策定に⾄らない理由について

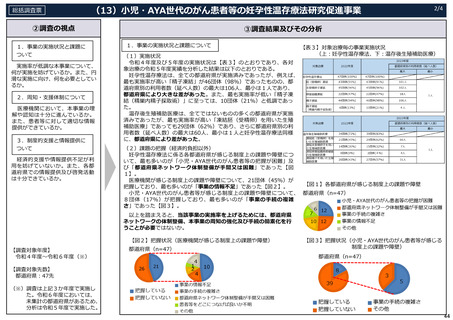

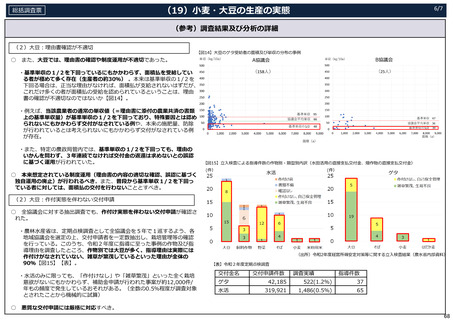

防災指針の策定状況及び策定に⾄らない理由は、【図6】及び【表5】のとおりである。

未策定のうち、具体的な策定の⾒込みが⽴てられない理由として、主に予算や⼈員体制等の

問題が挙げられた。

画の実施状況について

【図6】防災指針の策定状況

【表5】防災指針の策定に⾄らない理由

作成不可(都市計画区域無し)

主な理由

(6.2%)

①⽴地適正化計画を策定中

未策定

(⾒込み無し)

(27.4%)

市区町村

策定済

(40.4%)

未策定

(⾒込みあり)

(26.0%)

②⽴地適正化計画を⾒直し中

③⽴地適正化計画作成の必要性を感じていない

④予算や⼈員が⼗分ではない

⑤その他

n=146

○⽴地適正化計画の策定/⾒直し予定(検討中)

○⽴地適正化計画によらずまちづくりを⾏うため 等

防災指針の策定状況

具体的な⾒

込みがある

具体的な⾒

込みがない

24

9

9

14

21

9

0

1

3

0

9

13

22

7

15

(※)防災指針は、居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市の防災に関する機能を確保するため

の指針であり、当該指針に基づく具体的な取組と合わせて⽴地適正化計画に定めるもの。

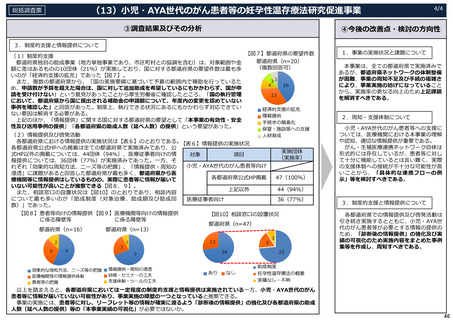

(2)河川部局と都市部局の連携について

⾃治体において、⽔害対策計画及び防災指針(⽴地適正化計画)を策定するに当たり、河川

部局と都市部局の間で実効性のある連携調整が図られていたのは約7割であった【図7】。

連携調整が図られていないと回答のあった約3割は、各関係部局の検討段階における、いわゆ

る「縦割り⾏政」による対応等が要因と考えられ、いずれも国⼟交通省所管部局にもかかわらず、

実効性のある連携が図られていない実態が散⾒された。

【図7】河川部局と都市部局との連携

河川部局 n=95 /都市部局 n=71

河川部局から⾒た都市部局との連携

連携を図っている

66.3%

図っていない

33.7%

都市部局から⾒た河川部局との連携

連携を図っている

69.0%

図っていない

31.0%

(参考)⽴地適正化計画における居住誘導区域と浸⽔想定区域の関係について

上記の⽴地適正化計画策定済みの市区町村におけるまちづくりにおいて、浸⽔想定区域を

居住誘導区域に含めている割合は、以下のとおりである。

1000年に1度の想定最⼤規模(L2)︓ 91.5%

(n=59)

100年に1度の計画規模(L1)

︓ 71.2%

○⽔害対策計画は、特定都市河川の指定後に速やか

に策定する必要があるが、現状では過半数にも⾄ら

ず、さらに区域指定は極めて低調で⼤宗が検討すら

未着⼿であることは極めて問題であり、特に河川管

理者等(地⽅整備局、都道府県など)は、その責務

を⼗分に認識すべきである。

○具体的には、⽔害対策計画の策定や区域指定等に

係る地権者等の合意形成等において、河川管理者等

が地域の事情に精通する基礎⾃治体の積極的な関与

を強く促すなど、流域のあらゆる構成員が⼗分に役

割を果たせるような「実効性のある態勢」を構築す

る必要がある。

○事業全体の進捗については、特定都市河川の指定

時に計画策定に係る⼯程やスケジュール等を公表す

ることにより、⽐較可能な形で「⾒える化」すると

ともに、定量的な指標を⽤いたフォローアップ等も

⾏うべきである。

○ あわせて、⽔害対策計画策定に係る課題解決のた

めの⽀援メニュー等が浸透していない実態を踏まえ、

地⽅整備局本局だけでなく、より地域に近い河川事

務所にも相談できる体制を構築し、早急に⽀援メ

ニュー等の再周知や改善を図るべきである。

3.防災指針の策定状況及び⽔害対策計画・防

災指針策定に当たっての河川部局・都市部局の

連携について

○ 防災・減災の取組⽅針等の検討では、河川部局の

ほか、都市部局等の参画による実効性のある連携が

確実に図られるよう、国⼟交通省担当部局連名によ

る事務連絡等により周知すべきである。

87

総括調査票

4/4

③調査結果及びその分析

④今後の改善点・検討の⽅向性

3.防災指針の策定状況及び⽔害対策計画・防災指針策定に当たっての河川部局・都市部局の連

携について

1.⽔害対策計画策定の進捗状況について

2.貯留機能保全区域等の指定及び⽔害対策計

(1)防災指針の策定状況、策定に⾄らない理由について

防災指針の策定状況及び策定に⾄らない理由は、【図6】及び【表5】のとおりである。

未策定のうち、具体的な策定の⾒込みが⽴てられない理由として、主に予算や⼈員体制等の

問題が挙げられた。

画の実施状況について

【図6】防災指針の策定状況

【表5】防災指針の策定に⾄らない理由

作成不可(都市計画区域無し)

主な理由

(6.2%)

①⽴地適正化計画を策定中

未策定

(⾒込み無し)

(27.4%)

市区町村

策定済

(40.4%)

未策定

(⾒込みあり)

(26.0%)

②⽴地適正化計画を⾒直し中

③⽴地適正化計画作成の必要性を感じていない

④予算や⼈員が⼗分ではない

⑤その他

n=146

○⽴地適正化計画の策定/⾒直し予定(検討中)

○⽴地適正化計画によらずまちづくりを⾏うため 等

防災指針の策定状況

具体的な⾒

込みがある

具体的な⾒

込みがない

24

9

9

14

21

9

0

1

3

0

9

13

22

7

15

(※)防災指針は、居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市の防災に関する機能を確保するため

の指針であり、当該指針に基づく具体的な取組と合わせて⽴地適正化計画に定めるもの。

(2)河川部局と都市部局の連携について

⾃治体において、⽔害対策計画及び防災指針(⽴地適正化計画)を策定するに当たり、河川

部局と都市部局の間で実効性のある連携調整が図られていたのは約7割であった【図7】。

連携調整が図られていないと回答のあった約3割は、各関係部局の検討段階における、いわゆ

る「縦割り⾏政」による対応等が要因と考えられ、いずれも国⼟交通省所管部局にもかかわらず、

実効性のある連携が図られていない実態が散⾒された。

【図7】河川部局と都市部局との連携

河川部局 n=95 /都市部局 n=71

河川部局から⾒た都市部局との連携

連携を図っている

66.3%

図っていない

33.7%

都市部局から⾒た河川部局との連携

連携を図っている

69.0%

図っていない

31.0%

(参考)⽴地適正化計画における居住誘導区域と浸⽔想定区域の関係について

上記の⽴地適正化計画策定済みの市区町村におけるまちづくりにおいて、浸⽔想定区域を

居住誘導区域に含めている割合は、以下のとおりである。

1000年に1度の想定最⼤規模(L2)︓ 91.5%

(n=59)

100年に1度の計画規模(L1)

︓ 71.2%

○⽔害対策計画は、特定都市河川の指定後に速やか

に策定する必要があるが、現状では過半数にも⾄ら

ず、さらに区域指定は極めて低調で⼤宗が検討すら

未着⼿であることは極めて問題であり、特に河川管

理者等(地⽅整備局、都道府県など)は、その責務

を⼗分に認識すべきである。

○具体的には、⽔害対策計画の策定や区域指定等に

係る地権者等の合意形成等において、河川管理者等

が地域の事情に精通する基礎⾃治体の積極的な関与

を強く促すなど、流域のあらゆる構成員が⼗分に役

割を果たせるような「実効性のある態勢」を構築す

る必要がある。

○事業全体の進捗については、特定都市河川の指定

時に計画策定に係る⼯程やスケジュール等を公表す

ることにより、⽐較可能な形で「⾒える化」すると

ともに、定量的な指標を⽤いたフォローアップ等も

⾏うべきである。

○ あわせて、⽔害対策計画策定に係る課題解決のた

めの⽀援メニュー等が浸透していない実態を踏まえ、

地⽅整備局本局だけでなく、より地域に近い河川事

務所にも相談できる体制を構築し、早急に⽀援メ

ニュー等の再周知や改善を図るべきである。

3.防災指針の策定状況及び⽔害対策計画・防

災指針策定に当たっての河川部局・都市部局の

連携について

○ 防災・減災の取組⽅針等の検討では、河川部局の

ほか、都市部局等の参画による実効性のある連携が

確実に図られるよう、国⼟交通省担当部局連名によ

る事務連絡等により周知すべきである。

87