よむ、つかう、まなぶ。

予算執行調査資料(総括調査票) (46 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2025/sy0706/0706b.html |

| 出典情報 | 令和7年度 予算執行調査資料(総括調査票)(6/27)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

総括調査票

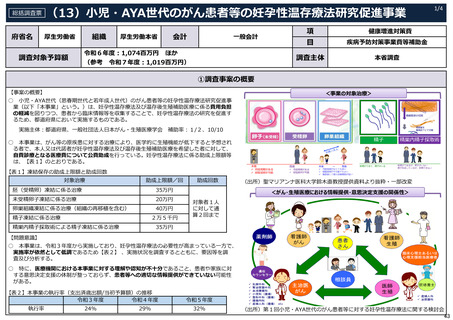

(13)⼩児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業

②調査の視点

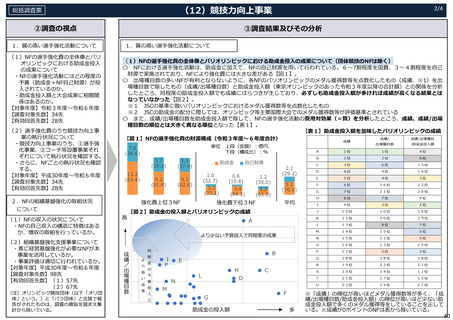

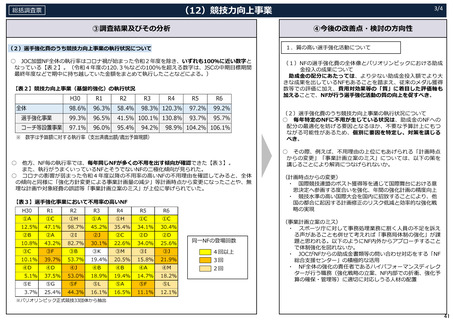

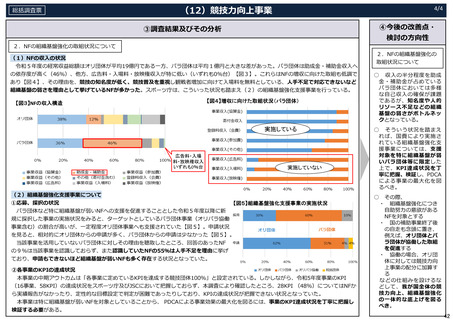

③調査結果及びその分析

1.事業の実施状況と課題に

1.事業の実施状況と課題について

ついて

(1)実施状況

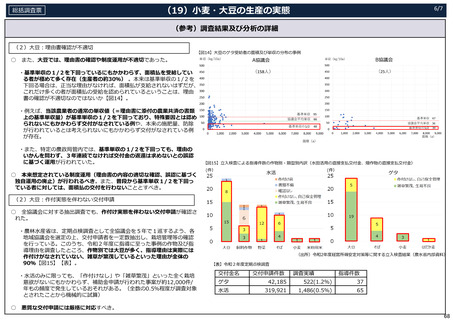

令和4年度及び5年度の実施状況は【表3】のとおりであり、各対

象治療の令和5年度実績を分析した結果は以下のとおりである。

妊孕性温存療法は、全ての都道府県が実施済みであったが、例えば、

最も実施率が⾼い「精⼦凍結」が46団体(98%)であったものの、都

道府県別の利⽤者数(延べ⼈数)の最⼤は106⼈、最⼩は1⼈であり、

都道府県により⼤きな差があった。また、最も実施率が低い「精⼦凍

結(精巣内精⼦採取術)」に⾄っては、10団体(21%)と低調であっ

た。

温存後⽣殖補助医療は、全てではないものの多くの都道府県が実施

済みであったが、最も実施率が⾼い「凍結胚(受精卵)を⽤いた⽣殖

補助医療」であっても29団体(62%)であり、さらに都道府県別の利

⽤者数(延べ⼈数)の最⼤は60⼈、最⼩は1⼈と妊孕性温存療法同様

に、都道府県により差があった。

実施率が低調な本事業について、

何が実施を妨げているか。また、円

滑な実施に向け、何を必要としてい

るか。

2.周知・⽀援体制について

医療機関において、本事業の理

解や認知は⼗分に進んでいるか。

また、患者等に対して適切な情報

提供ができているか。

3.制度的⽀援と情報提供に

ついて

経済的⽀援や情報提供不⾜が利

⽤を妨げていないか。また、各都

道府県での情報提供及び啓発活動

は⼗分できているか。

2/4

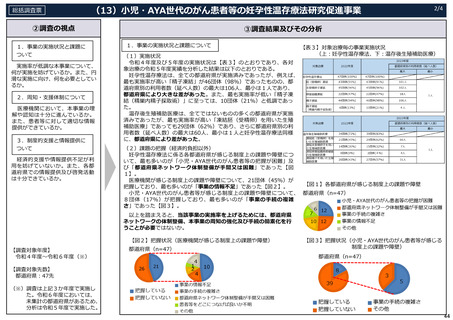

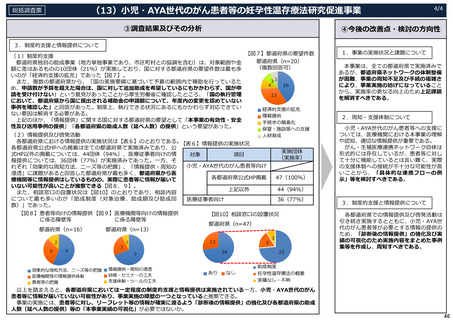

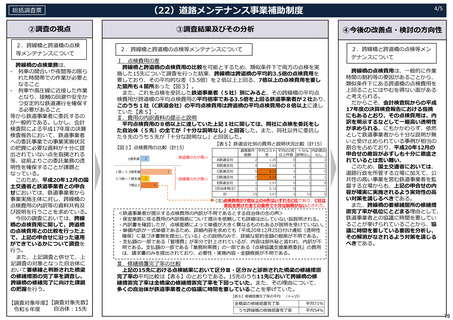

【表3】対象治療毎の事業実施状況

(上︓妊孕性温存療法、下︓温存後⽣殖補助医療)

(2)課題の把握(経済的負担以外)

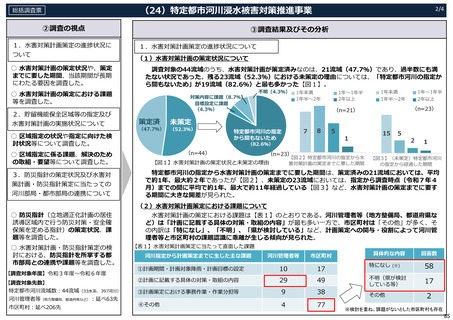

妊孕性温存療法に係る各都道府県が感じる制度上の課題や障壁につ

いて、最も多いのが「⼩児・AYA世代のがん患者等の把握が困難」及

び「都道府県ネットワーク体制整備が⼿間⼜は困難」であった【図

1】。

医療機関が感じる制度上の課題や障壁について、21団体(45%)が

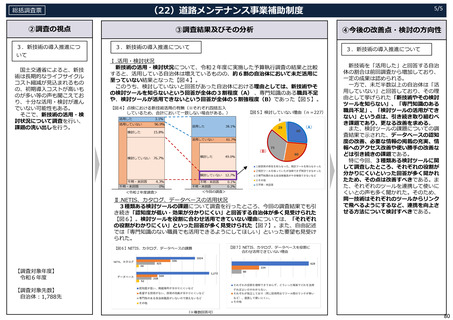

【図1】各都道府県が感じる制度上の課題や障壁

把握しており、最も多いのが「事業の情報不⾜」であった【図2】。

⼩児・AYA世代のがん患者等が感じる制度上の課題や障壁について、 都道府県(n=47)

8団体(17%)が把握しており、最も多いのが「事業の⼿続の複雑

さ」であった【図3】。

以上を踏まえると、当該事業の実施率を上げるためには、都道府県

ネットワークの体制整備、本事業の周知の強化及び⼿続の簡素化を⾏

うことが必要ではないか。

【図2】把握状況(医療機関が感じる制度上の課題や障壁)

【調査対象年度】

令和4年度〜令和6年度(※)

都道府県(n=47)

【図3】把握状況(⼩児・AYA世代のがん患者等が感じる

制度上の課題や障壁)

都道府県(n=47)

【調査対象先数】

都道府県︓47先

(※)調査は上記3か年度で実施し

た。令和6年度においては、

未集計の都道府県があるため、

分析は令和5年度で実施した。

44

(13)⼩児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業

②調査の視点

③調査結果及びその分析

1.事業の実施状況と課題に

1.事業の実施状況と課題について

ついて

(1)実施状況

令和4年度及び5年度の実施状況は【表3】のとおりであり、各対

象治療の令和5年度実績を分析した結果は以下のとおりである。

妊孕性温存療法は、全ての都道府県が実施済みであったが、例えば、

最も実施率が⾼い「精⼦凍結」が46団体(98%)であったものの、都

道府県別の利⽤者数(延べ⼈数)の最⼤は106⼈、最⼩は1⼈であり、

都道府県により⼤きな差があった。また、最も実施率が低い「精⼦凍

結(精巣内精⼦採取術)」に⾄っては、10団体(21%)と低調であっ

た。

温存後⽣殖補助医療は、全てではないものの多くの都道府県が実施

済みであったが、最も実施率が⾼い「凍結胚(受精卵)を⽤いた⽣殖

補助医療」であっても29団体(62%)であり、さらに都道府県別の利

⽤者数(延べ⼈数)の最⼤は60⼈、最⼩は1⼈と妊孕性温存療法同様

に、都道府県により差があった。

実施率が低調な本事業について、

何が実施を妨げているか。また、円

滑な実施に向け、何を必要としてい

るか。

2.周知・⽀援体制について

医療機関において、本事業の理

解や認知は⼗分に進んでいるか。

また、患者等に対して適切な情報

提供ができているか。

3.制度的⽀援と情報提供に

ついて

経済的⽀援や情報提供不⾜が利

⽤を妨げていないか。また、各都

道府県での情報提供及び啓発活動

は⼗分できているか。

2/4

【表3】対象治療毎の事業実施状況

(上︓妊孕性温存療法、下︓温存後⽣殖補助医療)

(2)課題の把握(経済的負担以外)

妊孕性温存療法に係る各都道府県が感じる制度上の課題や障壁につ

いて、最も多いのが「⼩児・AYA世代のがん患者等の把握が困難」及

び「都道府県ネットワーク体制整備が⼿間⼜は困難」であった【図

1】。

医療機関が感じる制度上の課題や障壁について、21団体(45%)が

【図1】各都道府県が感じる制度上の課題や障壁

把握しており、最も多いのが「事業の情報不⾜」であった【図2】。

⼩児・AYA世代のがん患者等が感じる制度上の課題や障壁について、 都道府県(n=47)

8団体(17%)が把握しており、最も多いのが「事業の⼿続の複雑

さ」であった【図3】。

以上を踏まえると、当該事業の実施率を上げるためには、都道府県

ネットワークの体制整備、本事業の周知の強化及び⼿続の簡素化を⾏

うことが必要ではないか。

【図2】把握状況(医療機関が感じる制度上の課題や障壁)

【調査対象年度】

令和4年度〜令和6年度(※)

都道府県(n=47)

【図3】把握状況(⼩児・AYA世代のがん患者等が感じる

制度上の課題や障壁)

都道府県(n=47)

【調査対象先数】

都道府県︓47先

(※)調査は上記3か年度で実施し

た。令和6年度においては、

未集計の都道府県があるため、

分析は令和5年度で実施した。

44