よむ、つかう、まなぶ。

予算執行調査資料(総括調査票) (66 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2025/sy0706/0706b.html |

| 出典情報 | 令和7年度 予算執行調査資料(総括調査票)(6/27)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

総括調査票

(19)⼩⻨・⼤⾖の⽣産の実態

2/7

②調査の視点

【調査対象年度】令和4年度

【調査対象先数】令和4年度にゲタまたは⽔活の交付を⾏った地域再⽣協議会等 約1,500のうち

<⼩⻨>

データ分析調査 地域再⽣協議会200先(うち⾼単収協議会50先、低単収協議会150先) ⽔活やゲタを受給している⼩⻨⽣産者 6,281名

現地調査

地域再⽣協議会45先、都道府県20先

<⼤⾖>

データ分析調査 地域再⽣協議会10先(うち⾼単収協議会3先、低単収協議会7先)

⽔活やゲタを受給している⼤⾖⽣産者 785名

※データ分析調査は、単収順に協議会を並べ、地域の偏りがないよう考慮した上で、単収上位・下位から順に、⼀定の受給⼈数が存在する協議会を機械的に抽出。

※現地調査も同様に単収順に協議会を並べ、地域の偏りがないよう考慮した上で、単収上位・下位から順に、⼀定の受給⼈数が存在する協議会を機械的に抽出。

また、⽔活のみの受給者が多い等⼀定の特徴がある協議会についても調査。

1.⻨・⼤⾖の栽培管理、制度運⽤の実態

・⽔活受給者について、栽培管理は適切に⾏われているか。

・ゲタは適切に運⽤されているか。単収、理由書の確認、基準単収の設定等は適切か。

2.定期点検調査の実態

定期点検調査において、どういった事案が確認されているか。

③調査結果及びその分析

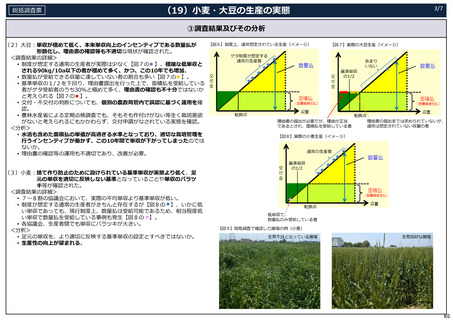

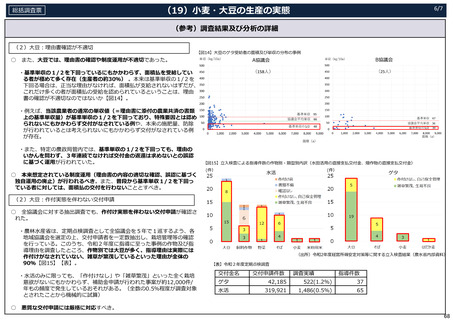

○ 本調査は、⽔⽥における主要な転作作物として互いに関連する2つの作⽬(⼩⻨、⼤⾖)について、 2つの補助⾦(⽔活とゲタ)に着⽬し、⽣産の状況と補助⾦の交付の関係等

を調査。その結果、多額の補助⾦が必ずしも⽣産性の向上につながっていないほか、そもそも極めて収量の低い⽣産を⾏っているにもかかわらず補助がなされている場合もあるこ

とが判明した。財政負担に⽐して、⽣産性や⾷料⾃給率の向上に対する⼗分な効果は認めがたいことが明らかとなった。

【調査結果と分析】

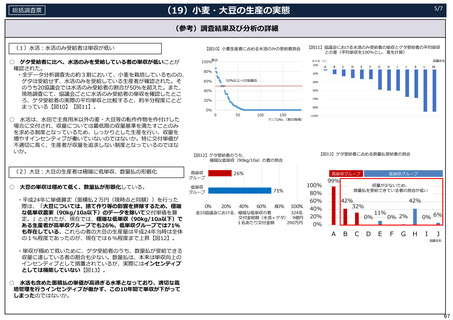

(1)⽔活︓ゲタ受給者に⽐べ、⽔活のみを受給している者の単収が低いことが確認された。

<調査結果の詳細>

・⽔活のみを受給している者が全調査先のうち3割に存在し、⽔活のみを受給している者の単収は、ゲタ受給者の単収と⽐べ、半分程度にとどまっている。

<分析>

・⽔⽥で主⾷⽤⽶以外の⻨・⼤⾖等の転作作物を作付けした場合に交付され、収量については最低限の収量基準を満たすことのみを求める制度となっているため、

しっかりとした⽣産を⾏い、収量を増やすインセンティブが働いていないのではないか。

64

(19)⼩⻨・⼤⾖の⽣産の実態

2/7

②調査の視点

【調査対象年度】令和4年度

【調査対象先数】令和4年度にゲタまたは⽔活の交付を⾏った地域再⽣協議会等 約1,500のうち

<⼩⻨>

データ分析調査 地域再⽣協議会200先(うち⾼単収協議会50先、低単収協議会150先) ⽔活やゲタを受給している⼩⻨⽣産者 6,281名

現地調査

地域再⽣協議会45先、都道府県20先

<⼤⾖>

データ分析調査 地域再⽣協議会10先(うち⾼単収協議会3先、低単収協議会7先)

⽔活やゲタを受給している⼤⾖⽣産者 785名

※データ分析調査は、単収順に協議会を並べ、地域の偏りがないよう考慮した上で、単収上位・下位から順に、⼀定の受給⼈数が存在する協議会を機械的に抽出。

※現地調査も同様に単収順に協議会を並べ、地域の偏りがないよう考慮した上で、単収上位・下位から順に、⼀定の受給⼈数が存在する協議会を機械的に抽出。

また、⽔活のみの受給者が多い等⼀定の特徴がある協議会についても調査。

1.⻨・⼤⾖の栽培管理、制度運⽤の実態

・⽔活受給者について、栽培管理は適切に⾏われているか。

・ゲタは適切に運⽤されているか。単収、理由書の確認、基準単収の設定等は適切か。

2.定期点検調査の実態

定期点検調査において、どういった事案が確認されているか。

③調査結果及びその分析

○ 本調査は、⽔⽥における主要な転作作物として互いに関連する2つの作⽬(⼩⻨、⼤⾖)について、 2つの補助⾦(⽔活とゲタ)に着⽬し、⽣産の状況と補助⾦の交付の関係等

を調査。その結果、多額の補助⾦が必ずしも⽣産性の向上につながっていないほか、そもそも極めて収量の低い⽣産を⾏っているにもかかわらず補助がなされている場合もあるこ

とが判明した。財政負担に⽐して、⽣産性や⾷料⾃給率の向上に対する⼗分な効果は認めがたいことが明らかとなった。

【調査結果と分析】

(1)⽔活︓ゲタ受給者に⽐べ、⽔活のみを受給している者の単収が低いことが確認された。

<調査結果の詳細>

・⽔活のみを受給している者が全調査先のうち3割に存在し、⽔活のみを受給している者の単収は、ゲタ受給者の単収と⽐べ、半分程度にとどまっている。

<分析>

・⽔⽥で主⾷⽤⽶以外の⻨・⼤⾖等の転作作物を作付けした場合に交付され、収量については最低限の収量基準を満たすことのみを求める制度となっているため、

しっかりとした⽣産を⾏い、収量を増やすインセンティブが働いていないのではないか。

64