参考資料7 令和6年度障害者虐待事案の未然防止のための調査研究一式 (149 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

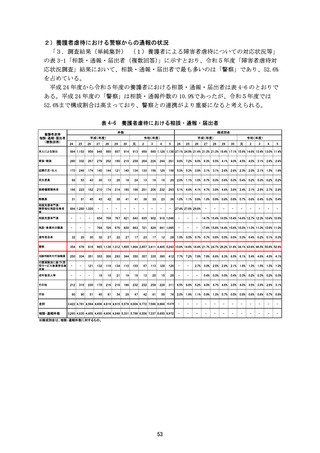

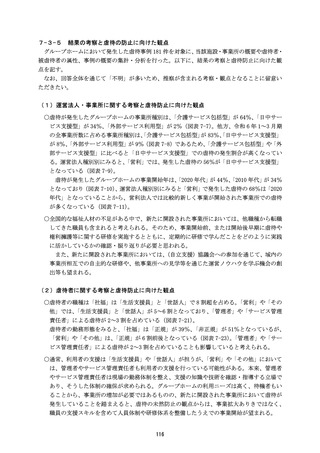

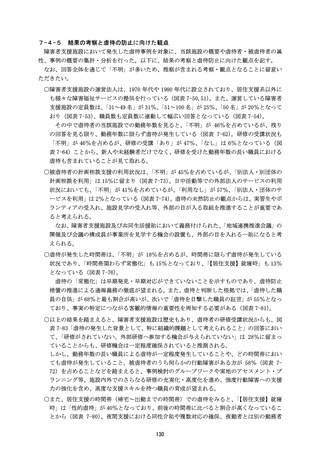

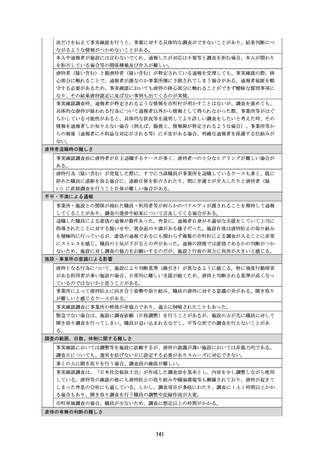

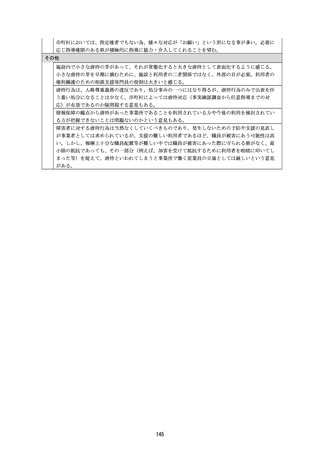

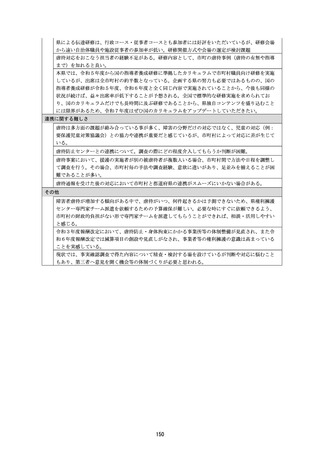

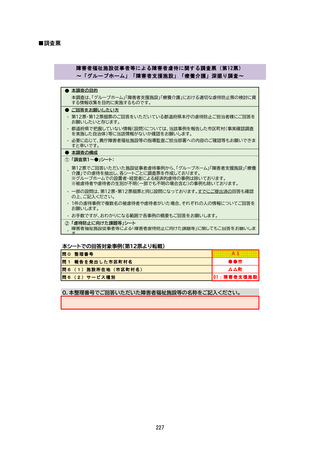

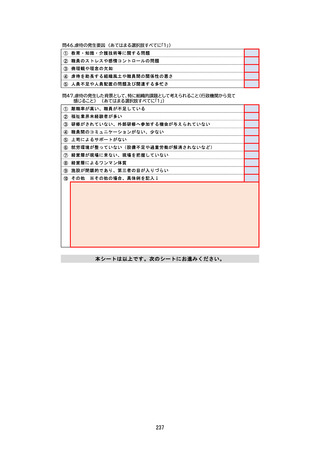

応じ指導権限のある県が積極的に指導に協力・介入してくれることを望む。

その他

施設内で小さな虐待の芽があって、それが常態化すると大きな虐待として表面化するように感じる。

小さな虐待の芽を早期に摘むために、施設と利用者の二者関係ではなく、外部の目が必要。利用者の

権利擁護のための相談支援専門員の役割は大きいと感じる。

虐待行為は、人格尊重義務の違反であり、処分事由の一つにはなり得るが、虐待行為のみで公表を伴

う重い処分になることは少なく、市町村によっては虐待対応(事実確認調査から任意指導までの対

応)が有効であるのか疑問視する意見もある。

情報保障の観点から虐待があった事業所であることを利用されている方や今後の利用を検討されてい

る方が把握できないことは問題ないのかという意見もある。

障害者に対する虐待行為は当然なくしていくべきものであり、発生しないための予防や支援の見直し

が事業者としては求められているが、支援の難しい利用者であるほど、職員が被害にあう可能性は高

い。しかし、報酬上十分な職員配置等が難しい中では職員が被害にあった際に守られる術がなく、最

小限の抵抗であっても、その一部分(例えば、加害を受けて抵抗するために利用者を咄嗟に叩いてし

まった等)を捉えて、虐待といわれてしまうと事業所で働く従業員の立場としては厳しいという意見

がある。

145