資料 持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ) (56 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20250423zaiseia.html |

| 出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/23)《財務省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

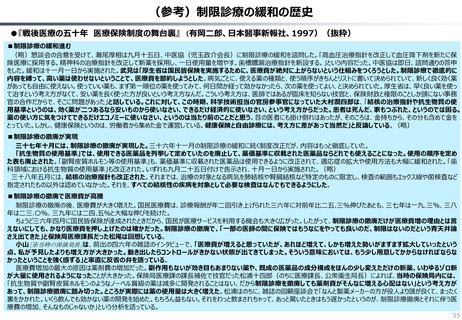

●『戦後医療の五十年 医療保険制度の舞台裏』 (有岡二郎、日本醫事新報社、1997)(抜粋)

■制限診療の緩和進む

(略)懇談会の合意を受けて、灘尾厚相は九月十五日、中医協(児玉政介会長)に制限診療の緩和を諮問した。「高血圧治療指針を改正して血圧降下剤を新たに保

険医療に採用する。精神科の治療指針を改正して新薬を採用し、一日使用量を増やす。歯槽膿漏治療指針を新設する。」という内容だった。中医協は即日、諮問通りの答申

をした。緩和は十一月一日から実施された。武見は「厚生省は国民皆保険を実施するために、医療費が絶対に上がらないという仕組みをつくろうとした。制限診療で徹底的に

内容を縛って、高い薬は使わせないということで、医療費を節約しようとした。病気ごとに、使える薬の種類と、使う順序がきちんとリストに書いて決められていて、新しく良く効く薬

があっても自由に使えない。使っていい薬も、まず第一順位の薬を使ってみて、何日間か経って効かなかったら、次の薬を使ってよい、と決められていた。厚生省は、早く良い薬を使っ

て治すという考え方がなくて、安い薬を長く使った方が良いという考え方なんだ。こういう考え方は、医師ではあるが臨床を知らない技官と、保険財政と権限のことしか頭にない事務

官の合作だからで、そこに問題があった」と話している。これに対して、この時期、科学技術担当の官房参事官になっていた大村潤四郎は、「結核の治療指針や抗生物質の使

用基準というのは、効く薬が二つあるなら安いものから使いなさい、できるだけ経済的に使いなさい、という考え方からだった。患者は死んだ、家もつぶれた、というのでは困る。

薬の使い方に気をつけてできるだけエコノミーに使いなさい、というのは当たり前のことだと思う。昔の医者にも掛け倒れはあったが、そのころは、金持ちから、その分も含めて金を

とっていた。しかし、健康保険というのは、労働者から集めた金で運営している。健康保険と自由診療には、考え方に差があって当然だ」と反論している。(略)

■制限診療の撤廃が実現

三十七年十月には、制限診療の撤廃が実現した。三十六年十一月の制限診療の緩和に続く制度改正だが、内容はもっと徹底していた。

「抗生物質の使用基準」では、使用できる医薬品を列挙して定めていたのを廃止して、薬価基準に収載された医薬品ならどれでも使えることになった。使用の順序を定め

た表も廃止された。「副腎皮質ホルモン等の使用基準」も、薬価基準に収載された医薬品は使用できるように改正されて、適応症の拡大や使用方法も大幅に緩和された。「歯

科領域における抗生物質の使用基準」も改正された。いずれも九月二十五日付けで告示され、十月一日から実施された。(略)

三十八年五月には、結核の治療指針も改正された。それまでは、治療の対象となる病気を肺結核や腎臓結核など特定のものに限定し、検査の範囲もエックス線や菌検査など

指定されたもの以外は認めていなかった。それを、すべての結核性の疾病を対象として必要な検査はなんでもできるようにした。

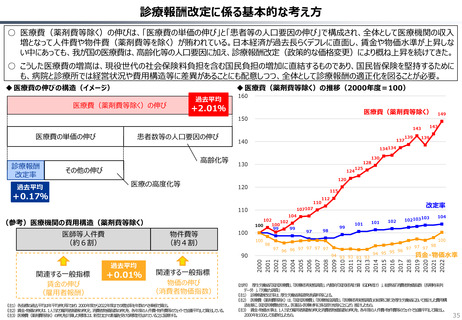

■制限診療の撤廃で医療費が高騰

制限診療の撤廃の後、医療費が大きく増えた。国民医療費は、診療報酬が年二回引き上げられた三六年に対前年比二五.三%伸びたあとも、三七年は一九.三%、三八

年は二三.〇%、三九年には二四.五%と大幅な伸びを続けた。

ちょうど三六年四月に国民皆保険が達成されたときだから、国民が医療サービスを利用する機会も大きく広がった。したがって、制限診療の撤廃だけが医療費増の理由とは言

えないにしても、かなり医療費を押し上げたのは確かだった。制限診療の撤廃で、「一部の医師の間に保険ではもうなにをやっても良いのだ、制限はないのだという青天井論

さえ出てきた」と保険局医療課長だった松尾は回想している。

小山[※当時の保険局長]は、前出の四六年の雑誌のインタビューで、「医療費が増えると思っていたが、あれほど増えて、しかも増えた勢いがますます拡大していったという

点、私が予見したよりも増え方が大きかった。動き出したらコントロールがきかない状態が出てきてしまった。そういう意味においては、もう少し用意してかからなければならな

かったということを強く感ずる」と率直に反省の弁を語っている。

医療費増加の最大の原因は薬剤費の増加だった。副作用もないが効き目もあまりない薬や、既成の医薬品の成分構成をほんの少し変えただけの新薬、いわゆるゾロ新

が大量に使用されるようになったことが大きかった。保険局医療課の課長補佐で技官だった松浦十四郎(のちに医療課長、公衆衛生局長)によれば、当時の保険局内には、

「抗生物質や副腎皮質ホルモンのようなノーベル賞級の薬は滅多に開発されることはない、だから制限診療を撤廃しても薬剤費がそんなに増える心配はない」という考え方が

あって、制限診療撤廃に踏み切った。ところが実際には薬の使用量は大きく増えた。松浦はのちに、雑誌の回顧座談会で「なんと製薬メーカーの方が役人より頭が良くて、まったく

裏をかかれた。いくら飲んでも効かない薬の開発を始めた。もちろん益もない。それをわっと飲まされちゃって、あっと驚いたときはもう遅かったというのが、制限診療撤廃とそれに伴う医

療費の増加、そんなものじゃないか」という分析を語っている。

55