資料 持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ) (119 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20250423zaiseia.html |

| 出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/23)《財務省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

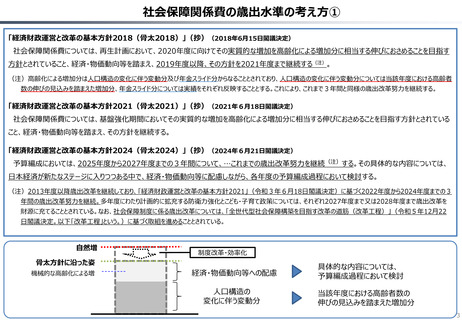

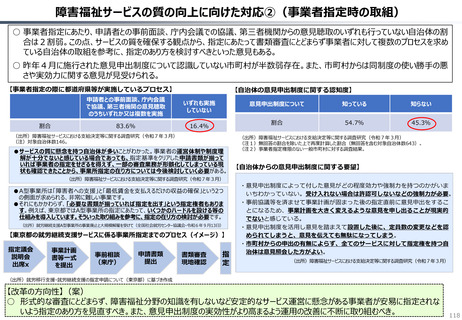

○ 事業者指定にあたり、申請者との事前面談、庁内会議での協議、第三者機関からの意見聴取のいずれも行っていない自治体の割

合は2割弱。この点、サービスの質を確保する観点から、指定にあたって書類審査にとどまらず事業者に対して複数のプロセスを求め

ている自治体の取組を参考に、指定のあり方を検討すべきといった意見もある。

○ 昨年4月に施行された意見申出制度について認識していない市町村が半数弱存在。また、市町村からは同制度の使い勝手の悪

さや実効力に関する意見が見受けられる。

【事業者指定の際に都道府県等が実施しているプロセス】

割合

【自治体の意見申出制度に関する認知度】

申請者との事前面談、庁内会議

で協議、第三者機関の意見聴取

のうちいずれか又は複数を実施

いずれも実施

していない

83.6%

16.4%

(出所)障害福祉サービスにおける支給決定等に関する調査研究(令和7年3月)

(注)対象自治体数146。

意見申出制度について

知っている

知らない

割合

54.7%

45.3%

(出所)障害福祉サービスにおける支給決定等に関する調査研究(令和7年3月)

(注1)無回答の割合を除いた上で再度計算した割合(無回答を含む対象自治体数643)。

(注2)事業者指定権限のない一般市町村に対する調査結果。

●サービスの質に懸念を持つ自治体が多いことがわかった。事業者の運営体制や制度理

解が十分でないと感じている場合であっても、指定基準をクリアした申請書類が揃って

いれば事業者の指定をせざるを得えず、一部の審査業務が形骸化してしまっている現 【自治体からの意見申出制度に関する要望】

状も確認できたことから、事業所指定の在り方については今後検討していく必要がある。

(出所)障害福祉サービスにおける支給決定等に関する調査研究(令和7年3月)

●A型事業所は「障害者への支援」と「最低賃金を支払えるだけの収益の確保」という2つ

の側面が求められる、非常に難しい事業です。

●それにもかかわらず、「必要な書類が揃っていれば指定を出す」という指定権者もありま

す。例えば、東京都ではA型事業所の指定にあたって、いくつかのハードルを設ける等の

仕組みを導入しています。そういった取り組みを参考に、指定の在リ方の検討が必要です。

(出所)就労継続支援A型事業所の事業廃止と大規模解雇を受けて(全国社会就労センター協議会・令和6年9月13日)

【東京都の就労継続支援サービスに係る事業所指定までのプロセス(イメージ)】

指定議会

説明会

出席x

事業計画

書等一式

を提出

事前相談

(来庁)

申請書類

提出

書類審査

現地確認

指

定

・意見申出制度によって付した意見がどの程度効力や強制力を持つのかがいま

いちわかっていない。受け入れない場合は許認可しないなどの強制力が必要。

・事前協議等を済ませて事業計画が固まった後の指定直前に意見申出をするこ

とになるため、事業計画を大きく変えるような意見を申し出ることが現実的

でないと感じている。

・意見申出制度を活用し意見を踏まえて設置した後に、定員数の変更などを認

められてしまうと、意見を伝えても無駄になってしまう。

・市町村からの申出の有無によらず、全てのサービスに対して指定権を持つ自

治体は意見照会した方がよい。

(出所)障害福祉サービスにおける支給決定等に関する調査研究(令和7年3月)

(出所)就労移行支援・就労継続支援の指定申請について(東京都)に基づき作成

【改革の方向性】(案)

○ 形式的な審査にとどまらず、障害福祉分野の知識を有しないなど安定的なサービス運営に懸念がある事業者が安易に指定されな

いよう指定のあり方を見直すべき。また、意見申出制度の実効性がより高まるよう運用の改善に不断に取り組むべき。

118