資料 持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ) (19 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20250423zaiseia.html |

| 出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/23)《財務省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

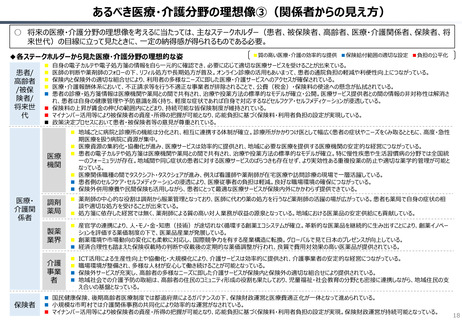

○ 将来の医療・介護分野の理想像を考えるに当たっては、主なステークホルダー(患者、被保険者、高齢者、医療・介護関係者、保険者、将

来世代)の目線に立って見たときに、一定の納得感が得られるものである必要。

◆各ステークホルダーから見た医療・介護分野の理想的な姿

患者/

高齢者

/被保

険者/

将来世

代

医療・

介護関

係者

保険者

■質の高い医療・介護の効率的な提供 ■保険給付範囲の適切な設定 ■負担の公平化

自身の電子カルテや電子処方箋の情報を自ら一元的に確認でき、必要に応じて適切な医療サービスを受けることが出来ている。

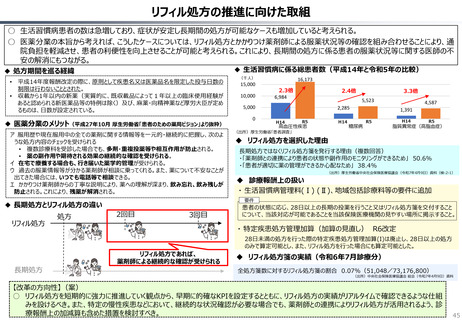

医師の判断や薬剤師のフォローの下、リフィル処方や長期処方が普及。オンライン診療の活用もあいまって、患者の通院負担の軽減や利便性向上につながっている。

保険内と保険外の適切な組合せにより、利用者の多様なニーズに即した医療・介護サービスへのアクセスが確保されている。

医療・介護報酬体系において、不正請求等を行う不適正な事業者が排除されることで、公費(税金)・保険料の使途への懸念が払拭されている。

患者の診療・処方箋情報は医療機関や薬局との間で共有され、治療や投薬方法の標準的なモデルが確立・公開。医療サービス提供者との間の情報の非対称性は解消さ

れ、患者は自身の健康管理や予防意識を高く持ち、軽度な症状であれば自身で対応するなどセルフケア・セルフメディケーションが浸透している。

保険料の上昇が賃金の伸びの範囲内にとどまり、持続可能な皆保険制度が維持されている。

マイナンバー活用等により被保険者の資産・所得の把握が可能となり、応能負担に基づく保険料・利用者負担の設定が実現している。

政策決定プロセスにおいて患者・被保険者等の意見が尊重されている。

医療

機関

地域ごとに病院と診療所の機能は分化され、相互に連携する体制が確立。診療所がかかりつけ医として幅広く患者の症状やニーズをくみ取るとともに、高度・急性

期医療を扱う病院に資源が集中。

医療資源の集約化・協働化が進み、医療サービスは効率的に提供され、地域に必要な医療を提供する医療機関の安定的な経営につながっている。

患者の電子カルテや処方箋は医療機関や薬局との間で共有され、治療や投薬方法の標準的なモデルが確立。特に慢性疾患や生活習慣病の分野では全国統

一のフォーミュラリが存在。地域間や同じ症状の患者に対する医療サービスのばらつきも存在せず、より実効性ある重複投薬の防止や適切な薬学的管理が可能と

なっている。

医療関係職種の間でタスクシフト・タスクシェアが進み、例えば看護師や薬剤師が在宅医療や訪問診療の現場で一層活躍している。

患者側のセルフケア・セルフメディケーションの浸透により、医療従事者の負担は軽減。良好な職場環境の確保につながっている。

保険外併用療養や民間保険も活用しながら、患者にとって最適な医療サービスが保険内外にかかわらず提供できている。

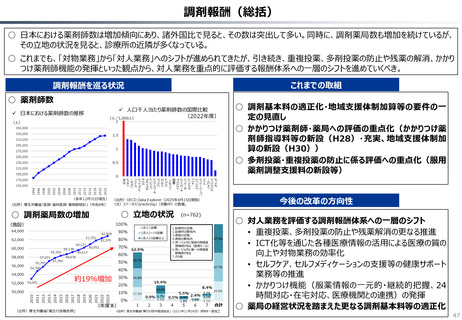

調剤

薬局

薬剤師の中心的な役割は調剤から服薬管理となっており、医師に代わり薬の処方を行うなど薬剤師の活躍の場が広がっている。患者も薬局で自身の症状の相

談や適切な処方を受けることが出来ている。

処方箋に依存した経営では無く、薬剤師による質の高い対人業務が収益の源泉となっている。地域における医薬品の安定供給にも貢献している。

製薬

業界

産官学の連携により、人・モノ・金・知恵(技術)が途切れなく循環する創薬エコシステムが確立。革新的な医薬品を継続的に生み出すことにより、創薬イノベー

ションを評価する薬価制度の下で、医薬品産業が発展している。

創薬環境や市場動向の変化にも柔軟に対応し、国際競争力を有する産業構造に転換。グローバルで見て日本のプレゼンスが向上している。

経済合理性も踏まえた保険収載時の判断や収載後の定期的な薬価調整が行われ、良質で費用対効果の高い医薬品が提供されている。

介護

事業

者

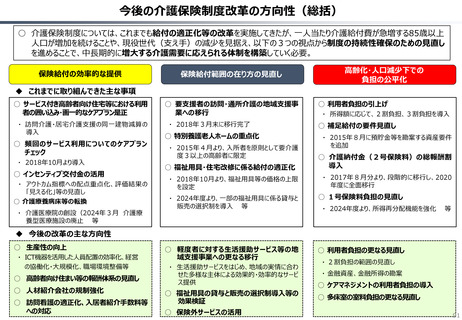

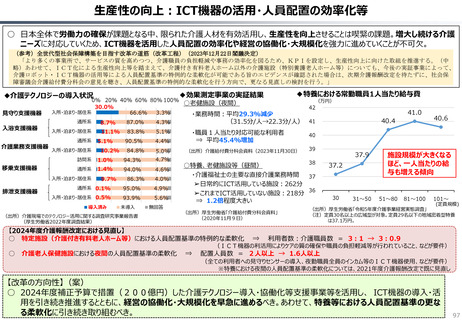

ICT活用による生産性向上や協働化・大規模化により、介護サービスは効率的に提供され、介護事業者の安定的な経営につながっている。

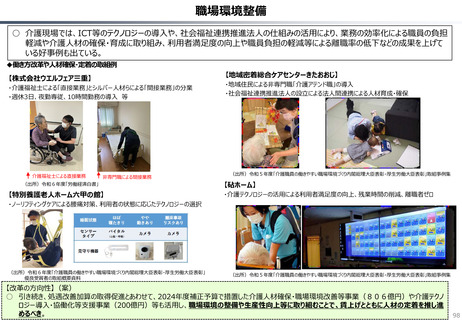

職場環境が整備され、多様な人材が安心して働き続けることが可能となっている。

保険外サービスが充実し、高齢者の多様なニーズに即した介護サービスが保険内と保険外の適切な組合せにより提供されている。

地域社会での介護予防の取組は、高齢者の住民のコミュニティ形成の役割も果たしており、児童福祉・社会教育の分野とも密接に連携しながら、地域住民の支

え合いの基盤となっている。

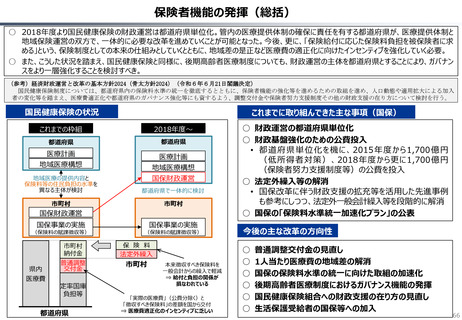

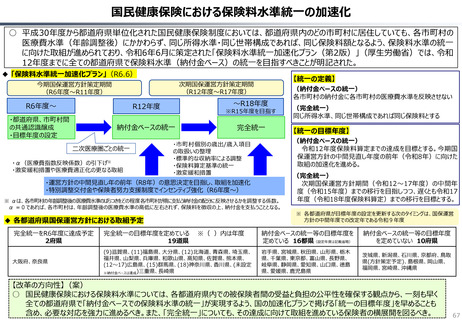

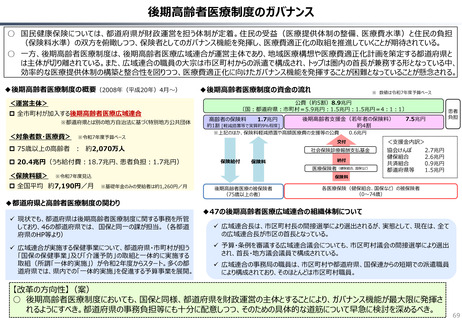

国民健康保険、後期高齢者医療制度では都道府県によるガバナンスの下、保険財政運営と医療費適正化が一体となって進められている。

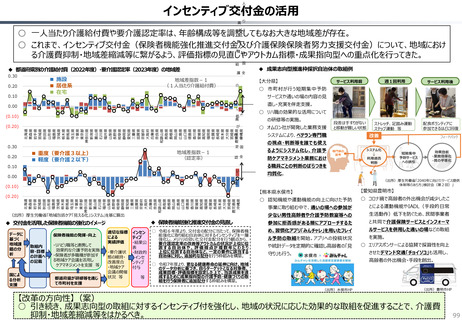

小規模な市町村では介護関係事務の共同化により効率的な運営がなされている。

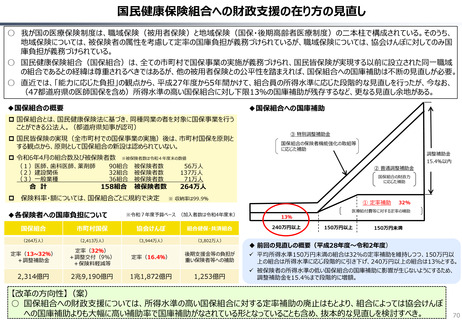

マイナンバー活用等により被保険者の資産・所得の把握が可能となり、応能負担に基づく保険料・利用者負担の設定が実現。保険財政運営が持続可能となっている。

18