よむ、つかう、まなぶ。

【資料1-2】令和8年度研究事業実施方針(AMED研究)(案)の概要 (86 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59644.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第145回 7/16)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

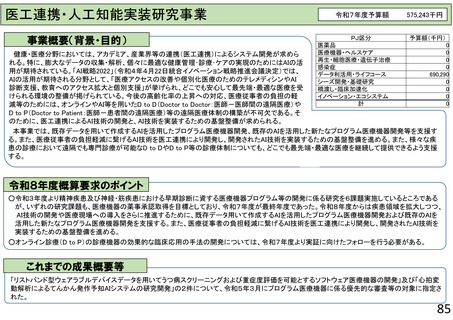

医工連携・人工知能実装研究事業

事業概要(背景・目的)

令和7年度予算額

575,243千円

PJ区分

予算額(千円)

医薬品

医療機器・ヘルスケア

再生・細胞医療・遺伝子治療

感染症

データ利活用・ライフコース

シーズ開発・基礎研究

橋渡し・臨床加速化

イノベーション・エコシステム

計

0

0

0

0

690,290

0

0

0

0

健康・医療分野においては、アカデミア、産業界等の連携(医工連携)によるシステム開発が求めら

れる。特に、膨大なデータの収集・解析、個々に最適な健康管理・診療・ケアの実現のためにはAIの活

用が期待されている。「AI戦略2022」(令和4年4月22日統合イノベーション戦略推進会議決定)では、

AIの活用が期待される分野として、「医療アクセスの改善や個別化医療のためのテレメディシンやAI

診断支援、教育へのアクセス拡大と個別支援」が挙げられ、どこでも安心して最先端・最適な医療を受

けられる環境の整備が掲げられている。今後の高齢化率の上昇への対応、医療従事者の負担の軽

減等のためには、オンラインやAI等を用いたD to D(Doctor to Doctor:医師-医師間の遠隔医療)や

D to P(Doctor to Patient:医師-患者間の遠隔医療)等の遠隔医療体制の構築が不可欠である。そ

のために、医工連携によるAI技術の開発と、AI技術を実装するための基盤整備が求められる。

本事業では、既存データを用いて作成するAIを活用したプログラム医療機器開発、既存のAIを活用した新たなプログラム医療機器開発等を支援す

る。また、医療従事者の負担軽減に繋げるAI技術を医工連携により開発し、開発されたAI技術を実装するための基盤整備を進める。また、様々な疾

患の診療において遠隔でも専門診療が可能なD to DやD to P等の診療体制についても、どこでも最先端・最適な医療を継続して提供できるよう支援

する。

令和8年度概算要求のポイント

○令和3年度より精神疾患及び神経・筋疾患における早期診断に資する医療機器プログラム等の開発に係る研究を6課題実施しているところである

が、いずれの研究課題も、医療機器の薬事承認取得を目標としており、令和7年度が最終年度であった。令和8年度からは疾患領域を拡大しつつ、

AI技術の開発や医療現場への導入をさらに推進するために、既存データ用いて作成するAIを活用したプログラム医療機器開発および既存のAIを

活用した新たなプログラム医療機器開発を支援する。また、医療従事者の負担軽減に繋げるAI技術を医工連携により開発し、開発されたAI技術を

実装するための基盤整備を進める。

○オンライン診療(D to P)の診療機器の効果的な臨床応用の手法の開発については、令和7年度より実証に向けたフォローを行う必要がある。

これまでの成果概要等

「リストバンド型ウェアラブルデバイスデータを用いてうつ病スクリーニングおよび重症度評価を可能とするソフトウェア医療機器の開発」及び「心拍変

動解析によるてんかん発作予知AIシステムの研究開発」の2件について、令和5年3月にプログラム医療機器に係る優先的な審査等の対象に指定さ

れた。

85

事業概要(背景・目的)

令和7年度予算額

575,243千円

PJ区分

予算額(千円)

医薬品

医療機器・ヘルスケア

再生・細胞医療・遺伝子治療

感染症

データ利活用・ライフコース

シーズ開発・基礎研究

橋渡し・臨床加速化

イノベーション・エコシステム

計

0

0

0

0

690,290

0

0

0

0

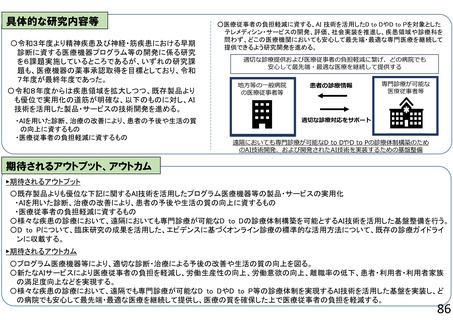

健康・医療分野においては、アカデミア、産業界等の連携(医工連携)によるシステム開発が求めら

れる。特に、膨大なデータの収集・解析、個々に最適な健康管理・診療・ケアの実現のためにはAIの活

用が期待されている。「AI戦略2022」(令和4年4月22日統合イノベーション戦略推進会議決定)では、

AIの活用が期待される分野として、「医療アクセスの改善や個別化医療のためのテレメディシンやAI

診断支援、教育へのアクセス拡大と個別支援」が挙げられ、どこでも安心して最先端・最適な医療を受

けられる環境の整備が掲げられている。今後の高齢化率の上昇への対応、医療従事者の負担の軽

減等のためには、オンラインやAI等を用いたD to D(Doctor to Doctor:医師-医師間の遠隔医療)や

D to P(Doctor to Patient:医師-患者間の遠隔医療)等の遠隔医療体制の構築が不可欠である。そ

のために、医工連携によるAI技術の開発と、AI技術を実装するための基盤整備が求められる。

本事業では、既存データを用いて作成するAIを活用したプログラム医療機器開発、既存のAIを活用した新たなプログラム医療機器開発等を支援す

る。また、医療従事者の負担軽減に繋げるAI技術を医工連携により開発し、開発されたAI技術を実装するための基盤整備を進める。また、様々な疾

患の診療において遠隔でも専門診療が可能なD to DやD to P等の診療体制についても、どこでも最先端・最適な医療を継続して提供できるよう支援

する。

令和8年度概算要求のポイント

○令和3年度より精神疾患及び神経・筋疾患における早期診断に資する医療機器プログラム等の開発に係る研究を6課題実施しているところである

が、いずれの研究課題も、医療機器の薬事承認取得を目標としており、令和7年度が最終年度であった。令和8年度からは疾患領域を拡大しつつ、

AI技術の開発や医療現場への導入をさらに推進するために、既存データ用いて作成するAIを活用したプログラム医療機器開発および既存のAIを

活用した新たなプログラム医療機器開発を支援する。また、医療従事者の負担軽減に繋げるAI技術を医工連携により開発し、開発されたAI技術を

実装するための基盤整備を進める。

○オンライン診療(D to P)の診療機器の効果的な臨床応用の手法の開発については、令和7年度より実証に向けたフォローを行う必要がある。

これまでの成果概要等

「リストバンド型ウェアラブルデバイスデータを用いてうつ病スクリーニングおよび重症度評価を可能とするソフトウェア医療機器の開発」及び「心拍変

動解析によるてんかん発作予知AIシステムの研究開発」の2件について、令和5年3月にプログラム医療機器に係る優先的な審査等の対象に指定さ

れた。

85