よむ、つかう、まなぶ。

【資料1-2】令和8年度研究事業実施方針(AMED研究)(案)の概要 (57 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59644.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第145回 7/16)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

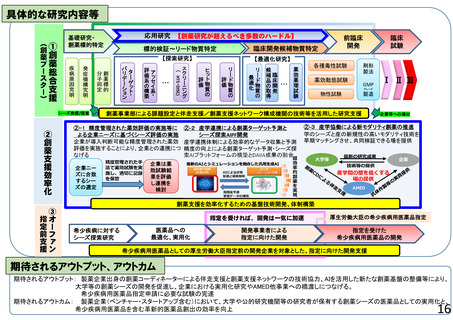

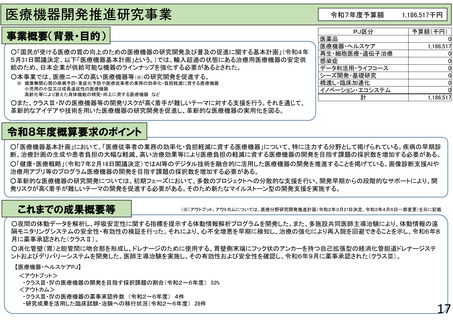

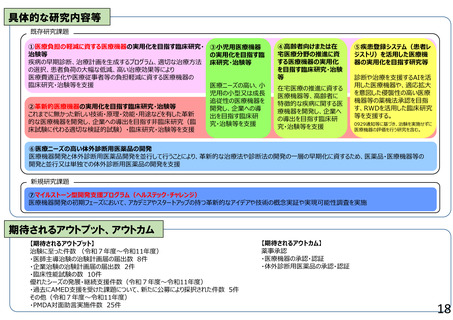

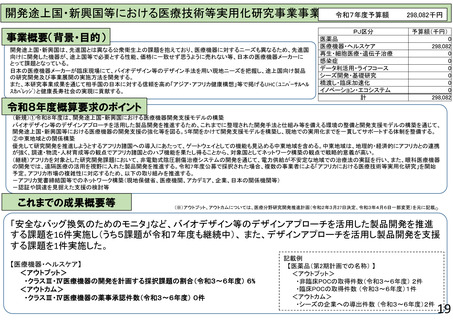

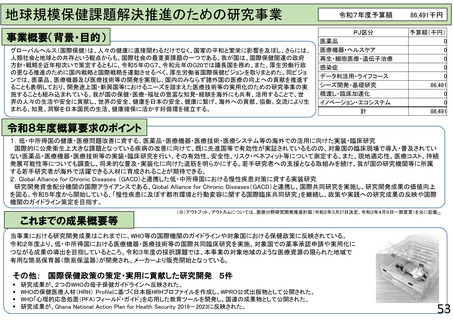

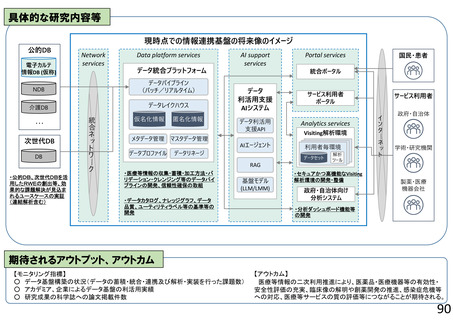

具体的な研究内容等

1.日米医学協力計画を基軸としたアジア地域等にまん延する疾病等に関する研究推進(各専門部会活動の推進)

2.若手育成のための日米共同研究公募

各専門部会による米国・アジアと連携した国際共同研究推進のため

の活動 (専門部会間及び米国カウンターパートとの連携)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

エイズ: COVID-19の流行に伴うHIVへの影響等

急性呼吸器感染症: ワクチン疫学、AMRの研究等

コレラ・細菌性腸管感染症:腸炎ビブリオ、赤痢菌の研究等

肝炎: アジアにおけるB型肝炎新規治療法の開発等

寄生虫疾患:マラリアワクチン、住血吸虫症の診断法の開発等

栄養・代謝: アジアの生活習慣病、栄養状態の評価法の開発等

抗酸菌症:罹患感染組織の構造解析、新規抗結核薬の開発等

がん: HPV関連がん、感染症関連がんの要因解明等

※免疫:

ウイルス性疾患:COVID-19、ウイルス性下痢症の研究等

文科省予算で実施

•

専門部会全体としての包括的活動

連携すべき重点研究領域の検討、若手・女性研究者のメンタリング・トレーニング

•

•

•

•

•

•

U.S.-Japan Cooperative Medical Sciences Program

Collaborative Awards, 2025

若手研究者育成を目指す共同研究公募。日米医学協力計画の枠内で、

日米及びアジア地域の研究者が協力し、アジア地域にまん延する感染

症に関する研究を推進。

日米、日米亜のチームが提案(AMEDは日本サブチームと契約)。

日米サブチームの両方で、若手研究者がサブチームの研究開発代表

者となる

研究期間:2年間、研究費:1チームで総額6万ドル (2年間合計)

採択予定数:新規採択課題数,継続課題数併せて12-15課題程度

公募対象分野: 感染性疾患全般、感染症関連がん、栄養/代謝、免疫

(米側と調整中)

3.第26回EID国際会議 (汎太平洋新興・再興感染症 国際会議・

それに引き続く専門部会会議) 開催

4.日米医学協力計画の次世代を担う若手研究者・女性研究者

育成のためのメンタリング強化

第26回EID国際会議開催

• 日米医学協力計画を基軸としたアジア地域等にまん延する疾病等に関す

るワークショップや研究成果報告の実施

若手育成のための支援プログラムの実施

• 日米医学協力計画を担う新世代主要研究者の育成、および国際性の高い

新世代研究者間コミュニティーの醸成を見込み、若手研究者に日米双方の

中堅以上の研究者からメンタリングを受ける機会を与える

女性研究者育成に向けたネットワーキング強化

• 女性研究者活躍の場拡大に資するネットワーキング機会提供を目的とした

ワークショップ等の開催

第25回EID国際会議

パネル会議、ポスター

セッションの様子

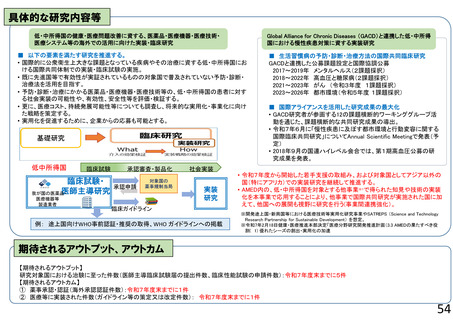

期待されるアウトプット、アウトカム

(アウトプット)

新興・再興感染症の世界的流行に即時に対応するためのタイムリーな情報共有のための日米合同シンポジウム、会議等。

具体的には、優れたシーズの発展・継続支援(事業間の連続的支援)、論文、学会・シンポジウム等における成果発表、学会などと連携した日本

国内外での日米合同会議、シンポジウム、ワークショップ等の開催

(アウトカム)

米国・アジア地域との緊密な情報交換、日米共同での若手・女性研究者の育成推進による、国際的に高いプレゼンスを示す優れた研究者への人

材開発、および、研究者間の国際的な協力関係の構築は、世界規模での感染症の発生時における迅速な対応への大きな活用手段となる。

若手研究者育成共同研究プログラムにおける、将来的に著しい成果が得られる可能性のある研究については、AMED研究における他の統合プロ

ジェクトへの導出につながる。

56

1.日米医学協力計画を基軸としたアジア地域等にまん延する疾病等に関する研究推進(各専門部会活動の推進)

2.若手育成のための日米共同研究公募

各専門部会による米国・アジアと連携した国際共同研究推進のため

の活動 (専門部会間及び米国カウンターパートとの連携)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

エイズ: COVID-19の流行に伴うHIVへの影響等

急性呼吸器感染症: ワクチン疫学、AMRの研究等

コレラ・細菌性腸管感染症:腸炎ビブリオ、赤痢菌の研究等

肝炎: アジアにおけるB型肝炎新規治療法の開発等

寄生虫疾患:マラリアワクチン、住血吸虫症の診断法の開発等

栄養・代謝: アジアの生活習慣病、栄養状態の評価法の開発等

抗酸菌症:罹患感染組織の構造解析、新規抗結核薬の開発等

がん: HPV関連がん、感染症関連がんの要因解明等

※免疫:

ウイルス性疾患:COVID-19、ウイルス性下痢症の研究等

文科省予算で実施

•

専門部会全体としての包括的活動

連携すべき重点研究領域の検討、若手・女性研究者のメンタリング・トレーニング

•

•

•

•

•

•

U.S.-Japan Cooperative Medical Sciences Program

Collaborative Awards, 2025

若手研究者育成を目指す共同研究公募。日米医学協力計画の枠内で、

日米及びアジア地域の研究者が協力し、アジア地域にまん延する感染

症に関する研究を推進。

日米、日米亜のチームが提案(AMEDは日本サブチームと契約)。

日米サブチームの両方で、若手研究者がサブチームの研究開発代表

者となる

研究期間:2年間、研究費:1チームで総額6万ドル (2年間合計)

採択予定数:新規採択課題数,継続課題数併せて12-15課題程度

公募対象分野: 感染性疾患全般、感染症関連がん、栄養/代謝、免疫

(米側と調整中)

3.第26回EID国際会議 (汎太平洋新興・再興感染症 国際会議・

それに引き続く専門部会会議) 開催

4.日米医学協力計画の次世代を担う若手研究者・女性研究者

育成のためのメンタリング強化

第26回EID国際会議開催

• 日米医学協力計画を基軸としたアジア地域等にまん延する疾病等に関す

るワークショップや研究成果報告の実施

若手育成のための支援プログラムの実施

• 日米医学協力計画を担う新世代主要研究者の育成、および国際性の高い

新世代研究者間コミュニティーの醸成を見込み、若手研究者に日米双方の

中堅以上の研究者からメンタリングを受ける機会を与える

女性研究者育成に向けたネットワーキング強化

• 女性研究者活躍の場拡大に資するネットワーキング機会提供を目的とした

ワークショップ等の開催

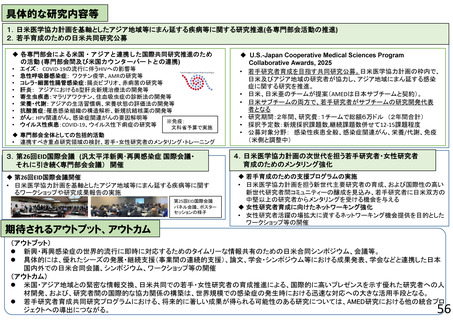

第25回EID国際会議

パネル会議、ポスター

セッションの様子

期待されるアウトプット、アウトカム

(アウトプット)

新興・再興感染症の世界的流行に即時に対応するためのタイムリーな情報共有のための日米合同シンポジウム、会議等。

具体的には、優れたシーズの発展・継続支援(事業間の連続的支援)、論文、学会・シンポジウム等における成果発表、学会などと連携した日本

国内外での日米合同会議、シンポジウム、ワークショップ等の開催

(アウトカム)

米国・アジア地域との緊密な情報交換、日米共同での若手・女性研究者の育成推進による、国際的に高いプレゼンスを示す優れた研究者への人

材開発、および、研究者間の国際的な協力関係の構築は、世界規模での感染症の発生時における迅速な対応への大きな活用手段となる。

若手研究者育成共同研究プログラムにおける、将来的に著しい成果が得られる可能性のある研究については、AMED研究における他の統合プロ

ジェクトへの導出につながる。

56