よむ、つかう、まなぶ。

【参考資料2-3】抗微生物薬適正使用の手引き 第四版(案)薬剤耐性菌感染症の抗菌薬適正使用編 (18 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64503.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第99回 10/21)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

抗微生物薬適正使用の手引き

第四版

薬剤耐性菌感染症の抗菌薬適正使用編

1

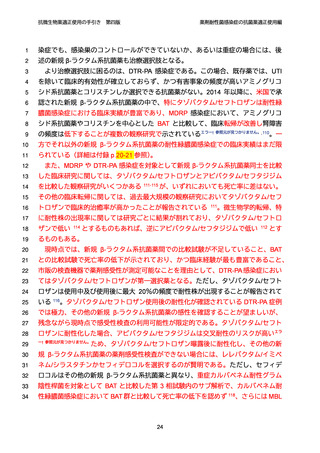

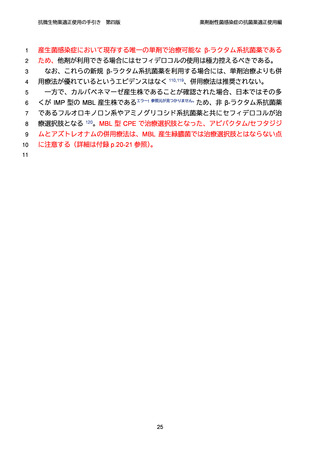

菌薬(特にアビバクタム/セフタジジム)を利用する場合には、併用療法の有用性は

2

示されておらず 81、現時点では単剤治療が支持されている 37。

3

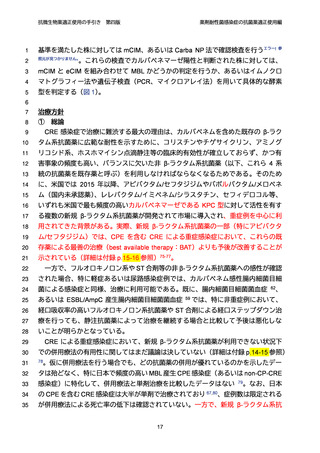

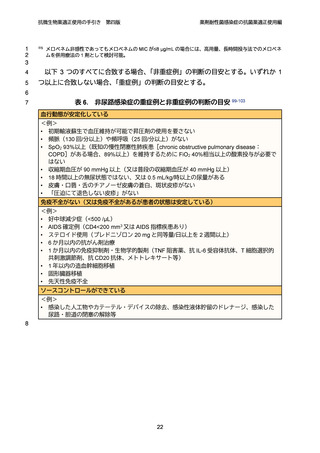

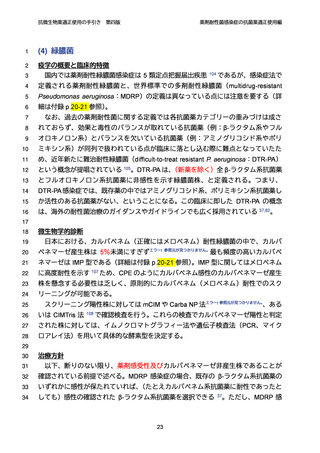

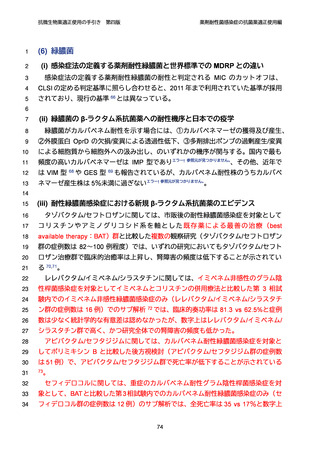

まとめると、CRE 感染症では、尿路感染症や非尿路感染症の軽症例、さらには重

4

症例であっても経静脈抗菌薬治療によって状態が安定した後の経口ステップダウン

5

治療において、フルオロキノロン系抗菌薬や ST 合剤等の抗菌薬単剤での治療を検討

6

できない合理的な理由はない。一方で、非尿路感染症の特に重症例で新規 β-ラクタ

7

ム系抗菌薬が利用できず、フルオロキノロン系抗菌薬や ST 合剤、あるいは既存薬を

8

利用せざるを得ない場合には、臨床的有効性がまだ十分に確立していないために単

9

剤治療よりも併用療法が提案される 82。ただし、一旦状態が安定した後は、有害事

10

象のリスクを考慮して単剤治療への変更を検討する。

11

12

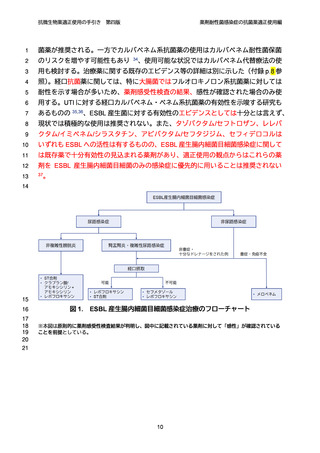

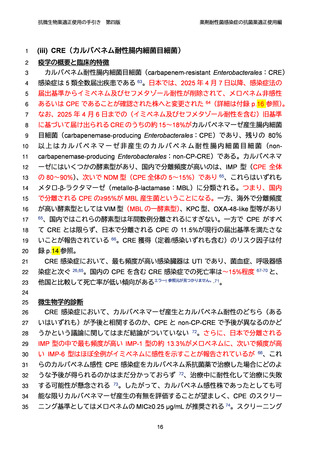

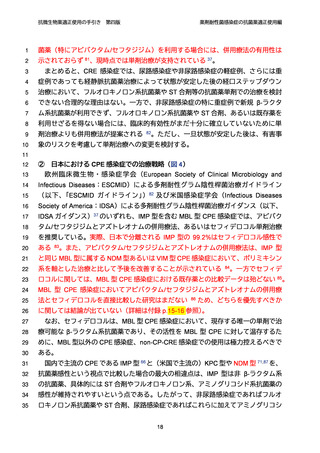

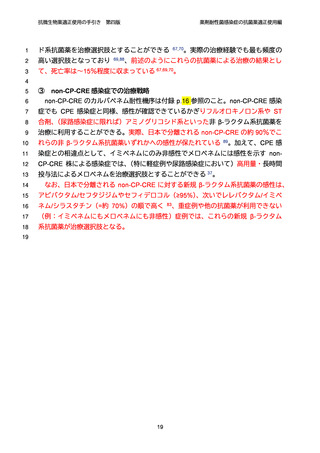

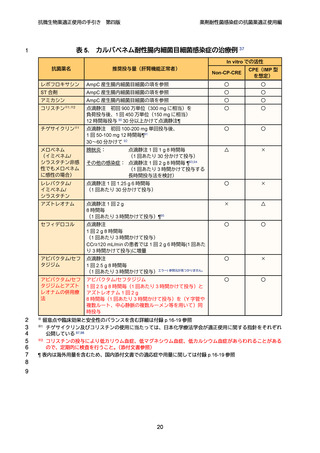

日本における CPE 感染症での治療戦略(図 4)

②

13

欧 州 臨 床微生物・ 感 染症学会 (European Society of Clinical Microbiology and

14

Infectious Diseases:ESCMID)による多剤耐性グラム陰性桿菌治療ガイドライン

15

(以下、「ESCMID ガイドライン」)82 及び米国感染症学会(Infectious Diseases

16

Society of America:IDSA)による多剤耐性グラム陰性桿菌治療ガイダンス(以下、

17

IDSA ガイダンス)37 のいずれも、IMP 型を含む MBL 型 CPE 感染症では、アビバク

18

タム/セフタジジムとアズトレオナムの併用療法、あるいはセフィデロコル単剤治療

19

を推奨している。実際、日本で分離される IMP 型の 99.2%はセフィデロコル感性で

20

ある 83。また、アビバクタム/セフタジジムとアズトレオナムの併用療法は、IMP 型

21

と同じ MBL 型に属する NDM 型あるいは VIM 型 CPE 感染症において、ポリミキシン

22

系を軸とした治療と比して予後を改善することが示されている 84。一方でセフィデ

23

ロコルに関しては、MBL 型 CPE 感染症における既存薬との比較データは殆どない 85。

24

MBL 型 CPE 感染症においてアビバクタム/セフタジジムとアズトレオナムの併用療

25

法とセフィデロコルを直接比較した研究はまだない 86 ため、どちらを優先すべきか

26

に関しては結論が出ていない(詳細は付録 p.15-16 参照)。

27

なお、セフィデロコルは、MBL 型 CPE 感染症において、現存する唯一の単剤で治

28

療可能な β-ラクタム系抗菌薬であり、その活性を MBL 型 CPE に対して温存するた

29

めに、MBL 型以外の CPE 感染症、non-CP-CRE 感染症での使用は極力控えるべきで

30

ある。

31

国内で主流の CPE である IMP 型 66 と(米国で主流の)KPC 型や NDM 型 71,87 を、

32

抗菌薬感性という視点で比較した場合の最大の相違点は、IMP 型は非 β-ラクタム系

33

の抗菌薬、具体的には ST 合剤やフルオロキノロン系、アミノグリコシド系抗菌薬の

34

感性が維持されやすいという点である。したがって、非尿路感染症であればフルオ

35

ロキノロン系抗菌薬や ST 合剤、尿路感染症であればこれらに加えてアミノグリコシ

18

第四版

薬剤耐性菌感染症の抗菌薬適正使用編

1

菌薬(特にアビバクタム/セフタジジム)を利用する場合には、併用療法の有用性は

2

示されておらず 81、現時点では単剤治療が支持されている 37。

3

まとめると、CRE 感染症では、尿路感染症や非尿路感染症の軽症例、さらには重

4

症例であっても経静脈抗菌薬治療によって状態が安定した後の経口ステップダウン

5

治療において、フルオロキノロン系抗菌薬や ST 合剤等の抗菌薬単剤での治療を検討

6

できない合理的な理由はない。一方で、非尿路感染症の特に重症例で新規 β-ラクタ

7

ム系抗菌薬が利用できず、フルオロキノロン系抗菌薬や ST 合剤、あるいは既存薬を

8

利用せざるを得ない場合には、臨床的有効性がまだ十分に確立していないために単

9

剤治療よりも併用療法が提案される 82。ただし、一旦状態が安定した後は、有害事

10

象のリスクを考慮して単剤治療への変更を検討する。

11

12

日本における CPE 感染症での治療戦略(図 4)

②

13

欧 州 臨 床微生物・ 感 染症学会 (European Society of Clinical Microbiology and

14

Infectious Diseases:ESCMID)による多剤耐性グラム陰性桿菌治療ガイドライン

15

(以下、「ESCMID ガイドライン」)82 及び米国感染症学会(Infectious Diseases

16

Society of America:IDSA)による多剤耐性グラム陰性桿菌治療ガイダンス(以下、

17

IDSA ガイダンス)37 のいずれも、IMP 型を含む MBL 型 CPE 感染症では、アビバク

18

タム/セフタジジムとアズトレオナムの併用療法、あるいはセフィデロコル単剤治療

19

を推奨している。実際、日本で分離される IMP 型の 99.2%はセフィデロコル感性で

20

ある 83。また、アビバクタム/セフタジジムとアズトレオナムの併用療法は、IMP 型

21

と同じ MBL 型に属する NDM 型あるいは VIM 型 CPE 感染症において、ポリミキシン

22

系を軸とした治療と比して予後を改善することが示されている 84。一方でセフィデ

23

ロコルに関しては、MBL 型 CPE 感染症における既存薬との比較データは殆どない 85。

24

MBL 型 CPE 感染症においてアビバクタム/セフタジジムとアズトレオナムの併用療

25

法とセフィデロコルを直接比較した研究はまだない 86 ため、どちらを優先すべきか

26

に関しては結論が出ていない(詳細は付録 p.15-16 参照)。

27

なお、セフィデロコルは、MBL 型 CPE 感染症において、現存する唯一の単剤で治

28

療可能な β-ラクタム系抗菌薬であり、その活性を MBL 型 CPE に対して温存するた

29

めに、MBL 型以外の CPE 感染症、non-CP-CRE 感染症での使用は極力控えるべきで

30

ある。

31

国内で主流の CPE である IMP 型 66 と(米国で主流の)KPC 型や NDM 型 71,87 を、

32

抗菌薬感性という視点で比較した場合の最大の相違点は、IMP 型は非 β-ラクタム系

33

の抗菌薬、具体的には ST 合剤やフルオロキノロン系、アミノグリコシド系抗菌薬の

34

感性が維持されやすいという点である。したがって、非尿路感染症であればフルオ

35

ロキノロン系抗菌薬や ST 合剤、尿路感染症であればこれらに加えてアミノグリコシ

18