よむ、つかう、まなぶ。

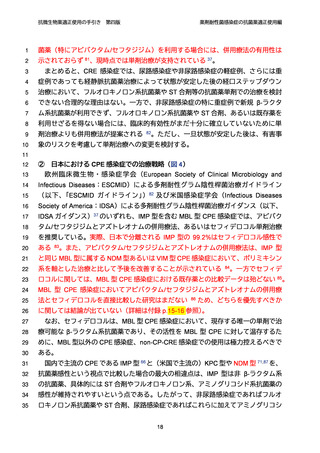

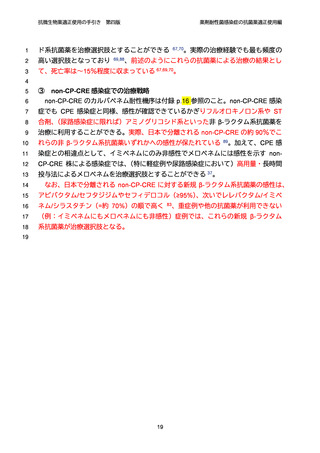

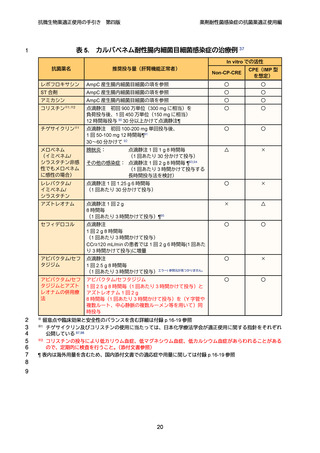

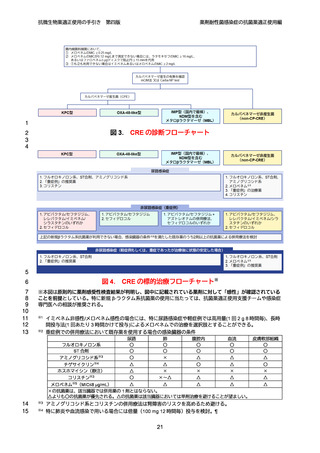

【参考資料2-3】抗微生物薬適正使用の手引き 第四版(案)薬剤耐性菌感染症の抗菌薬適正使用編 (16 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64503.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第99回 10/21)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

抗微生物薬適正使用の手引き

第四版

薬剤耐性菌感染症の抗菌薬適正使用編

1

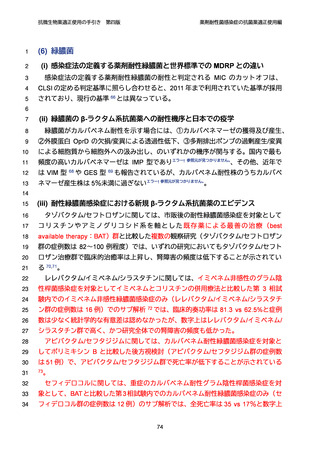

(iii) CRE(カルバペネム耐性腸内細菌目細菌)

2

疫学の概要と臨床的特徴

3

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌(carbapenem-resistant Enterobacterales:CRE)

4

感染症は 5 類全数届出疾患である 63。日本では、2025 年 4 月 7 日以降、感染症法の

5

届出基準からイミペネム及びセフメタゾール耐性が削除されて、メロぺネム非感性

6

あるいは CPE であることが確認された株へと変更された 64(詳細は付録 p.16 参照)

。

7

なお、2025 年 4 月 6 日までの(イミペネム及びセフメタゾール耐性を含む)旧基準

8

に基づいて届け出られる CRE のうちの約 15~18%がカルバペネマーゼ産生腸内細菌

9

目細菌(carbapenemase-producing Enterobacterales:CPE)であり、残りの 80%

10

以 上 は カ ル バ ペ ネ マ ー ゼ 非 産 生 の カ ル バ ペ ネ ム 耐 性 腸 内 細 菌 目 細 菌 (non-

11

carbapenemase-producing Enterobacterales:non-CP-CRE)である。カルバペネマ

12

ーゼにはいくつかの酵素型があり、国内で分離頻度が高いのは、IMP 型(CPE 全体

13

の 80~90%)、次いで NDM 型(CPE 全体の 5~15%)であり 65、これらはいずれも

14

メタロ-β-ラクタマーゼ(metallo-β-lactamase:MBL)に分類される。つまり、国内

15

で分離される CPE の≥95%が MBL 産生菌ということになる。一方、海外で分離頻度

16

が高い酵素型としては VIM 型(MBL の一酵素型)、KPC 型、OXA-48-like 型等があり

17

65、国内ではこれらの酵素型は年間数例分離されるにすぎない。一方で

18

て CRE とは限らず、日本で分離される CPE の 11.5%が現行の届出基準を満たさな

19

いことが報告されている 66。CRE 獲得(定着/感染いずれも含む)のリスク因子は付

20

録 p.14 参照。

CPE がすべ

21

CRE 感染症において、最も頻度が高い感染臓器は UTI であり、菌血症、呼吸器感

22

染症と次ぐ 26,65。国内の CPE を含む CRE 感染症での死亡率は~15%程度 67-70 と、

23

他国と比較して死亡率が低い傾向があるエラー! 参照元が見つかりません。,71。

24

25

微生物学的診断

26

CRE 感染症において、カルバペネマーゼ産生とカルバペネム耐性のどちら(ある

27

いはいずれも)が予後と相関するのか、CPE と non-CP-CRE で予後が異なるのかど

28

うかという議論に関してはまだ結論がついていない 72。さらに、日本で分離される

29

IMP 型の中で最も頻度が高い IMP-1 型の約 13.3%がメロペネムに、次いで頻度が高

30

い IMP-6 型はほぼ全例がイミペネムに感性を示すことが報告されているが 66、これ

31

らのカルバペネム感性 CPE 感染症をカルバペネム系抗菌薬で治療した場合にどのよ

32

うな予後が得られるのかはまだ分かっておらず 72、治療中に耐性化して治療に失敗

33

する可能性が懸念される 73。したがって、カルバペネム感性株であったとしても可

34

能な限りカルバペネマーゼ産生の有無を評価することが望ましく、CPE のスクリー

35

ニング基準としてはメロペネムの MIC≥0.25 μg/mL が推奨される 74。スクリーニング

16

第四版

薬剤耐性菌感染症の抗菌薬適正使用編

1

(iii) CRE(カルバペネム耐性腸内細菌目細菌)

2

疫学の概要と臨床的特徴

3

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌(carbapenem-resistant Enterobacterales:CRE)

4

感染症は 5 類全数届出疾患である 63。日本では、2025 年 4 月 7 日以降、感染症法の

5

届出基準からイミペネム及びセフメタゾール耐性が削除されて、メロぺネム非感性

6

あるいは CPE であることが確認された株へと変更された 64(詳細は付録 p.16 参照)

。

7

なお、2025 年 4 月 6 日までの(イミペネム及びセフメタゾール耐性を含む)旧基準

8

に基づいて届け出られる CRE のうちの約 15~18%がカルバペネマーゼ産生腸内細菌

9

目細菌(carbapenemase-producing Enterobacterales:CPE)であり、残りの 80%

10

以 上 は カ ル バ ペ ネ マ ー ゼ 非 産 生 の カ ル バ ペ ネ ム 耐 性 腸 内 細 菌 目 細 菌 (non-

11

carbapenemase-producing Enterobacterales:non-CP-CRE)である。カルバペネマ

12

ーゼにはいくつかの酵素型があり、国内で分離頻度が高いのは、IMP 型(CPE 全体

13

の 80~90%)、次いで NDM 型(CPE 全体の 5~15%)であり 65、これらはいずれも

14

メタロ-β-ラクタマーゼ(metallo-β-lactamase:MBL)に分類される。つまり、国内

15

で分離される CPE の≥95%が MBL 産生菌ということになる。一方、海外で分離頻度

16

が高い酵素型としては VIM 型(MBL の一酵素型)、KPC 型、OXA-48-like 型等があり

17

65、国内ではこれらの酵素型は年間数例分離されるにすぎない。一方で

18

て CRE とは限らず、日本で分離される CPE の 11.5%が現行の届出基準を満たさな

19

いことが報告されている 66。CRE 獲得(定着/感染いずれも含む)のリスク因子は付

20

録 p.14 参照。

CPE がすべ

21

CRE 感染症において、最も頻度が高い感染臓器は UTI であり、菌血症、呼吸器感

22

染症と次ぐ 26,65。国内の CPE を含む CRE 感染症での死亡率は~15%程度 67-70 と、

23

他国と比較して死亡率が低い傾向があるエラー! 参照元が見つかりません。,71。

24

25

微生物学的診断

26

CRE 感染症において、カルバペネマーゼ産生とカルバペネム耐性のどちら(ある

27

いはいずれも)が予後と相関するのか、CPE と non-CP-CRE で予後が異なるのかど

28

うかという議論に関してはまだ結論がついていない 72。さらに、日本で分離される

29

IMP 型の中で最も頻度が高い IMP-1 型の約 13.3%がメロペネムに、次いで頻度が高

30

い IMP-6 型はほぼ全例がイミペネムに感性を示すことが報告されているが 66、これ

31

らのカルバペネム感性 CPE 感染症をカルバペネム系抗菌薬で治療した場合にどのよ

32

うな予後が得られるのかはまだ分かっておらず 72、治療中に耐性化して治療に失敗

33

する可能性が懸念される 73。したがって、カルバペネム感性株であったとしても可

34

能な限りカルバペネマーゼ産生の有無を評価することが望ましく、CPE のスクリー

35

ニング基準としてはメロペネムの MIC≥0.25 μg/mL が推奨される 74。スクリーニング

16