入ー3 (74 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00281.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第11回 9/11)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

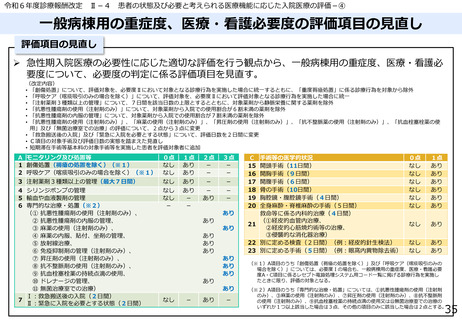

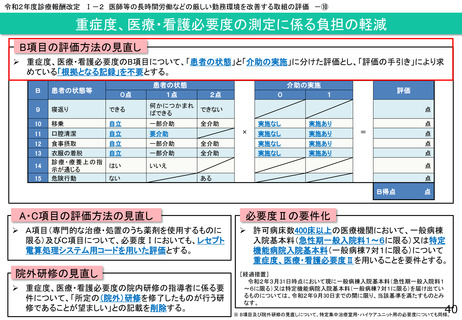

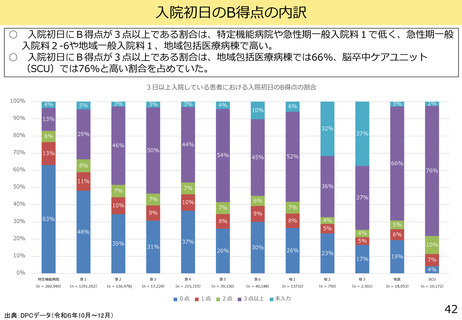

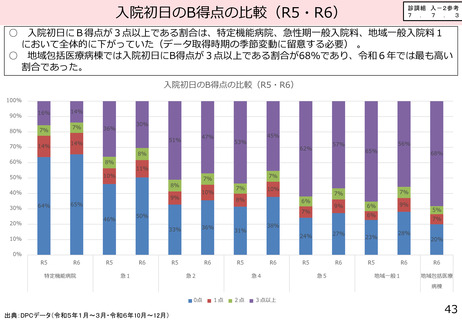

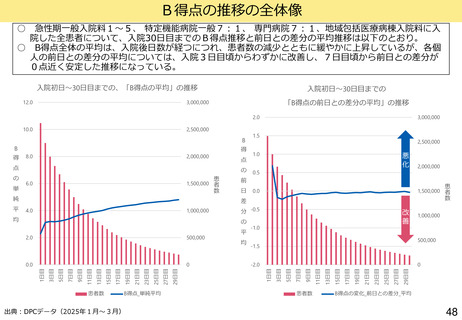

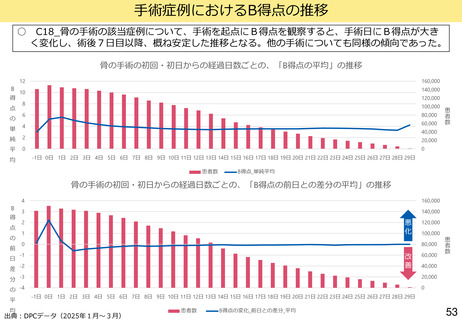

(B得点について)

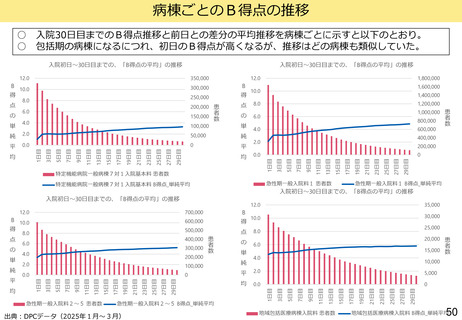

• B項目は、これまでの改定で記録の負担の軽減や、急性期度合いを示す指標としての位置づけについて議論されてきた。現在、急性

期一般入院料1では測定・記録のみ行われており、必要度基準には含まれていない。

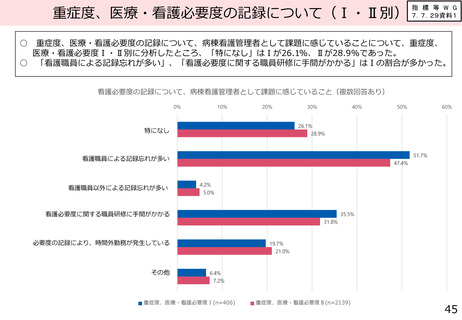

• 重症度、医療・看護必要度の記録について、病棟看護管理者として課題に感じていることについてⅠ・Ⅱ別に分析したところ、「特

になし」はⅠが26.1%、Ⅱが28.9%である一方、「看護職員による記録忘れが多い」、「看護必要度に関する職員研修に手間がか

かる」はそれぞれ I が51.7%と35.5%、IIが47.4%と31.8%であった。

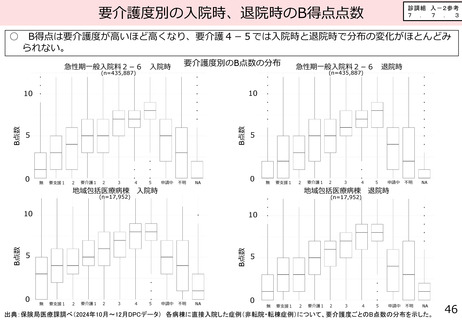

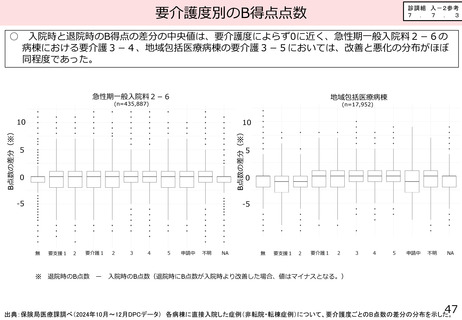

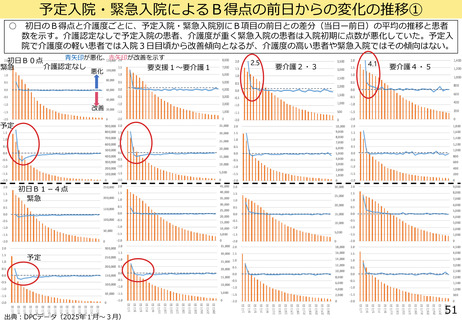

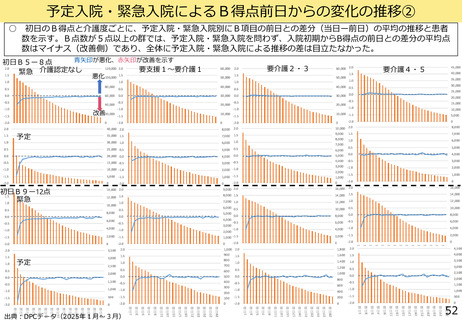

• B得点は要介護度が高いほど高くなり、要介護4-5では入院時と退院時で分布の変化がほとんどみられなかった。

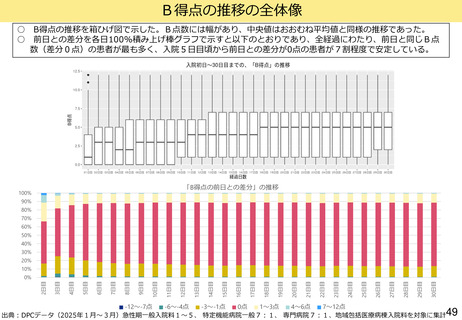

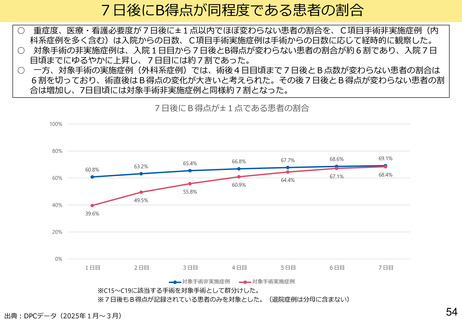

• 7日後にB得点が同程度である患者の割合は、対象手術非実施症例では入院4日目に約7割、対象手術実施症例では術後7日目に同

様に約7割であった。

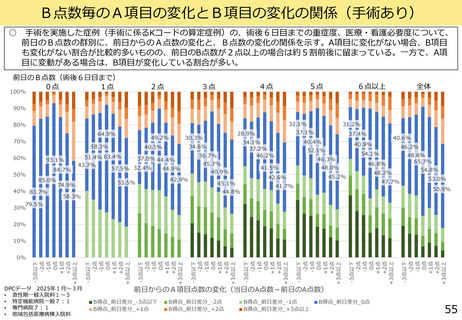

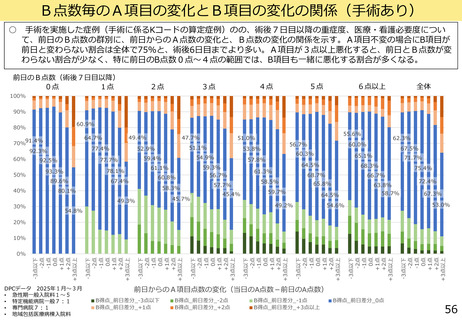

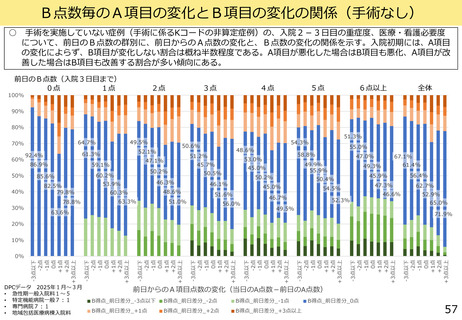

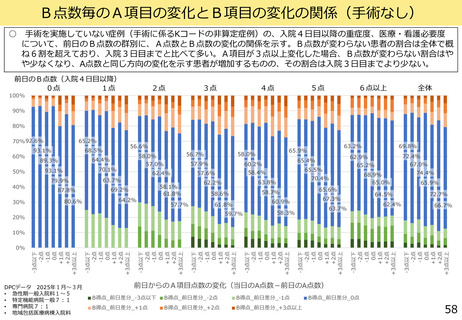

• 手術非実施症例の入院4日目以降、また手術実施症例の入院7日目以降は、重症度、医療・看護必要度について、B点数が変わらな

い患者の割合は6~7割程度であり、特にA項目が変化しない場合にはB項目も変化しない患者の割合が多かった。また、A項目が

3点以上変化した場合、B点数もA点数と同じ方向の変化を示す患者の割合が多かった。

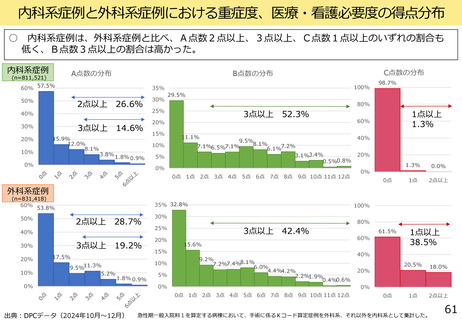

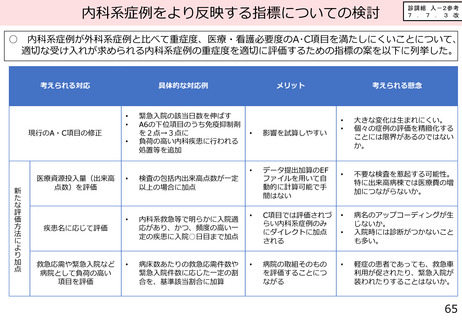

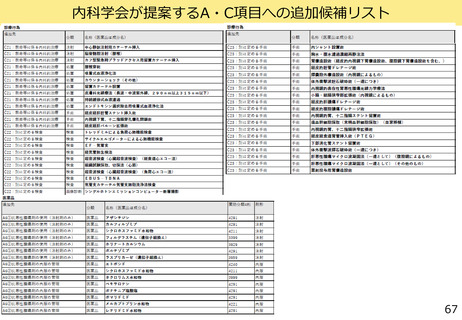

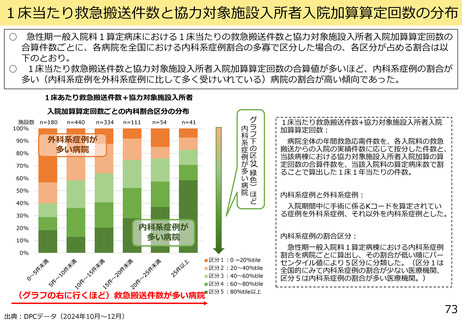

(内科系症例と外科系症例の評価について)

•

内科系症例は、外科系症例と比べ、A点数2点以上、3点以上、C点数1点以上の割合が低く、B点数3点以上の割合は高かった。

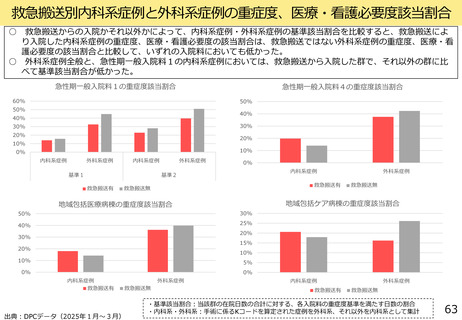

•

救急搬送により入院した内科系症例の重症度、医療・看護必要度の該当割合は、救急搬送ではない外科系症例の重症度、医療・看

護必要度の該当割合と比較して、いずれの入院料においても低かった。外科系症例全般と、急性期一般入院料1の内科系症例にお

いては、救急搬送から入院した群で、それ以外の群に比べて基準該当割合が低かった。

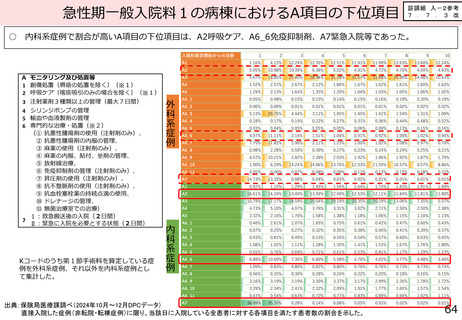

•

急性期一般入院料1において、内科系症例で該当割合が高いA項目の下位項目は、A2呼吸ケア、A6_6免疫抑制剤、A7緊急入院等で

あった。

•

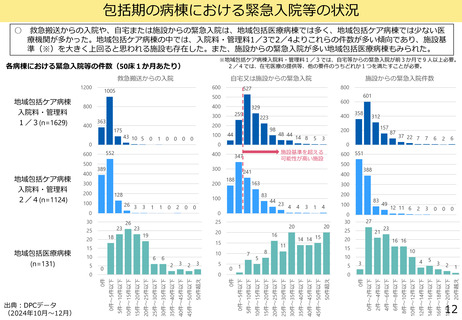

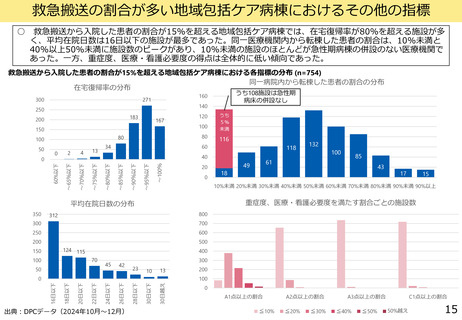

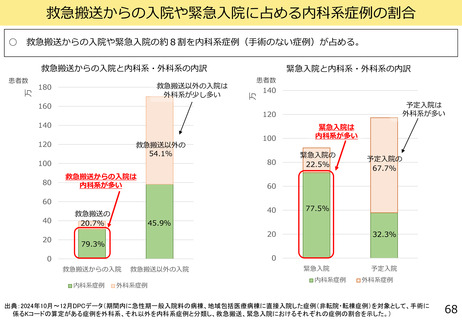

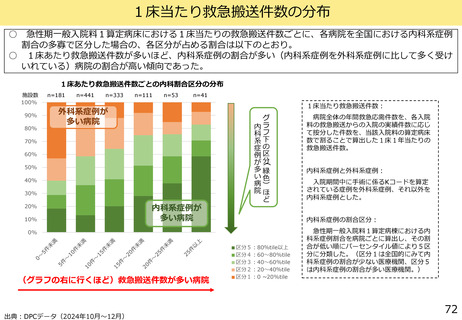

救急搬送からの入院や緊急入院の約8割を内科系症例(手術のない症例)が占めていた。

•

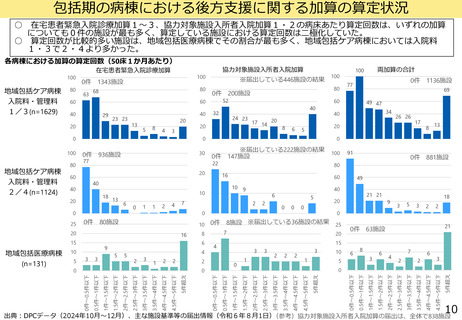

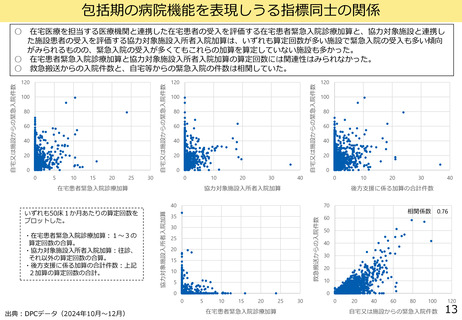

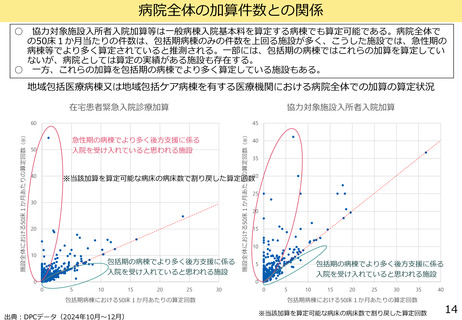

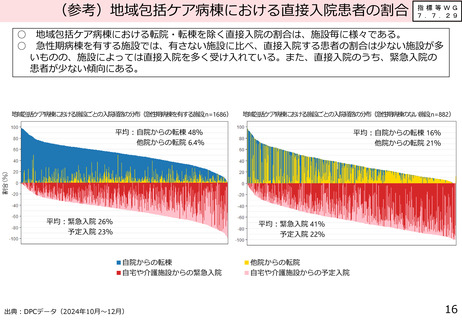

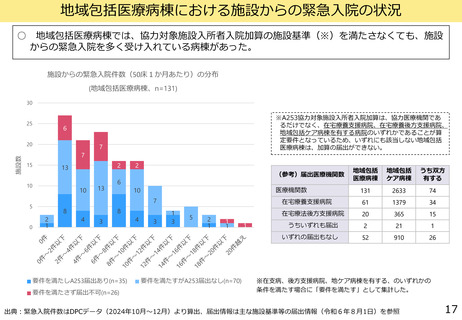

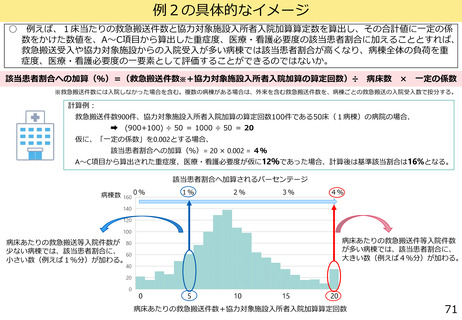

1床当たり救急搬送件数や、協力対象施設入所者入院加算の算定回数との合算件数が多いほど、内科系症例を比較的多く受け入れ

ている病院の割合が高かった。

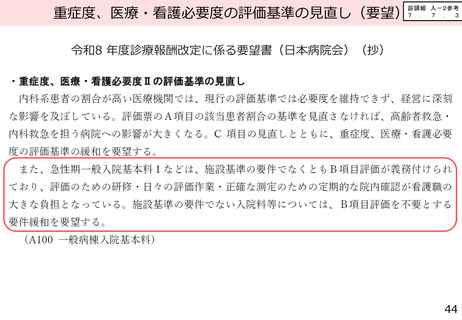

【課題】

○

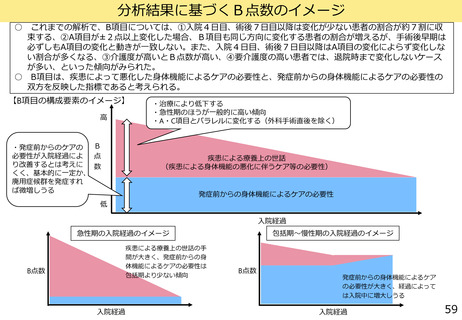

B項目の点数は介護度により固定されている要素と、A項目と連動して動く要素があることや、手術非実施症例の入院4日目以降、

手術実施症例の術後7日目以降、前日から変わらない割合が6~7割に達することを踏まえ、B項目を測定・評価すべき時期や頻度を

どのように考えるか。

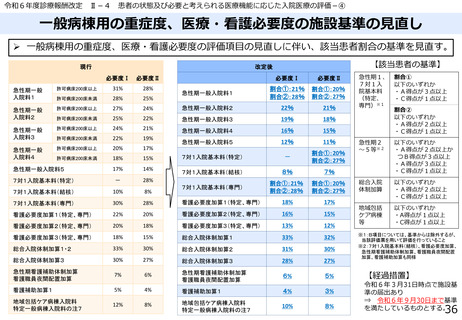

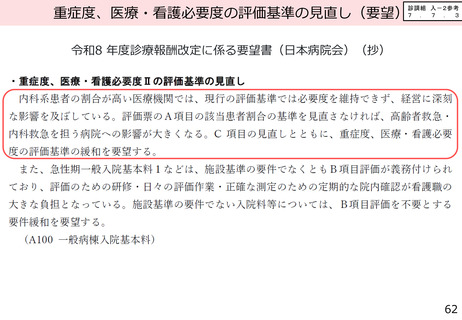

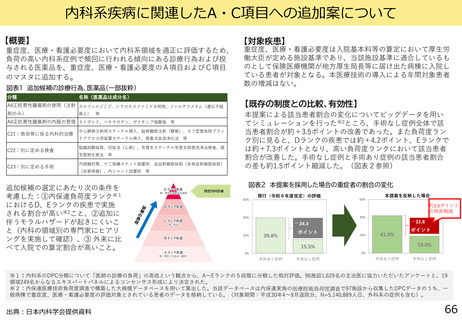

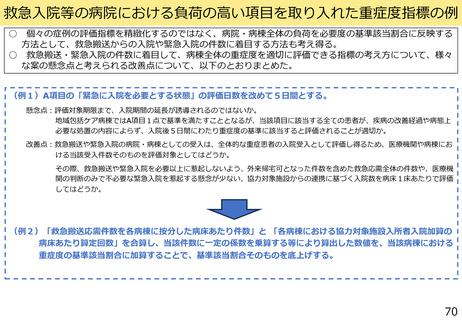

○ 令和6年診療報酬改定後の重症度、医療・看護必要度においては、内科系症例は外科系症例と比較して、A・C項目の基準該当割合が

低い傾向にあるが、救急搬送件数や協力対象施設入所者入院加算算定数や、新たな検査・処置・薬剤等を加味する場合の例を踏まえ、

内科系症例を含めた病棟ごとのスタッフの負荷や医学的管理の密度を適切に評価できる指標について、どのように考えるか。

74