よむ、つかう、まなぶ。

資料3 社会保障② (97 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20251111zaiseia.html |

| 出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(11/11)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

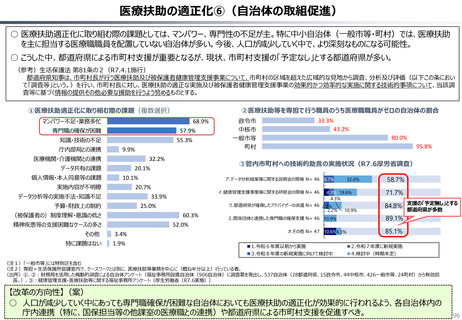

医療扶助の適正化⑥(自治体の取組促進)

○ 医療扶助適正化に取り組む際の課題としては、マンパワー、専門性の不足が主。特に中小自治体(一般市等・町村)では、医療扶助

を主に担当する医療職職員を配置していない自治体が多い。今後、人口が減少していく中で、より深刻なものになる可能性。

○ こうした中、都道府県による市町村支援が重要となるが、現状、市町村支援の「予定なし」とする都道府県が多い。

(参考)生活保護法 第81条の2(R7.4.1施行)

都道府県知事は、市町村長が行う医療扶助及び被保護者健康管理支援事業について、市町村の区域を超えた広域的な見地から調査、分析及び評価(以下この条におい

て「調査等」という。)を行い、市町村長に対し、医療扶助の適正な実施及び被保護者健康管理支援事業の効果的かつ効率的な実施に関する技術的事項について、当該調

査等に基づく情報の提供その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

①医療扶助適正化に取り組む際の課題(複数選択)

マンパワー不足・業務多忙

68.9%

57.9%

55.3%

専門職の確保が困難

知識・技術の不足

庁内部局との連携

9.9%

医療機関・介護機関との連携

32.2%

データ共有の課題

20.1%

個人情報・本人同意等の課題

10.1%

20.7%

実施内容が不明瞭

データ分析等の実施手法・知識不足

イ.健康管理支援事業等に関する研修会の開催 N= 46

32.6%

4.3% 19.6%

4.3%

ウ.都道府県が確保したアドバイザーの派遣 N= 46 2.2%

60.3%

精神疾患等の支援困難なケースの多さ

特に課題はない

ア.データ分析結果等に関する説明会の開催 N= 46 8.7%

25.0%

(被保護者の)制度理解・意識の低さ

その他

③管内市町村への技術的助言の実施状況(R7.6厚労省調査)

33.9%

予算・財政上の制約

②医療扶助等を専担で行う職員のうち医療職職員がゼロの自治体の割合

33.3%

政令市

43.2%

中核市

80.0%

一般市等

95.8%

町村

2.2%

10.9%

エ.関係団体と連携した専門職の確保支援 N= 46 10.9%

52.0%

3.4%

1.9%

オ.その他 N= 47 10.6%4.3%

58.7%

71.7%

84.8% 支援の「予定無し」とする

都道府県が多数

89.1%

85.1%

1.令和6年度以前から実施

2.令和7年度に新規実施

3.令和8年度の新規実施に向けて検討中

4.検討中(時期未定)

(注1)「一般市等」には特別区を含む

(注2)専担=生活保護所管課室内で、ケースワークとは別に、医療扶助等業務を中心に(概ね半分以上)行っている者。

(出所)①、②:財務局を活用した機動的調査による自治体アンケート(福祉事務所設置自治体(906自治体)に調査票を発出し、537自治体(28都道府県、15政令市、44中核市、426一般市等、24町村)から有効回

答。)、③:健康管理支援・医療扶助等に関する福祉事務所アンケート(厚生労働省(R7.6実施))

【改革の方向性】(案)

○ 人口が減少していく中にあっても専門職確保が困難な自治体においても医療扶助の適正化が効果的に行われるよう、各自治体内の

庁内連携(特に、国保担当等の他課室の医療職との連携)や都道府県による市町村支援を促進すべき。

96

○ 医療扶助適正化に取り組む際の課題としては、マンパワー、専門性の不足が主。特に中小自治体(一般市等・町村)では、医療扶助

を主に担当する医療職職員を配置していない自治体が多い。今後、人口が減少していく中で、より深刻なものになる可能性。

○ こうした中、都道府県による市町村支援が重要となるが、現状、市町村支援の「予定なし」とする都道府県が多い。

(参考)生活保護法 第81条の2(R7.4.1施行)

都道府県知事は、市町村長が行う医療扶助及び被保護者健康管理支援事業について、市町村の区域を超えた広域的な見地から調査、分析及び評価(以下この条におい

て「調査等」という。)を行い、市町村長に対し、医療扶助の適正な実施及び被保護者健康管理支援事業の効果的かつ効率的な実施に関する技術的事項について、当該調

査等に基づく情報の提供その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

①医療扶助適正化に取り組む際の課題(複数選択)

マンパワー不足・業務多忙

68.9%

57.9%

55.3%

専門職の確保が困難

知識・技術の不足

庁内部局との連携

9.9%

医療機関・介護機関との連携

32.2%

データ共有の課題

20.1%

個人情報・本人同意等の課題

10.1%

20.7%

実施内容が不明瞭

データ分析等の実施手法・知識不足

イ.健康管理支援事業等に関する研修会の開催 N= 46

32.6%

4.3% 19.6%

4.3%

ウ.都道府県が確保したアドバイザーの派遣 N= 46 2.2%

60.3%

精神疾患等の支援困難なケースの多さ

特に課題はない

ア.データ分析結果等に関する説明会の開催 N= 46 8.7%

25.0%

(被保護者の)制度理解・意識の低さ

その他

③管内市町村への技術的助言の実施状況(R7.6厚労省調査)

33.9%

予算・財政上の制約

②医療扶助等を専担で行う職員のうち医療職職員がゼロの自治体の割合

33.3%

政令市

43.2%

中核市

80.0%

一般市等

95.8%

町村

2.2%

10.9%

エ.関係団体と連携した専門職の確保支援 N= 46 10.9%

52.0%

3.4%

1.9%

オ.その他 N= 47 10.6%4.3%

58.7%

71.7%

84.8% 支援の「予定無し」とする

都道府県が多数

89.1%

85.1%

1.令和6年度以前から実施

2.令和7年度に新規実施

3.令和8年度の新規実施に向けて検討中

4.検討中(時期未定)

(注1)「一般市等」には特別区を含む

(注2)専担=生活保護所管課室内で、ケースワークとは別に、医療扶助等業務を中心に(概ね半分以上)行っている者。

(出所)①、②:財務局を活用した機動的調査による自治体アンケート(福祉事務所設置自治体(906自治体)に調査票を発出し、537自治体(28都道府県、15政令市、44中核市、426一般市等、24町村)から有効回

答。)、③:健康管理支援・医療扶助等に関する福祉事務所アンケート(厚生労働省(R7.6実施))

【改革の方向性】(案)

○ 人口が減少していく中にあっても専門職確保が困難な自治体においても医療扶助の適正化が効果的に行われるよう、各自治体内の

庁内連携(特に、国保担当等の他課室の医療職との連携)や都道府県による市町村支援を促進すべき。

96