よむ、つかう、まなぶ。

資料3 社会保障② (66 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20251111zaiseia.html |

| 出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(11/11)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

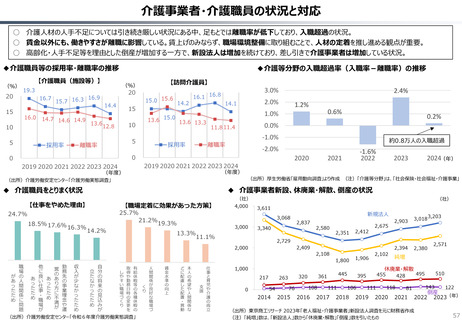

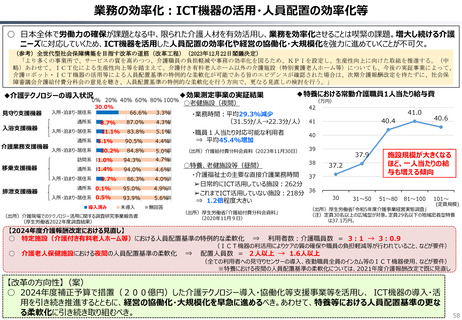

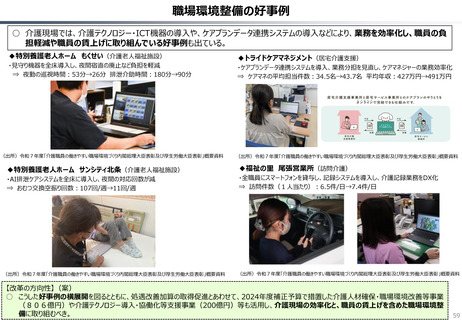

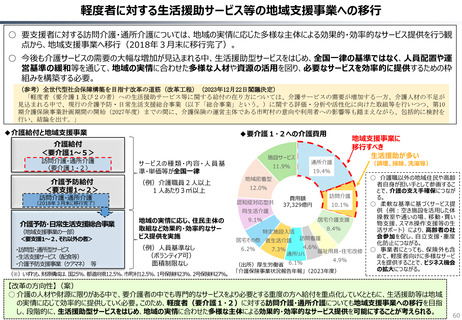

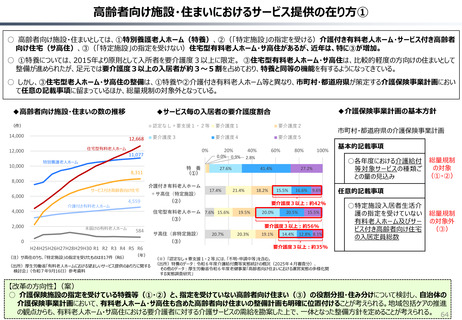

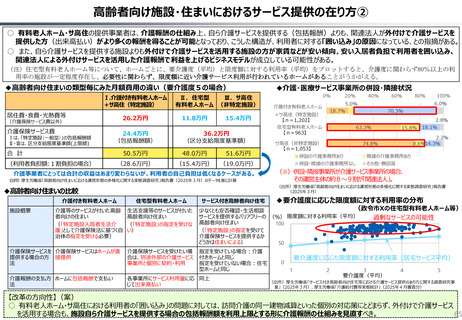

高齢者向け施設・住まいにおけるサービス提供の在り方②

○ 有料老人ホーム・サ高住の提供事業者は、介護報酬の仕組み上、自ら介護サービスを提供する(包括報酬)よりも、関連法人が外付けで介護サービスを

提供した方(出来高払い)がより多くの報酬を得ることが可能となっており、こうした構造が、利用者に対する「囲い込み」の原因になっている、との指摘がある。

○ また、自ら介護サービスを提供する施設よりも外付けで介護サービスを活用する施設の方が家賃などが安い傾向。安い入居者負担で利用者を囲い込み、

関連法人による外付けサービスを活用した介護報酬で利益を上げるビジネスモデルが成立している可能性がある。

(注)住宅型有料老人ホーム等について、ホームごとに、要介護度(平均)と限度額に対する利用率(平均)をプロットすると、介護度に関わらず80%以上の利

用率の施設が一定程度存在し、必要性に関わらず、限度額に近い介護サービス利用が行われているホームがあることがうかがえる。

◆高齢者向け住まいの類型毎にみた月額費用の違い(要介護度5の場合)

Ⅰ.介護付き有料老人ホーム

+サ高住(特定施設)

居住費・食費・光熱費等

26.2万円

(介護保険サービス費以外)

介護保険サービス費

Ⅰは、「特定施設(一般型)」の包括報酬額

Ⅱ・Ⅲは、区分支給限度基準額(上限額)

24.4万円

(包括報酬額)

合 計

(利用者負担額:1割負担の場合)

Ⅱ.住宅型

Ⅲ.サ高住

有料老人ホーム (非特定施設)

11.8万円

15.4万円

36.2万円

(区分支給限度基準額)

50.5万円

48.0万円

51.6万円

(28.6万円)

(15.4万円)

(19.0万円)

介護事業者にとっては合計の収益はあまり変わらないが、利用者の自己負担は低くなるケースがある。

(出所)厚生労働省「高齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実態調査研究」報告書(2025年3月)のデータを基に計算

介護付き有料老人ホーム

住宅型有料老人ホーム

介護等のサービスが付いた高齢

者向けの住まい

(「特定施設入居者生活介

護」として介護保険法に基づく自

治体の指定を受ける必要)

生活支援等のサービスが付いた

高齢者向け住まい

(「特定施設」の指定を受けな

い)

介護保険サービスを 介護保険サービスはホームが直

提供する場合の方 接提供

法

介護保険サービスを受けたい場

合は、別途外部の介護サービス

事業所と個別に契約・利用

介護報酬の支払方 ホームに包括報酬で支払い

法

0%

20%

40%

介護付き有料老人ホーム

+サ高住(特定施設)

【n=1,202】

住宅型有料老人ホーム

【n=963】

60%

100%

70.3%

63.3%

サ高住(非特定施設)

【n=1,053】

80%

6.0%

5.0%

18.7%

15.8%

2.8%

18.1%

2.2%

8.6%14.3%

74.8%

併設の介護事務所あり

隣接の介護事務所あり

併設・隣接の介護事務所なし

その他・無回答

(※)併設・隣接事業所が介護サービス事業所の場合、

その運営主体の約8~9割が「関連法人」。

(出所)厚生労働省「高齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実態調査研究」報告書

(2025年3月)

◆高齢者向け住まいの比較

施設概要

◆介護・医療サービス事業所の併設・隣接状況

サービス付き高齢者向け住宅

◆要介護度に応じた限度額に対する利用率の分布

(政令市Xの住宅型有料老人ホーム等)

少なくとも安否確認・生活相談

サービスを提供するバリアフリーの (%) 限度額に対する利用率(平均)

過剰なサービスの可能性

高齢者向け住まい

100

(「特定施設」の指定を受けて

介護保険サービスを提供するか

どうかは住まいによる)

50

指定を受けている場合:介護

付きホームと同じ

指定を受けていない場合:住宅

型ホームと同じ

各事業所にサービス利用量に応 同上

じて出来高払い

要介護度に応じた限度額に対する利用率(居宅サービス平均)

0

1

2

3

要介護度(平均)

4

5

(出所)厚生労働省「サービス付き高齢者向け住宅等における介護サービス提供のあり方に関する調査研究事

業」(2025年3月)、厚生労働省「介護給付費等実態統計」(2025年4月審査分)

【改革の方向性】(案)

○ 有料老人ホーム・サ高住における利用者の「囲い込み」の問題に対しては、訪問介護の同一建物減算といった個別の対応策にとどまらず、外付けで介護サービス

を活用する場合も、施設自ら介護サービスを提供する場合の包括報酬額を利用上限とする形に介護報酬の仕組みを見直すべき。

65

○ 有料老人ホーム・サ高住の提供事業者は、介護報酬の仕組み上、自ら介護サービスを提供する(包括報酬)よりも、関連法人が外付けで介護サービスを

提供した方(出来高払い)がより多くの報酬を得ることが可能となっており、こうした構造が、利用者に対する「囲い込み」の原因になっている、との指摘がある。

○ また、自ら介護サービスを提供する施設よりも外付けで介護サービスを活用する施設の方が家賃などが安い傾向。安い入居者負担で利用者を囲い込み、

関連法人による外付けサービスを活用した介護報酬で利益を上げるビジネスモデルが成立している可能性がある。

(注)住宅型有料老人ホーム等について、ホームごとに、要介護度(平均)と限度額に対する利用率(平均)をプロットすると、介護度に関わらず80%以上の利

用率の施設が一定程度存在し、必要性に関わらず、限度額に近い介護サービス利用が行われているホームがあることがうかがえる。

◆高齢者向け住まいの類型毎にみた月額費用の違い(要介護度5の場合)

Ⅰ.介護付き有料老人ホーム

+サ高住(特定施設)

居住費・食費・光熱費等

26.2万円

(介護保険サービス費以外)

介護保険サービス費

Ⅰは、「特定施設(一般型)」の包括報酬額

Ⅱ・Ⅲは、区分支給限度基準額(上限額)

24.4万円

(包括報酬額)

合 計

(利用者負担額:1割負担の場合)

Ⅱ.住宅型

Ⅲ.サ高住

有料老人ホーム (非特定施設)

11.8万円

15.4万円

36.2万円

(区分支給限度基準額)

50.5万円

48.0万円

51.6万円

(28.6万円)

(15.4万円)

(19.0万円)

介護事業者にとっては合計の収益はあまり変わらないが、利用者の自己負担は低くなるケースがある。

(出所)厚生労働省「高齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実態調査研究」報告書(2025年3月)のデータを基に計算

介護付き有料老人ホーム

住宅型有料老人ホーム

介護等のサービスが付いた高齢

者向けの住まい

(「特定施設入居者生活介

護」として介護保険法に基づく自

治体の指定を受ける必要)

生活支援等のサービスが付いた

高齢者向け住まい

(「特定施設」の指定を受けな

い)

介護保険サービスを 介護保険サービスはホームが直

提供する場合の方 接提供

法

介護保険サービスを受けたい場

合は、別途外部の介護サービス

事業所と個別に契約・利用

介護報酬の支払方 ホームに包括報酬で支払い

法

0%

20%

40%

介護付き有料老人ホーム

+サ高住(特定施設)

【n=1,202】

住宅型有料老人ホーム

【n=963】

60%

100%

70.3%

63.3%

サ高住(非特定施設)

【n=1,053】

80%

6.0%

5.0%

18.7%

15.8%

2.8%

18.1%

2.2%

8.6%14.3%

74.8%

併設の介護事務所あり

隣接の介護事務所あり

併設・隣接の介護事務所なし

その他・無回答

(※)併設・隣接事業所が介護サービス事業所の場合、

その運営主体の約8~9割が「関連法人」。

(出所)厚生労働省「高齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実態調査研究」報告書

(2025年3月)

◆高齢者向け住まいの比較

施設概要

◆介護・医療サービス事業所の併設・隣接状況

サービス付き高齢者向け住宅

◆要介護度に応じた限度額に対する利用率の分布

(政令市Xの住宅型有料老人ホーム等)

少なくとも安否確認・生活相談

サービスを提供するバリアフリーの (%) 限度額に対する利用率(平均)

過剰なサービスの可能性

高齢者向け住まい

100

(「特定施設」の指定を受けて

介護保険サービスを提供するか

どうかは住まいによる)

50

指定を受けている場合:介護

付きホームと同じ

指定を受けていない場合:住宅

型ホームと同じ

各事業所にサービス利用量に応 同上

じて出来高払い

要介護度に応じた限度額に対する利用率(居宅サービス平均)

0

1

2

3

要介護度(平均)

4

5

(出所)厚生労働省「サービス付き高齢者向け住宅等における介護サービス提供のあり方に関する調査研究事

業」(2025年3月)、厚生労働省「介護給付費等実態統計」(2025年4月審査分)

【改革の方向性】(案)

○ 有料老人ホーム・サ高住における利用者の「囲い込み」の問題に対しては、訪問介護の同一建物減算といった個別の対応策にとどまらず、外付けで介護サービス

を活用する場合も、施設自ら介護サービスを提供する場合の包括報酬額を利用上限とする形に介護報酬の仕組みを見直すべき。

65