よむ、つかう、まなぶ。

資料3 社会保障② (96 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20251111zaiseia.html |

| 出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(11/11)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

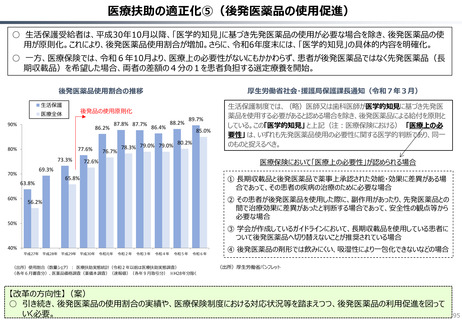

医療扶助の適正化⑤(後発医薬品の使用促進)

○ 生活保護受給者は、平成30年10月以降、「医学的知見」に基づき先発医薬品の使用が必要な場合を除き、後発医薬品の使

用が原則化。これにより、後発医薬品使用割合が増加。さらに、令和6年度末には、「医学的知見」の具体的内容を明確化。

○ 一方、医療保険では、令和6年10月より、医療上の必要性がないにもかかわらず、患者が後発医薬品ではなく先発医薬品(長

期収載品)を希望した場合、両者の差額の4分の1を患者負担する選定療養を開始。

厚生労働省社会・援護局保護課長通知(令和7年3月)

後発医薬品使用割合の推移

生活保護

後発品の使用原則化

医療全体

90%

86.2%

77.6%

80%

73.3%

76.7%

86.4%

88.2%

78.3% 79.0% 79.0%

89.7%

85.0%

80.2%

医療保険において「医療上の必要性」が認められる場合

72.6%

69.3%

70%

① 長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場

合であって、その患者の疾病の治療のために必要な場合

65.8%

63.8%

60%

87.8% 87.7%

生活保護制度では、(略)医師又は歯科医師が医学的知見に基づき先発医

薬品を使用する必要があると認める場合を除き、後発医薬品による給付を原則と

している。この「医学的知見」 と上記(注:医療保険における) 「医療上の必

要性」 は、いずれも先発医薬品使用の必要性に関する医学的判断であり、同一

のものと捉えるべき。

② その患者が後発医薬品を使用した際に、副作用があったり、先発医薬品との

間で治療効果に差異があったと判断する場合であって、安全性の観点等から

必要な場合

56.2%

50%

③ 学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者に

ついて後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合

40%

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

令和元年

令和2年

令和3年

令和4年

令和5年

令和6年

(出所)使用割合(数量シェア): 医療扶助実態統計(令和2年以前は医療扶助実態調査)

(各年6月審査分)、医薬品価格調査(薬価本調査)(速報値)(各年9月取引分) ※H28年分除く

④ 後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化できないなどの場合

(出所)厚生労働省パンフレット

【改革の方向性】(案)

○ 引き続き、後発医薬品の使用割合の実績や、医療保険制度における対応状況等を踏まえつつ、後発医薬品の利用促進を図って

いく必要。

95

○ 生活保護受給者は、平成30年10月以降、「医学的知見」に基づき先発医薬品の使用が必要な場合を除き、後発医薬品の使

用が原則化。これにより、後発医薬品使用割合が増加。さらに、令和6年度末には、「医学的知見」の具体的内容を明確化。

○ 一方、医療保険では、令和6年10月より、医療上の必要性がないにもかかわらず、患者が後発医薬品ではなく先発医薬品(長

期収載品)を希望した場合、両者の差額の4分の1を患者負担する選定療養を開始。

厚生労働省社会・援護局保護課長通知(令和7年3月)

後発医薬品使用割合の推移

生活保護

後発品の使用原則化

医療全体

90%

86.2%

77.6%

80%

73.3%

76.7%

86.4%

88.2%

78.3% 79.0% 79.0%

89.7%

85.0%

80.2%

医療保険において「医療上の必要性」が認められる場合

72.6%

69.3%

70%

① 長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場

合であって、その患者の疾病の治療のために必要な場合

65.8%

63.8%

60%

87.8% 87.7%

生活保護制度では、(略)医師又は歯科医師が医学的知見に基づき先発医

薬品を使用する必要があると認める場合を除き、後発医薬品による給付を原則と

している。この「医学的知見」 と上記(注:医療保険における) 「医療上の必

要性」 は、いずれも先発医薬品使用の必要性に関する医学的判断であり、同一

のものと捉えるべき。

② その患者が後発医薬品を使用した際に、副作用があったり、先発医薬品との

間で治療効果に差異があったと判断する場合であって、安全性の観点等から

必要な場合

56.2%

50%

③ 学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者に

ついて後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合

40%

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

令和元年

令和2年

令和3年

令和4年

令和5年

令和6年

(出所)使用割合(数量シェア): 医療扶助実態統計(令和2年以前は医療扶助実態調査)

(各年6月審査分)、医薬品価格調査(薬価本調査)(速報値)(各年9月取引分) ※H28年分除く

④ 後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化できないなどの場合

(出所)厚生労働省パンフレット

【改革の方向性】(案)

○ 引き続き、後発医薬品の使用割合の実績や、医療保険制度における対応状況等を踏まえつつ、後発医薬品の利用促進を図って

いく必要。

95